科學出版烏托邦:從開放存取到掠奪性期刊(下)

江曉原 穆秋

我們已經在《科學出版烏托邦:從開放存取到掠奪性期刊(上)》(本刊二0一八年第八期)中指出:所謂的“開放存取運動”,是西方科學出版界一些聰明人下的一盤大棋。在這盤大棋的開局階段,那些聰明人利用人們交流科研成果的樸素愿望,并借助于《布達佩斯開放存取宣言》之類的烏托邦敘事,來掩蓋背后唯利是圖的商業算計。如果我們再進一步深入考察西方有關期刊的操作手法,以及這些操作對學術生態的影響,就會發現,一些非常丑惡的故事正在上演。

怎樣站著把錢掙了,牌坊還屹立不倒?

既然辦開放存取期刊,發表低端論文已經被證明可以是一種新的生財之道,而“江湖規矩”又是影響因子為王——只有那些被SCI收錄了的,因而也就有資格加人影響因子排名游戲的開放存取期刊,才能夠收費掙錢,那么問題馬上就變成:如何辦一家影響因子盡可能高的開放存取期刊?

這不是一件容易事,畢竟目前全球得以進人SCI的期刊只有近九千種,雖然從長期趨勢看是逐年增長的,但增長速度相當緩慢。

然而,對于瓜分了全球科學出版大部分市場的幾大出版巨頭來說,它們在這個問題上有得天獨厚的優勢。因為它們旗下或多或少都有高居影響因子前列的名刊,這些名刊都是極為有用的優質資產,不僅這些名刊本身已經辦到名利雙收的境界,可以像姜文在《讓子彈飛》中那樣“站著把錢掙了”,還可以發揮更大的作用,幫助集團掙更多的錢!

可如果這些高居影響因子神壇的名刊也來掙開放存取的錢,這錢可是有點臟——開放存取期刊是靠發表低端論文掙錢的!試想一下,如果《自然》《科學》《柳葉刀》都變成了開放存取期刊,那它們一兩百年積累起來的名聲馬上就會轟然倒塌!

所以必須想出一個兩全之策,既不錯過“開放存取運動”這班掙快錢的車,又能夠愛惜百年名刊的潔白羽毛,不壞名聲。

這樣的兩全之策,還真找到了!這就是——辦開放存取子刊。

舉例來說,自二0一0年起,在科學界知名度很高的“四大名刊”《自然》《科學》《細胞》《柳葉刀》,已先后創辦了多種開放存取子刊。

例如:《自然》創辦了《自然·通訊》(Nature Commonications)、《科學報告》(Seientific Reports)和《科學數據》(Scientifc Data),這三個開放存取子刊二0一六年的影響因子依次為12.1、4.2、4.8,每篇文章的收費依次是五千二百、一千七百六十、一千六百七十五美元。《細胞》創辦了《細胞報告》(Cell Reports),影響因子8.2,每篇文章收費五千美元。《柳葉刀》也創辦了《柳葉刀環球健康》(The Lancet Global Health),影響因子17.6,每篇文章收費也是五千美元。

需要注意的是,這些大牌刊物的主刊都保持著傳統的訂閱紙刊,而且都在盡力保持“純正血統”,這種現象背后的原因至少有兩個:

首先是為保持高影響因子而承受的剛性約束,其次是分工明確,讓子刊去發表開放存取的低端論文,既讓主刊的潔白羽毛不受開放存取的污染,又不耽誤掙開放存取期刊的快錢臟錢。

老牌傳統期刊也向開放存取轉型

“四大名刊”因已高居影響因子神壇多年,有點“天生麗質難自棄”,同時卻也不想和錢過不去,所以想出辦開放存取子刊的方法,力保主刊“冰清玉潔”的牌坊。而對于某些在業內名聲尚可但還遠未爬上神壇的傳統期刊來說,就沒有那么多顧慮了,可以選擇更直接的方案。

創刊于一九一五年的《美國國家科學院院刊》(習慣簡稱PNAS),是一份著名的綜合類科學期刊。二00四年六月PNAS宣布正式轉型為“混合期刊”(hybrid journal)——保持傳統投稿方式的同時,提供發表開放存取論文的選擇,論文處理費用每篇一千美元(現在收費一千四百五十美元)。時任主編在社評中對期刊轉型給出了四個理由:

一、所有期刊都應努力做到讓一切地區的一切學者便利獲取科學文獻;二、開放存取的“作者付費模式”規避了期刊的財務風險;三、PNAS愿意發揮表率作用帶頭嘗試開放存取;四、盡管目前只有少數學者愿意選擇開放存取期刊發表論文,但PNAS愿意為他們提供發表平臺。

這里開放存取幾乎已經成為某種“政治正確”了。很難判斷這究竟是PNAS的真實態度還是宣傳手法,因為對很多期刊而言,它們在官網上陳述類似的漂亮說辭,其實只是為了掩飾自己把開放存取作為賺錢工具的真實意圖。

從期刊經營角度來看,混合期刊確實是一種安全的嘗試,它為期刊留下足夠的回轉余地:可以緊跟出版潮流,占取開放存取新興發表市場的份額;在實際操作過程中則“進可攻,退可守”——如果大多數作者傾向選擇開放存取,那期刊可以轉型為完全的開放存取期刊;如果多數作者對開放存取并不積極,那期刊仍可保持傳統投稿方式。

PNAS的轉型方式在傳統訂閱期刊中很有代表性,頗受各大出版商青睞,據學者們整理的近年相關數據,各大出版商啟動混合期刊的數量增加非常明顯,其中最突出的是愛思唯爾集團,僅二00九至二0一二年,它旗下的混合期刊就暴增了一千多份。每篇文章的收費平均在三千美元左右。

除了“混合期刊”模式,另一些傳統期刊采取了更為激進的做法——轉型為完全開放存取期刊(不再接受傳統投稿),其中最具代表性的是老牌醫學雜志《醫藥》(Medicine)。

《醫藥》創刊于一九二二年,二0一四年正式宣布轉型為完全開放存取期刊,這主要來自兩方面的考量:《醫藥》不是學會期刊,沒有固定的會員讀者基礎,在與其他醫學雜志的競爭中落入下風;訂閱量和廣告收益都在持續減少。《醫藥》的轉型大刀闊斧,一上來就直奔“年發文數”,接受稿件大幅增加,由原來每年發稿三十篇左右,劇增為每年一千五百篇以上;同時轉型為大綜合類醫學期刊,涉及醫學學科達四十余個;并將此前由少數專家組成的編輯部大幅擴充,目前人數多達近八百人。也許最重要的改變,是發稿標準更加寬松,不再強調研究的創新性和潛在影響力,在“符合倫理道德”的前提下,甚至可以發表結果為陰性的醫學研究和案例報告。

《醫藥》的一系列激進做法,拯救期刊的效果目前尚不明顯,但一個顯著的事實是,它的影響因子從二0一四年的5.7,只兩年工夫就已經下降到了二0一六年的1.8了。

“二百五十九美元發到死”的低俗套路

另一些新創辦的開放存取期刊,力圖打破原有出版格局,強行擠進學術發表市場。這些期刊采用的經營手法有時讓人大開眼界,這里舉兩個例子:PeerJ和eLife。

PeerJ采用赤裸裸的商業促銷策略,把電話公司常搞的那套固定收費打折促銷手段,原封不動搬用到學術期刊的經營上來。期刊二0一二年創辦之初,提供了三種會員收費標準:

“初級會員”九十九美元,每年可發一篇論文;

“升級會員”一百六十九美元,每年可發兩篇論文;

“研究會員”二百五十九美元,居然可以無限發文!

如果一篇文章有多位作者,需所有作者都購買會員資格才可享受套餐優惠。后來規則稍有變化,單篇論文處理費用一千零九十五美元;會員制保持不變,取消了“無限發文”規則,初級版、升級版和加強版價格分別為三百九十九、四百四十九和四百九十九美元,對應一年年限內可以發表論文篇數為一篇、兩篇和五篇。需一文所有作者都購買會員資格才可享受套餐優惠的規則不變。

PeerJ如此露骨的商業做派主要和它的風投背景有關,它由風投資本Tim OReilly(提姆·奧萊理)一手操辦,注資九十五萬美元。雜志主要經營合伙人曾成功參與創辦開放存取巨刊PLOS ONE。

這樣赤裸裸的商業手法,《科學》雜志有點看不下去,它用滿含譏諷的標題報道此事:“二百五十九美元讓科學家發文發到死”!

eLife的手法則更具欺騙性。

這家開放存取期刊由世界著名私人研究基金會——美國馬里蘭州霍華德·修斯醫學會、倫敦康惠基金會、柏林馬普研究所共同投建。頭十年共計投資四千三百萬歐元。有如此雄厚的資金支持,eLife一開始的做法是,高調宣稱發表論文一律不收取費用。

雜志首任主編由二0一三年諾貝爾生理醫學獎獲得者、伯克利加利福尼亞大學細胞生物學家謝克曼(R.Schekman)擔任。謝克曼此前還擔任過《美國國家科學院院刊》主編(二00六至二0一一)。上任新刊后不久,謝克曼就在英國《衛報》上發文,高調宣稱其研究團隊從此將不再向《自然》《科學》《細胞》三大期刊投稿。

他將這三大期刊稱為“奢侈雜志”,指責這些期刊為維護自身品牌而將稿件錄用率壓得很低,“就類似高端奢侈品使用饑餓營銷生產限量產品來維護自身品牌形象一樣”,同時這些雜志還牽扯科學以外太多的東西——出版商的利益,研究者榮譽及基金申請等等,“扭曲了科學進程,鼓勵研究人員進行華而不實的研究,而忽視真正重要的研究工作”。

謝克曼的上述言論聽起來義正辭嚴,很像一位不滿現狀而富有情操的著名科學家鼓起勇氣對幾大精英期刊發起反抗的“義舉”,在當時備受媒體和學界關注,國內媒體對此的報道也都是正面的。然而今天回頭再看,會發現謝克曼這篇富有煽動性的文章,更像是eLife為了打破期刊江湖原有格局所施展的套路:

先將三大期刊引為假想對手以自高身價,然后指責在這些高端期刊上發文困難,進而聲稱eLife是解決這個問題的最佳選擇:“奢侈雜志的缺陷或許能在任何人都可以免費閱讀的開放雜志上得到彌補。”但是緊接著,當eLife進入“SCI俱樂部”之后,就宣布對作者收取論文處理費用了!——每篇論文收費兩千五百美元。

從最初高調免費發文,到稍后公然收費,eLife的套路很像一些商業雜志慣用的手法:先不惜成本投巨資燒錢,等成功占據市場份額并把招牌樹立起來(進入SCI),立即轉變手法開始收費。況且,發文困難如果是因為甄選嚴格,這根本就不構成期刊的“缺陷”,所以謝克曼對三大期刊的指責也是站不住腳的。

此外,PeerJ和eLife都在創刊后很快就進了SCI,這也未嘗沒有引人遐想之處——許多期刊奮斗了多少年還進不了SCI呢。

“掠奪性期刊”的興起

前述傳統的“四大名刊”創辦開放存取子刊,老牌傳統期刊轉型成為“混合期刊”或完全開放存取期刊,甚至就是PeerJ和eLife這樣很商業很低俗的套路,都還在合法的底線之內。但是“資本來到世間,每個毛孔都滴著膿血和骯臟的東西”,何況從合法到非法,往往也只有一步之遙。

事實上,開放存取期刊的“作者付費模式”,很容易把事情引向極端:發文越多就意味著賺錢越多,由此催生出一批專門以賺取“論文處理費”為目的,卻對文章質量不嚴格把關甚至不經審稿就發文的開放存取期刊。卡羅拉大學圖書館員比爾(J.Beall)發表在《自然》上的文章把這類期刊稱為“掠奪性期刊”(predatory journal),它們常用以下欺騙手法:

對“論文處理費用”沒有明碼標價,先接受稿件后寄送賬單;

不經事前征詢就將知名學者列入編委會,或干脆偽造編委會成員名單;

刊名往往模仿知名期刊,并冠以“國際”(International)、“全球”(Global)、“世界”(World)等字樣;

網站主頁掛出的辦公地址往往在歐美發達國家,而匯款的賬戶銀行地址卻往往在落后的發展中國家;

偽造國際期刊標準編號(ISSN);

偽裝成SCI期刊,甚至偽造影響因子。

二0一0至二0一六年,比爾曾逐年推出“掠奪性期刊”黑名單(Bealls Liats),在學界引起極大關注和討論。但是這樣的工作,無論是在理論建構上還是實際操作上,都極為艱巨。與此相應,另一些研究揭露的數據也觸目驚心:二0一0年“掠奪性期刊”約為一千八百份(對應發文數五萬三千篇),至二0一四年已激增至八千份(對應發文數四十二萬篇)!可以毫不夸張地說,“掠奪性期刊”已成為“開放存取運動”當前最大的災難性后果。

西方開放存取/掠奪性期刊瘋狂掠取中國科研經費

到這里,有一個問題自然會浮現出來:既然“開放存取運動”是一門賺錢生意,近年中國作者在國外期刊上發表論文的數量又大幅增長,那么開放存取期刊有沒有開始賺中國作者的錢?賺了多少?這樣的問題不僅有學術意義,更有現實意義。

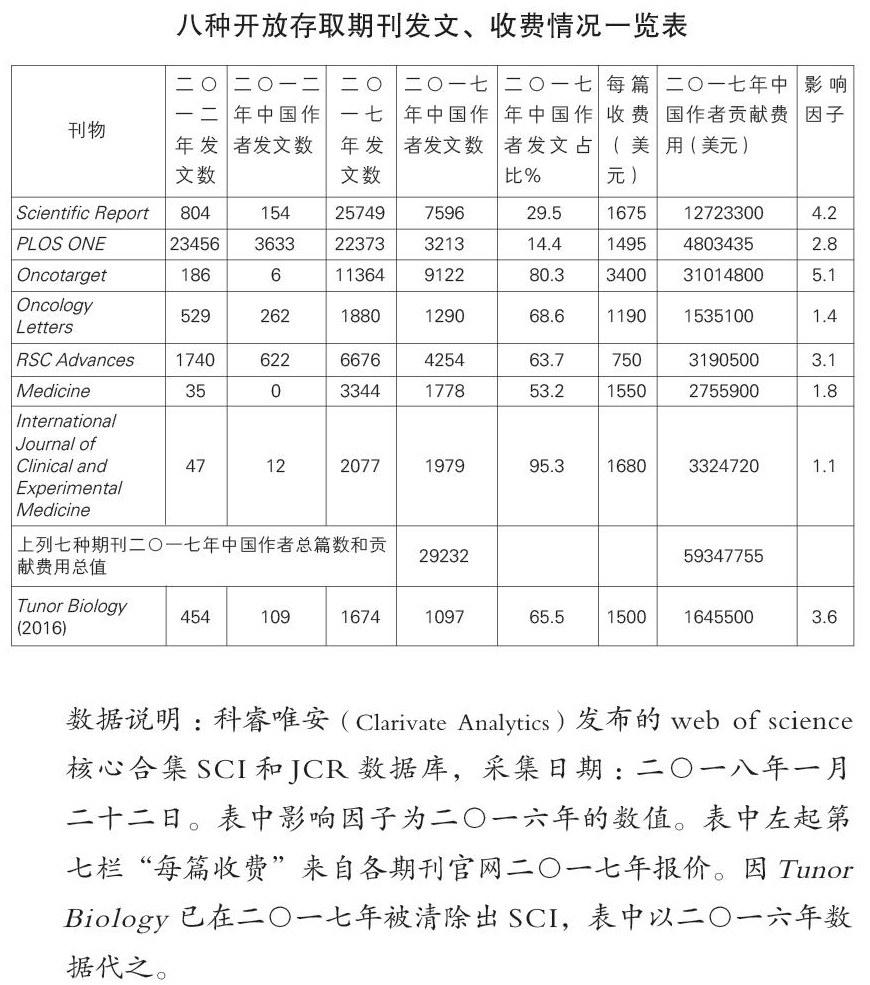

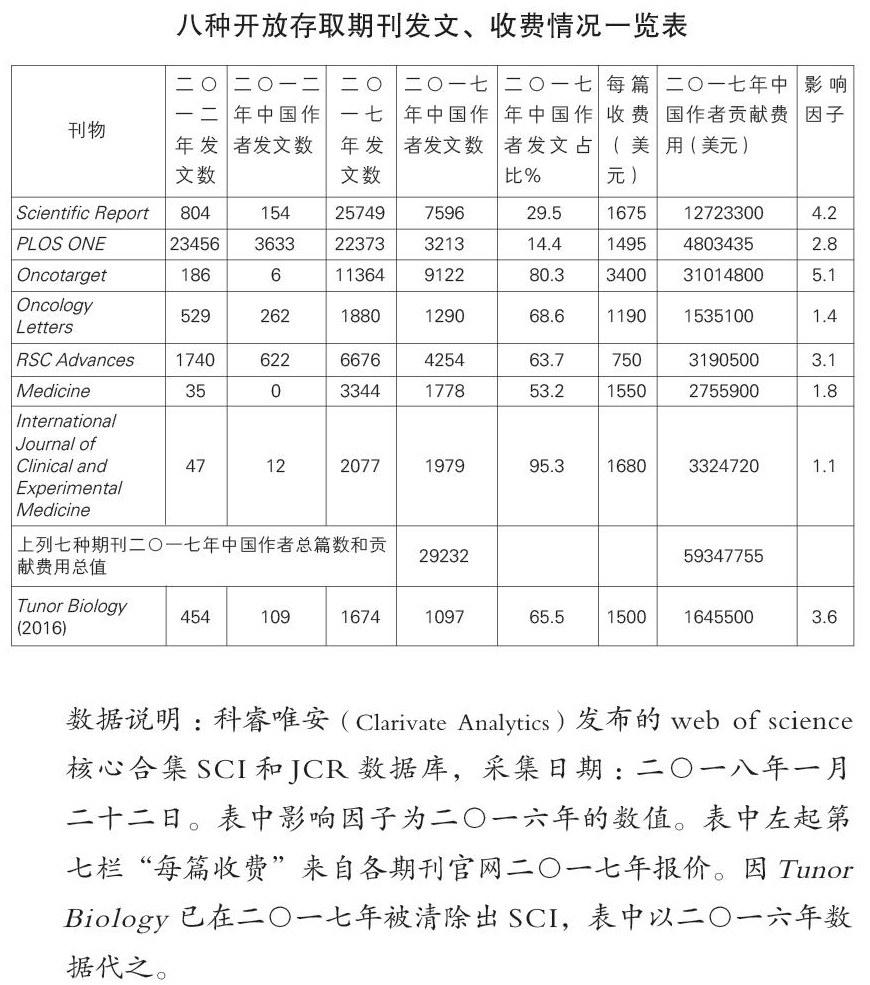

上面的問題確實是可以解答的,為此我們選擇了八種頗有代表性的開放存取期刊,作為統計分析對象。這八種期刊之所以人選,各有重要原因。相同原因是二0一七年中國作者在其上的發文數量全都超過了一千篇;

統計數據詳見下表(按二0一七年期刊發文數量排序):

數據說明:科睿唯安(Clarivare Analytics)發布的web of science核心合集SCI和TCR數據庫,采集日期:二0一八年一月二十二日。表中影響因子為二0一六年的數值。表中左起第七欄“每篇收費”來自各期刊官網二0一七年報價。因Tunor Biology已在二0一七年被清除出SCI,表中以二0一六年數據代之。

首先,從表中數據可以看到,表中大部分期刊在這五年中發文數量都大幅增長,后來居上的Scientific Report從二0一二年的八百零四篇增長到二。一七年的兩萬五千七百四十九篇,增長了三十二倍;International Journal of Clinical and Experimental Medicine增長了四十四倍多;Oncotarget更是增長了六十一倍。

其次,要了解這些開放存取期刊如何掠取中國的科研經費,從表中可以看到觸目驚心的數據。將左起第五列的數值(二0一七年中國作者發文數)乘以左起第七列的數值(每篇收費),就得到左起第八列的數值(二0一七年中國作者貢獻費用):

在表中前七種開放存取期刊上,僅僅二0一七年一年,中國作者就貢獻了近六千萬美元,或者說三億八千多萬人民幣!

然后,我們還可以從該表初步估算中國作者向國外開放存取期刊貢獻費用的總規模:表中顯示,二0一七年中國作者在表中前七種期刊上總共發表了兩萬九千二百三十二篇論文,單篇論文的平均費用是兩千零三十美元;而SCI數據庫顯示,二0一七年中國作者總共發表了六萬九千零五十一篇開放存取論文,我們保守假定,平均每篇的費用為一千七百美元,則二0一七年中國作者向開放存取期刊貢獻的總費用約為七億六千萬人民幣。

筆者還用同樣的方法和同樣的數據來源,估算了二0一六年中國作者向開放存取期刊貢獻的總費用,同樣約為七億六千萬人民幣。由于我們采用了保守的估計(實際每篇費用很可能更高),這顯然只是總規模的下限。考慮到這些費用幾乎全部是用科研經費報銷的,所以這些都是中國納稅人的錢。

最后,再看看表中二0一七年中國作者在這八種期刊發文總數中的占比:臭名昭著的Tunor Biology高達65.5%,Oncotarget高達80.3%,International Journal of Clinical and Experimental Medicine更達到了驚人的95.3%,簡直就是為中國作者量身定制的美國期刊!

從上述八種在中國瘋狂吸金的開放存取期刊,到已經引起國際上正直學者抨擊的“掠奪性期刊”,其間的過渡是非常平滑的。種種跡象表明,中國的科研經費,正在以驚人的速度和規模,大量流入國外一些性質非常可疑的期刊囊中。考慮到如今全球開放存取期刊已超過一萬種,及時重視這個問題,對中國的科研管理部門來說已經到了刻不容緩的地步。

認清本質,中國千萬不能去蹚這攤渾水

二0一七年初,當一百零七篇中國作者論文被撤銷事件剛剛曝光時,筆者就在《光明日報》上發表了題為《應該盡快公布掠奪性期刊黑名單》的文章,明確主張:

有關部門(比如教育部)應該盡快公布一個國外“掠奪性期刊”的黑名單。《腫瘤生物學》就應該在名單上。對于黑名單上的期刊,在上面發文章不算學術成果,版面費不得在科研經費中報銷。

當有關管理當局還在為“黑名單”的提法瞻前顧后猶豫不決時,有些基層管理部門早已采取了應有的措施。例如表中PLOS ONE、Medicine、Oncotarget、Scientific Report四種期刊,在中國一些科研機構和醫院中已經有了“四大水刊”(縮寫為PMOS)的惡名,據說有些高校和醫院已經規定不能報銷在這“四大水刊”上發表文章的費用,這無疑是一個正確而有力的措施。最近又出現了一份有四十五種國外SCI期刊的名單,已被國內一些媒體直接稱為“黑名單”。

所謂的“開放存取運動”,興起到今天已經超過二十年了,這個運動所許諾的科學出版烏托邦并未降臨,我們看到的,卻是越來越多的開放存取期刊給大出版集團提供了新的利潤增長點。在能夠收費的開放存取期刊那里,閱讀確實是免費了,但社會仍然在為這些期刊支付費用,只是從傳統訂閱期刊的“后端付費”(訂閱或購買者支付期刊費用)改成了“前端付費”,期刊還未上線,作者的“論文處理費”已經支付給期刊了。這還使期刊處于更為有利的地位,因為“前端付費”幫助期刊規避了幾乎全部的財務風險。

所以“開放存取運動”的結果,傳統期刊的“奶酪”總體并未受損,期刊出版商卻利用開放存取期刊找到了新的“奶酪”,大出版集團的暴利有增無減,錦上添花。

更需要警惕的是,開放存取期刊帶來的新利潤,是以嚴重傷害科學的學術生態為代價的,因為這些利潤實際上絕大部分是靠發表低端甚至垃圾論文而獲得的,而這些急劇增長的開放存取論文的發表,使得科學論文發表的學術標準進一步降低和混亂——想想“二百五十九美元發到死”的期刊吧,這不是在徹底顛覆“發表”的基本意義嗎?西方世界那些長袖善舞的玩家,洞悉了當今世界科學日益泡沫化、商業化的趨勢,隨之起舞,成功地從中漁利,卻對科學未來的學術生態毫不顧惜。

海量發表低端論文的開放存取期刊,作者借它們實現稻粱謀,出版商借它們獲取利潤,唯有讀者是不需要它們的,因為這些低端論文幾乎不會有讀者。現實形成了對《布達佩斯開放存取宣言》中烏托邦敘事的辛辣諷刺。

如果說,“開放存取運動”還沒有在中國大行其道,開放存取期刊還沒有在中國如雨后春筍般冒出來,這絕不應該被看成“未和國際接軌”的遺憾,反而應該看成中國科學期刊的幸運。有些國外的開放存取期刊已經來和中國出版機構討論“國際合作”了,我們有必要提高警惕,如果為了賺幾個小錢,或是為了“國際合作”的虛名,最后損毀了自己在國際出版界的清譽,就得不償失了!

而被我們許多人頂禮膜拜的“國際科學共同體”,面對“開放存取運動”這種極具欺騙性又極度商業化的亂流,如果還能夠有抵抗能力或自我修復能力的話,開放存取期刊終將盛極而衰,我們中國科學期刊千萬不能去蹚這攤渾水。