西雙版納地區瀕危傣藥資源現狀調查及原因探討

西雙版納州傣醫醫院,云南 景洪 666100

傣醫藥學是傣族人民長期在與自然和疾病的斗爭中,不斷認識、積累、總結出來的,具有鮮明的地方和民族特色的傳統醫學,它具有2500多年的悠久歷史,以“四塔”、“五蘊”等理論為核心,具有完整的理論體系,為傣族的繁衍生息和邊疆各族的健康作出了巨大貢獻,在20世紀80年代被國家確定為四大民族醫藥(藏、蒙、維、傣)之一[1-2],傣藥是祖國傳統醫藥學的重要組成。

巖罕單副主任藥師在參與全國第四次中藥資源普查、滇南地區工業原料植物調查等工作的過程中發現許多傣藥資源的數量與分布均嚴重減少,曾經常見的傣藥如今遍跡難尋;臨床上也時常有傣醫反應缺藥的情況,傣藥資源枯竭問題日益突出,而傣藥資源是傣醫防病治病的物質基礎,對傣醫藥可持續性發展有重要意義。本次調查通過文獻資料查閱、野外調查與訪談等方法,了解西雙版納地區瀕危傣藥資源的現狀,并探討瀕危原因,以期為傣藥資源的保護及合理利用提供參考,促進傣醫藥的保護、傳承及發展。

1 傣藥資源概況

傣族主要分布于云南省西雙版納州、德宏州以及普洱地區、臨滄地區和金沙江、紅河沿岸,還有相當一部分分布于東南亞的泰國、緬甸、老撾等國。傣族聚居地多為氣候溫暖甚至炎熱、雨量充沛的盆地,地理環境和氣候條件使得這些地方年平均溫度在21℃左右,因而四季不明,一年只有3個季節,優厚的自然條件也使得傣族聚居地動植物資源豐富[3]。據最新文獻統計[4],我國有傣藥資源1077種,包含植物藥1053種,動物藥18種,礦物藥6種;超過90%以上的傣藥植物產自云南南部、西南部和東南部;歷史上傣族和外來文化的交流也大大促進了傣族傳統醫藥資源的豐富度和多樣性,傣藥來源大體可分為:純傣族藥占50%,傣、中醫通用藥占30%(包括南藥),各民族通用藥占15%,外來藥占5%。外來藥指佛教傳入的藥物,主要為印度傳統藥;基督教傳入的西方傳統藥,如西洋參等[3-4]。

2 傣藥資源瀕危現狀

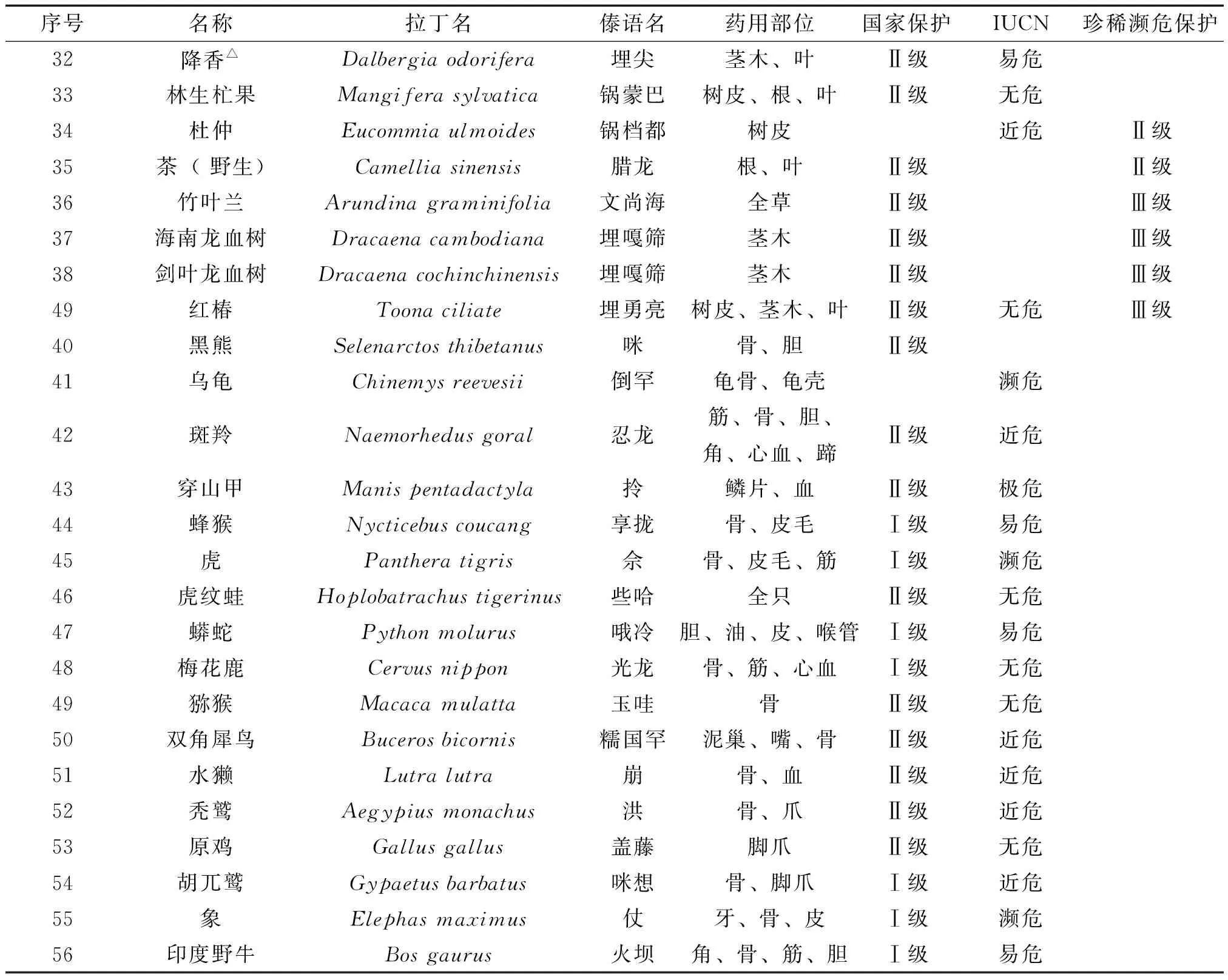

2.1 傣藥資源瀕危狀況的文獻調查統計 經查閱文獻,段寶忠等[5]統計已被列入瀕危或重點保護的傣藥資源60種,其中41種植物藥,19種動物藥。本文在此基礎上進行了修訂,在《中國植物志》、《中國珍稀瀕危植物圖鑒》、《國家重點保護野生動物名錄》[6-8]上查詢,并與《植物傣名及其釋義》、《西雙版納傣藥志》(1-3集)、《中國傣醫藥彩色圖譜》、《傣族鮮藥應用匯編》等傣醫藥文獻[3,9,10]中傣藥的傣名、學名、識別特征、照片或速寫圖進行比對,刪減了7個有誤品種,如:合果木Paramicheliabaillonii在云南地區稱為山桂花,但傣藥材為荷包山桂花Polygalaarillata,名稱相似但并非同一種植物;增補了3個遺漏的傣藥品種紅色木蓮Manglietiainsignis、厚葉木蓮Manglietiapachyphylla和茴香砂仁Achasmayunnanense,并增加了傣語名(傣語音譯)及傣藥藥用部位(見表1),以便對瀕危原因進行探討,修訂后為56個傣藥品種已列入瀕危或重點保護名錄,包括39個植物藥,17個動物藥。

表1 已列入瀕危或重點保護名錄的傣藥資源

續表

表1 已列入瀕危或重點保護名錄的傣藥資源

注:△指中國特有種;▲為本次補充品種。

2.2 傣藥資源瀕危狀況的野外調查與訪談 采用踏查及走訪式方法進行野外調查,并進行標本的采集鑒定,重點調查生長和分布比當時均明顯減少的傣藥品種,如蓬萊葛、長柱山丹等,測定記錄調查點的海拔、經緯度等環境因子;重點訪問傣族民間草醫關于傣藥資源減少等情況,內容包括生長分布減少的傣藥品種,西雙版納已采購不到,需進口的傣藥品種等。

根據調查結果,在賈敏如[11]對瀕危中藥物種等級劃分標準的基礎上,結合傣藥資源的經濟價值、生境受到的影響、栽培種植難易度等情況對本次調查傣藥品種進行評估,整理出雖未被列入瀕危或重點保護名錄,但在西雙版納地區資源量減少嚴重,生存已然面臨威脅的傣藥資源36種,即建議西雙版納地區保護的瀕危傣藥物種(見表2)。

表2 建議西雙版納地區保護的瀕危傣藥物種

續表

表2 建議西雙版納地區保護的瀕危傣藥物種

續表

表2 建議西雙版納地區保護的瀕危傣藥物種

3 西雙版納傣藥資源瀕危原因探討

3.1 藥用特點的影響 根據楊世林等[12]對瀕危藥用植物形成原因的分析,藥用部位為根、根莖、樹皮或全草的藥材采收幾乎是以植物死亡為代價的,而且全草類藥材的采收大部分為花期從而影響了植物有性繁殖,由此造成野生資源減少。從藥用部位上看,在已被列入保護名錄的39個傣藥植物藥、17個傣藥動物藥中,動物藥的獲取均是以動物死亡為代價的;植物藥藥用部位為根及根莖、全草或樹皮的瀕危傣藥資源共26個,占瀕危植物藥的66.67%。在建議增加的25個瀕危傣藥植物中,采收部位為全草、根、莖等對植物有較大破壞性的共31個,占86.11%,加之大部分傣藥材來源以野生采集為主,長期無序、無節制的采挖更是導致資源量不斷減少。據走訪了解,勐臘縣勐醒下寨的民間傣醫波應在版納已采集不到傣藥通光散,而是依靠老撾進口或者在玉溪、瀾滄縣等地購買,僅2016年從老撾進口的通光散就達6噸之多。

3.2 氣候變化影響 西雙版納州地處亞洲熱帶北緣,特殊的地理環境和獨特的氣候條件形成了特有的動植物群落[13],同時氣候也決定了自然植被的生長、分布狀況[14],但西雙版納生態系統氣候脆弱性卻基本處于較為脆弱狀態[15],近年來由于全球氣候變化,西雙版納年降水量呈下降趨勢,年平均氣溫呈上升趨勢,四季氣溫也呈上升趨勢,尤其是冬季變暖最為明顯[16]。生態系統受影響,使許多傣藥植物資源失去了正常的生存環境,如桫欏的根系不發達,生境適應力差,生態環境的變化對其生存影響很大。

3.3 人類活動對生態的影響 翟德利等[17]研究認為自1988年以來西雙版納的天然林一直在銳減。隨著經濟的發展,人類生產、生活范圍的擴大,對天然林造成了一定程度的影響,一方面西雙版納的橡膠、茶葉、香蕉等經濟作物種植面積逐年增加,甚至一度出現“刀耕火種”、“毀林種膠”現象;另一方面公路、水庫等建設項目增加,如回龍山水電站在2015年10月開工,勐臘至勐滿口岸高速公路在2016年開工,玉磨鐵路西雙版納段5個主要火車站點及聯絡線建設已于2017年動工,使天然林面積減少的同時也影響到天然林生態。此外,雖然傣藥動物藥幾乎都在1989年列入了《國家重點保護野生動物名錄》,傣醫臨床上也未見使用,但時至今日,在中國-老撾邊境野生動物制品貿易仍然頗具規模,盜獵情況嚴重,不僅威脅到物種本身,也影響著天然林中的生態系統[18]。西雙版納天然林減少或生態系統退化,許多傣藥資源也因此失去了其賴以生存的自然生境,如長柱山丹、粗葉木、簾子藤等植物適宜生長的低海拔的森林、潮濕河谷之處是最早被開墾種上經濟作物的地方,所以現在這些植物的分布、數量減少最為明顯。

3.4 傣藥需求量增大 近年來,傣醫藥產業得到大力發展,據走訪了解,西雙版納州三縣市全部設置了傣(中)醫醫院,全州 100%的鄉鎮衛生院(34個)、社區衛生服務中心(5個)、社區衛生服務站(4個),80%的村衛生室(220個)能夠提供傣醫藥服務。德宏州也成立了傣醫醫院,瑞麗市傣(中)醫院正在建設。西雙版納州4家制藥企業,均以傣藥為重點產品,如雙姜胃痛丸、珠子肝泰等。使得市場對傣藥材的需求量越來越大,而純傣藥品種幾乎全部靠采挖野生藥材,對傣藥材造成極大威脅,使許多傣藥材處于瀕危狀態,如蓬萊葛、竹葉蘭等即是純傣藥品種又是常用品種,多年來長期無序的采挖導致其資源量大幅減少,目前竹葉蘭已被收錄于國家重點保護野生植物名錄第二批(討論稿)。

4 小結

近年來,傣醫藥產業發展勢頭良好,但在發展背后,有限的傣藥材資源現也面臨著資源減少的問題,有必要開展傣藥資源的瀕危狀況研究,以期為傣藥資源的保護及可持續的開發利用提供參考。本次調查由于受時間、人力、知識結構的限制,除了對已列入保護名錄的傣藥資源進行整理以外,僅對西雙版納地區的傣藥野生資源進行了調查,未考慮傣藥野生資源在其它地區的分布情況,無法查明其資源量,存在一定局限性。另外,在探討傣藥瀕危原因的過程中發現,雖然威脅傣藥資源生存的原因是多方面的,但總的來說,實際上是人的發展與自然環境的矛盾,可見保護與可持續利用資源不僅是保障傣醫藥傳承發展及產業化的問題,也是保護生態環境、保護生物多樣性的問題,所以采取何種措施保護傣藥資源值得社會各界人士進一步探討。