重點(diǎn)開發(fā)區(qū)景觀格局變化與土壤侵蝕研究

——以貴州省龍里縣為例

謝 剛,董艷艷,謝元貴,金 桃,廖小鋒,陳 遠(yuǎn),肖玖軍

(貴州科學(xué)院山地資源研究所,貴州貴陽(yáng)550001)

景觀格局與土壤侵蝕有著密切關(guān)系,合理的景觀格局能控制土壤侵蝕,不合理的景觀格局會(huì)加劇土壤侵蝕的發(fā)生。因此,土壤侵蝕的研究既要研究土壤理化性質(zhì)及養(yǎng)分流失,又要研究與景觀格局的關(guān)系[1]。

景觀格局是指景觀在空間上的排列規(guī)律,即大小、形狀、屬性不一的景觀單元在空間上的組合與分布規(guī)律[2],景觀格局能夠?qū)坝^的異質(zhì)性進(jìn)行直接反映[3-5]。土地利用景觀格局變化與自然條件及人類的活動(dòng)是緊密聯(lián)系的[6-9]。通過分析土地景觀格局的變化特征可以了解研究區(qū)域的土地景觀狀況和發(fā)展趨勢(shì),促進(jìn)人類對(duì)土地的合理利用。土壤侵蝕是指土壤及其母質(zhì)和地表組成物質(zhì)在風(fēng)力、重力、水力、凍融等外營(yíng)力作用下,被破壞、剝蝕、搬運(yùn)和沉積的過程[10]。土壤侵蝕的發(fā)生大部分是由于人類活動(dòng)的影響,人類不合理的規(guī)劃將造成景觀格局的不合理,人類耕作方式的不合理將加劇土壤侵蝕的發(fā)生[11-12]。

近年來,由于龍里縣特殊的地理位置,經(jīng)濟(jì)社會(huì)條件不斷改善,人口數(shù)量迅速增加,城鎮(zhèn)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)開發(fā)正以前所未有的速度進(jìn)行,經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展導(dǎo)致土地利用矛盾不斷凸顯,加之龍里縣被貴州省主體功能區(qū)劃分為重點(diǎn)開發(fā)區(qū),因此及時(shí)對(duì)龍里縣土地利用景觀格局和土壤侵蝕進(jìn)行研究,可掌握龍里縣土地利用變化特征以及空間分布特點(diǎn),為制定有效的土地資源管理和土地利用規(guī)劃提供數(shù)據(jù)支持,為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力的信息基礎(chǔ)。本研究利用2002年、2009年和2015年3期Landsat遙感影像數(shù)據(jù)為信息源,運(yùn)用GIS、RS技術(shù)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法和生態(tài)學(xué)理論知識(shí),對(duì)龍里縣2002—2015年的土地利用類型、景觀格局變化及土壤侵蝕變化的特點(diǎn)進(jìn)行解析,以此對(duì)龍里縣今后土地利用規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和修復(fù)、土地的可持續(xù)利用提供可以參考的依據(jù)。

1 研究區(qū)概況

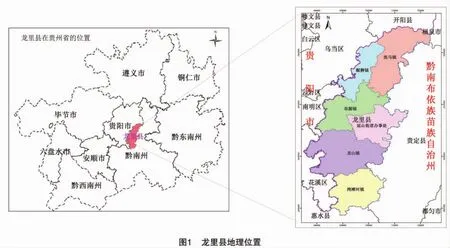

龍里縣位于黔中腹地,地處 26°10'19″~26°49'33″N、106°45'18″~107°15'1″E 之間,土地總面積 1 508.48 km2。境內(nèi)最高海拔1 775 m,最低海拔770 m,地貌類型為丘陵、低山、中山及河谷槽地,氣候類型為亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候,溫和舒適,日照充沛,冬無嚴(yán)寒,夏無酷暑,年平均氣溫14.8℃,最冷月均溫4.6℃,最熱月均溫23.6℃;年降水量1 100 mm,年日照時(shí)數(shù)1 160 h左右,無霜期280 d以上;地表年徑流量為8.426億m3,森林覆蓋率為 55.29%。研究區(qū)位置如圖1所示。

2 數(shù)據(jù)處理和研究方法

2.1 數(shù)據(jù)來源

本研究采用的遙感數(shù)據(jù)為從地理空間數(shù)據(jù)云平臺(tái)下載的2002年(Landsat-5)、2009年(Landsat-5)和2015年(Landsat-8)3期TM影像(分辨率為30 m)、20 m分辨率的數(shù)字高程(DEM)數(shù)據(jù)、龍里縣行政區(qū)劃圖、土壤類型圖以及野外考察采集的各種信息和數(shù)據(jù)等。

2.2 數(shù)據(jù)處理

利用龍里縣1∶5萬(wàn)地形圖作為參考圖像,運(yùn)用ERDAS 9.2對(duì)TM影像進(jìn)行波段合成、圖像拼接、幾何精校正、圖像增強(qiáng)、研究區(qū)裁剪等預(yù)處理;然后依據(jù)TM圖像的色調(diào)、形態(tài)、紋理對(duì)應(yīng)野外實(shí)地調(diào)查信息,建立龍里縣景觀類型解譯標(biāo)志,采用最大似然法(Maximum Likelihood)進(jìn)行監(jiān)督分類,將研究區(qū)劃分為林地、耕地、草地、建設(shè)用地、水域、未利用地共6種景觀類型;利用野外實(shí)地采樣,通過kappa系數(shù)對(duì)3期TM影像分類結(jié)果進(jìn)行精度檢驗(yàn),總體解譯精度均在80%以上,滿足本研究的精度要求;最后利用ARCGIS 10.2將解譯后的土地利用類型圖像轉(zhuǎn)換成30 m×30 m的grid柵格數(shù)據(jù),利用FRAGSTATS4.2軟件進(jìn)行景觀格局指數(shù)計(jì)算。利用ArcGIS 10.2軟件計(jì)算通用土壤流失方程(USLE)的各種侵蝕因子,獲得各因子像元分布圖,參照土壤侵蝕強(qiáng)度等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)(SL190—2007),得到研究區(qū)土壤侵蝕侵蝕強(qiáng)度分布圖;最后分析研究區(qū)景觀動(dòng)態(tài)變化與土壤侵蝕的關(guān)系,探討利于研究區(qū)水土保持的合理景觀結(jié)構(gòu)布局。

2.3 研究方法

2.3.1 景觀格局指數(shù)選取 景觀格局指數(shù)常用于景觀生態(tài)研究,它有效地反映了某一地區(qū)景觀的整體變化情況,在目前研究中使用非常廣泛[13-16]。為從不同景觀類型和整體景觀特征來反映龍里縣的景觀格局變化狀態(tài),本研究從景觀和斑塊類型2個(gè)水平上進(jìn)行景觀格局變化分析,通過形狀特征、破碎化特征、異質(zhì)性特征等內(nèi)容選取景觀格局指標(biāo)。

(1)景觀水平上:斑塊數(shù)(NP)、斑塊密度(PD)、形狀指數(shù)(LSI)、平均斑塊面積(AREA_MN)、周長(zhǎng)面積分維數(shù)(PAFRAC)、蔓延度指數(shù)(CONTAG)、斑塊聚集度指數(shù)(COHESION)、香濃均勻度指數(shù)(SHDI)、香濃多樣性指數(shù)(SHEI)。

(2)斑塊類型水平上:斑塊面積(CA)、斑塊數(shù)(NP)、平均斑塊面積(AREA_MN)、形狀指數(shù)(LSI)、聚合度(AI)。

2.3.2 土壤侵蝕定量研究 通用土壤流失方程表達(dá)式如下:

式中:A為土壤侵蝕量,t/(hm2·年);R為降雨侵蝕力因子,(MJ·mm)/(hm2·h·年);K 為土壤可蝕性因子,(t·hm2·h)/(MJ·mm·hm2);LS為坡度坡長(zhǎng)因子,統(tǒng)稱地形因子(無量綱);C為植被覆蓋與管理因子(無量綱);P為水土保持措施因子(無量綱)

2.3.2.1 降雨侵蝕力因子R 降雨侵蝕力是指由降雨引起土壤侵蝕的潛在能力,是一項(xiàng)客觀評(píng)價(jià)由降雨所引起土壤分離和搬運(yùn)的動(dòng)力指標(biāo)[17]。經(jīng)過大量文獻(xiàn)的查閱和比較,結(jié)合收集到的降雨數(shù)據(jù),本研究選用以月均降雨量和年均降雨量為基礎(chǔ)的Wischmeier公式計(jì)算降雨侵蝕力因子(R),其表達(dá)式如下:

式中:R為降雨侵蝕力因子,(MJ·mm)/(hm2·h·年);pi為月平均降雨量,mm;p為年平均降雨量,mm。

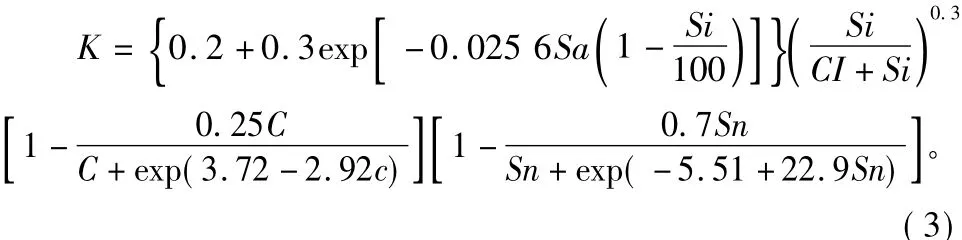

2.3.2.2 土壤可蝕性因子K 土壤可蝕性因子K值計(jì)算公式如下:

式中:Sn=1 - Sa/100;Sa、Si、CI、C 分別代表沙粒含量、粉粒含量、黏粒含量、有機(jī)碳含量,%[18]。

2.3.2.3 坡長(zhǎng)坡度因子LS 經(jīng)過大量的文獻(xiàn)查閱與篩選,本研究采用Wischmeier提出的公式結(jié)合龍里縣的DEM數(shù)據(jù)提取地形因子LS。

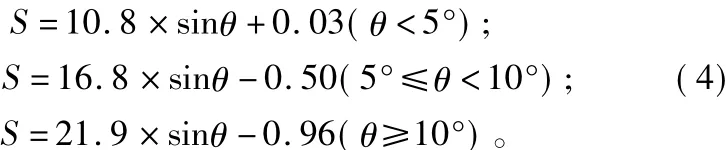

坡度因子計(jì)算式:

式中:S為坡地因子;θ為DEM提取的坡度。

坡長(zhǎng)因子計(jì)算式:

式中:L為坡長(zhǎng)因子;γ為水平投影坡長(zhǎng),m;m為坡長(zhǎng)指數(shù),取值的方法為當(dāng)坡度 θ≤1°時(shí),m=0.2;當(dāng)坡度 1°< θ≤3°時(shí),m=0.3;當(dāng)坡度3°<θ≤5°時(shí),m=0.4;當(dāng)坡度 θ>5°時(shí),m=0.5。θ是利用DEM結(jié)合Arcgis提取的坡度。

上述2個(gè)公式的坡度可以通過DEM結(jié)合Arcgis直接提取,提取的坡度運(yùn)用上述坡度因子公式,可得到S因子?xùn)鸥駡D。坡長(zhǎng)的提取相對(duì)較為復(fù)雜,需要對(duì)DEM進(jìn)行水文分析,通過填洼生成無洼地的DEM,再對(duì)其作水流流向分析,得到水流流向圖,計(jì)算其匯流長(zhǎng)度,最后通過式(4)獲得L因子?xùn)鸥駡D。運(yùn)用Arcgis的柵格計(jì)算器,將得到S因子?xùn)鸥駡D和L因子?xùn)鸥駡D相乘,得到地形因子LS柵格圖。

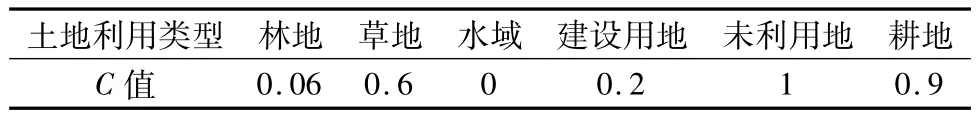

2.3.2.4 植被覆蓋與管理因子C 植被覆蓋與管理因子是指在相同的降雨、地形、土壤可蝕性相同的情況下,某一植被覆蓋下的土壤侵蝕量與連續(xù)荒蕪的條件下土壤侵蝕量的比值。在植被覆蓋良好的情況下,其值接近于0,在裸露的土地上,其值接近于1,所以C的范圍在0~1之間。本研究C值的確定由土地利用類型來決定,其值的大小參考貴州地區(qū)的研究成果,根據(jù)曾凌云等對(duì)紅楓湖流域土壤侵蝕研究中的C因子值[19],余丹等對(duì)紅楓湖流域土地利用景觀格局研究中的C因子值[20]。本研究C因子值確定如表1所示。

表1 各土地利用類型對(duì)應(yīng)的C值

2.3.2.5 水土保持措施因子P 水土保持措施因子是指采取水土保持措施的土壤流失量與順坡耕作時(shí)的土壤流失量的比值,當(dāng)水土保持措施比較完善時(shí),水土保持措施因子的值接近于0,當(dāng)沒有采取任何水土保持措施時(shí),水土保持措施因子的值接近于1,其值范圍為0~1之間。本研究對(duì)P因子的確定是通過各期土地利用類型圖來實(shí)現(xiàn)的,其值的大小參考前人的研究成果:李嘉峻等在GIS支持下的土壤侵蝕動(dòng)態(tài)變化研究中的P因子值[17],許月卿等對(duì)貴州省貓?zhí)恿饔蛲寥狼治g研究中的P因子值[21]。本研究P因子值的確定如表2所示。

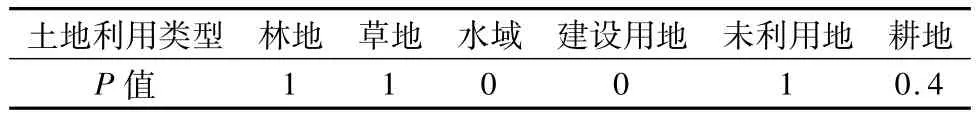

表2 各土地利用類型對(duì)應(yīng)的P值

3 結(jié)果與分析

3.1 景觀要素變化

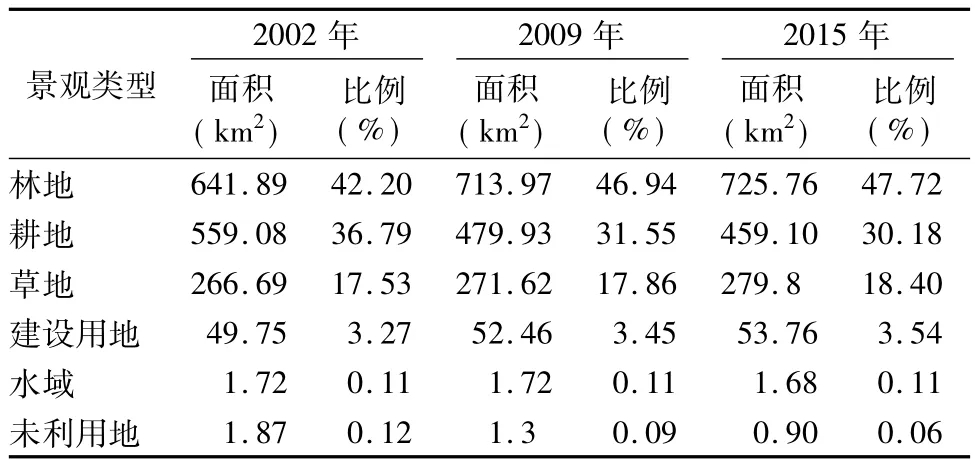

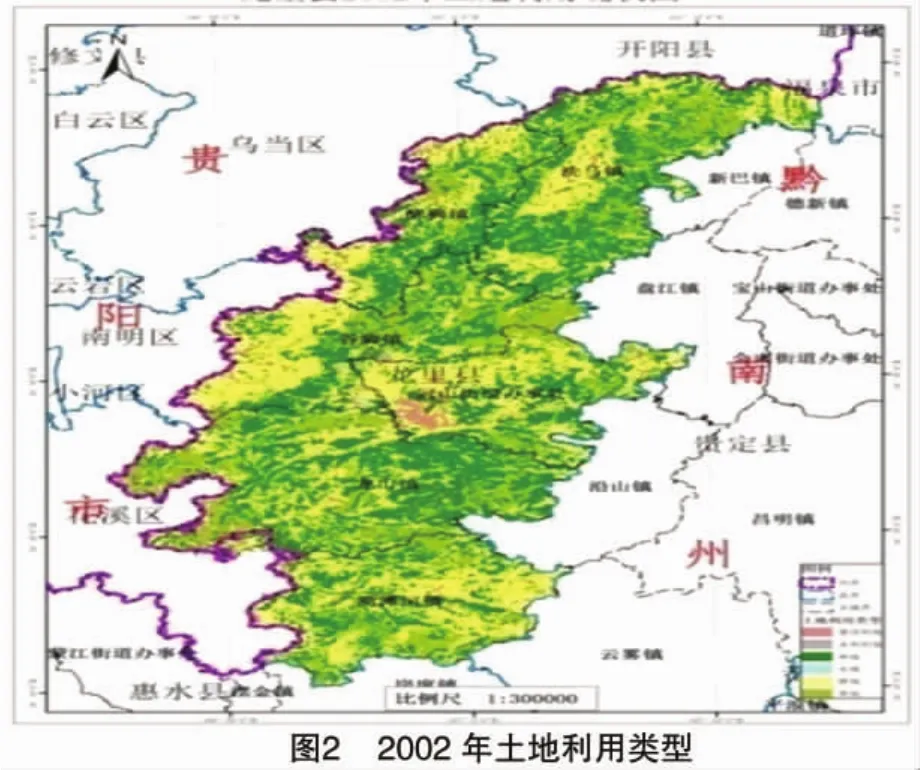

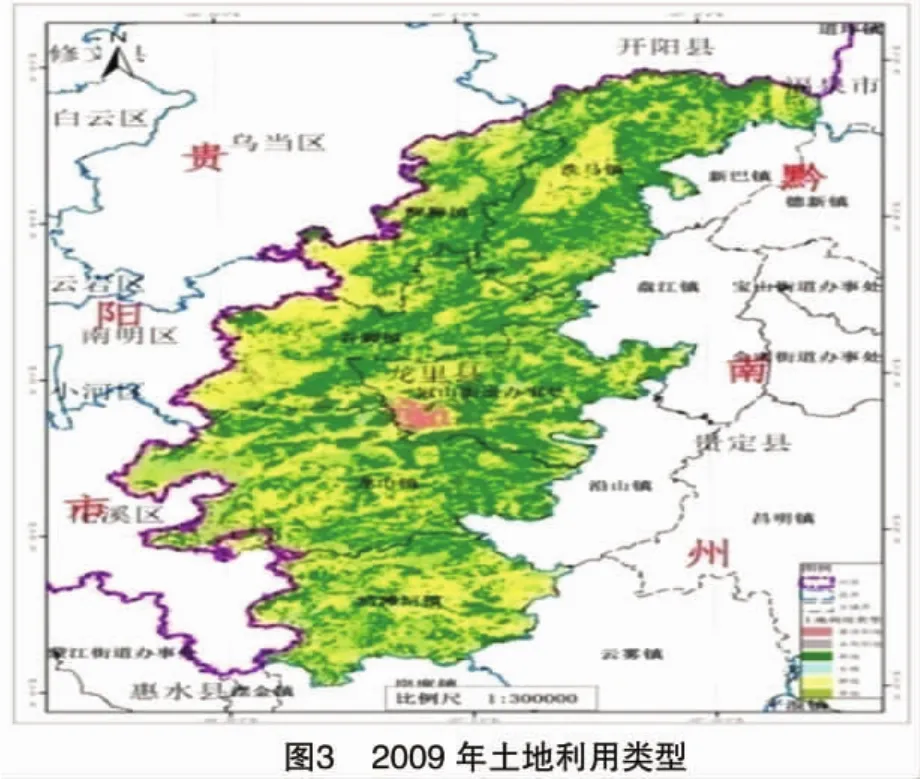

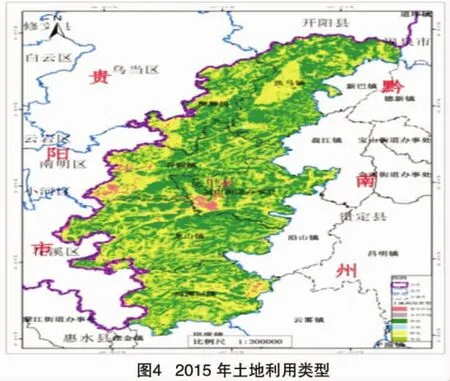

根據(jù)2002年、2009年、2015年3個(gè)不同時(shí)期地類統(tǒng)計(jì)結(jié)果(表3)得出,研究區(qū)優(yōu)勢(shì)景觀類型是林地及耕地,兩者面積占總景觀面積的79%。從2002—2015年,林地、草地、建設(shè)用地面積呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),耕地和未利用地面積呈減少趨勢(shì),水體面積保持穩(wěn)定(圖2、圖3、圖4)。主要原因是龍里縣從2000年開始啟動(dòng)國(guó)家退耕還林政策,農(nóng)民改變了以前的生產(chǎn)方式,使耕地漸變?yōu)榱值兀瑫r(shí)又受到進(jìn)城務(wù)工等浪潮的影響,農(nóng)村的勞動(dòng)力不斷外流,許多肥力不足、交通不便的土地便開始荒廢,這是導(dǎo)致龍里縣林地面積增加、耕地面積不斷減少的主要原因。并且隨著社會(huì)的發(fā)展,城市的不斷擴(kuò)大,許多耕地被用于城市建設(shè),開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目不斷增加,導(dǎo)致建設(shè)用地不斷增加,耕地減少。研究區(qū)景觀格局的變化得出土壤侵蝕也在發(fā)生變化。

3.2 景觀要素時(shí)空變化

土地利用動(dòng)態(tài)度既能反映土地利用變化速率的區(qū)域差異,又能反映區(qū)域土地利用類型變化的劇烈程度[22]。

表3 2002—2015年龍里縣景觀要素類型面積變化

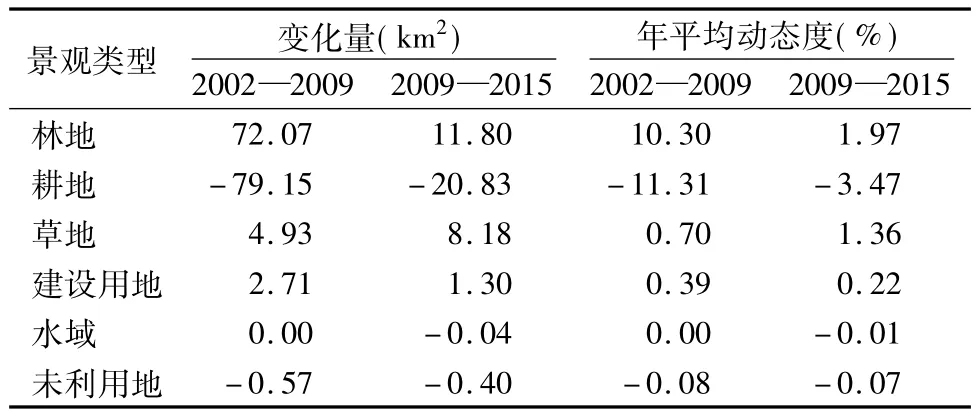

由表4可知,2002—2009年,林地和耕地的年平均動(dòng)態(tài)度較大,分別為10.30%、-11.31%,主要原因是由于國(guó)家退耕還林政策的實(shí)施和農(nóng)村勞動(dòng)力減少,使大量的耕地轉(zhuǎn)變?yōu)榱值?其他幾種土地利用景觀雖發(fā)生變化,但變化不明顯。2009—2015年,土地利用景觀類型的動(dòng)態(tài)度均不大,說明這期間龍里縣的土地利用結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定。

3.3 景觀格局動(dòng)態(tài)變化分析

表4 2002—2015年龍里縣景觀要素類型變化動(dòng)態(tài)度

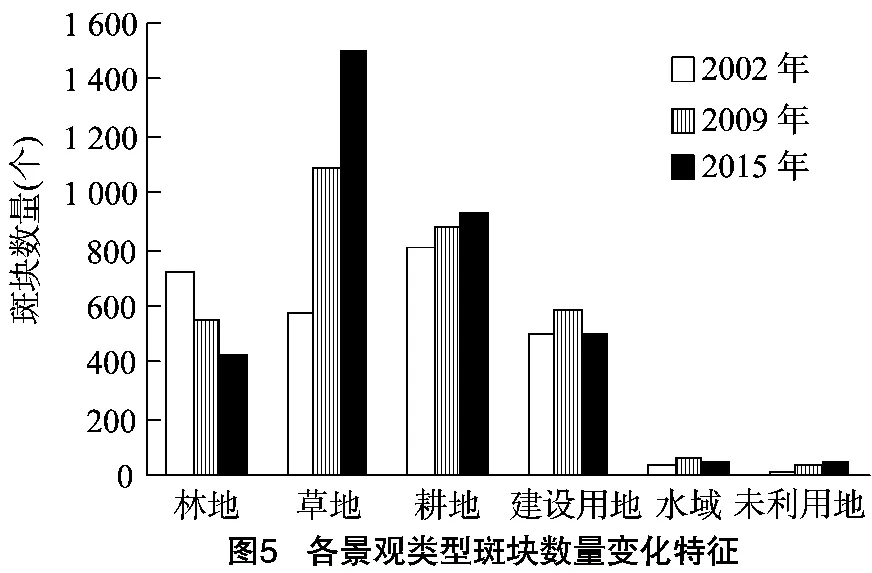

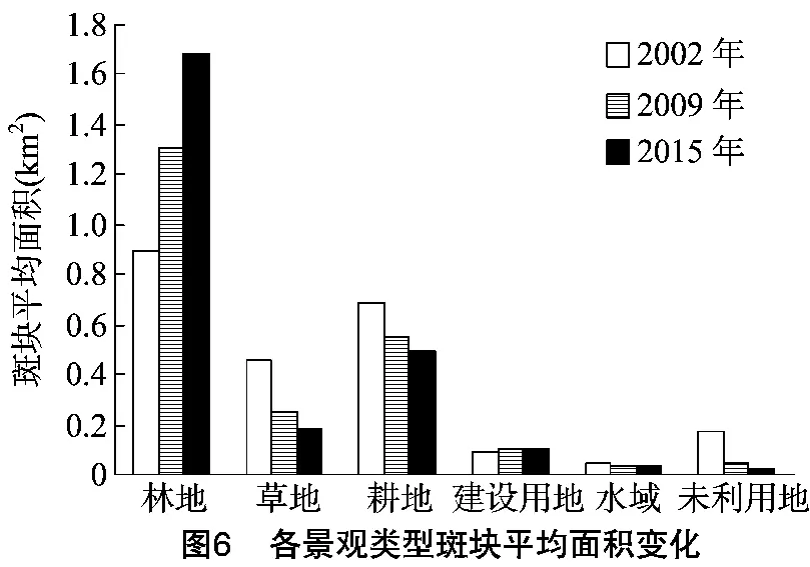

3.3.1 類型水平上景觀格局動(dòng)態(tài)分析 斑塊數(shù)和斑塊平均面積是衡量景觀破碎化的主要指標(biāo)。從圖5、圖6可以看出,2002—2015年建設(shè)用地斑塊數(shù)由497個(gè)先增長(zhǎng)到589個(gè),后下降到503個(gè),平均斑塊面積卻逐年增長(zhǎng)。說明建設(shè)用地在向外擴(kuò)張的同時(shí)不斷產(chǎn)生新的斑塊且規(guī)模在不斷增大。林地斑塊數(shù)由720個(gè)持續(xù)下降到431個(gè),平均斑塊面積由0.89 km2增長(zhǎng)到1.68 km2,而耕地斑塊數(shù)從807個(gè)增加到923個(gè),平均斑塊面積從0.69 km2減少到0.50 km2。這說明耕地和林地之間轉(zhuǎn)化時(shí),林地和耕地原有斑塊被分割,破碎度增大,隨著國(guó)家“退耕還林”政策的實(shí)施,林地斑塊破碎化得到有效控制,但耕地的破碎化加劇。

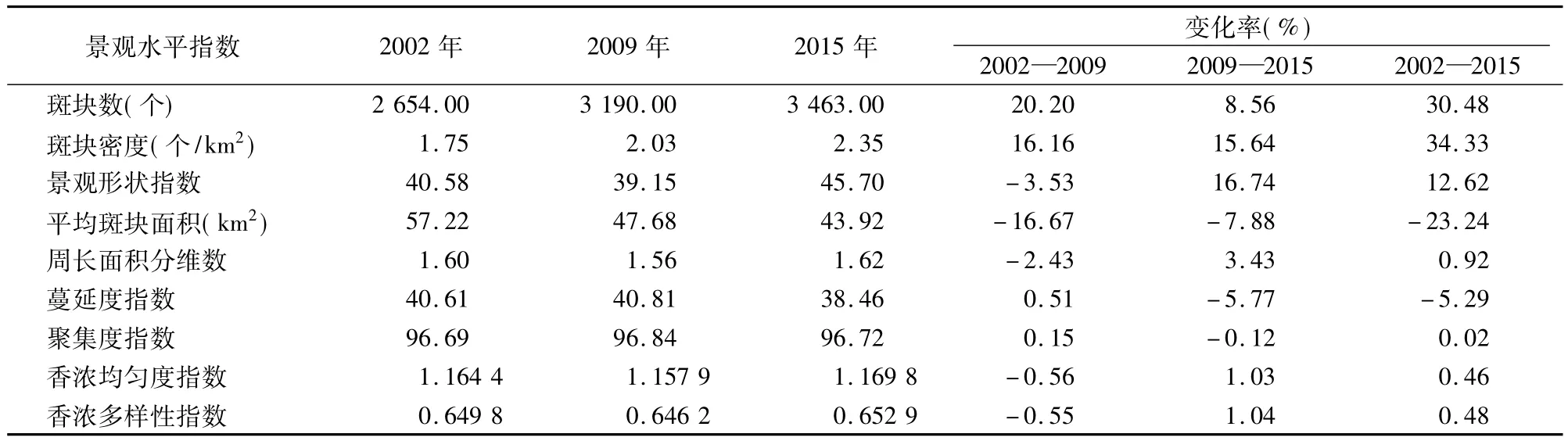

3.3.2 景觀水平上景觀格局動(dòng)態(tài)分析 由表5可知,2002—2015年間,研究區(qū)斑塊數(shù)、斑塊密度持續(xù)增加,斑塊數(shù)由2 654個(gè)增加到3 463個(gè),斑塊密度由1.75個(gè)/km2增加到2.35個(gè)/km2;平均斑塊面積持續(xù)下降,由57.22 km2下降到43.92 km2,整體景觀破碎化程度越來越嚴(yán)重。景觀形狀指數(shù)先減小后增大,從40.58減小為39.15再增至45.70,景觀形狀變得復(fù)雜。斑塊的周長(zhǎng)面積分維數(shù)由1.60增加到1.62,聚集度指數(shù)由96.69增加到 96.72,香濃均勻度指數(shù)由1.164 4增加到1.169 8,香濃多樣性指數(shù)由0.649 8增加到0.652 9,這些指標(biāo)均反映了研究區(qū)景觀多樣性在逐漸增加,異質(zhì)性不斷增強(qiáng),不同景觀類型的斑塊趨于均勻分布,空間分布趨于分散。

3.4 土壤侵蝕分析

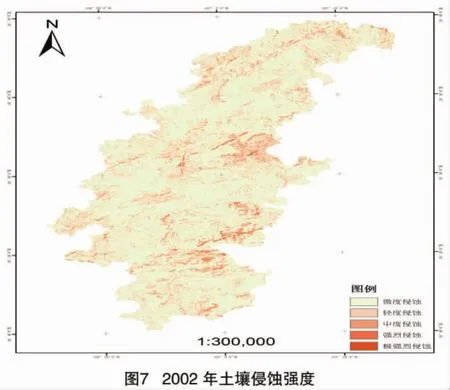

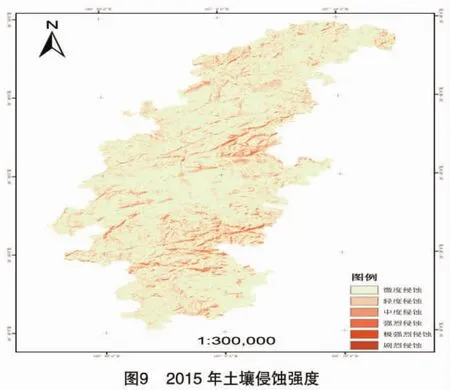

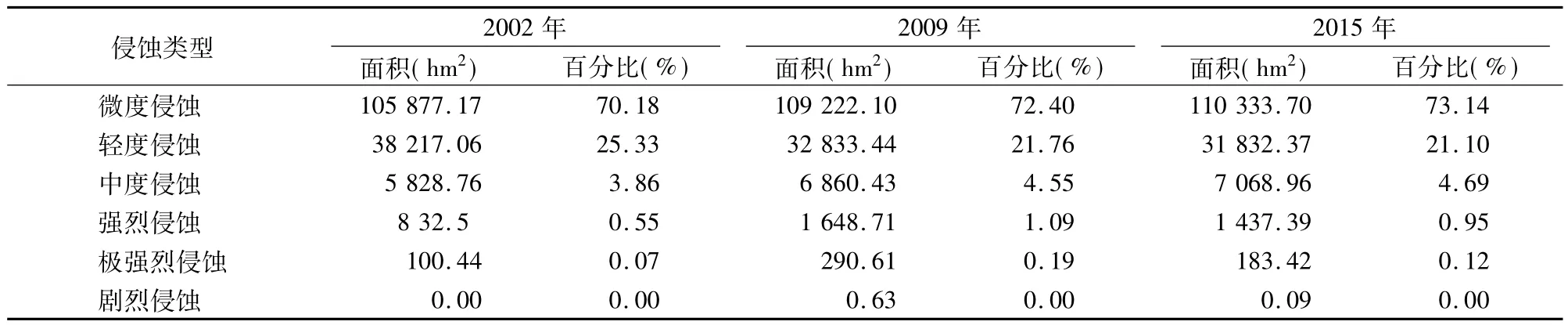

3.4.1 土壤侵蝕面積分析 根據(jù)通用土壤流失方程,參照侵蝕強(qiáng)度分級(jí)指標(biāo)將各種侵蝕因子在ArcGIS軟件中疊加獲得土壤侵蝕強(qiáng)度圖(圖7、圖8、圖9),最終獲得3期土壤侵蝕數(shù)據(jù)(表6)。

表5 2002—2015年龍里縣景觀格局動(dòng)態(tài)變化

從3期土壤侵蝕數(shù)據(jù)對(duì)比看出,從微度侵蝕到劇烈侵蝕,隨著侵蝕強(qiáng)度的加強(qiáng),侵蝕面積在逐漸減少,在侵蝕中所占的比例也越來越少。總的侵蝕面積(微度侵蝕除外)由2002年的 44 978.76 hm2減少為2015 年的 40 522.23 hm2,而微度侵蝕與中度侵蝕面積卻處于增加趨勢(shì),輕度侵蝕面積一直在減少,強(qiáng)烈侵蝕、極強(qiáng)烈侵蝕及劇烈侵蝕面積均先增加再減少。分析原因主要是退耕還林、各部門植樹造林項(xiàng)目啟動(dòng)及城市建設(shè)使容易產(chǎn)生土壤侵蝕的林地、草地、建設(shè)用地面積增加,而容易造成土壤侵蝕的耕地減少,最終導(dǎo)致侵蝕面積總體減少。

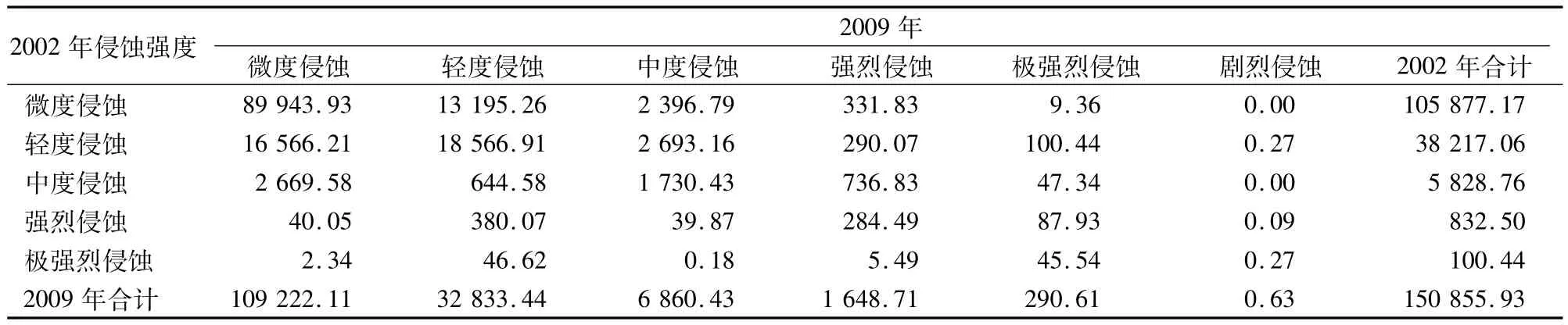

3.4.2 土壤侵蝕強(qiáng)度面積轉(zhuǎn)移矩陣分析 土壤侵蝕強(qiáng)度分級(jí)只能粗略地反映土壤侵蝕的變化,為了更好地反映土壤侵蝕強(qiáng)度在不同侵蝕級(jí)別面積上的變化規(guī)律和動(dòng)態(tài)變化,運(yùn)用Arcgis 10.2統(tǒng)計(jì)不同時(shí)期的土壤侵蝕面積轉(zhuǎn)移矩陣表。由表7橫向看,2002—2009年微度侵蝕、強(qiáng)烈侵蝕、極強(qiáng)烈侵蝕轉(zhuǎn)為其他侵蝕面積分別為 15 933.24、548.01、54.9 hm2,都是轉(zhuǎn)為輕度侵蝕的面積最多;輕度侵蝕、中度侵蝕轉(zhuǎn)化為其他侵蝕面積分別為 19 650.15 hm2、4 098.33 hm2,均轉(zhuǎn)為微度侵蝕的面積最大;轉(zhuǎn)化為劇烈侵蝕面積為0.63 hm2,以輕度侵蝕與極強(qiáng)烈侵蝕轉(zhuǎn)出的面積最多。縱向看,2009年的微度侵蝕主要由2002年的輕度侵蝕和中度侵蝕轉(zhuǎn)化而來,面積分別為19 235.79 hm2;2009年輕度侵蝕主要由2002年的微度侵蝕、中度侵蝕和強(qiáng)烈侵蝕轉(zhuǎn)化而來,面積為14 219.91 hm2;2009年的強(qiáng)烈侵蝕主要由2002年的微度侵蝕、輕度侵蝕和中度侵蝕轉(zhuǎn)化而來,面積為1 358.73 hm2;劇烈侵蝕主要由輕度侵蝕、強(qiáng)烈侵蝕和極強(qiáng)烈侵蝕轉(zhuǎn)化而來。對(duì)角線方向看,在對(duì)角線以上的土壤侵蝕面積為向土壤侵蝕強(qiáng)度加強(qiáng)的方向轉(zhuǎn)化,侵蝕強(qiáng)度加強(qiáng)面積為19 889.64 hm2;位于對(duì)角線以下的土壤侵蝕,其轉(zhuǎn)化強(qiáng)度為由強(qiáng)變?nèi)酰娣e為20 394.99 hm2。2002—2009年各土壤侵蝕強(qiáng)度的侵蝕面積均發(fā)生變化,面積轉(zhuǎn)移最大的是微度侵蝕,其中微度侵蝕、中度侵蝕、強(qiáng)烈侵蝕、極強(qiáng)烈侵蝕和劇烈侵蝕面積增多,輕度侵蝕面積減少。

表6 2002—2015年龍里縣土壤侵蝕數(shù)據(jù)

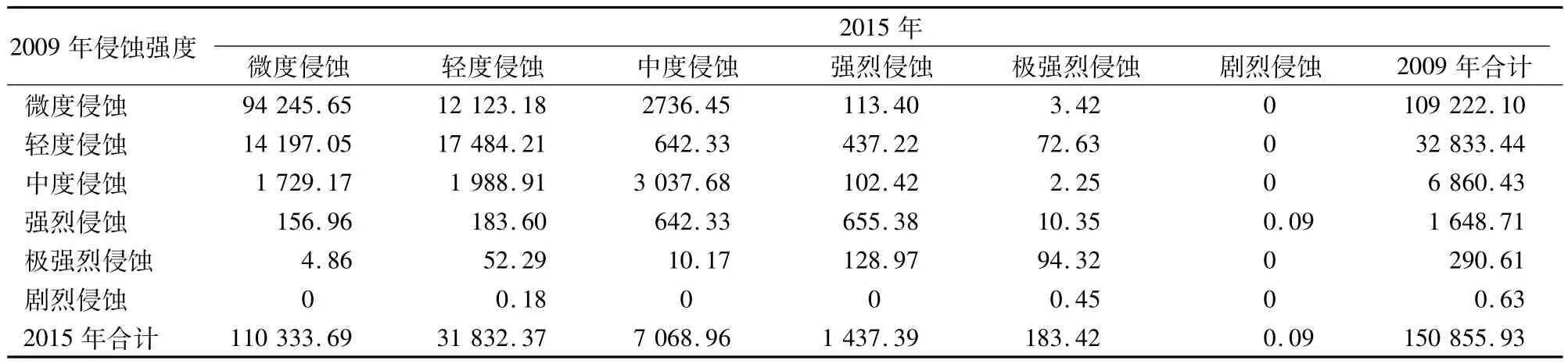

由表8橫向看,2009—2015年微度侵蝕主要轉(zhuǎn)為輕度侵蝕與中度侵蝕;輕度侵蝕主要向微度侵蝕、中度侵蝕和強(qiáng)烈侵蝕轉(zhuǎn)換;中度侵蝕主要向微度侵蝕和輕度侵蝕轉(zhuǎn)化;強(qiáng)烈侵蝕主要向中度侵蝕轉(zhuǎn)化,其次向微度侵蝕和輕度侵蝕轉(zhuǎn)化;極強(qiáng)烈侵蝕主要是向強(qiáng)烈侵蝕和輕度侵蝕轉(zhuǎn)化;劇烈侵蝕主要是向極強(qiáng)烈侵蝕轉(zhuǎn)化。縱向看,2015年的微度侵蝕主要由輕度侵蝕和中度侵蝕轉(zhuǎn)化而來,轉(zhuǎn)進(jìn)面積為15 859.17 hm2,占總轉(zhuǎn)入微度侵蝕面積的99.01%;輕度侵蝕主要由微度侵蝕和中度侵蝕轉(zhuǎn)化而來,轉(zhuǎn)進(jìn)面積為14 112.09 hm2,占總轉(zhuǎn)入輕度面積的98.35%;中度侵蝕主要由微度侵蝕轉(zhuǎn)化而來,強(qiáng)烈侵蝕和極強(qiáng)烈侵蝕主要由輕度侵蝕轉(zhuǎn)化而來;劇烈侵蝕主要由強(qiáng)烈侵蝕轉(zhuǎn)化而來。對(duì)角線方向看,位于對(duì)角線之上的土壤侵蝕為增強(qiáng),增強(qiáng)面積為16 243.74 hm2;位于對(duì)角線以下的土壤侵蝕為減弱,減弱面積為19 024.02 hm2。2009—2015年各種土壤侵蝕強(qiáng)度的土壤侵蝕面積都在變化,輕度侵蝕轉(zhuǎn)化面積最大,其中微度侵蝕和中度侵蝕面積增加,其余侵蝕面積減少。

表7 2002—2009年土壤侵蝕強(qiáng)度面積轉(zhuǎn)移矩陣 hm2

表8 2009—2015年土壤侵蝕強(qiáng)度面積轉(zhuǎn)移矩陣 hm2

3.5 景觀格局變化與土壤侵蝕的關(guān)系

根據(jù)研究區(qū)的景觀格局和土壤侵蝕變化分析可知,景觀格局變化與土壤侵蝕強(qiáng)度有著密切關(guān)系。景觀格局的規(guī)劃合理能有效控制土壤侵蝕,景觀格局的不合理將加劇土壤侵蝕。由于國(guó)家及當(dāng)?shù)卣侠硪?guī)劃,大力發(fā)展城市建設(shè)及國(guó)家退耕還林政策的實(shí)施,研究區(qū)的景觀格局發(fā)生變化,斑塊破碎度降低,水土流失強(qiáng)度減弱。

4 結(jié)論

由于國(guó)家“退耕還林”政策的實(shí)施及社會(huì)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,龍里縣土地利用景觀要素及土壤侵蝕發(fā)生了明顯變化,主要原因是人為干擾不斷加劇。2002—2015年,建設(shè)用地、林地、草地面積呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì),耕地面積先增加后減少,耕地和未利用地面積呈減少趨勢(shì),水體面積相對(duì)比較穩(wěn)定;2002—2009年,林地和耕地的年平均動(dòng)態(tài)度較大,主要原因是由于國(guó)家退耕還林政策的實(shí)施和農(nóng)村勞動(dòng)力減少,使大量的耕地轉(zhuǎn)變?yōu)榱值?2009—2015年,土地利用景觀類型的動(dòng)態(tài)度均不大,說明這期間龍里縣的土地利用結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定。

總體的土地利用是發(fā)生變化的,土地開發(fā)強(qiáng)度不斷增強(qiáng)。從景觀類型的轉(zhuǎn)化方向來看,主要表現(xiàn)為耕地和林地之間相互轉(zhuǎn)換。龍里縣景觀結(jié)構(gòu)趨于多樣化、均勻化、破碎化,空間分布比較分散,景觀異質(zhì)性不斷增強(qiáng),斑塊密度增加,平均斑塊面積減少,聚集度、香濃均勻度指數(shù)、香濃多樣性指數(shù)總體上升。

2002—2015年,土壤侵蝕面積由44 978.76 hm2減少為40 522.23 hm2,微度侵蝕與中度侵蝕一直處于增長(zhǎng)狀態(tài),增長(zhǎng)面積分別為4 456.53 hm2和1 240.20 hm2,輕度侵蝕一直在減少,減少面積為6 384.69 hm2,強(qiáng)烈侵蝕、極強(qiáng)烈侵蝕及劇烈侵蝕均先增加后減少。

- 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué)的其它文章

- 基于DEA模型的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯效率分析

——以浙江省德清縣50家農(nóng)產(chǎn)品龍頭企業(yè)為例 - 吉林省土地流轉(zhuǎn)農(nóng)戶生計(jì)變化現(xiàn)狀及滿意度分析

- 農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼對(duì)農(nóng)戶農(nóng)地轉(zhuǎn)入行為的影響

——以新疆奇臺(tái)縣為例 - 1種基于收入保障保險(xiǎn)的果蔬三級(jí)供應(yīng)鏈利潤(rùn)優(yōu)化分析

- 功能農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平指標(biāo)體系構(gòu)建及評(píng)價(jià)方法

- 食品安全視角下農(nóng)戶大米消費(fèi)來源選擇