不同放療方式對老年子宮內膜癌病人睡眠質量的影響

子宮內膜癌是全球常見婦科惡性腫瘤之一,隨著診療技術的進步,大部分子宮內膜癌病人預后良好,術后存活率較高。婦科癌癥病人中睡眠障礙發生率約為55%[1],對睡眠質量影響的因素較多[2]。因此子宮內膜癌病人睡眠障礙問題應引起重視。本研究通過比較近距離放療和體外放療2種方式對子宮內膜癌病人睡眠質量的影響,為臨床上改善子宮內膜癌病人的睡眠質量提供參考。

1 資料與方法

1.1 研究對象 以2015年6月至2017年6月在我院確診并住院治療的61例老年(≥60歲)子宮內膜癌病人為研究對象,其中1例病人放棄治療,2例病人失訪,最終納入研究對象共58例。納入標準:(1)符合子宮內膜癌診斷標準;(2)病人年齡≥60歲,卡氏(KPS)評分≥70分;(3)估計病人生存時間超過6個月;(4)術后需進行放射治療;(5)所有研究對象均知情同意。排除標準:(1)復發性子宮內膜癌;(2)惡性腫瘤確診前即長期患有睡眠障礙;(3)使用改善睡眠的藥物;(4)合并其他部位腫瘤或其他內外科疾病;(5)有放療或化療禁忌證;(6)術前接受過化療、放療或激素治療者。58例病人年齡60~77歲,平均(68.73±10.65)歲。按照放療方法不同將研究對象分為2組,分別為近距離放療組(n=26)和體外放療組(n=32)。2組病人在年齡、學歷、疾病嚴重程度、家庭收入等方面差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 治療與護理方法

1.2.1 治療方法:所有病人均行子宮切除術,雙側輸卵管、卵巢切除術以及淋巴結清掃術。術后進行病理學檢驗,并根據病理診斷結果對病人進行正確的分期、分級[3]。對于宮頸肌層浸潤深度<50%且腫瘤分級為1~2級的病人,在充分考慮病人年齡、淋巴結轉移情況、腫瘤大小等多種因素的基礎上,給陰道輔助近距離放射治療。對于腫瘤分級為1級或2級,且子宮肌層浸潤深度≥50%或腫瘤分級為3級且子宮肌層浸潤深度<50%的病人給予經陰道輔助近距離放射治療。腫瘤分級為3級且子宮肌層浸潤深度≥50%,或浸潤宮頸間質的病人給予體外放射治療。近距離放療法共分5次進行放射治療,照射劑量為5.5 Gy/次。對于體外放療組給予18兆伏光子束的三維適形放療,盆腔外照射劑量為1.8~2 Gy/次,總劑量為45~50.4 Gy。

1.2.2 護理方法:圍手術期給予2組病人相同的護理方法。(1)對病人進行健康教育,用通俗易懂的方法向病人講解疾病的相關知識與注意事項,盡可能降低病人的心理負擔。(2)完善常規檢查,遵醫囑指導病人做好術前相關檢查,檢查內容主要有X線檢查、生化檢查、免疫學檢查、凝血功能檢查, 心電圖檢查以及盆腔B超檢查、陰道分泌物檢查等。(3)做好術前準備,如按照腹部手術的要求做好備皮、腸道準備、陰道準備、尿道準備等工作;指導病人保證足夠的睡眠,必要時可給予鎮靜劑等。(4)加強術后護理,主要有密切監測病人的生命體征;加強基礎護理,如做好體位、飲食指導等;加強消毒隔離預防院內感染;積極預防和控制術后并發癥等。

1.3 睡眠質量評估 使用匹茲堡睡眠質量量表(Pittsburgh Sleep Quality Index,PSQI)評估子宮內膜癌病人的睡眠質量,該量表是評估癌癥病人睡眠質量的較理想的工具,在國內外被廣泛采用[4]。該量表共由19個條目組成。總分為各條目之和,總分>5分表示睡眠質量較差。在整個研究過程中用PSQI量表分別在4個時間點對病人進行睡眠質量測量。第1次評估時間為術前2 d左右;第2次評估時間為放療后1個月左右;第3次、第4次測量時間分別為放療后3個月和放療后6個月左右。

2 結果

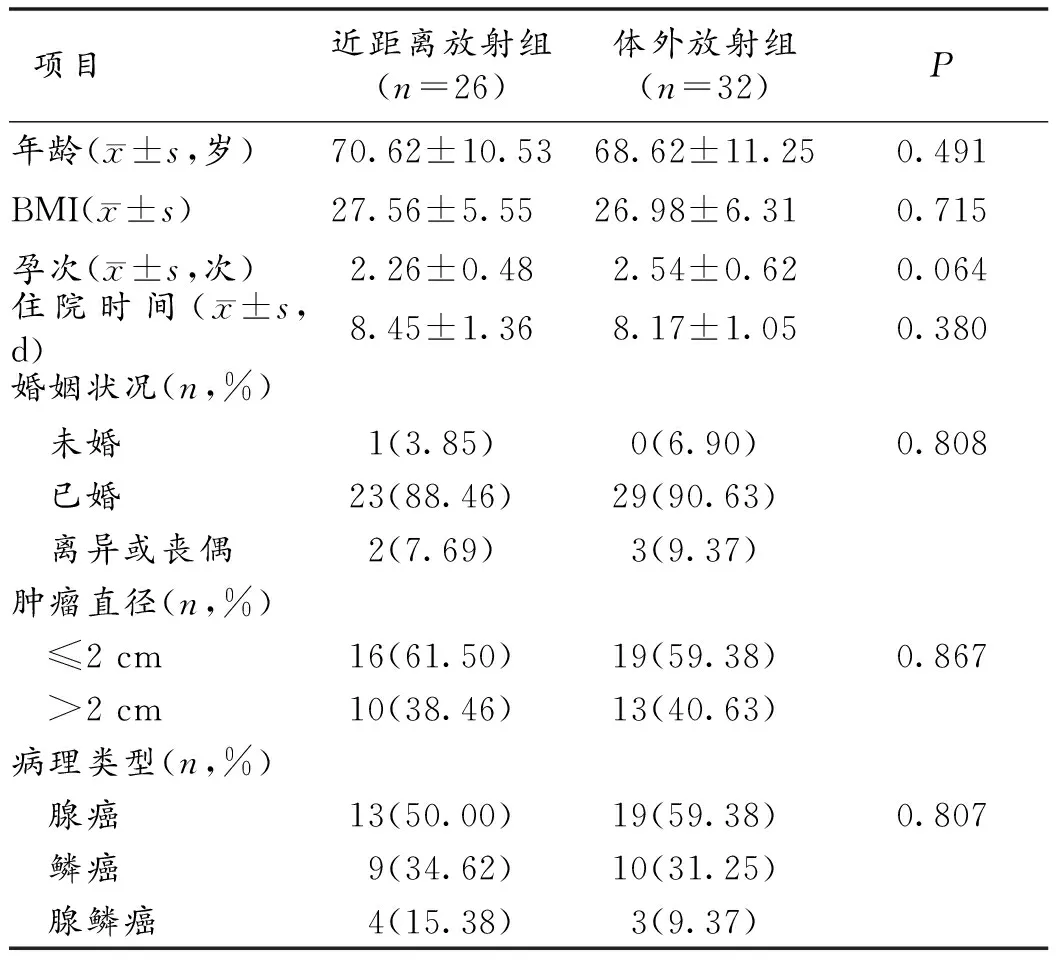

2.1 2組病人臨床特征和病理特征比較 2組病人在年齡、體質量指數(BMI)、孕次、住院時間、婚姻狀況、腫瘤直徑、病理類型等方面差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 2組病人臨床病理特征比較

2.2 2組不同時間點PSQI評分比較 在放射治療前2組病人PSQI評分差異無統計學意義(P>0.05),而在治療后1個月、3個月、6個月,近距離放射組PSQI評分均低于體外放射組(P<0.05),且隨著時間推移PSQI評分有逐漸下降的趨勢。見表2。

表2 2組不同時間點PSQI評分比較分)

注:與治療前比較,**P<0.01;與治療1個月比較,△△P<0.01;與治療3個月比較,#P<0.05;與體外放射組比較,▲P<0.05

3 討論

手術治療是目前婦科惡性腫瘤的主要治療方法,而術前心理壓力、手術過程、術后疼痛以及藥物不良反應等因素均可影響病人睡眠質量。此外,腫瘤病人體內通常會釋放出大量的細胞因子,如腫瘤壞死因子、兒茶酚胺等,這些細胞因子可能導致病人交感神經興奮和敏感度更高,從而導致病人睡眠障礙[5]。

本研究發現,2組子宮內膜癌病人術前睡眠質量差異無統計學意義。但是,與治療前相比,2組病人在治療后睡眠質量均有提高,之后隨著時間推移,睡眠質量不斷改善,主要表現為治療后3個月和6個月病人的PSQI評分明顯低于治療后1個月,分析原因可能為:術后1個月內由于疾病、手術、麻醉等各種因素導致的作息節律變化、疲勞等癥狀仍然存在,可能會影響病人的睡眠質量[6]。腫瘤病人手術和藥物治療過程中可能會在短期內產生一系列不良反應,如放療對腫瘤組織附近的正常組織和器官可能會造成不同程度的損傷,這種損傷隨著時間的推移可能逐漸修復,從而不斷改善睡眠質量[7-8]。

本次研究還發現,與體外放療組相比,近距離放射治療組病人PSQI評分在1個月左右即有所改善,但是效果并不能明顯提升,治療3個月,改善效果較顯著,到6個月時2組間PSQI評分均值差異又進一步縮小,表明體外放射治療對睡眠質量的影響雖然是暫時的,但是至少會存在3~6個月或以上,這與其他研究結果相似[9]。與近距離放療相比,體外放療對睡眠質量的影響可能更大,這可能與體外放療引起的其他鄰近組織不良反應更大有關,體外照射無論如何實施,射線束必須穿過正常組織才能到達腫瘤細胞區域,因此,除了腫瘤組織以外,鄰近的正常組織不可避免地會吸收一定劑量的射線,且與腫瘤組織射線的照射劑量并無明顯差異。體外放射對周圍器官,特別是泌尿系統的損傷更大,這些因素均可能是影響體外放療病人睡眠質量的重要原因。

綜上所述,近距離放射治療法可能對子宮內膜癌病人睡眠質量有更顯著的改善作用,術后選擇合適的放療方式時應將病人的睡眠狀況作為參考因素之一,同時在臨床治療過程中對于接受體外放療的病人應制定有針對性的干預措施,如加強心理干預等,以避免病人術后睡眠障礙的發生,充分提高病人的術后生命質量。