微創手術治療43例高血壓腦出血患者的臨床研究

鄭州市第七人民醫院 鄭州市心血管病醫院(450016)張興祥 馬玉德

鄭州大學附屬鄭州中心醫院(450007)婁永利

高血壓腦出血以往臨床上多采用傳統開顱血腫清除術治療,但也有創傷大、術后恢復慢等弊端[1]。而微創血腫清除術能有效克服這一弊端,創傷小,美觀度高,且并發癥少,術后恢復快,特別對于少量出血者效果更佳。但臨床上針對微創血腫清除術治療效果及安全性仍存在較大爭議。本研究為深入探討微創手術的應用價值,回顧分析了2016年2月~2017年2月本院收治的86例高血壓腦出血患者的臨床資料,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 隨機抽取2016年2月~2017年2月本院收治的高血壓腦出血患者,共86例。所有患者均符合第四屆全國腦血管疾病學術會議制定的診斷標準[2]。患者及家屬均知情同意。按照治療方法的不同,將86例患者分為研究組與對照組,分別為43例。研究組男26例,女17例;年齡36~78歲,平均年齡(66.52±2.54)歲。對照組男28例,女15例;年齡38~74歲,平均年齡(66.87±2.28)歲。兩組一般資料對比,P>0.05,可對比。本研究經醫院倫理委員會批準后正式啟動。排除腦干出血、小腦出血、凝血功能障礙、出血散在及其他原因所致出血者。

1.2 方法 研究組實施微創血腫清除術,頭顱CT定位,選取血腫最大層面,以頭皮OM線為基準,明確穿刺點及部位。以粉碎穿刺針向血腫中心穿刺,以5mL注射器,對液態血腫部分進行抽吸。殘余的半固態部分和液態部分通過血腫粉碎器以生理鹽水加壓沖洗。待引流液顏色變清,將2~4萬U尿激酶、2mL生理鹽水注入,進行4h夾管,隨后開放引流。對照組實施傳統開顱血腫清除術,到達血腫腔后吸除積血,針對血腫穿破腦室者,盡量將腦室內積血吸除,并實施常規去骨瓣減壓治療。

1.3 觀察指標和評定標準 ①觀察兩組就診時、治療后1個月神經功能缺損量表(HNISS)評分變化,得分越高,情況越差;②療效評定標準:以治療后HNISS評分降低90%以上,為優;以降低46%~90%,病殘1~3度,為良;以降低18%~45%,為可;以未達到上述標準,為差。

1.4 統計學分析 使用SPSS19.0分析數據。以例數(n)表示計數資料,計數資料組間率(%)對比應用x2檢驗;計量資料均用(±s)表示,以t檢驗。P<0.05表示兩組資料對比有統計學差異。

2 結果

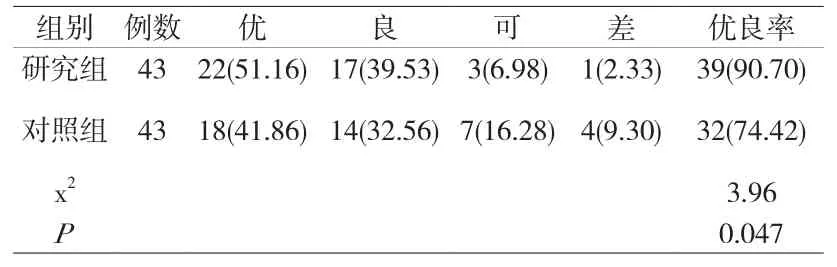

2.1 兩組臨床療效對比 研究組治療優良率高于對照組,結果有統計學意義(P<0.05)。見附表1。

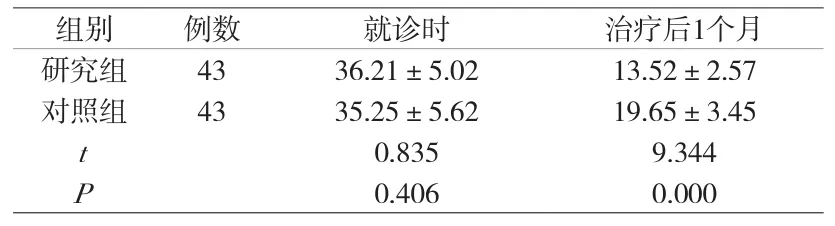

2.2 兩組治療前后HNISS評分對比 就診時,兩組HNISS評分對比,結果無統計學意義(P>0.05);治療后1個月,研究組HNISS評分明顯低于對照組,結果有統計學意義(P<0.05)。見附表2。

附表1 兩組臨床療效的對比[n(%)]

附表2 兩組患者治療前后HNlSS評分的對比(±s,分)

附表2 兩組患者治療前后HNlSS評分的對比(±s,分)

組別 例數 就診時 治療后1個月研究組 43 36.21±5.02 13.52±2.57對照組 43 35.25±5.62 19.65±3.45 t 0.835 9.344 P 0.406 0.000

3 討論

開顱手術往往需要實施全麻,會致使腦組織及水腫損傷程度加重,而且,受創傷大、麻醉、感染等因素的影響,其術后出現并發癥的風險也較高。而微創血腫清除術能在CT引導下準確定位,且局麻損傷小,尤其在對大腦功能區及深部血腫進行清除時,能促使手術操作復雜性降低,避免損傷腦組織。值得注意的是,在實施微創血腫清除術治療時,需要在術后定期采用CT等影像學進行復查,觀察血腫清除情況,針對未徹底清除的血腫,需及時在病灶內注入液化劑,再次清除,提升血腫清除率。本研究中,研究組治療優良率為90.70%,對照組則為74.42%(P<0.05)。治療后1個月,研究組HNISS評分明顯低于對照組(P<0.05)。提示在高血壓腦出血治療中,采用微創血腫清除術,能獲得較傳統開顱血腫清除術更為理想的效果,可改善神經功能缺損,增強療效。

總之,高血壓腦出血采用微創血腫清除術治療的效果理想,值得推廣應用。