探討過敏性鼻炎鼻息肉復發與炎性因子水平的關系

河南省南陽市第一人民醫院(473000)李增沛 馬寧

過敏性鼻炎鼻息肉是一種慢性炎癥過程,以組織間質水腫、張力增高及血管通透性增加為主要病理改變。鼻噴激素及鼻內窺鏡手術是目前治療該病的常用方法,可在一定程度上改善患者病情,但其術后復發率仍處于較高的水平,對患者生活質量造成嚴重的影響。本研究對我院56例過敏性鼻炎鼻息肉患者及34例行鼻中隔偏曲手術的患者行對照研究,探討過敏性鼻炎鼻息肉復發與炎性因子水平的關系。具示如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016年4月~2017年6月在我院就診的56例過敏性鼻炎鼻息肉患者為觀察組,且均未出現嚴重支氣管哮喘、變應性鼻炎等其他系統病變;并選取通氣無過敏性鼻炎、鼻息肉病史,且無明顯鼻黏膜病變的34例行鼻中隔偏曲手術的患者為對照組。對照組:男19例,女15例;年齡30~58歲,平均年齡(43.89±7.23)歲。觀察組:男32例,女24例;年齡30~60歲,平均年齡(43.94±7.29)歲。統計學分析,兩組一般資料差異無統計學意義(P>0.05),可對比。

1.2 方法 在鼻中隔偏曲手術中采集對照組患者鼻甲頭端距上緣約5mm黏膜組織,保留觀察組行鼻內窺鏡下鼻息肉切除術患者的息肉頭端組織,對黏膜組織及息肉組織均行生理鹽水沖洗,研磨制成組織勻漿,離心處理(3000r/min)15min后,取上清液。使用北京北方生物科技研究所提供的試劑盒經放射免疫法對黏膜/息肉組織的IL-4、IL-6、IL-8水平進行檢測。

1.3 評價指標 記錄兩組IL-4、IL-6、IL-8水平,并根據觀察組復發情況比較復發及未復發患者IL-4、IL-6、IL-8水平。

1.4 統計學方法 采用SPSS21.0軟件處理數據,計量資料采用“±s”表示,組間比較采用t檢驗;以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 炎癥因子水平 兩組IL-4水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);與對照組比較,觀察組IL-6、IL-8水平均較高,差異有統計學意義(P<0.05)。見附表1。

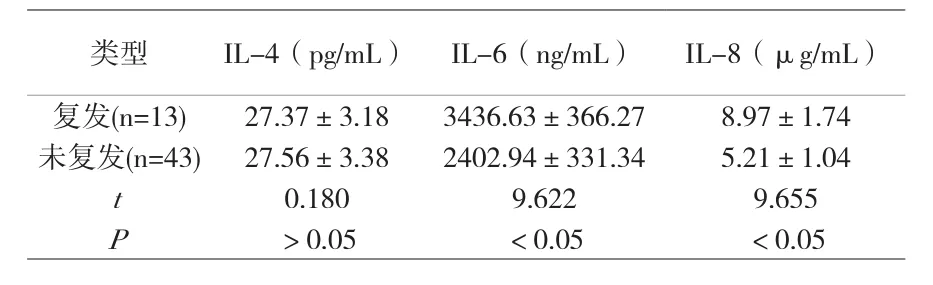

2.2 復發及未復發炎癥因子水平 經隨訪觀察組復發13例,未復發43例。復發及未復發患者IL-4水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);與未復發組比較,復發組IL-6、IL-8水平明顯較高,差異有統計學意義(P<0.05)。見附表2。

附表1 兩組炎癥因子水平對比(±s)

附表1 兩組炎癥因子水平對比(±s)

組別 IL-4(pg/mL)IL-6(ng/mL)IL-8(μg/mL)對照組(n=34) 26.64±3.48 1306.68±171.43 1.26±0.32觀察組(n=56) 27.63±3.58 2719.57±362.59 6.89±2.01 t 1.285 21.288 16.184 P>0.05 <0.05 <0.05

附表2 觀察組中復發及未復發患者炎癥因子水平對比(±s)

附表2 觀察組中復發及未復發患者炎癥因子水平對比(±s)

類型 IL-4(pg/mL) IL-6(ng/mL) IL-8(μg/mL)復發(n=13) 27.37±3.18 3436.63±366.27 8.97±1.74未復發(n=43) 27.56±3.38 2402.94±331.34 5.21±1.04 t 0.180 9.622 9.655 P>0.05 <0.05 <0.05

3 討論

作為繼發于過敏性鼻炎的臨床常見疾病,鼻息肉發生、發展過程中以炎性因子趨化、移行和凋亡調控為代表的變態反應造成微環境變化有著較為重要的作用。以往,多認為組胺、嗜酸性粒細胞趨化因子及白三烯B4等與鼻息肉的形成關系較為密切。而有關研究表明,在過敏性鼻炎鼻息肉形成和發展中以白細胞介素為代表的細胞因子中也有一定的作用[1]。本研究中,觀察組IL-6、IL-8水平明顯高于對照組,而復發患者IL-6、IL-8水平明顯高于未復發患者,證實在過敏性鼻炎鼻息肉患者的鼻息肉組織中有大量IL-6、IL-8因子聚集,且其水平越高復發的風險性越高。此外,在鼻息肉復發過程中IL-8水平升高也有著至關重要的作用。有關研究表明,局部激素與大環內酯類抗生素聯合治療,可調節黏膜組織IL-6、IL-8水平,減少過敏性鼻炎鼻息肉發生[2]。但本研究未針對這一結論進行研究,需日后擴大樣本進行深入研究。

綜上所述,過敏性鼻炎鼻息肉發生及發展中IL-6、IL-8水平發揮了較為重要的作用,且其水平越高復發的風險性越高。