促凝血藥物聯(lián)合腦保護(hù)劑治療急性腦梗死的臨床療效觀察

河南省靈寶市第三人民醫(yī)院(472500)郭霞霞 許雪琴

本研究為探討急性腦梗死患者采用不同用藥方案的臨床療效,分別給予不同患者巴曲酶和依達(dá)拉奉、巴曲酶治療,比較患者的治療效果差異,以確定適合用于臨床治療的用藥方案。

1 資料與方法

1.1 一般資料 按照患者入院順序,將2016年2月~2017年3月收治的70例急性腦梗死患者分為甲乙兩組,每組各35例。甲組中男性22例,女性13例,年齡55~76(67.3±3.8)歲,發(fā)病時間5~68h,平均(38.6±6.4)h;乙組中男性20例,女性15例,年齡57~78(67.7±3.6)歲,發(fā)病時間6~69h,平均(38.9±6.2)h。兩組患者的臨床資料對比差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),有可比性。

1.2 治療方法 兩組均采用降壓、抗凝、吸氧、溶栓和抗血小板集聚等常規(guī)性治療,甲組采用巴曲酶(國藥準(zhǔn)字H20031074,北京托畢西藥業(yè)有限公司)治療,首日采用10BU巴曲酶溶于250ml生理鹽水靜脈滴注,第3、5、7天采用5BU巴曲酶溶于150ml生理鹽水后,進(jìn)行靜脈滴注治療。乙組采用依達(dá)拉奉(南京先聲東元制藥有限公司,國藥準(zhǔn)字H20050280)結(jié)合巴曲酶治療,將30mg依達(dá)拉奉注射液溶于250ml生理鹽水中進(jìn)行靜脈滴注,30mg/次,2次/d,巴曲酶的用法及用量同甲組,兩組均持續(xù)治療2周。

1.3 觀察指標(biāo)及療效判定 觀察并記錄兩組患者治療前后的神經(jīng)功能缺損(NIHSS)狀況、治療總有效率及不良反應(yīng)發(fā)生率。療效評定標(biāo)準(zhǔn):①無效:患者的臨床癥狀無任何改善,NIHSS評分減少<20%或死亡;②有效:患者的臨床癥狀有所緩解,NIHSS評分減少20%~50%;③顯效:患者的臨床癥狀明顯好轉(zhuǎn),NIHSS評分減少51%~90%;④治愈:患者的臨床癥狀完全消失,NIHSS評分減少>50%。

1.4 統(tǒng)計學(xué)處理 采用SPSS22.0分析數(shù)據(jù),計數(shù)與計量數(shù)據(jù)分別用(n,%)和(±s)表示,x2和t檢驗(yàn),P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

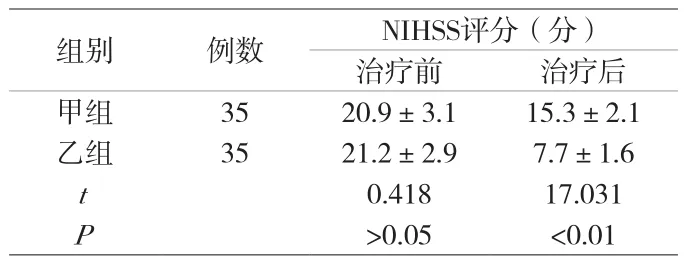

2.1 兩組患者治療前后的NIHSS評分比較 兩組治療前的NIHSS評分對比無顯著差異,乙組治療后的NIHSS評分明顯低于甲組(P<0.05),如附表。

2.2 兩組患者的治療總有效率對比 乙組的治療總有效率97.1%(34/35)明顯高于甲組82.9%(29/35),組間對比差異顯著,有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。

2.3 兩組患者的不良反應(yīng)發(fā)生率對比 甲組中肝功能輕度異常、局部皮疹和牙齦出血各1例,不良反應(yīng)發(fā)生率為8.6%,乙組中牙齦出血、局部皮疹各1例,不良反應(yīng)發(fā)生率為5.7%,兩組的不良反應(yīng)發(fā)生率對比差異不明顯,無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。

3 討論

附表 兩組患者治療前后的NIHSS評分對比(n,±s)

附表 兩組患者治療前后的NIHSS評分對比(n,±s)

組別 例數(shù) NIHSS評分(分)治療前 治療后甲組 35 20.9±3.1 15.3±2.1乙組 35 21.2±2.9 7.7±1.6 t 0.418 17.031 P>0.05 <0.01

腦梗死在臨床上屬于常見性神經(jīng)內(nèi)科疾病,作為患病率較高的缺血性腦血管急癥,急性腦梗死發(fā)作后會導(dǎo)致患者的腦部組織出現(xiàn)缺氧缺血狀況,進(jìn)而引發(fā)局部性腦組織缺血性壞死[1]。依達(dá)拉奉是一種腦保護(hù)劑(自由基清除劑),能有效清除腦內(nèi)的羥自由基,促使前列環(huán)素生成,抑制炎性介質(zhì)白三烯的生成,縮小腦部缺血半暗帶面積,避免患者的神經(jīng)元組織出現(xiàn)壞死,損害患者的腦神經(jīng)功能[2]。巴曲酶作為促凝血藥物,其中的去纖維酶能誘導(dǎo)內(nèi)皮細(xì)胞釋放纖維蛋白溶解酶原激活劑,使其發(fā)揮溶栓作用,并且降解血漿中的纖維蛋白原,達(dá)到溶栓的目的,降低血管內(nèi)阻力,有抗血紅細(xì)胞凝聚的效果,能改善血管通透性,促進(jìn)患者腦部血氧循環(huán),減輕腦部缺血、缺氧狀況,改善腦神經(jīng)功能。此次研究通過給予急性腦梗死患者不同的藥物治療,結(jié)果顯示乙組治療后的NIHSS評分明顯低于甲組,治療總有效率則明顯高于甲組,且兩組的不良反應(yīng)對比無明顯差異,表明采用依達(dá)拉奉與巴曲酶聯(lián)合治療,不僅能減輕患者的腦神經(jīng)功能缺損程度,還無明顯的不良反應(yīng)。

綜上所述,采用依達(dá)拉奉結(jié)合巴曲酶治療急性腦梗死,既可以增強(qiáng)患者的腦神經(jīng)功能,又安全有效,適合用于臨床治療。