文字學在對外漢語教學中的應用分析

孫濤 廣西師范學院 廣西南寧 530299

隨著近年來漢語在世界范圍內的流行,我國的對外漢語教育水平獲得了空前的迅速提高,對外漢語教育工作者們正在努力尋求提高漢字教學效果的新途徑、新方法,有學者依據漢字本身和第二語言學習者雙方面的特點提出漢字教學的方法和原則;也有學者對漢字的造字理據進行分析,同時借助漢字構成理據中所蘊含的文化信息來激發學習者的興趣……在眾多學者的共同努力下,對外漢字教學的研究正在日趨深入并逐步成熟。

1.“六書”在對外漢語教學中的應用

1.1 象形字

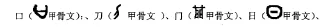

許慎說“畫成其物,隨體詰拙,日’‘月’是也;”,“日”字就像天空中的

一輪紅日,而“月”字就是一輪新月在天空中高懸。其實在現今常用的漢字基本用字里,象形字通常是一些獨體字,如《漢字等級大綱》中象形字部分的甲級字:

就象形字的概念來看,象形在對外漢字教學中的應用是具有一定價值的,象形字最能體現漢字表意功能的特點。在多媒體教學已經普遍運用到課堂教學的今天,教師可以在課前制作出由圖形到漢字逐漸演變的過程,從而使學生能夠切實感受到漢字象形的特點,也能使他們學習漢字的積極性大大提高。

1.2 指事字

許慎說的視而可識,察而可見就很好地指出了指事字的特點,并以“上、

下”,二字為例來論證其觀點的準確性。再如“刀”屬于象形造字法,但是如果

要表示刀刃的意思,就不能再用“刀“字去表示了,于是便在“刀”的撇畫上一個精巧的點,變成“刃”這個點就是指事符,指代這里就是刀刃。由于大部分字都不需要用指事字的方式來表達,在“六書”中指事字的數量非常少。而在《漢語水平詞匯與等級大綱》的800個甲級字中,指事字僅20個,在教學時需要向學生做具體分析。

1.3 會意字

會意是“比類合宜,以見指為,武信是也。”意思就是兩個或兩個以上的獨體字組合在一起,表達一個新的字義。如“步”字,小篆字形是人的兩只腳一前一后,本意是步行,或者指腳跨出一步。“步”由左右各兩個腳址組合會意。這就是以形會意。會意字的例子不少,如“即、宿、無、伐、益、析、尖、雀”等字。會意字在一定意義上彌補了象形字和指事字的局限。在800個甲級漢字中,會意字共有193個。會意字是對外漢語教學中趣味漢字教學的常用字,一方面可以提高學生學習漢字的興趣,另一方面有助于中華文化的傳播。

1.4 形聲字

漢字經過發展,盡管形聲字在此過程中的表義作用已被削弱,但是我們還是能夠看出某些形聲字的形旁與形聲字字義之間的聯系。比如《漢字等級大綱》中的以呀為形旁的甲級形聲字:“操”、“抽”、“擦”、打”、“掉、“掛”、“換、“擠、接”、拉”、“排、拍“、“挺字的含義都與手的動作有關。《漢字等級大綱》中的以“口”字為形旁的乙級形聲字“吩”、“附”、“呼”、“哼”、吐”、哇”等字的含義都與嘴有關。

形聲字是現代常用字的主要部分。形聲字的音義理據也被常常運用于教學,即教師把形聲字分解成兩部分:形旁和聲旁,并通過“形旁”、“聲旁”與該字音義之間的關系,來提高學生們識記形聲字的效率。但是,在對外漢字教學中,對外漢語教師與外國留學生往往看重形旁在學習漢字中的作用,而忽視聲旁在學習漢字中的作用。因此,我們有必要重新審視“重形符,輕聲符”的傳統觀念,進一步認清聲符的重要意義,使聲符在漢字教學中發揮它本該產生的積極作用。

1.5 關于“轉注”和“假借”

從古至今,“六書”中,象形、指事、會意、形聲”四書為造字法是毋庸置疑的,但是“六書”中的“轉注”和“假借”的定性,至今還存在著較大的爭議。另外,假借由于其定義的特殊性,很容易與漢字的引申義相混淆。如果給學生教授“轉注”和“假借”二書,則容易造成對漢字構字規律的理解偏差與混亂,這樣不符合對外漢字教學的原則。因此,此二書在本文中不做過深入的探討。

2.對外漢語教學中的“新說文解字”

“新說文解字”是一種流俗文字學的字理闡釋方式,在漢字教學上對提高學習興趣、調節課堂氣氛、幫助識記漢字具有傳統文字學字理闡釋所不具備的作用。在對外漢語漢字教學中,在合理利用的同時,應該限制和規范“新說文解字”的使用。

2.1 “新說文解字”的特點

2.1.1 “拼形拼義”法

王寧先生在其講座中曾提出以會意法為基礎的“拼形拼義”法來解析漢字,在解析過程中,雜糅一些文字學、文化學、日常經驗背景,然后打通當時字形與當時字義的關系。例如將“城”說成“用泥‘土'堆積而‘成'的”,將“訟”說成“言之于公也”。

2.1.2 融理于字

“新說文解字”在解析漢字時,往往將一定的“理”融入其中,在識字教育的同時進行知識和道德教育。其代表人物安子介,“采生活、科技、歷史、人性觀點”對漢字包括簡化字字理進行闡釋,如將“液”解釋成“夜晚氣體遇冷形成水就是液體”就包含了一定的生活經驗。

識字本是非常枯燥的學習活動,在教學過程中融入一些常理、道理、哲理,無疑能夠提高學生的學習興趣,豐富漢字學習的內涵。

2.1.3 個別字的“自圓其說”

“新說文解字”不能根據某字的解析作系統的類推,同一部件在不同字里的意義解釋隨意性較大,這成為傳統文字學家批評“新說文解字”的一個重要方面。比如將“餓”解釋成“我要食就是餓”還可以接受,而將“峨”說成“比我還高的山”就很牽強了。

2.2 “新說文解字“在對外漢語教學中的應用分析

華東師范大學學者孫希在南京大學海外教育學院對部分歐美學生漢字學習情況進行調查,分析“俗文字”的教學方法在留學生中接受程度,調查發現,69%的留學生贊同俗文字方法,認為拆分部件、符合字義編成的小故事有助于記憶,同時,也有人質疑,有多少漢字可以用這種方法?有的認為故事加大了記憶量。30%左右的初學者認為解釋復雜化了,這可能與文字敘述(調查主要采用的是問卷形式)遠遠達不到課堂演示的效果有關。這給我們幾點啟示:

首先,我們可根據學生需要開設相應的漢字選修課,教學上重視,教法上靈活。

其次,教學中可運用俗文字方法,但要得當。正俗文字學解釋并不是互相對立的,俗文字方法可以借鑒正文字學易解釋易接受的內容。 對外漢語教師應該略通漢字學知識,并且能夠在課堂上演示。

3 對外漢語漢字教學的基本原則及方法

3.1 把握規律,循序漸進

教學初期漢字應按自身規律,由易到難、循序漸進地獨立教學。我們認為不宜采取隨文識字的教學,即漢語教學界熱烈討論的語(語音和口語)文(漢字)并進的教學模式。

3.2 字詞教學相結合

漢語作為第二語言教學中要特別強化作為形音義結合體的“字”的教學。很多學者都認為,真正體現現代漢語結構特點的單位是“字”,“詞”的概念并非漢語語言學的概念,而是從西方語言學中引進的。

3.3 表音表義,結合記字

在漢字教學中,教授漢字的知識十分重要。在識記漢字過程中,不能要求第二語言學習者完全憑死記,要盡可能利用漢字表意和表音功能,加深對漢字的理解和記憶。

3.4 掌握漢字結構規律

漢字教學中,應按照筆畫、部件、整字三個層次,從筆畫、筆順、部件、間架結構四方面進行。對第二語言學習者看來是雜亂線條符號的漢字,進行分類梳理。首先要對漢字字形進行解析,將漢字分為筆畫、部件、整字三個層次。在學習漢字部件的基礎上,還要進一步掌握部件的組合規律,即漢字的結構方式即獨體結構、左右結構、上下結構、包圍結構、特殊結構等。從筆畫、筆順、部件和結構方式四方面進行教學,使漢字教學有規律可循。

3.5 時常對比,重視書寫

對于形近字和同音字需要進行結構和字義的比較。形近字,像“人”與“入”,“土”與“士”,“上”與“止”等。有的是多一筆少一筆,有的是筆畫長一點短一點,或者其中某個部件稍有差別,特別是那些筆畫之間存在相連、相離、相交等不同的位置關系,這些常常被學習者忽略,寫成錯字。如“風”與“岡”,“復”與“夏”,“田”與“由”,“甲”與“申”等等。由于漢語中存在大量的一音多字的現象,對于同音字則需要通過形義的對比,避免寫出別字。

結語

漢字是中華民族幾千年來的文化沉積,它反映著古代社會物質文化生活的各個方面,文字學知識對于學習運用漢語、閱讀文章甚至日常交流都有著極其重要的作用,因此,在對外漢語教學中要增加文字學知識的運用,才能更好地開展對外漢語教學。在教學過程中,對外漢語教師要努力提高自身教學水平,遵循基本的教學原則及方法,充分結合現代多媒體技術,把握尺度,為中華文化的傳播發展做出貢獻。