基于CATIA的車輛相對于路邊石通過性的參數化分析

王志平,孫喜冬

(長城汽車股份有限公司技術中心,河北 保定 071000)

前言

隨著制造業的快速發展,車輛保有量逐年增加,社區及停車場的停車位也逐漸緊張,非機動車道停車位及人行道臨時停車位便應運而生,以減少擁堵,緩解停車壓力。

其中,非機動車道車位因無臺階且停放、取用方便而供不應求,其他車輛只能停靠人行道臨時車位,但此種車位通常位于落差較高的路邊石之上,如圖1所示,故車輛需具有較好的通過性參數才能方便的進入此類車位,本文提到的參數化模型就可以幫助駕車司機快速判斷所駕車輛能否無損的進入臨時車位。

圖1 位于路邊石上方的停車位

1 路邊石高度測量及統計

通過對哈弗技術中心周邊 4個路段路邊石進行抽樣測量,其中每個路段各隨機測量18處,統計可知:廠區內平均高度為161.1mm;廠區外平均高度分別為農研所路203.1mm,朝陽南大街186.4mm和南二環149.1mm,其中,農研所路路段最高,而南二環(保滄線)路段最低。

并且,下水口附近路邊石高度較高,而路口附近相對較低,若要車輛無損的駛上各路段人行道進入臨時停車位,則其前后懸高度、縱向通過角、最小離地間隙、軸下離地間隙等均需滿足特定要求。

2 路邊石通過性初步分析

由于路邊石呈階梯狀,故接近角、離去角不會對車輛的通過性產生影響。

影響較大的因素主要有前后懸高度、縱向通過角、最小離地間隙、軸下離地間隙等,故以下分別對車輛的這幾項參數進行初步判斷分析。

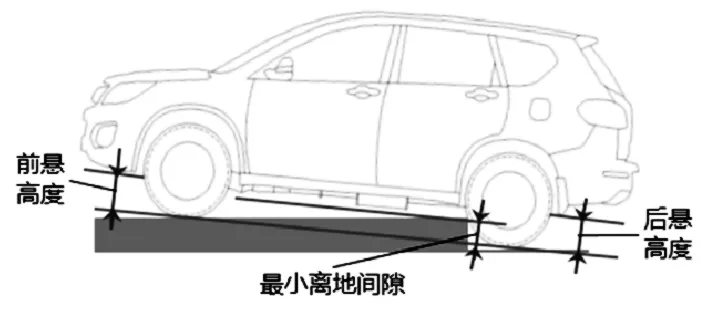

2.1 前、后懸高度

車輛若想無損的進入臨時車位,前、后懸高度為其重要影響因素,需要兩者中至少一項高度不低于各個路段的最高平均高度,根據前文統計結果(平均最高高度 203.1mm),其前懸或后懸的高度至少有一項不低于203.1mm。

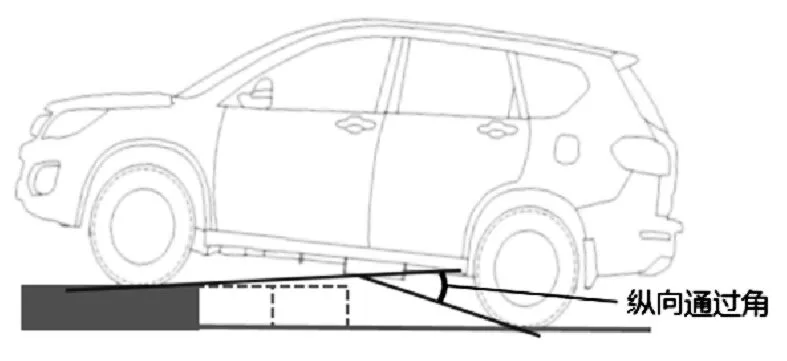

2.2 縱向通過角

在車輛駛上或駛離路邊石的過程中,其與車輛底盤的間隙為線性減小或增加的狀態,且其邊緣多為直角(90°),遠大于普通車輛的縱向通過角(通常為25°左右),如圖2所示,故在車輛軸間離地間隙滿足要求的前提下,縱向通過角對車輛的通過性將不會有影響。

圖2 車輛縱向通過角示意圖

2.3 最小離地間隙

因路邊石的階梯狀結構,在正向(或倒車)駛上路邊石的過程中,由于其與車輛底盤的間隙為線性減小,當后輪(或前輪)剛接觸其直角邊沿時,路邊石與底盤距離最近,如圖3所示,故可通過校核此狀態下的最小離地間隙大小,以判斷車輛是否滿足間隙要求。

圖3 車輛正向駛上路邊石狀態示意圖

2.4 軸下離地間隙

另外,車輛單側車輪位于路邊石上時與正向(或倒車)駛上路邊石類似,當路邊石接近另一側車輪內側時與底盤距離最近,而通常軸下離地間隙不低于最小離地間隙,故僅校核車輛最小離地間隙即可。

2.5 初步分析總結

通過分析可知,接近角、離去角、縱向通過角、軸下離地間隙等不會對車輛的通過性產生直接影響,判斷某輛車是否可以無損駛上路邊石進入臨時車位,只需要校核其前懸高度、后懸高度、最小離地間隙即可。

車輛的前、后懸高度及最小離地間隙等可通過官方宣傳資料獲得,但由于每輛車的軸距和輪胎型號各不相同,其通過路邊石所需的離地間隙也將有較大差異,故其最小離地間隙不一定能滿足駛上路邊石的要求。

若要判斷其最小離地間隙能否滿足通過要求,車輛正向(或倒車)駛上路邊石時,測量后輪(或前輪)內側剛與路邊石接觸時的路邊石外沿與虛擬地面(左右兩側前、后輪靜負荷半徑公切線所確定的平面)之間的距離即可,現利用CATIA軟件制作此狀態下的簡易參數化模型,僅需簡便的操作即可快速得知某輛車能夠無損通過路邊石所需的最小離地間隙數值。

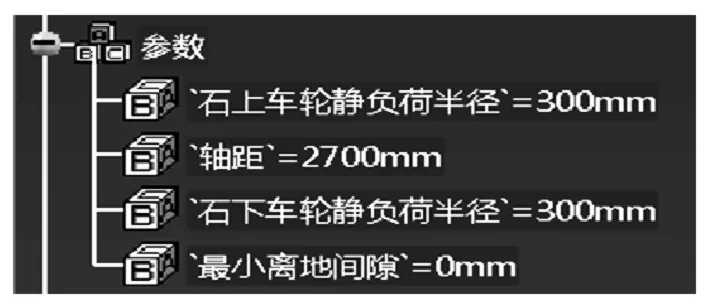

3 CATIA中相關參數化測量模型繪制

首先,打開 CATIA軟件,進入“創成式外形設計”(Generative Shape Design)模塊,點擊“公式”按鈕,彈出“公式”對話框,新建4個長度類型參數,分別命名為“石上車輪靜負荷半徑”“軸距”“石下車輪靜負荷半徑”“最小離地間隙”,并分別賦值 300mm、2700mm、300mm以及0mm,點擊“確定”后可看到左側產品樹中出現剛創建的參數,如圖4所示。

圖4 產品樹中新建參數

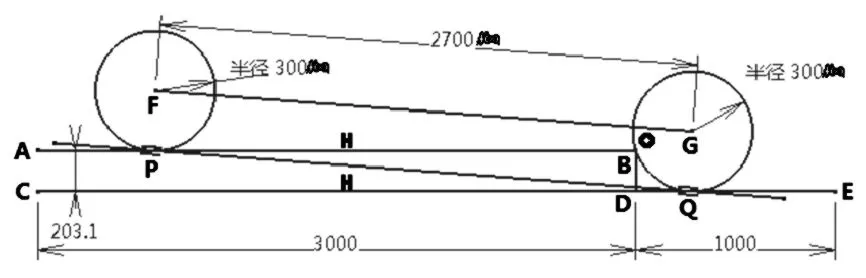

其次,以yz平面為基準面,進入“草圖”,繪制如圖5所示圖形,然后對圖形進行尺寸及幾何約束,石上車輪靜負荷半徑圓F與石下車輪靜負荷半徑圓G均為300mm,軸距FG長度為 2700mm,路邊石臺階 AB與 CD長度均為3000mm,臺階高為203.1mm,地面DE長度為1000mm,其中圓F與AB相切,圓G與DE相切,圓G與B點相合,且虛擬地面線PQ分別與圓F以及圓G相切于P、Q點。

圖5 添加約束后圖形

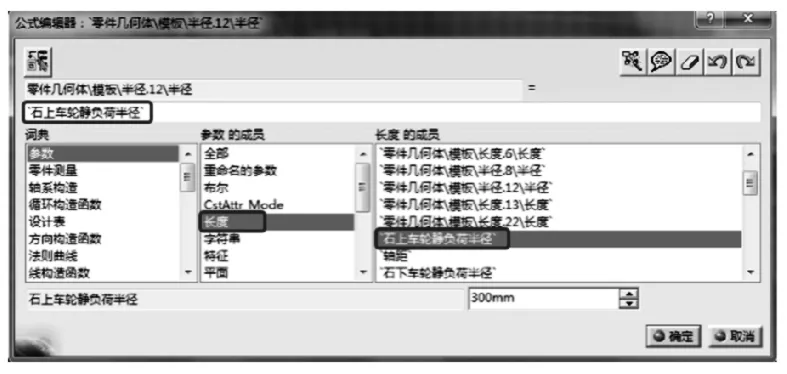

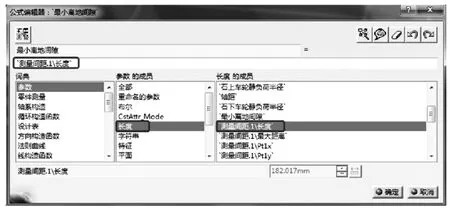

再次,將創建的參數與草圖進行參數化結合,雙擊圓 F的尺寸標注“半徑300”,彈出“約束定義”對話框,在半徑輸入框中右擊鼠標,選擇“編輯公式”選項,彈出“公式編輯器”對話框,找到“長度”項目下的“石上車輪靜負荷半徑”并雙擊,輸入框中將出現“`石上車輪靜負荷半徑`”字樣,如圖6所示,點擊“確定”關閉“公式編輯器”對話框,再點擊“確定”關閉“約束定義”對話框,“半徑300”尺寸約束末尾出現f(x)標識表示參數化公式編輯成功,同理對圓G以及軸距FG進行參數化公式編輯,令其分別與‘石下車輪靜負荷半徑’‘軸距’進行參數化關聯,尺寸全部參數化編輯后,最終草圖如圖7所示。

圖6 公式編輯器對話框

圖7 參數化公式編輯后的草圖

圖8 為最小離地間隙添加公式

最后,完成各項參數化編輯之后的軟件界面如圖9所示,將參數化編輯完成后的CATIA文件進行重命名后保存備用。

4 標桿車通過性校核及模型驗證

為驗證此參數模型的可行性,現對某品牌車型進行校核分析,此車為中大型 SUV,其軸距為 2790mm,輪距為1585mm,前后輪胎型號均為 265/65 R17,最小離地間隙為215mm(滿載),根據國標《GB/T 2978-2014轎車輪胎規格、尺寸、氣壓與負荷》,可知其輪胎靜負荷半徑為350mm。

圖9 完成參數化編輯后的模型界面

根據之前的分析結論,僅需分析前懸高度、后懸高度以及最小離地間隙等是否滿足此種軸距和輪胎型號下的通過性即可。

4.1 前、后懸高度校核

經測量,此標桿車前懸高度約為266mm,后懸高度約為221mm,均高于之前統計的路邊石最高平均高度203.1mm,故前、后懸高度均滿足要求,即正向或倒車駛向路邊石均可滿足不碰撞前懸和后懸的要求。

4.2 最小離地間隙校核

打開之前完成的參數化模型,雙擊“參數”中的“石上車輪靜負荷半徑”“軸距”和“石下車輪靜負荷半徑”,將其分別改為“350mm”“2790mm”“350mm”,然后在“測量”中的“測量間距.1”上右擊鼠標,單擊彈出菜單中的“本地更新”,最后,參數中的“最小離地間隙”值即為此標桿車通過路邊石所需的最小離地間隙值180.364mm,如圖10所示,小于車輛的實際最小離地間隙215mm,故滿足通過性要求。

圖10 參數修改及最終測量結果

4.3 標桿車通過性分析總結

通過計算分析,可知此款車型前、后懸高度均高于路邊石高度,且實車最小離地間隙大于通過路邊石所需的最小離地間隙,故其能夠滿足各類路邊石的通過性要求。

5 結論

本文中介紹的基于 CATIA的簡易模型僅利用簡單的車型參數(軸距和車輪型號)就能夠快速判斷車輛是否可以順利并且無損的通過各類路邊石,為駕車司機尋找臨時停車位提供便利。

并且,此簡易CATIA模型可為底盤開發人員規劃新品車型的通過性幾何參數時提供參考,以增強車輛的復雜路況通過性,也可一定程度上提高車型的競爭力。