鼓浪嶼鋼琴文化成因及其地域典型性分析

褚昕陽

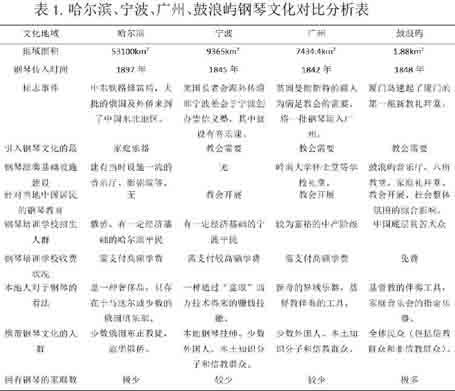

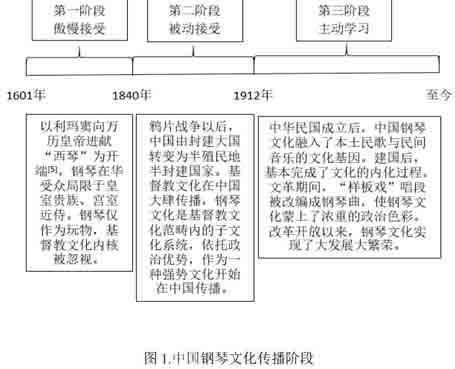

摘 要:本文從文化地理學出發(fā),引入文化史層的概念,通過對鼓浪嶼鋼琴文化形成原因的分析,認為鼓浪嶼鋼琴文化產(chǎn)生于中國人對鋼琴文化的被動接受階段,在產(chǎn)生初期就是一種文化侵略的產(chǎn)物,經(jīng)過一段時間的發(fā)展才逐漸內(nèi)化成為鼓浪嶼本土文化的有機組成部分。同時,筆者選取哈爾濱、寧波、廣州三個較為典型的鋼琴文化區(qū)與鼓浪嶼鋼琴文化進行對比分析,認為鼓浪嶼之所以被稱為"鋼琴之島",取決于鼓浪嶼典型的文化地域性,鼓浪嶼的鋼琴文化的諸優(yōu)勢與其他地區(qū)的固有劣勢造就了地位突出的鼓浪嶼鋼琴文化。

關鍵詞:鋼琴文化;鼓浪嶼;地域典型性;文化地理學

引言

鋼琴藝術作為一種產(chǎn)生于以鋼琴為伴奏樂器的獨特的藝術表現(xiàn)形式,其產(chǎn)生與發(fā)展受到歷史進程與地理環(huán)境等多種因素的制約。作為一種外來文化,鋼琴文化在中國經(jīng)歷了不同于世界其他地方的發(fā)展歷程。在中國近代形成的鋼琴文化區(qū)中,又以鼓浪嶼鋼琴文化最為典型。在發(fā)展歷程上,它遵循中國鋼琴文化的總體發(fā)展規(guī)律。但是出于其自身的特殊性,鼓浪嶼的鋼琴文化又體現(xiàn)了地域文化的特性。

1鋼琴文化概述

1.1概念

在對鋼琴文化的定義上,魏廷格認為中國鋼琴文化,涵蓋了中國鋼琴家對世界經(jīng)典鋼琴曲的演奏、中國鋼琴曲的創(chuàng)作和演奏、鋼琴的專業(yè)與業(yè)余教學以及具有中國特色的鋼琴文化理論等等方面[1]。它既包含了對鋼琴這種樂器的演奏,又包含了樂曲創(chuàng)作、樂理研究和樂器教學等方面。王詠、陳金輝從文化就是“由文所化”的概念入手,把鋼琴文化定義為“鋼琴”這個特殊文本所“化”的現(xiàn)象[2]。“化”即教化,強調(diào)的是一種動態(tài)的過程。駱媛媛將鋼琴文化定義為人們在鋼琴音樂活動過程中創(chuàng)造的精神文明和精神財富[3]。強調(diào)了鋼琴文化的非物質(zhì)性。

筆者認為,鋼琴文化是基督教文化在器樂層面的反應,它囊括了對鋼琴的器樂演奏、樂器創(chuàng)作、樂理研究和音樂教學等諸多方面。近代以來,鋼琴文化在我國的引入與傳播實則發(fā)軔于西方基督教世界對于中國的殖民侵略活動。

1.2鋼琴文化在中國的傳播過程

鋼琴文化在中國的傳播經(jīng)歷了一種關系的對調(diào),但這種關系在很長的時間內(nèi)都不是對等的,直至建國,這種文化的不對等傳播現(xiàn)象才得到徹底改觀。帶有鮮明中國風韻的鋼琴文化與時代背景、政治環(huán)境及傳統(tǒng)文化等都密切相關[4]。

2鼓浪嶼鋼琴文化成因及表現(xiàn)

鼓浪嶼鋼琴文化誕生于被迫接受階段。其成因受到地理環(huán)境、歷史進程與當?shù)匚幕睦淼纫蛩氐木C合影響。與此同時,該地鋼琴文化具體表現(xiàn)為鋼琴保有量高、教育普及率高、鋼琴音樂節(jié)開辦水準高、鋼琴博物館建立獨特性強。

2.1鼓浪嶼鋼琴文化的成因

2.1.1地理環(huán)境因素

鼓浪嶼是一座位于福建省廈門市思明區(qū)占地僅1.88km2的小島,東北方向與廈門島毗鄰。受到優(yōu)越的地理區(qū)位環(huán)境的影響,為鼓浪嶼鋼琴文化的形成創(chuàng)造了得天獨厚的條件。

鼓浪嶼歷史上與泉州同隸屬于同安縣,位于九龍江入海口,受到外向型經(jīng)濟影響大。宋元之際,泉州的社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著的變遷,海外貿(mào)易高度發(fā)達,被譽為“東方第一大港” [6]。明代以后官方海上貿(mào)易式微,以經(jīng)營各種日常生活用品的私人海外貿(mào)易成為了泉州地區(qū)的新興貿(mào)易途徑[7]。發(fā)達的海運貿(mào)易為鼓浪嶼在歷史上有機會較多的接觸到外界文化。

2.1.2歷史進程影響

近代以來,資本主義全球化成為歷史發(fā)展的必然趨勢。資本主義通過在全球范圍內(nèi)的擴張,對落后地區(qū)進行征服,把全球統(tǒng)一為單一的資本主義世界市場[8]。1840年《南京條約》的簽訂令鼓浪嶼作為通商口岸廈門的一部分,正式歸入大英帝國的勢力版圖。英國人的進駐促進了基督教文化的傳播與發(fā)展,鋼琴文化作為基督教文化的衍生品,匯入鼓浪嶼地域文化范疇。1903年,在帝國主義列強的脅迫下,鼓浪嶼被辟為“公共租界”[9],為列強的相繼入島提供了制度保證。

1905年科舉制度的廢除為“新學”教育的創(chuàng)辦打破的壁壘。新學教育單就成本而言遠大于舊式教育,只有那些具備足夠經(jīng)濟承受能力和閑暇時間的地主和紳士家庭才能承擔的起[10]。與之形成鮮明對比的要數(shù)教會學校的新學教育,教會學校為培養(yǎng)一批優(yōu)秀的西方殖民事業(yè)的代理人,對來校學生免膳食費、免住宿費,還提供各種津貼,中國底層貧苦大眾成為其受眾主流[11]。從類型來說,有培養(yǎng)專職教士的“圣道學校”和“福音學院”,有培養(yǎng)師資的中等師范學校,有各類中小學和簡易的幼兒班,還有專收婚后家庭婦女的“婦學”[12]。教會學堂里設有音樂教育,伴奏以鋼琴為主。鼓浪嶼面積有限,人口稀少,這樣同時波及男女老幼的免費教會學堂為鋼琴文化的快速傳播提供了可能。

基督教的傳播和教堂的大量興建加速了鋼琴文化在島上的普及。鼓浪嶼島上的教堂與教會主要包括福音堂、三一堂、小群教會和真耶穌教會等,鋼琴作為基督教活動中的重要伴奏樂器,受到廣泛的關注。以鼓浪嶼的音樂人才為例,李嘉祿、許斐平、殷承宗等均出自島上基督教家庭[13]。鋼琴音樂的彈奏多帶有基督教圣樂的色彩,故而基督教的傳播對于鋼琴文化的普及具有極大的推動作用。

2.1.3文化心理塑造

美國學者O.S.惠特爾西于1929年提出 “相繼占用”概念,認為地理學不應是研究人類對環(huán)境的適應,而應研究一個地區(qū)內(nèi)人類社會占用的歷史演變過程。謝覺民據(jù)此提出“文化史層說”,并認為一定歷史時期的文化景觀就像一定地質(zhì)歷史時期的地層,展示著一定時代的文化圖景,文化史的變遷就表現(xiàn)為文化景觀的相繼替代[14]。鼓浪嶼擁有豐富的文化資源,涉及地方歷史、傳統(tǒng)、禮儀、藝術、音樂等問題,這些元素的綜合作用增強了當?shù)鼐用竦牡赜驓w屬感和參與感[15]。

依據(jù)文化史層理論,在鼓浪嶼最早出現(xiàn)的文化層應為漢晉、唐宋之際由中原傳入閩南地區(qū)的南音。南音作為一種獨具特色的藝術表現(xiàn)形式,跟隨著泉州人到達了南洋各地[16]。緊接著,出現(xiàn)了媽祖崇拜的文化層。媽祖崇拜始于北宋時期的福建莆田地區(qū),不久便傳入廈門及周邊沿海地區(qū)。隨后,南宋的朱熹曾出任同安“縣簿”,其到來為儒家層在鼓浪嶼的鋪設奠定了堅實的基礎。近代弘一法師的 “閉關靜修”與林語堂等知名作家的長期旅居,為鼓浪嶼的文化層帶來了多姿多彩的文化特質(zhì)。多種文化浸染使得鼓浪嶼的居民面對外來的文化的排斥力較弱,為鋼琴文化在島上的普及提供了潛在保證。

3鼓浪嶼鋼琴文化與中國鋼琴文化重點城市的比較分析

景觀學派創(chuàng)始人索爾將景觀看作一種客觀的地點事實[17],并認為非物質(zhì)的文化要素更能體現(xiàn)或反映一個地區(qū)文化的本質(zhì)和文化區(qū)之間的差別。哈爾濱、寧波、廣州、鼓浪嶼均為中國近代鋼琴文化區(qū),其共性在于:(1)它們的鋼琴文化都產(chǎn)生于19世紀中后期,是近代以來西方殖民侵略的產(chǎn)物;(2)鋼琴文化大多發(fā)軔于由西方人創(chuàng)辦的以傳播基督教為目的教會學校,客觀上傳播了鋼琴文化。但鋼琴文化在這四座城市的發(fā)展模式也存在顯著的差異。

3.1鼓浪嶼鋼琴文化的比較優(yōu)勢

第一,鼓浪嶼的鋼琴教育受眾廣,成本低,普及度高。在鼓浪嶼教會學校教育是一種設計面廣的免費教育,鋼琴教育作為教會學校教育的一部分,在鼓浪嶼民眾中得到了較高的普及度,為鋼琴文化的存續(xù)奠定了深厚的群眾基礎。

第二,鼓浪嶼地域面積狹小,人口有限,便于文化的迅速推廣。鼓浪嶼地域面積僅1.88km2,大致相當于為1/28245個哈爾濱,1/4981個哈爾濱,1/3955個廣州的面積。在這樣一個“彈丸小島”上,鋼琴文化演奏的基礎設施卻是相當?shù)轿坏摹?987年2月,鼓浪嶼音樂廳建成并投入使用;截至1935年已建有八所可供鋼琴演奏的教堂。“ ”

“ ” “ ”

的設立更是成為了鋼琴文化教育的前沿陣地,進一步的推動了島上鋼琴文化的發(fā)展。

第三,鼓浪嶼具備多元的文化史層,接受新事物的能力強。鼓浪嶼在中國本土文化分區(qū)上,屬于臺灣海峽兩岸文化副區(qū)。在這一文化副區(qū)中,中外文化薈萃且長期共存,具備中國傳統(tǒng)文化基本特征的同時盛行商業(yè)文化。在文化史層上,鼓浪嶼在接觸鋼琴文化之前已兼具南音文化、媽祖文化、儒家文化、佛教文化四大文化史層,島上居民普遍沒有囿于某一思維定式內(nèi)的傳統(tǒng),舉辦較強的學習能力和創(chuàng)新意識,人民對于新事物的接受速度較快。

3.2其他地區(qū)鋼琴文化發(fā)展的局限性

與鼓浪嶼地區(qū)相比,哈爾濱城市服務于鋼琴演奏的基礎設施并不差,但哈爾濱的鋼琴教育在對象選取上的局限性就注定了哈爾濱的鋼琴文化不能在本土得到充分的發(fā)展。

寧波的鋼琴文化開始于崇信義塾的創(chuàng)辦,但其僅在寧波地區(qū)存續(xù)了20余年,常年在校學生不足40人,并不能對整個寧波地區(qū)的鋼琴文化帶來多大的影響。寧波的鋼琴文化實則偏重于對鋼琴制造技藝的研習,人們通過獲取鋼琴生產(chǎn)技藝和從事鋼琴銷售來獲取利潤,對于經(jīng)濟利益的關注要遠大于對鋼琴藝術本身的關注,客觀上導致當?shù)卦诮▏吧踔琳也怀鲆蛔駱拥囊魳窂d。

廣州的鋼琴文化起源最早,但是始終以民間私人零散辦學為主,教學質(zhì)量與基礎設施水平普遍不高。

此外,這三座城市鋼琴文化發(fā)展水平有限的很重要的一個原因是缺乏群眾基礎。要想學習鋼琴需要支付高昂的學費,這顯然不是一般的家庭能夠負擔的,廣大的貧困大眾并沒有接觸并認識鋼琴文化的條件,鋼琴文化發(fā)展條件受限。

4結(jié)語

鼓浪嶼依托其良好的區(qū)位優(yōu)勢、獨特的歷史地位和多元的文化史層,構(gòu)建了發(fā)達的鋼琴文化內(nèi)涵。該地鋼琴文化具有鋼琴保有量高、鋼琴教育普及率高、鋼琴音樂節(jié)開辦水準高、鋼琴博物館建立獨特性強等顯著表現(xiàn),具備很強的地域典型性。

在與哈爾濱、寧波、廣州這三座中國近代鋼琴文化典型區(qū)域的對比中,我們發(fā)現(xiàn),盡管各地在近代鋼琴文化的發(fā)展上都取得了許多成就,但鼓浪嶼憑借其鋼琴文化形成過程中低廉的教育成本、狹小的地域面積和多元的文化史層脫穎而出,在我國鋼琴文化的發(fā)展歷程中占據(jù)突出地位。

參考文獻:

[1]卞萌.中國鋼琴文化之形成與發(fā)展[M].華樂出版社,1996.

[2]王詠,陳金輝.論影響鼓浪嶼鋼琴文化形成的諸因素[J].湖北函授大學學報,2018,31(03):104-106.

[3]駱媛媛.新環(huán)境下中國鋼琴文化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)動態(tài)研究[J].音樂創(chuàng)作,2018(04):148-150.

[4]楊妙.何謂鋼琴音樂的“中國風格”——從文化的視角研究中國鋼琴音樂[J].黃河之聲,2018(01):45.

[5]楊秦生.對古鋼琴傳入中國的再探討[J].天水師范學院學報,2001(01):94-96.

[6]劉文波.宋元時期泉州社會經(jīng)濟變遷與海外貿(mào)易——兼析泉州古代經(jīng)濟發(fā)展之路[J].泉州師范學院學報,2010,28(05):21-25.

[7]蘇鑫鴻,鄭雨婷.明清時期泉州私人海外貿(mào)易興盛原因初探[J].廈門大學學報(哲學社會科學版),1989(01):79-83.

[8]劉汶.全球化與近代資本主義——論馬克思的全球化理論[J].傳承,2011(03):32-33+39.

[9]陳建標.廈門市鼓浪嶼近代建筑的保護與利用.南方文物,2004,(3):100-103.

[10]王先明,李麗峰.近代新學教育與鄉(xiāng)村社會流動[J].福建論壇(人文社會科學版),2005(08):52-58.

[11]林煒.福建教會學校的歷史演變及其對現(xiàn)代教育影響研究[D].福建師范大學,2014.

[12]何其穎.租界時期的鼓浪嶼之研究[D].廈門大學,2003.

[13]王詠,陳金輝.論影響鼓浪嶼鋼琴文化形成的諸因素[J].湖北函授大學學報,2018,31(03):104-106.

[14]周尚意,孔翔,朱竑.文化地理學[M].高等教育出版社,2004.

[15]朱麗娜(Juliana Forero). 基于社會文化可持續(xù)性的城市歷史文化遺產(chǎn)保護研究[D].華中科技大學,2013:178

[16]吳遠鵬.南音在南洋[A].李翼平,朱學群,王連茂主編.泉州文化與海上絲綢之路[C] .北京:社會科學文獻出版社,2007,7:214.

[17]MIKESE D, MARVIN W. Landscape[J].International Encyclopedia of Social Science,1968(8):575

[18]王恩涌,胡兆量,劉巖等.中國文化地理[M].科學出版社,2008.