家庭社會經濟地位對青少年抑郁的影響:自尊的中介作用和心理韌性的調節作用

殷華敏 牛小倩 董 黛 牛更楓 孫麗君

(1青島科技大學數理學院,青島 266061;2鄧州市城區一小學區一小校區,鄧州 474150;3西安交通大學人文社會科學學院社會心理學研究所,西安 710049;4青少年網絡心理與行為教育部重點實驗室,華中師范大學心理學院,武漢 430079;5新鄉醫學院心理學院,新鄉 453003)

對青少年群體而言,抑郁是一個常見的心理健康問題,它在青少年群體中有著較高的發生率(Cairns, et al., 2014; Hoare, et al., 2014)。 基于中國被試的調查數據顯示,抑郁在中國青少年群體中的檢出率在 5.8%-17.0%之間 (R?ikk?nen et al.,2011;牛更楓等,2015)。此外,抑郁對青少年個體的身心健康、社會適應、人際交往都有著極大的危害(Fadi et al., 2011)。由于抑郁較高的發生率和巨大危害性,抑郁的影響因素一直頗受研究者關注。研究表明,諸如遺傳因素、社會和家庭環境因素以及個體的人格特質、人際交往和認知傾向等因素,都是抑郁發生的顯著預測因素 (Monroe& Simons,1991;Sun et al., 2017)。

作為家庭環境因素的核心組成部分,家庭社會經濟地位是指家庭在教育、財產、社會地位等有價值的資源上的層級排名。它是影響個體成長的重要環境因素——對個體社會適應和身心健康(如攻擊行為、酗酒、焦慮和失眠等)均有著顯著的直接影響。低家庭社會經濟地位是個體發展和社會適應的重要風險因素 (Bradley& Corwyn,2002;Matthews&Gallo,2011)。就抑郁而言,家庭社會經濟地位對抑郁也有著直接的負向預測作用 (Everson et al.,2002;Zimmerman& Katon,2005)。身處低家庭社會經濟地位的個體會面臨著更多不可控的負性生活事件和壓力體驗,進而增加個體抑郁的風險(Bradley & Corwyn, 2002; Everson et al.,2002),但家庭社會經濟地位對抑郁影響的內在機制尚不清晰。

此外,自尊也是影響抑郁的一個重要因素。抑郁易感性模型指出,個體對自我的消極認知和評價是抑郁發生的關鍵性易感因素。且個體抑郁的易感性會受到環境因素的影響,在個體抑郁的發生中充當一種中介作用(Cole et al., 2011)。 在此基礎上,作為個體自我評價核心的自尊對抑郁的影響也得到許多研究者的關注,研究結果都表明自尊對抑郁具有顯著的負向預測作用,低自尊是抑郁產生的重要風險因素 (Orth et al.,2009),且自尊能在其它變量(如壓力、父母教養方式和歧視知覺)對抑郁的影響中起中介作用 (Lee et al.,2013;范興華等,2016)。而作為一種消極的家庭環境因素,低家庭社會經濟地位對個體的自尊也有著顯著的預測作用(Twenge & Campbell, 2012)。基于此,本研究假設,自尊在家庭經濟地位對抑郁的影響中起中介作用。

另一方面,個體的心理社會適應并不會同等程度地受家庭社會經濟地位的影響,諸如感恩和樂觀等積極的個體特質能緩釋低家庭社會經濟地位對個體的消極影響(Chen et al.,2016;葉婷,吳慧婷,2012)。就抑郁而言,抑郁的素質-壓力模型(diathesis-stressmodel)也指出,消極環境因素或壓力與個體特征的交互作用是抑郁發生的決定性因素(Mon-roe& Simons,1991)。因此,有必要探討家庭社會經濟地位對抑郁影響中的個體差異。作為一種積極的人格特質,心理韌性是指個體能夠從消極經歷中恢復過來,并靈活適應外界多變環境的能力,是個體面對外界消極環境因素和壓力事件時的重要保護因素,能夠緩釋外界不良因素對個體心理社會發展和適應的消極影響(Connor& Davidson,2003)。相關的研究結果表明,心理韌性能夠調節應激性事件對個體學業倦怠(Ying et al.,2016),以及學業壓力對個體焦慮的消極影響(Cole et al., 2015)。就抑郁而言,心理韌性也能調節其它環境因素(如社會拒斥和童年期虐待經歷)對抑郁的影響 (Niu et al.,2016; Schulz et al., 2014)。 基于此,本研究假設,作為一種積極的個人特質,心理韌性也能調節家庭社會經濟地位對個體抑郁的影響。此外,相關的研究結果也指出,心理韌性也能調節其它因素對個體自尊的影響(Pinquart,2009)。結合抑郁的易感性模型和抑郁的素質-壓力模型,本研究進一步假設,自尊在家庭社會經濟地位對抑郁的影響中的中介作用也會受到心理韌性的調節。

綜上所述,本研究在抑郁易感性模型和素質-壓力模型的理論視角下,建構了一個有調節的中介模型,以探討自尊在家庭社會經濟地位對青少年抑郁影響中的中介作用,以及心理韌性在這一關系中的調節作用,以期為青少年群體抑郁的預防和干預提供理論基礎和實證依據。

1 研究方法

1.1 被試

采用整群隨機抽樣的方法,在河南省某中學初一、初二、高一和高二四個年級中,每個年級隨機抽取兩個班進行測驗。以班級為單位集體施測,共發放問卷452份,回收有效問卷437份,有效回收率為96.68%。 其中男生 225人 (51.49%), 女生 212人(48.51%);初一 111 人,初二 115 人,高一 108 人,高二103人;被試的年齡范圍在12-18歲之間(M=14.95 歲)。

1.2 研究工具

1.2.1 家庭社會經濟地位問卷

采用 Currie, Elton, Todd 和 Platt(1997)編制的家庭富裕量表(family affluence scale,FAS)來測量家庭社會經濟地位。該量表可以避免傳統家庭社會經濟地位的測量(如,家庭收入和父母的受教育程度)中存在較多缺失值的現象,是兒童青少年家庭社會經濟地位的有效測量工具 (Currie et al.,2008;Geel& Vedder,2011)。該量表共包含四個項目(如,你擁有屬于自己的臥室嗎?),項目得分相加即為問卷總分,分數越高表明個體的家庭社會經濟地位越高。此外,該量表在中國青少年群體中具有較好的信效度指標(Liu et al.,2012)。但由于量表項目的計分方式并不一致,無法計算該量表的內部一致性系數。

1.2.2 自尊量表

采用Rosenberg自尊量表 (rosenberg self-esteem scale)的中文版本 (汪向東,王希林,馬弘,1999)來測量青少年的自尊狀況。該問卷共有10個項目,采用Likert 4點計分,得分越高表明個體的自尊水平越高。在本研究中,該問卷的Cronbach’s α系數為 0.91。

1.2.3 心理韌性量表

采用胡月琴和甘怡群(2008)編制的青少年心理韌性量表。該量表共27個項目,可分為個人力和支持力兩個維度。量表采用Likert 5點計分法(“1很不符合”-“5非常符合”),得分越高表明個體的心理韌性水平越高。在本研究中,個人力和支持力兩個維度的內部一致性系數分別為0.76和0.85,總量表的內部一致性系數為0.88。

1.2.4 抑郁量表

采用流調中心用抑郁量表 (CES-D)的中文版本,該量表是為了評價當前抑郁癥狀的頻率而設計的,著重于抑郁情感或心境 (汪向東,王希林,馬弘,1999)。該量表共20個項目,采用0-3四級評分,得分越高表明抑郁癥狀出現的頻率也越高。在本研究中該量表的Cronbach α系數為0.84。

1.3 共同方法偏差檢驗

由于本研究中所有數據均來自被試的自我報告,可能會存在共同方法偏差 (周浩,龍立榮,2004)。為提高研究的嚴謹性,本研究采用 Harman單因素法進行共同方法偏差的檢驗:設定公因子數為1,采用AMOS進行驗證性因素分析,結果發現擬合指數 (χ2/df=13.75,RMSEA=0.29,NFI=0.73,AGFI=0.74,CFI=0.77)不理想,表明本研究數據不存在嚴重的共同方法偏差。

2 結果

2.1 相關分析

相關分析的結果如表1所示:家庭社會經濟地位與抑郁呈顯著負相關,與自尊和心理韌性呈顯著正相關;心理韌性和自尊與抑郁均呈顯著負相關。這表明本研究中各個變量之間的關系較為密切,相關系數的絕對值在0.15-0.48之間,適合進行進一步的分析。

表1 描述性統計結果和變量間的相關分析

2.2 有調節中介模型的檢驗

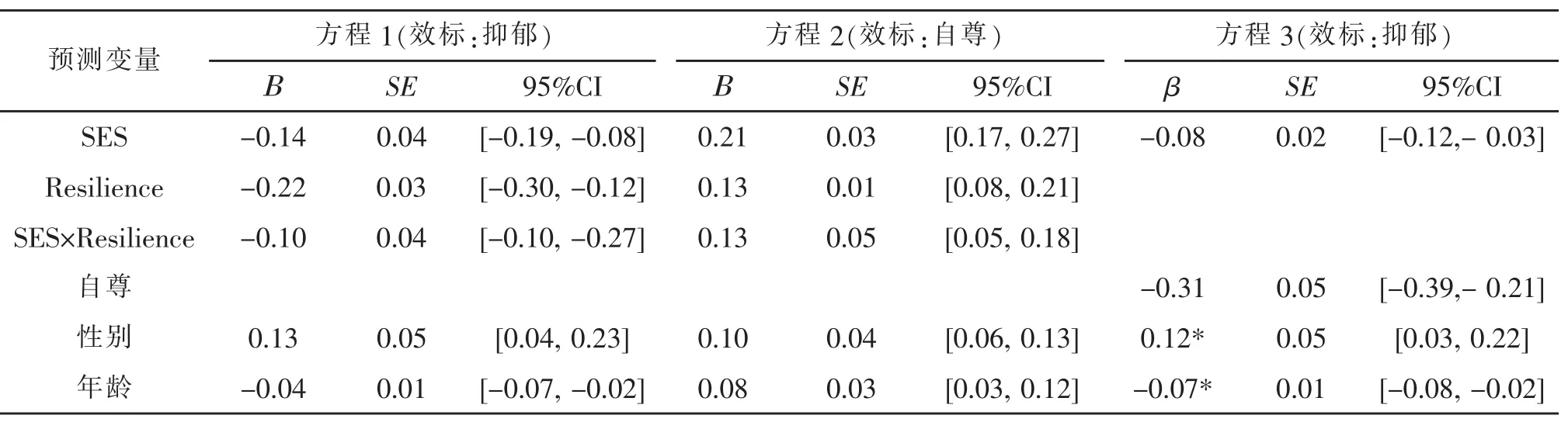

參照溫忠麟和葉寶娟(2014)提出的檢驗方法,考察家庭社會經濟地位與抑郁的關系,自尊在上述關系中的中介效應以及心理韌性的調節效應。將所有變量做標準化處理,使用Hayes(2013)的SPSS宏程序 PROCESS(PROCESS is written by Andrew F.Hayes, http://www.afhayes.com), 在控制性別和年齡的條件下,進行有調節的中介效應的檢驗,詳細結果如表2所示。

表2 有調節的中介效應分析

首先,檢驗家庭社會經濟地位對抑郁的直接效應是否受心理韌性的調節。結果表明:家庭社會經濟地位對抑郁的預測作用顯著, β=-0.14,t=-2.88,95%置信區間為[-0.19, -0.08],p<0.01;家庭社會經濟地位與心理韌性的交互作用項對抑郁的預測作用顯著,β=-0.10,t=-2.17,95%置信區間為 [-0.15,-0.04],p<0.05,即家庭社會經濟地位與抑郁的直接效應受心理韌性的調節。隨后,建立有調節的中介模型,檢驗家庭社會經濟地位經過自尊對抑郁影響的中介效應是否受心理韌性的調節。結果表明:家庭社會經濟地位對自尊的預測作用顯著, β=0.21,t=5.79,95%置信區間為[0.17,0.27],p<0.01;家庭經濟地位與心理韌性的交互作用項對自尊的預測作用也顯著,β=0.13,t=3.13,95%置信區間為[0.05,0.18],p<0.01。最后,單獨檢驗自尊在家庭社會經濟地位對抑郁影響中的中介作用。結果表明:家庭經濟地位對抑郁的預測作用顯著,β=-0.08,t=-1.85,95%置信區間為[-0.12,-0.03],p<0.05;自尊對抑郁的預測作用也顯著,β=-0.31,t=-9.51,95%置信區間為 [-0.39,-0.21],p<0.01。

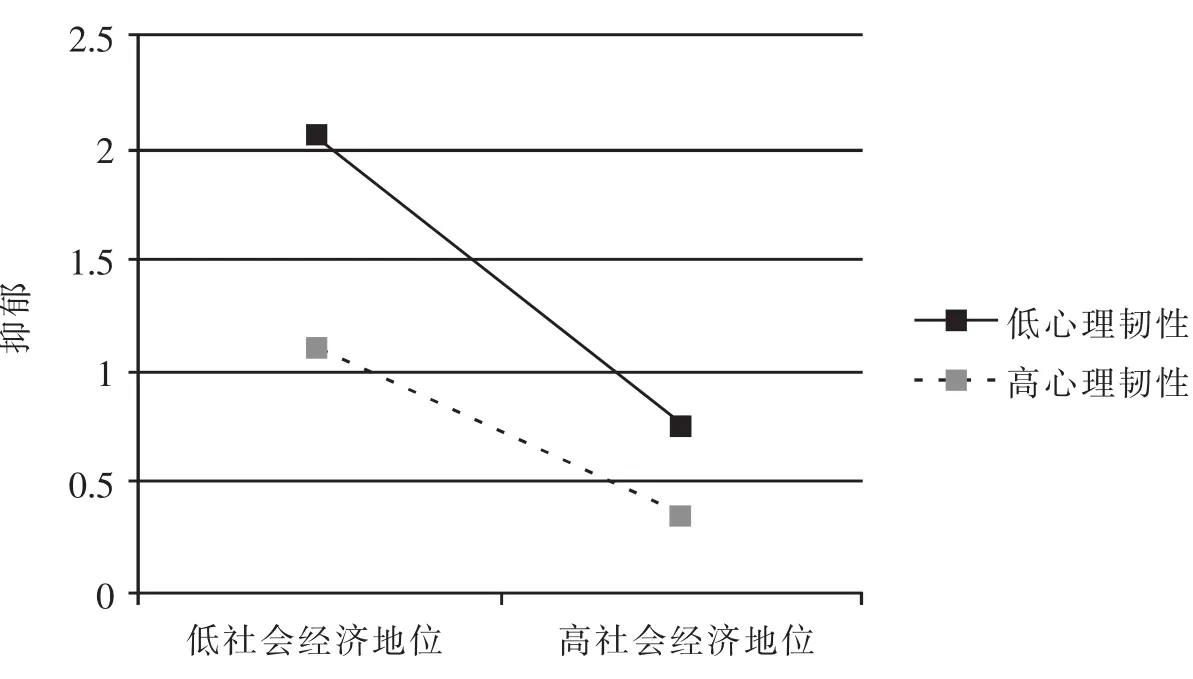

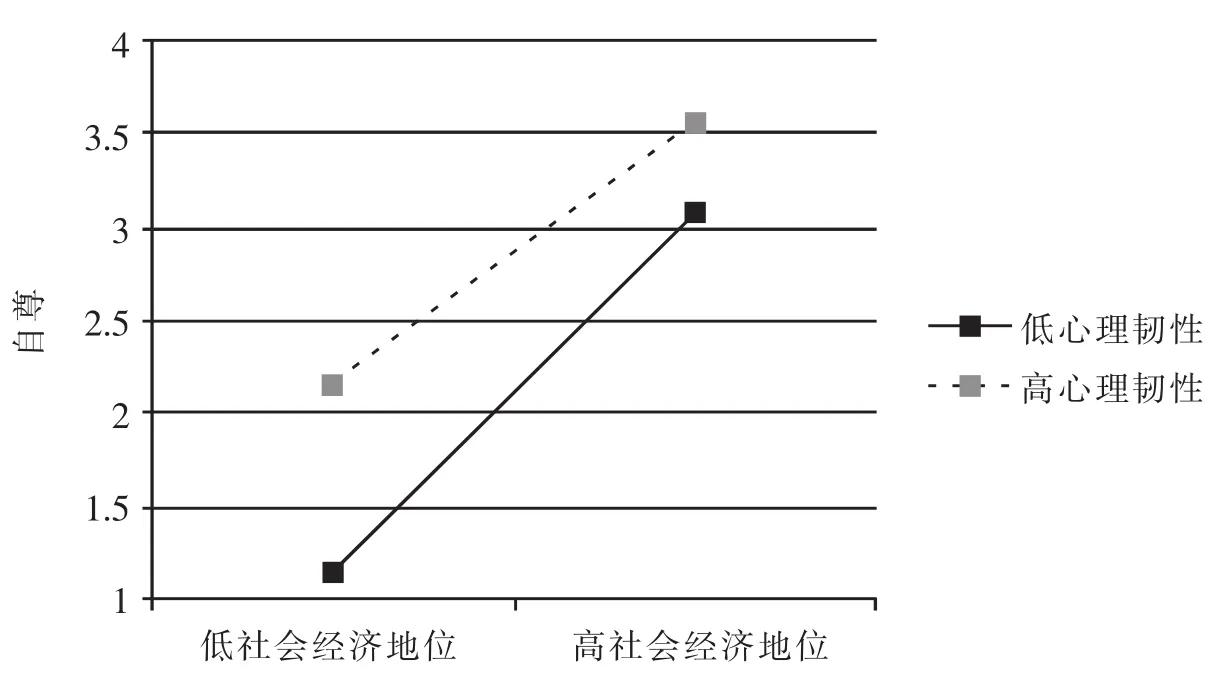

綜合以上結果,本研究提出的有調節的中介模型得到支持。此外,由于家庭社會經濟地位對抑郁的直接預測作用顯著,因此,自尊在家庭社會經濟地位對抑郁影響中起部分中介作用,且該中介作用的前半路徑受心理韌性的調節。為了進一步理解調節作用的本質,以心理韌性的平均分加減一個標準差為標準,將被試分為高心理韌性組(高于平均數一個標準差)和低心理韌性組(低于平均數一個標準差),在這兩組青少年中分別考察家庭社會經濟地位對抑郁和自尊的預測效應。結果表明,隨著個體心理韌性水平的提高,家庭社會經濟地位對抑郁的影響呈下降趨勢 (β低=-0.19,p<0.01; β高=-0.10,p<0.05)(圖1);就自尊而言,隨著個體心理韌性水平的提高,家庭社會經濟地位對自尊的影響也呈下降趨勢 (β低=0.30,p<0.01; β高=0.15,p<0.01)(圖 2)。這表明,隨著個體心理韌性水平的提高,家庭社會經濟地位對抑郁的影響,以及家庭社會經濟地位經由自尊對抑郁的間接影響都呈下降的趨勢。

圖1 心理韌性在家庭社會經濟地位對抑郁影響中的調節作用

圖2 心理韌性在家庭社會經濟地位對自尊影響中的調節作用

3 討論

本研究發現,自尊在家庭社會經濟地位對抑郁的影響中起中介作用,且心理韌性能夠調節家庭社會經濟地位對抑郁影響的直接效應及自尊中介效應的前半路徑。這一結果不僅揭示了家庭社會經濟地位通過什么(怎樣起作用)和在什么條件下(何時起作用)影響青少年抑郁的兩大關鍵問題。研究結果對于本領域未來的研究以及青少年抑郁的預防干預具有一定的理論價值和實踐指導意義。

首先,本研究結果發現,家庭社會經濟地位不僅對青少年抑郁具有顯著的直接預測作用,還能通過自尊的中介作用對抑郁產生影響。這是因為家庭社會經濟地位是個體和家庭所擁有資源水平的反映。低家庭社會經濟地位是一種消極的家庭環境,是個體發展和心理社會適應的重要風險因素(Bradley&Corwyn, 2002; Matthews & Gallo, 2011)。 身處低家庭社會經濟地位的個體不僅有著更高水平的經濟壓力,還面臨著更多不可控的負性生活事件和持續性壓力體驗。因此,家庭社會經濟地位對抑郁也有著直接的負向預測作用(Everson et al., 2002; Zimmerman& Katon,2005)。此外,低家庭社會經濟地位對自尊也有消極的影響。首先,社會對低家庭社會經濟地位或者低收入的個體也有著消極的認知和評價(如,普遍認為他們是懶惰、不思進取的),這些消極的刻板印象或者偏見是個體自尊水平的風險因素。同時,這些刻板印象或偏見也會使身處低家庭社會經濟地位的個體有著更多的社會排斥 (即被他人忽視或者拒絕)體驗,這也會導致個體自尊水平的降低(Herman et al., 2012)。 因此,家庭社會經濟地位對自尊也有著直接的負向預測作用。而作為自我評價的核心成分,自尊對抑郁具有直接的影響(Lee et al.,2012)。并且抑郁易感性模型還指出,包括自尊在內的個人認知因素能在個體抑郁的發生中充當一種中介作用(Cole et al.2011)。因此,家庭社會經濟地位能夠通過自尊的中介作用對青少年的抑郁產生影響。

本研究結果還發現,心理韌性能夠調節家庭社會經濟地位對青少年抑郁影響的直接效應及自尊中介效應的前半路徑,且隨著個體心理韌性水平的升高,這兩種效應均呈下降趨勢。這一結果不僅進一步驗證了抑郁的素質-壓力模型 (Monroe& Simons,1991),還切合了個體——環境交互作用理論的基本觀點,即個體特征和環境因素共同影響個體的社會適應和發展結果(Lerner,2004)。這也進一步表明,作為一種積極的人格特質,心理韌性是個體在面對外界消極環境因素和壓力事件時的重要保護因素,能夠緩釋外界不良因素對個體心理社會發展和適應的消極影響 (Connor& Davidson,2003)。這是因為,首先,高心理韌性的個體不僅具有樂觀、熱情和充滿活力的生活態度,還具有自信和樂觀等諸多心理資源,并對外部經驗持開放的態度,這直接有助于個體維護良好的心理健康和社會適應水平(Connor& Davidson, 2003; Niu et al., 2016)。 其次,心理韌性具有的心理靈活性(psychological flexibility)特征也有助于個體調度社會、認知等資源,以順利適應不斷變化的生活環境的要求 (Pinquart,2009;Waugh et al., 2011)。因此,心理韌性能夠緩釋低家庭社會經濟地位對個體自尊和抑郁的消極影響。

本研究結果具有一定的理論和實踐價值。本研究結果揭示了家庭社會經濟地位對青少年抑郁影響的內在作用機制:低家庭社會經濟地位并不一定直接導致青少年的心理社會適應問題,更直接的原因在于其帶來的青少年心理知覺和認知上的變化(李海燕等,2011);同時,家庭社會經濟地位對個體的影響還會受到個體特征的影響。在實踐上,該研究結果提示我們:首先,不僅要引導青少年客觀地看待自己的家庭社會經濟地位,還要營造尊重支持的社會氛圍,降低不良的家庭環境對個體自我評價的消極影響;其次,由于心理韌性可以通過適當的干預方式得以提升 (Leppin et al.,2014),因此,要采取各種恰當的措施來提升個體的心理韌性等積極心理特質。