湖湘新建筑環境的場所語義

——以長沙“三館一廳”為例

肖瓊芳

(湖南工學院建筑工程與藝術設計學院 421001)

2015年12月正式開放的由華南理工大學建筑設計研究院設計的長沙濱江文化園“三館一廳”,作為長沙專業性文化建筑綜合體,集圖書閱覽、文物館藏、規劃展示、音樂匯演等功能于一體,它是塑造長沙形象興建的具有“時代性、標志性、地域性”的建筑群,典型體現了時代性、標志性、地域性和充分彰顯湖湘文化特色。此建筑與其地域環境的完美融合,也呈現了深層的湖湘文化內涵。

長沙濱江文化園座落于長沙的母親河湘江與瀏陽河交匯處的新河三角洲,西濱湘江,北臨瀏陽河,東為湘江北路,南與北辰交界,總占地面積196畝,總建筑面積約15萬m2。園區內有長沙博物館、長沙圖書館、長沙規劃展示館、長沙音樂廳四個核心場館(即:“三館一廳”),形成了長沙人民自己的“擁有上萬平米的中心文化廣場,親水碼頭、景觀塔等文化活動展示平臺,號稱是具有“時代性、標志性、地域性”的長沙新地標(這些具有瀟湘元素的立體多邊形建筑,成為長沙城市地平線上的新亮點)。其中博物館2.2萬m2、規劃展示館0.83萬m2、圖書館3.13萬m2、音樂廳2.76 萬 m2、景觀塔 650m2。

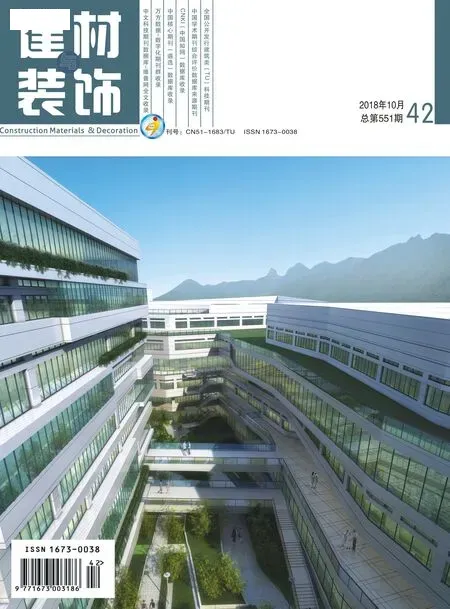

人為的場所精神必須和其自然場所有密切的關聯,如何更好的利用自然的優勢來營造適宜生活空間。“天人合一”、“萬物負陰而抱陽,沖氣以為和”,人與自然和諧相處一直以來都是湖湘傳統建筑的重要做法。現代建筑設計中融入“天人合一”觀,并不是簡單地體現在建筑工程復古的造型方面,而是要將湖湘傳統的文化細致地融合到現代建筑的設計中。比如說,長沙濱江文化園的整個布局規劃就充分地體現了人與自然的和諧和“天人合一”的場所意境的傳統做法。民歌曰:“瀏陽河灣過了九道灣,五十里水路到湘江……”,瀏陽河即在此匯入湘江。建筑周圍的江河暗示了風水學說中的“金帶環抱”。“三館一廳”的總設計師陶郅是長沙人,在總體設計上,他綜合考慮了長沙地域環境與建筑之間的聯系。濱江文化園位于開福區新河三角洲上,西靠湘江、北臨瀏陽河,三館一廳分布其中,洲頭廣場視野開闊,雖然不是橘子洲頭,不過一樣可看漫江碧透,百舸爭流。臨江的下沉廣場上還能欣賞到瀏陽河與湘江交匯處的美麗江景(圖1)。這些不僅為新建筑提供了良好的周邊環境,而且有力地體現了建筑的場所環境語義。因而“三館一廳”的設計總給人一種這樣的感覺:建筑不是主角,而是把建筑作為整個大地景觀的元素,希望它們與環境和諧共生、充分交融。

圖1 長沙濱江文化園臨江的下沉廣場

環境設計本身就是有文化目的的視覺創造。日本著名建筑大師丹下健三曾說:“把傳統加以破壞,加以革新,這才是正確繼承傳統的根本。”就是說,傳統可通過不斷改進而良性發展,通過進步與發展才能創造性地繼承傳統。所以,傳統的湖湘建筑符號與現代環境空間進行融合時,只有積極地發展和傳承才能形成新的語義。在以人為本的基礎上,長沙濱江文化園充分考慮人的體驗感,尊重原有場地的地形地貌,盡可能地捕捉場地的文化信息采用了比較現代的手法,創造出賦有湖湘地方環境特征的城市自然建筑與水體和諧共存的空間場景。如在濱江文化園廣場的西南角,靠近圖書館一側的特色景觀“廣場跌水‘演奏’大地藝術”(圖2),利用天然的5m地勢高差打造層層跌水效果,同時在水池內設置高低不等的方形立柱,在燈光的映射下,水流跌落經過立柱時,如同鋼琴琴鍵高低起伏地演奏著一曲優美的鋼琴曲,為人們展現富有藝術整體性情景的大地藝術。

圖2 長沙濱江文化園的特色景觀:廣場跌水“演奏”大地藝術

湖湘大地山川秀麗壯美、名勝古跡薈萃,有多樣的地貌特征、自然風情,有各具魅力的岳麓山、橘子洲、南岳衡山、岳陽樓、洞庭湖、張家界、湘西鳳凰等自然、人文、建筑景觀。這些資源為現代環境設計帶來了精良的設計素材,將這些主要的景觀元素和建筑符號采用提煉、分類、重組的方法,在現代環境的場所空間中合理地應用,可以達到一種出乎意料的藝術效果。例如,濱江文化園的長沙市城市規劃展示館。其連續空間的景觀塑造,是設計師創造的一種湖湘傳統山水式園林的做法。被限定的展示空間中,設計師再現與重塑了有長沙本土的自然景觀特點的“山、水、洲、城”,在現代環境中延續了湖湘建筑環境的地域特色(圖3)。

圖3 長沙濱江文化園的長沙規劃展示館

庭院是湖湘傳統建筑環境中的重要空間形式,蘊涵著傳統的價值意義和文化內涵。作為人工的自然空間,它使自然和建筑相結合,在庭院中設置景觀元素,如山石、水體、綠化、花壇、曲徑等,使人在建筑中得到自然的美和藝術的美。隨著時代的進步,庭院的環境及設計風格也不斷融入了新的理念,使庭院景觀在現代社會的發展中不斷創新。

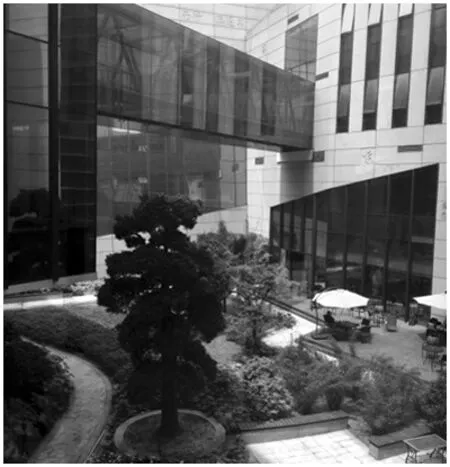

比如說,長沙圖書館新館,以建筑圍合建筑,形成一個向心性庭院(圖4),建筑與建筑之間又以內庭院為過渡,又是建筑內外部空間聯系的主要空間,這種新的庭院形式是傳統庭院的意境余香,結合了今天的科學技術創造出的現代新庭院空間。植物、花壇、景觀長坐凳、碎石鋪路等元素,用引借、提煉的手法與現代建筑環境空間相互交構、摻雜,體現了傳統庭院的意境和現代庭院的特質。

圖4 長沙圖書館的向心性庭院

再如,在“三館一廳”范圍內,幾座建筑共同圍合形成中心下沉廣場,通過廣場周邊的多處階梯,可發現架空層下就是幾個形狀不同的綠色庭院(圖5)。從其四邊形圍合庭院或多邊形圍合庭院的構思看,充分展現了湖湘傳統庭院空間的藝術靈感。這些庭院主要是以塑造建筑空間為主,因位置處于文化園區的邊界,所以處理簡單。其建筑空間中主要以花草樹木等植物元素為主,而水體、山石類造景元素極為稀少,比如,采用庭院式栽植、群落式栽植方式,或者就以純草坪、擺設盆栽的方式。這些處理方式既能讓植物配合建筑營造精致的庭院空間,又能通過自然式群落弱化建筑形體的邊界,加強了建筑空間之間的聯系,也突出了空間場地的轉換。綠色庭院的道路線型及觀賞視線上,屬于直來直往、心無旁鴦,游覽起來會直奔主題,構成的設計手法不失庭院原有的那份隨意。這些庭院設計充分利用了建筑空間優勢與周邊空間產生了互動,形成了滲透空間。濱江文化園中,建筑與周邊綠色庭院融為一體,體現了“天人合一”思想,營造了自然的人文氣息。

圖5 長沙濱江文化園中形狀不同的綠色庭院

這兩種濱江文化園中的庭院模式與現代建筑相結合,帶來的是建筑超前的、不同于傳統的、帶有新時代的氣息,融合了室內、室外空間,呈現出更加生動活潑和韻味十足的建筑空間。不僅沿襲了湖湘庭院空間的傳統設計理念,而且也滿足了現代建筑環境空間的需求,兼顧了傳統內涵的詮釋和現代建筑功能的需求。

長沙濱江文化園的“三館一廳”典型體現了現代環境設計與湖湘地域建筑文化的大融合,它重視大眾對環境的需求,尊重歷史文脈,弘揚湖湘文化,傳播湖湘語義,完善或構筑了湖湘新建筑環境空間設計的獨特風格。這種深層理解湖湘建筑符號中的人文精神的設計,在現代環境中很好地延續了湖湘建筑環境的地域特色,不但正確傳遞出湖湘文化的內涵與寓意,而且使它展示了場所空間本身的個性魅力。

本文來源:湖南工學院院級科研項目“基于建筑符號的場所語義研究——以湖湘建筑為例”(HY14010)。