不同年齡段發病的老年類風濕關節炎患者臨床特點分析

陳 琳,呂 程,李慧穎,呂英春,孟天犁,江 濤,姜國平,陳娟娟

(吉林省人民醫院,吉林 長春 130000)

類風濕關節炎(rheumatoid arthritis,RA)是一種以慢性破壞性關節病變為特征的全身性自身免疫病,主要表現為雙手、腕和足關節的對稱性多關節炎,也可累及膝、髖等大關節;同時可伴有發熱、貧血、皮下結節及淋巴結腫大等關節外表現,血清中可出現多種自身抗體。可發生于任何年齡段,發病年齡高峰為30 ~50歲,男女性別比例約為1∶(3~4)。通常將≥60歲的患者稱為老年類風濕關節炎,分為兩種情況:一種是≥60歲發病的患者,稱為老年發病的類風濕關節炎(elderly-onset rheumatoid arthritis,EORA);另一種為青壯年發病遷延到老年(younger-onset rheumatoid arthritis,YORA)[1]。我院2016年1月~2017年12月收治了61例EORA患者,其中≥70歲發病的15例。現將病例總結分析如下。

1 資料與方法

1.1一般資料:2016年1月~2017年12月本院門診和住院診治的、發病年齡≥60的RA患者共61例,按照發病年齡分為兩組:一組(A組)為60~69歲46例,其中男12例,女34例,男女比例1∶2.8;另一組(B組)為70~92歲15例,其中男5例,女10例,男女比例1∶2。兩組患者均符合2010年美國風濕病學學院(ACR)和歐洲抗風濕病聯盟(EULAR)關于RA分類標準[2]。

1.2方法:收集①臨床資料:包括病程、是否累及手、足等小關節、大、中、小關節受累數目、關節外表現和并發疾病;②實驗室檢查:包括ESR、CRP、RF、抗CCP抗體等;③影像學資料:受累關節彩超、治療用藥選擇、轉歸情況等。

1.3治療方案選擇:治療藥物有糖皮質激素(激素)、改變病情慢作用藥、非甾體抗炎鎮痛藥、生物制劑。激素為小劑量醋酸潑尼松(<15 mg/d)或甲基潑尼松龍40 mg/d,3 d后口服小劑量醋酸潑尼松,逐漸減量,2周左右停用。慢作用藥包括艾拉莫德、來氟米特、硫酸羥氯喹、雷公藤,分別足量應用3個月以上。非甾體抗炎鎮痛藥:艾瑞昔布、莫比可、洛索洛芬鈉、帕瑞昔布在診斷后前2~3周應用。生物制劑包括重組人2型腫瘤壞死因子受體抗體融合蛋白、英夫利西單抗、阿達木單抗,應用者均足量至少3個月。

2 結果

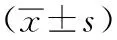

2.1兩組臨床資料比較:起病到確診時間A組為(5.53±4.24)個月,B組為(9.87±9.54)個月,兩組差異有統計學意義(P=0.004)。A組首發關節表現在手、足小關節者者34例(73.91%),累及腕、踝、肘者30例(65.21%),累及肩、膝者26例(56.52%);B組首發關節表現在手、足小關節者14例(93.33%),累及腕、踝、肘12例(80%),累及肩、膝9例(60%)。兩組間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。詳見表1。

表1兩組患者臨床資料比較

項目A組B組P值起病到確診時間(x±s,月)5.53±4.249.87±9.540.004首發關節表現在手、足小關節[例(%)]34(73.91)14(93.33)0.156累及腕、踝關、肘關節中關節[例(%)]30(65.21)12(80.00)0.351累及肩、膝關節大關節[例(%)]26(56.52)9(60)1.000

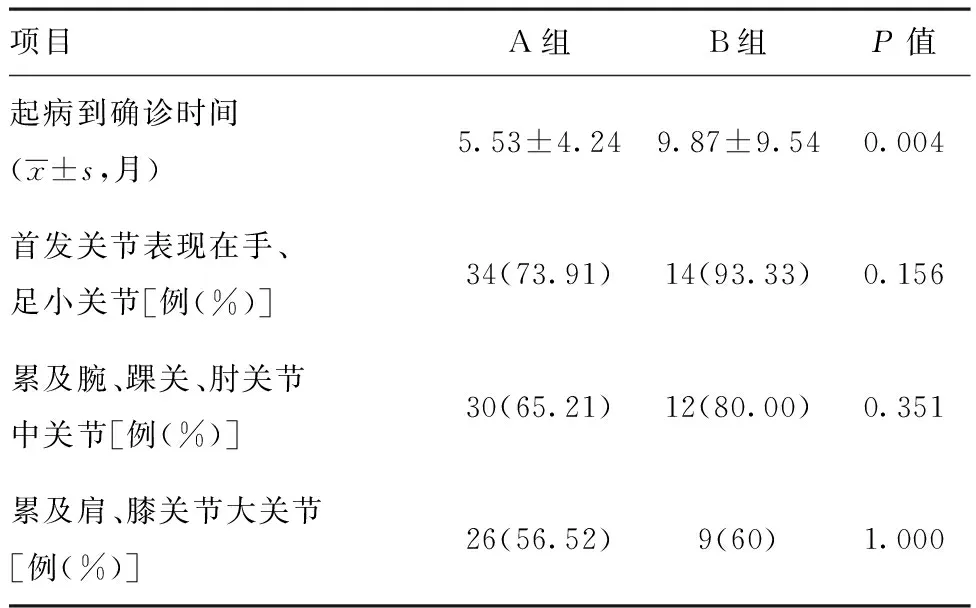

2.2兩組關節外表現和并發病比較:患者來院就診診斷RA同時伴隨關節外癥狀或疾病,其中A組肺間質病變11例(23.91%)、骨關節炎26例(56.52%)、骨質疏松25例(54.34%)、干燥綜合征2例(4.34%)、橋本氏甲狀腺炎2例(4.34%);B組肺間質病變5例(33.33%)、骨關節炎12例(80%)、骨質疏松10例(66.67%)、繼發貧血2例(13.33%)。兩組出現的關節外表現及并發癥比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

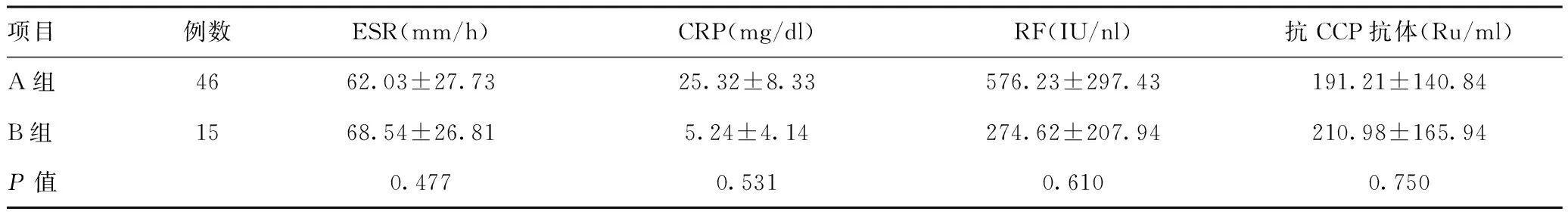

2.3兩組實驗室檢查結果比較:患者確診RA時,檢驗紅細胞沉降率(ESR)、C-反應蛋白(CRP)、類風濕因子(RF)、抗環瓜氨酸肽(抗CCP)抗體。結果顯示A組ESR(62.03±27.73)mm/h、CRP(25.32±8.33)mg/dl、RF(576.23±297.43)IU/ml、抗CCP抗體(191.21±140.84)Ru/ml;B組ESR(68.54±26.81)mm/h、CRP(5.24±4.14)mg/dl、RF(274.62±207.94)IU/ml、抗CCP抗體(210.98±165.94)Ru/ml。兩組間各項比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表2兩組患者關節外表現和并發癥比較[例(%)]

項目A組(n=46)B組(n=15)P值肺間質病變11(23.91)5(33.33)0.510骨關節炎26(56.52)12(80.00)0.132骨質疏松癥25(54.34)10(66.67)0.550干燥綜合征2(4.34)0(0)1.000繼發性貧血0(0)2(13.33)0.057橋本氏甲狀腺炎2(4.34)0(0)1.000

2.4兩組彩色超聲結果比較:各組患者彩色超聲顯示,患者受累關節滑膜增厚,關節滑膜見血管增生,其中A組20例(43.48%),B組2例(13.33%),兩組間比較,差異有統計學意義(P=0.032)。

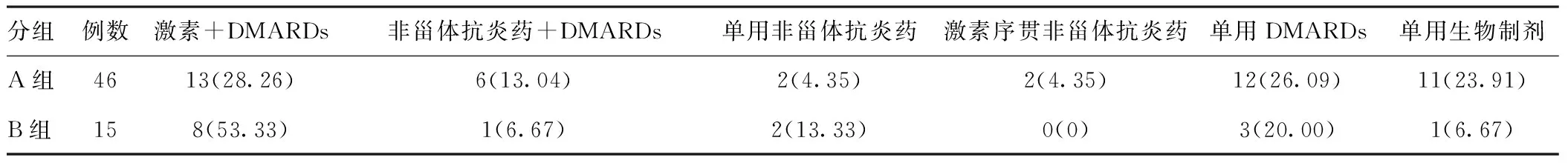

2.5兩組治療方案的選擇比較:A組激素聯合慢作用藥13例,非甾體抗炎藥物聯合慢作用藥6例,單用非甾體抗炎藥物2例,激素序貫應用非甾體抗炎藥物2例,單用慢作用藥12例,單用生物制劑11例;B組激素聯合慢作用藥8例,非甾體抗炎藥物聯合慢作用藥1例,單用非甾體抗炎藥物2例,激素序貫應用非甾體抗炎藥物者無,單用慢作用藥3例,單用生物制劑1例。其中,B組有9例治療中應用雷公藤多甙。治療過程中監測兩組血常規、肝功能、腎功能,均未見異常。兩組在治療方案選擇上,差異無統計學意義(P=0.095)。見表4。

2.6兩組病情轉歸比較:治療3個月后達到ACR 20者,A組28例(68.29%),B組9例(60%);達到ACR 50者,A組10例(24.39%),B組4例(26.67%)。兩組治療轉歸大致相同,差異無統計學意義(P>0.05)。目前約60%~70%患者仍維持原治療方案。

項目例數ESR(mm/h)CRP(mg/dl)RF(IU/nl)抗CCP抗體(Ru/ml)A組4662.03±27.7325.32±8.33576.23±297.43191.21±140.84B組1568.54±26.815.24±4.14274.62±207.94210.98±165.94P值0.4770.5310.6100.750

表4兩組治療方案選擇比較[例(%)]

分組例數激素+DMARDs非甾體抗炎藥+DMARDs單用非甾體抗炎藥激素序貫非甾體抗炎藥單用DMARDs單用生物制劑A組4613(28.26)6(13.04)2(4.35)2(4.35)12(26.09)11(23.91)B組158(53.33)1(6.67)2(13.33)0(0)3(20.00)1(6.67)

注:兩組各項間比較,P>0.05

3 討論

國內文獻報道,EORA患者與中青年患者相比,有以下特點:男性患者較多、急性發病多、首發關節表現在肩、膝、踝大關節的多[3-4]。本文中男女比例也顯示了同樣的結果,60~69歲發病的男女比例為1∶2.8,70~92歲發病的男女比例為1∶2,而且隨著年齡的增大男女比例差距越小。本文中兩組累及腕、踝、肘關節及肩、膝關節例數比較,差異無統計學意義(P>0.05),但仍有年齡越大,累及中、大關節越多的趨勢。

本文起病到確診時間較文獻報道不同,本文中A組為(5.53±4.24)個月,B組為(9.87±9.54)個月,呈現出慢性發病趨勢,兩組差異有統計學意義(P=0.004),提示隨著年齡增長,發病時間更長。造成的原因和以下因素有關:①老年患者多有骨關節炎,關節疼痛開始初期,多數患者認為是老年骨病,多口服止痛藥,疼痛能承受就不就診,反復多次,直至關節腫痛難忍方才就醫;②有些老人,尤其是年齡越大的老人,不愿意到醫院就診,關節疼痛能忍時不告訴兒女,待病情加重、兒女知情并勸說老人來醫院就診時,相對延誤了就醫時機。

關節外表現和并發疾病呈現了多種多樣,首先以骨關節炎、骨質疏松為主,關節外表現以肺間質病變多見,年齡越大越明顯,也可合并干燥綜合征、繼發性貧血、橋本氏甲狀腺炎等。

有研究認為,EORA患者RF陽性率低于YORA患者,也有認為二者沒有差別[5-7]。本文確診RA時的RF未與YORA比較,但比較了EORA中不同年齡段的數值,RF水平中A組為(576.23±297.43)IU/ml,高于B組的(274.62±207.94)IU/ml,同時比較了抗CCP抗體,A組為(191.21±140.84)Ru/ml,低于B組的(210.98±165.94)Ru/ml。兩組間RF、抗CCP差異無統計學意義(P=0.610、P=0.750)。兩組炎性指標ESR比較,A組為(62.03±27.73)mm/h,略低于B組的(68.54±26.81)mm/h,CRP水平A組為(25.32±8.33)mg/dl,高于B組的(5.24±4.14)mg/dl,兩組間ESR、CRP比較,差異統計學無統計學意義(P=0.477、0.531)。

各組患者關節彩色超聲顯示,患者受累關節滑膜增厚,關節滑膜見血管增生,其中A組20例(43.48%),B組2例(13.33%),A組顯著高于B組,提示在EORA中,年紀越輕,關節滑膜血管增生越多、越明顯;隨著年齡增長,更多的患者是以滑膜增生為主。

EORA患者的治療由于受年齡、合并疾病、各臟器儲備功能減低等多種因素影響,其治療的藥物選擇應慎重,針對個體確定方案,不宜如青年患者那樣集中藥物治療。EORA患者相對少,難以收集大樣本集中用藥對比。在本文中,不同年齡段治療方案的選擇差異不明顯。在A組中聯合應用改變病情的慢作用藥物和應用生物制劑的多于B組;隨著發病年齡增大,應用生物制劑、聯用慢作用藥越少;除了合并疾病、各臟器儲備功能減低等因素影響之外,有許多老年患者認為“只要不疼了就不用治療了”,有的患者甚至只要疼痛可以忍受,就不告訴家屬和醫生,有的患者認為生物制劑昂貴而拒絕應用。本文中B組口服雷公藤多甙較多,而且監測血常規、肝、腎功能正常,未發現明顯不良反應。雖然老年RA患者用藥選擇有限,但本文收集的資料顯示了良好的治療療效,兩組達到ACR 20和達ACR 50的比例相當,說明治療得當,老年類風濕患者同樣能取得良好療效。