基于虛擬仿真技術的防震減災基礎實踐教學資源建設的探索

陳 健, 姜紀沂, 于曉輝, 周 洋, 張莉麗

(防災科技學院, 河北 三河 065201)

0 引 言

將虛擬仿真技術應用于實踐教學是國家教育信息化戰略的重要組成部分,對提升學生綜合實踐能力發揮了不可替代的作用。《國家教育事業發展“十三五”規劃》中提到,要全力推動信息技術與教育教學深度融合,綜合利用互聯網、大數據、人工智能和虛擬現實技術探索未來教育新模式。

進入21世紀,虛擬仿真技術在教學中應用得到迅速發展。英國開放大學開放科學實驗室能夠在線實現虛擬儀器共享使用的實驗項目;美國耶魯大學發揮移動實驗具有的即時性、參與性、情境性、泛在性、愉悅性等優勢,采用平板電腦完成生物學、細胞生物學、發育生物學等課程實驗;西班牙馬德里IE商學院運用名為“唐寧街10號”的教育類游戲軟件開展教學,使學生學習和了解全球經濟政策的復雜性,培養解決相關領域緊迫問題的實際能力。

2009年,同濟大學依托自身學科優勢,本著虛實結合的原則,在原有國家級實驗教學示范中心基礎上,探索建設了土木工程虛擬仿真實驗教學示范中心。我國2013年啟動國家級虛擬仿真實驗教學示范中心建設工作,將虛擬仿真技術引入到本科實驗教學。國內高校積極響應信息技術與教育深入融合的要求,2015年成都理工大學依托校內外地質教學資源,建成國家級地質學虛擬仿真實驗教學中心,內容包括基于網絡的虛擬儀器實驗、數值仿真實驗、物理仿真實驗等,提升了學生個性化實驗和綜合實踐能力。截至2016年初,全國各高校已經建立了300個國家級虛擬仿真實驗教學示范中心。

在防震減災領域也積極開展虛擬仿真技術應用探索,中國地震局利用虛擬仿真、場景渲染和多媒體等技術,研制用于培訓的地震應急處置推演訓練系統,在地震應急推演訓練中給出了較為完整的解決方案。

1 建設的主要內容

我國是一個地震頻發的國家,國家歷來重視防震減災事業的發展。防災科技學院隸屬于中國地震局,是全國僅有的以防災減災高等教育為主、學科門類齊全的綜合性全日制普通高等學校,肩負培養防震減災專業人才和服務社會的使命和責任。

基于培養防震減災基礎人才的需要,校內外結合,建設防震減災虛擬仿真實踐教學資源,主要包括基礎地質、水文地質和土木工程3方面的內容。秦皇島柳江盆地自然保護區地質教學歷史悠久,地質教學資源豐富。依托柳江自然保護區基礎地質、水文地質實習路線,融合校內顯微鏡、活動構造與地震地質災害等實驗室相關實驗設備,通過虛擬仿真技術,實景再現野外實習場景,模擬實驗設備,設計開發與實踐教學環節相同的虛擬仿真教學環節,在虛擬環境中實現具有沉浸性、引導性、參與性和高效性的教學場景與內容。

北川羌族自治縣地震遺址,是2008年汶川地震后遺留下來保護完整的地震遺跡。震區現存各類建筑的破壞形態,是土木工程專業學生天然的實踐教學資源。通過前期充分的科學考察,積累了豐富的教學資源,通過虛擬仿真技術,還原地震現場,模擬地震過程、建筑破壞過程和振動臺大型儀器設備工作過程,解釋地震機理及建筑破壞結構原理。

2 建設的意義和作用

利用虛擬仿真技術開展實踐教學,3D虛擬仿真技術實現形式逼真,有助于演示抽象教學內容;通過虛擬仿真技術構建的虛擬教學場景趣味性強,更能激發學生學習興趣;通過虛擬仿真技術,將各種教學資源集中于PC桌面、手機屏幕,使學習更高效。

2.1 有利于實踐教學資源的整合利用

防震減災類實踐教學資源物理上分布比較分散,例如,基礎地質、水文地質野外實習涉及10余條路線,面積覆蓋數10 km2,地質現象比較分散;地震遺址距學校千里之外等。校外資源與校內資源無法有機融合。

通過虛擬仿真技術,可以將校內外實踐教學資源“搬”到PC桌面,“放”在手機屏幕,在虛擬場景中,方便高效的教學輔助工具,和實驗室零距離,野外取樣隨時隨地都可進行實驗。能夠為學生提供一個“可以裝在口袋里”的實驗室,便于校內外實踐教學資源的整合利用。

2.2 有利于提高學生學習興趣和效率

3D網游、3D手游是大學生喜聞樂見的娛樂形式。以3D虛擬仿真技術,將枯燥、條件惡劣的實踐教學資源構建為高度仿真的虛擬現實教學環境,建成桌面虛擬仿真、手機版虛擬仿真系統,兼具教學性與娛樂性,使學生沉浸其中、樂在其中、學在其中。實現互動教學,最大限度地激發學生的自主學習興趣,具有獨特的教學作用。

通常,對于校外實習基地的教學內容一般采取集中時間、集中組織的形式開展教學活動,學生很難提前充分的預習和準備。通過虛擬仿真技術實現的虛擬仿真教學資源平臺,學生可以身臨其境環境中,真實模擬實習過程、實習任務以及可能遇到的問題,提前做好實習的預習和準備,可以在實習教學過程中,大大提高教學和學習效率。

2.3 有利于實踐教學資源的保護

柳江盆地自然保護區和北川地震遺址都是不可多得的野外實踐教學資源。每年有數十所地質類院校學生批量在柳江盆地自然保護區開展地質類教學實習活動,每年都有多批次科考人員和學生赴北川地震遺址開展科考和教學活動。

柳江盆地自然保護區的教學資源包括各種出露的地質現象,北川地震遺址是世界有記錄歷史以來,記錄到的最大垂直抬升位移量的地震構造遺跡,被譽為“天然地質博物館”。隨著時間推移,采礦、侵蝕、泥石流和災后重建等,導致野外教學資源不斷遭到不可恢復的破壞,如果不加以保護,多年以后,這種優質的教學資源可能不復存在。

通過虛擬仿真技術進行3D建模,輔以全景技術,可以再現野外實踐教學場景、教學內容,并融入教學方法,將實踐教學資源虛擬化、電子化,使寶貴的教學資源長久保存和使用。

2.4 有利于防震減災科普知識宣傳

防震減災科普知識宣傳是防震減災工作的重要部分,持續開展防震減災科普知識宣傳,是防災科技學院天然的社會責任。通過長期堅持不懈的努力宣傳,不斷加深廣大人民群眾的防災抗災救災意識,很大程度的提高人民群眾的抗震設防意識和抗災自覺性,實現災前預防、災害發生時把破壞和損失控制到最少程度的可能性。

3 建設思路與實現途徑

根據“地震監測預報、地震災害預防、地震緊急救援”三大工作體系對基礎人才培養的需求,整合野外與實驗室的地震地質、地震災害實踐教學資源,通過虛擬仿真技術更有效的提高應用型人才培養質量。

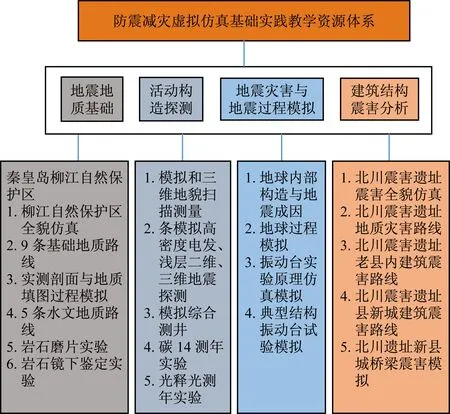

3.1 規劃建設內容,明確建設需求

依據柳江盆地自然保護區和北川地震遺址現存教學條件,本著“虛實結合、能實不虛、以虛補實”的基本原則,對于利用虛擬仿真技術構建地震地質基礎、活動構造探測、地震災害與地震過程模擬、建筑結構震害分析等4個模塊防震減災虛擬仿真基礎實踐教學資源體系。具體如圖1所示。

圖1 防震減災虛擬仿真基礎實踐教學資源體系

3.2 設計實現腳本,探索應用模式

虛擬仿真實踐教學資源的建設,既包括場景、儀器設備、觀察點的建模,也包括教學內容、環節、方法的融入。以多年實驗、實習教學內容與經驗積累和科考獲取的一手資料為基本依據,在充分論證的基礎上,設計編寫虛擬仿真教學資源設計腳本,按教學過程加以實現。

虛擬仿真教學資源應具有沉浸性。虛擬現實技術是對真實世界的三維模擬,沉浸性是其最主要的特征,沉浸性可以引起用戶的思想共鳴,造成心理的沉浸。虛擬仿真教學資源還應具有趣味性。

4 基于虛擬仿真技術的防震減災基礎實踐教學資源的應用

虛擬仿真實踐教學資源具有生動、逼真、立體、有趣等諸多優點,是對實際教學場景和教學內容的實景再現。在“虛實結合、能實不虛、以虛補實”的建設原則下,虛擬仿真實踐教學資源與實物教學資源之間的關系如何處理,充分發揮虛擬仿真教學資源在人才培養中的作用。

4.1 建立“虛擬場景-模擬設備-實景教學”三結合的實踐教學新模式

通過虛擬仿真技術,從宏觀到微觀層面實景再現秦皇島柳江盆地地質實習路線、水文地質實習路線、北川地震遺址、相關大型儀器設備及其包括的所有教學內容;模擬地質類、地下水、土木工程和結構抗震等實驗設備。在虛擬環境中了解路線、認識巖石與地質構造、分析建筑破壞成因等,完成預習、復習和基本設備的操作訓練。

4.2 建立虛擬環境闖關、實景教學考核相結合的考評體系

在虛擬環境中,根據教學環節,合理設置闖關關卡,增強虛擬仿真教學資源的互動、趣味性,激發學生學習的熱情;在實景教學過程中,利用學生在虛擬環境中獲得的經驗和設備使用技能,實現實習過程中教師為主導、學生為主體的教學模式,充分體現學生自主實踐和自我管理的主體地位,同時,加強實景教學的過程考核,兩者相輔相成,提高教學效果和效率。

4.3 面向地震系統服務社會,開展培訓與科普宣傳

搭建Web平臺,利用虛擬仿真資源,面向地震系統內地震監測預報、地震災害預防兩個方向的專業人員開放,可以解決培訓內容抽象、現場實習教學受限等問題;面向社會開放,為關注和了解防震減災相關知識人群提供可學習、可操作、仿真環境、真實感受的體驗和學習資源,提高社會對防震減災知識的普及程度。

5 結 語

基于虛擬仿真技術的防震減災基礎實踐教學資源建設順應了信息技術與教育融合的歷史潮流,符合教育內容更新、教育方法改革以及受教育者特點變化的客觀事實,從教學資源建設途徑、教學方法與教學模式改革等方面獲得了一些經驗,但資源利用的效能評價仍需進一步探索。