青木川傳奇

——古鎮青木川的“6個故事”

◎陳榮景(本刊記者) 李長波 王秋偉

獨特的建筑、民俗、歷史,古鎮青木川正在書寫新的“故事”,擴大文化的張力

襟隴帶蜀、“雞鳴三省”的青木川古鎮,位于陜西西南角。這里歷史文化積淀深厚,古建筑文化、民俗文化、紅色文化、自然生態文化薈萃,具有不可限量的保護發展價值。

今年5月,省委書記胡和平在寧強調研時,對青木川古鎮的開發建設提出了高的標準、嚴的要求。對此,寧強縣著力講好青木川“6個故事”,在保持青木川歷史文化風貌的同時,弘揚羌漢民族崇文、守信、公平、自律的文化傳統。

滄桑巨變青木川

青木川歷史悠久,曾是羌漢雜居地區,春秋戰國時期,今青木川境為白馬氐所轄,南北朝時期是氐人楊氏藩王國的領地,明以前屬四川管轄,明初劃歸陜西,明朝始建成被稱為草場壩,后建回龍寺院,遂改稱回龍場。清同治年間稱永寧里,鄉民以大青木樹為象征代稱為青木川,民國時稱鳳凰鄉。

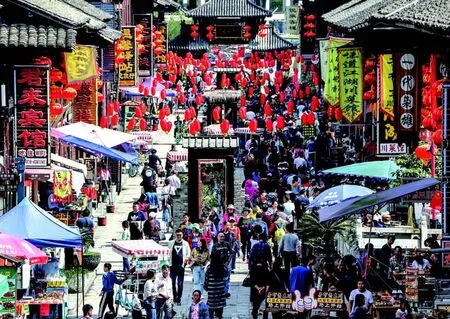

青木川古建筑歷經百年滄桑,現留有大量保存完好、風格迥異的古街、古祠、古棧道、古建筑群等歷史古跡。古鎮老街始建于明成化年間,街長868米、寬4米,總面積達4萬余平方米,現在遺留有歷經百年滄桑保存仍然完好的清末民初古建筑20余處,當初都是繁華的商鋪。

時至今日,青木川老街上近百戶人家的房子大都是四合院,二進的兩層結構,建筑風格有明清時期的旱船式,也有西方教堂式。這些明、清、民國時期不同風格的古建筑群,古樸獨特,雕梁畫棟,風格典雅,盡顯古鎮的靜謐安詳,是不可再造的歷史文化遺產。

當年魏輔唐的新宅老宅與回龍場遙相呼應,老宅子是典型的中式二進二院建筑,四周石獅托柱雕梁畫棟,門窗精雕鏤空。新宅緊依老宅而建,卻是西洋風格,莊重肅穆。

2014年,我省作家葉廣芩的小說《青木川》改編成的電視連續劇《一代梟雄》熱播,使得青木川備受矚目。

“一代梟雄”家族的盛衰

說起傳奇古鎮青木川,就繞不開“一代梟雄”魏輔唐。魏輔唐(1902—1952),原名魏元貴,寧強縣青木川魏家壩人,名元貴,字輔唐,以字行。兄弟三人,行三。

父親魏達幫,母親楊氏,以務農、賣油為生。魏輔唐少時曾入私塾,但不肯讀書,勇猛好斗,14歲即輟學回家,放牧、打柴、種地。1926年成為新任團總瞿文章屬下的三個隊長之一。次年,瞿文章病故,魏輔唐成為團總,開始了他管理、統治青木川的歷史。

魏輔唐任民團團總后,多次接受寧羌府征調,因功受賞,名聲漸震,而他也趁機從中奪得大批槍支,壯大自己的武裝力量。統治青木川期間,魏輔唐兼并土地,占有200多畝良田沃土和大片耳山林木,侵吞幾處祠堂、廟宇的房、地產。巧立名目橫征暴斂,光他自行制定征收的苛捐雜稅就有八種之多。開辦“輔友社”百貨店、手工制革廠、“唐世盛”綢布店、“同濟堂”中藥鋪等,壟斷市場。

1949年秋,魏輔唐將原有武裝擴編為“寧西人民自衛總隊”,任總隊長,被授予上校軍銜。同年12月寧強縣城解放,魏輔唐即派代表赴縣辦理交槍手續。

1952年4月,寧強縣人民法院以反革命惡霸殺人罪判處魏輔唐死刑,剝奪政治權利終身,并沒收本人全部財產。4月27日,魏輔唐被槍決于青木川輔仁中學操場。同時被槍斃的,還有他的大哥魏元臣。

1986年4月,中共陜西省委將原國民黨寧西人民自衛總隊定為投誠部隊。1987年5月,寧強縣人民法院對魏輔唐一案重新審理,撤銷了1952年的刑事判決,宣布“對魏輔唐不予追究刑事責任”。1988年3月,魏輔唐兒子領到了1700多元的補償費和財產折價款。

劉甲三、黎民覺策反

在20世紀中期促成寧西人民自衛總隊魏輔唐部投誠、穩定中共在青木川及至陜甘川交界地帶的政權,其中有兩個人發揮了不可替代的作用,一個是1926年加入中國共產黨、時任青木川輔仁中學校長的劉甲三,另一個就是曾先后任寧強縣人委副主任、漢中市副市長、陜西省人民政府參事等職的黎民覺。

劉甲三,名鼎錫,寧強人,1926年加入中國共產黨,1927年任中共陜南特別委員會書記,為中共陜南黨組織的發展做出過重要貢獻。

黎民覺,寧強人,曾在馮玉祥、楊虎城部擔任軍職,受中國共產黨的影響,積極從事宣傳革命主張,參與中共綏靖軍特支發動的安康起義,以及反蔣倒蔣、中共黨的地下兵運工作等。

1949年,國共兩黨在陜南川北的戰斗到了關鍵時刻,國民黨殘余勢力負隅頑抗。這時,接受過中華民國國軍正式委任、堪稱陜甘川交界地帶最具實力地方武裝的魏輔唐部何去何從,則顯得舉足輕重。當年春夏之際,中共地下黨員、當時受聘擔任青木川輔仁中學校長的劉甲三,認為做魏輔唐策反工作的時機已成熟,便致信黎民覺,邀其回寧強策反魏輔唐。

8月,黎民覺從成都秘密到達青木川,與劉三甲接頭,兩人就策反工作的具體步驟進行了協商,決定“先由劉甲三在魏輔唐面前為黎民覺做些宣傳與鋪墊”。9月中旬,黎民覺從甘肅碧口再次來到青木川,以經商客人身份住在魏輔唐開辦的旅店里。劉甲三促請魏輔唐設宴招待黎民覺和輔仁中學的幾位老師。

此后六七天,魏輔唐白天接待國民黨撤退部隊和其他過往人員,晚上即應約與黎民覺交談,黎民覺對其耐心講解國內形勢。通過“曉之以大義、明之以利害”的宣傳,和闡明共產黨的“首惡必辦、脅從不問、立功受獎”的政策,漸漸消除了魏輔唐的疑慮。

1950年1月,黎民覺第三次赴青木川,勸說魏輔唐投誠,黎民覺的耐心、真誠,最終說服了魏輔唐。魏輔唐當即帶領警衛隊同黎民覺到寧強縣城,同縣長、公安局長和駐地部隊負責人等商談了交槍、整編、學習培訓等事宜。隨后,魏輔唐接受整編,交出了大量武器和其他軍事裝備。

秦蜀隴文化、習俗薈萃之地

青木川西連四川省青川縣,北鄰甘肅省文縣、康縣,曾是入川的要道之一,秦蜀之咽喉,兵家必爭重地,商賈云集之邊貿重鎮。

早在三國時期,鄧艾攻蜀時曾率魏軍入境南下,明末崇禎十年(1637年)闖王李自成義軍由青木川過境入川占領青川縣,清太平天國蘭大順義軍與官軍曾在境內秦家埡鏖戰。1933年國民黨軍第1師、第64師曾駐扎青木川,企圖入四川、甘肅阻擋北上抗日的工農紅軍。1949年10月胡宗南騎兵第二旅旅長呂繼化率殘部在青木川駐扎9天,企圖利用自然地形負隅頑抗,在解放大軍強大攻勢下,潰逃入川。

青木川陜南、秦巴風格的民居建筑,更是既體現了楚漢文化和巴蜀文化的主格調,又充分吸收了徽派建筑的特點,這些結合陜南自然條件和人文條件設計建造的、具有濃郁秦巴地方特色的住宅設計新穎,結構合理,特色鮮明,是青木川建筑文化的重要組成部分。

三省交界的特殊地理位置,使青木川成為秦蜀文化薈萃之地,當地文化風俗亦川亦陜,并帶有部分隴南文化特色。羌族文化及鄉紳文化對青木川也產生了非常深遠的影響。各種文化并行碰撞、交相輝映,是青木川文化的最大特色。

在民風習俗上,青木川也融合了三省特色,婚嫁、喪葬習俗保留完整,獨具特色。尤其是儺戲表演、唱川劇、吼秦腔、趕場、逛廟會、正月鬧春、跳關公、過刀山等民俗具有廣泛的群眾基礎,三月三廟會、七月十五鬼神會、牛王會、馬王會、文昌公廟會等地方特色濃郁。

青木川交通便捷,上通秦隴,下達巴蜀。青(木川)—姚(渡)公路從秦家埡出境,西行25公里就到四川青川縣姚渡鎮,與211國道相接,距九寨溝景區227公里;從甘肅隴南、九寨溝方向,可經甘肅文縣碧口鎮進入青木川。

沿古鎮西北方的金溪河逆流而上,有一條在巨大山巖上鑿出的臺階路,這就是明清年間留下的商運古棧道遺址。棧孔周圍巖壁的石刻依稀可見“崎嶇之路”四個大字,這條通往甘肅的秦隴古棧道長30公里,從此翻越西邊的鳳凰山,可以到達甘肅的隴南市,是千百年來陜甘重要商道。

夢里江南鄉 詩意青木川

“五盤雖云險,山色佳有余。仰凌棧道細,俯映江木疏。地僻無網罟,水清反多魚……”。詩圣杜甫途經青木川時,如此描繪了這里的山水。

沿著古鎮金溪河一路向西,就進入青木川國家級自然保護區。在保護區內的馬家山,野生動物學家發現金絲猴與獼猴同域分布,這一現象引起世界野生動物界的關注。保護區屬秦嶺與岷山交會處,呈明顯的間斷分布和特定自然氣候,被動、植物專家們譽為“天然的動植物基因庫”。

而順著金溪河一路向南行進大約20公里,就是位于陜、甘、川三省結合部的白龍湖風景區。從山上向下俯視,白龍湖像一條巨龍睡臥在群山之中,碧綠的湖水像碩大的翡翠鑲嵌在湖底。站在甲板瞭望,清風生而波浪起,云霧轉而山迷蒙。

光陰里的文明傳承

青木川古建筑群保存較為完整。以回龍場老街為主,金溪河將古街拉成了弧形,遠觀形似一條臥龍,街道從南向北蜿蜒866米,兩邊的明清民居商鋪錯落有致連綴在一起。現存古樸獨特、雕梁畫棟、風格典雅的古建筑房屋260間,回廊、天井寬大舒展,是不可再造的歷史文化遺產。

鎮上現有的民房,大多建于明、清兩代,陳年標語保留至今。“打倒地主,擁護土改”“一天節約一兩糧,十年要用倉來裝”“歌唱偉大的毛澤東,歌唱偉大的工農兵”……歷史的滄桑,在這里烙印清晰,歷歷在目。

在老街回龍場開辦“種德書屋”的村民徐聯邦,家里的房子已有100多年的歷史。木質結構的老房子遭受2008年地震有一定程度的損壞,重建時家人本想修建磚混結構的房子,但被徐聯邦堅決否定了。

徐聯邦說,老街上有近200戶住戶,其中30多戶的房子在地震中有損壞,但截至目前,他們的房子仍是原汁原味。