基于產業鏈價格的金融風險傳導機制研究

——以大豆產業鏈為例

時 凱

(南京曉莊學院,江蘇 南京 210000)

一、緒論

(一)研究背景和意義

伴隨著信息技術的發展和金融創新的浪潮,近年來國內外經濟和金融聯系日益密切。不同金融市場之間更加開放,消息和資本可以自由流動,市場之間的關系變得更為緊密,使金融風險很快就會擴散到其他市場。在這一背景之下,金融風險一直是經濟發展過程中所避不開的問題。金融風險的傳染性基本特征導致風險會在不同市場之間傳導,風險的影響范圍隨之擴大,嚴重時甚至可能導致全社會經濟秩序的混亂。2008年美國金融危機產生后,風險波及全球,危機和復蘇一直是這十年間世界經濟發展的主題。相比于發達國家,我國經濟發展起步晚、經濟基礎薄弱、金融市場不完善,經濟發展中的不明朗因素更多。

這些不確定性無疑會給大宗商品的價格帶來變化,因此加大了大宗商品價格的市場風險。大宗商品作為原材料,是眾多產業鏈的源頭和重要中間環節,影響著產業鏈下游眾多公司的生產成本和收益。因此,產業鏈就是風險的傳導鏈,以產業鏈價格為切入點研究金融風險的傳導機制,不僅可以了解產業鏈上下游的風險傳導關系,也可以探討期貨市場和現貨市場的跨市場風險傳導關系。研究結果對于金融風險傳導理論是一種豐富和完善;根據分析結果,也可以對金融風險防范提供一些建議,具有一定的理論意義和實踐意義。

(二)文獻綜述

1.理論研究。自Krugman(1979)提出第一代金融危機模型以來,金融風險傳導問題在國內外得到了廣泛的研究。Forbes和Rigobon(2002)研究認為,市場波動加劇可能導致危機期間市場之間的相關性增加,風險傳遞的可能性增加。在跨市場風險傳導機制的國內研究方面,張強和張瑞懷(2006)對我國證券風險轉化為銀行風險的路徑進行了研究。蔣序懷等(2006)運用理論模型與實證模型相結合的方法分析了我國股票市場、債券市場和商業銀行之間的風險傳染效應。

在產業鏈研究視角下,石智超等(2016)從產業鏈的角度分析了期貨市場與產業鏈上下游股票市場之間的風險傳導關系,指出下游需求對大宗商品價格影響較大,同時大宗商品價格波動又會沖擊到上游企業。方燕和鄧潔(2013)分析了大豆期現貨價格和豆油、豆粕價格間的傳導關系,研究表明大豆產業鏈上游和下游的價格存在長期穩定的均衡關系。在風險的期現貨跨市場傳導方面,馬述忠等(2011)指出,大豆期貨市場的存在是現貨市場波動的根源之一,大豆期貨市場的風險隨市場波動傳導至現貨市場。王朝暉和李心丹(2013)市場信息會從期貨市場轉移到現貨市場,股指期貨市場與股票現貨市場之間存在雙向風險傳遞。

2.實證研究。隨著理論基礎的完善和信息技術的發展,各種實證模型被國內外學者運用于分析風險的傳導問題上。早在1996年Huang(1996)就從產業鏈的角度,運用VAR模型分析發現石油收益率是下游大多數美國石油公司股票收益率的格蘭杰原因,石油收益率與美國股票市場收益率之間關系密切。國內方面,李麗紅(2015)設計了價格協整模型、收益率風險VAR模型和極端風險波動GARCH模型。多元VAR-GARCH(1,1)-BEKK模型被寇明婷等(2011)運用于分析農產品期貨市場和股票市場之間的互動關系。在風險的期現貨跨市場傳導方面,張彥等(2011)和倪嘉(2012)分別利用Granger格蘭杰因果檢驗和GARCH模型對滬深300股指期貨與股票現貨之間的風險傳導進行了相關研究。武琳和丁浩(2012)采用VAR模型實證方法,利用Granger 因果檢驗、脈沖響應和方差分解等方法分析期貨、現貨及股票價格收益之間的關系。

3.評述。對于相關文獻進行梳理可以發現,對金融風險傳導機制的研究本身就是一個熱門的課題,眾多基礎性的理論成果已經被發現提出,現有文獻對金融風險傳導問題的研究已經達到了一定高度。在實證方面,相關研究所采用的實證模型大致有以下幾類:VAR和VEC模型、單變量或多變量GARCH模型及其變型衍生模型等。上述模型得到較為準確的實證結論,可以較好地用來分析金融風險的傳導機制,為本文的實證研究奠定了堅實的基礎。

但是國內外學者基于產業鏈價格角度對金融風險傳導問題的研究成果較少,對風險在產業鏈上下游的傳導機制分析不細致。且我國的金融市場尚處于發展完善階段,市場結構日趨復雜,研究難度較大。上文提到的一些研究成果由于受數據可得性、時間跨度和計量方法等這些局限性,得到的結論值還得進一步檢驗。

二、基于產業鏈價格的金融風險傳導理論分析

(一)相關概念界定

1.產業鏈與產業鏈價格。

(1)產業鏈。

產業鏈是指部門或企業基于技術、經濟和時空等關系形成的一種鏈條式的關聯關系。把產業鏈進一步拆分,有四個維度的概念,分別是價值鏈、企業鏈、供應鏈和空間鏈。這四條鏈相輔相成、共同作用,影響著產業鏈的形成和發展。以大豆產業鏈為例:大豆產業鏈以大豆為中心,大豆種子是大豆產業鏈的上游;以大豆為原材料的豆油、豆粕等是大豆產業鏈的下游。

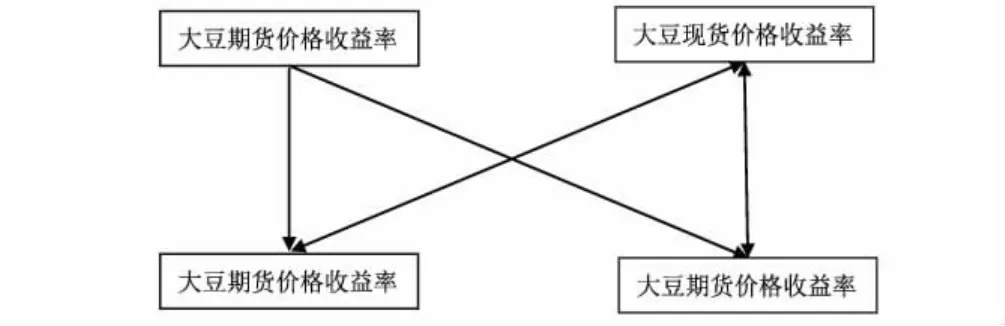

圖1 期貨市場大豆產業鏈構成示意圖

(2)產業鏈價格。

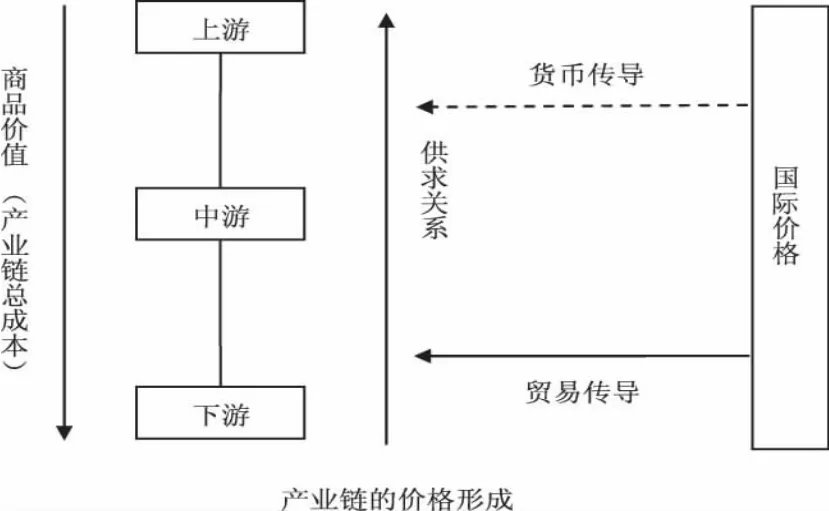

價格形成機制是指價格在形成和運動過程中受到相關因素制約和發揮作用的方式。價格的形成受多種因素影響,從產業鏈的角度,需要綜合考慮商品價值、供求關系和國際價格這三個因素對價格形成的影響。

生產資料價值、勞動價值和社會價值共同構成了商品價值。價值是價格形成的基礎,因此材料消費支出、勞動報酬支出和利潤共同構成了商品的價格。其中,材料消費支出和勞動報酬支出最重要,二者構成了商品的生產成本,是價格形成的重要組成部分。縱向地來看,產業鏈上游的產成品直接作為下游的生產資料計入生產成本。這樣,一條環環相扣的價格鏈和價值鏈便自然形成,產業鏈價格也由此形成。

商品價值外,供求關系對于產業鏈價格的影響作用也不容忽視。通常在研究供求關系對價格的影響時,只會關注商品本身和其替代品或互補品的供求情況。但是在產業鏈視角下,因為產業鏈上下游所具有的緊密的聯結關系,供求關系對于商品價格的影響便會自然沿產業鏈傳導,形成上下游的聯動效應,促進產業鏈價格的形成與變動。

在國際分工日益明顯,國際間商品進出口貿易日益繁榮的今天,產業鏈價格的形成無可避免地會受到國際價格的影響。國際市場價格向我國市場價格傳導路徑包括貨幣傳導路徑和貿易傳導路徑兩個方面,其中主要通過大宗原材料、能源等產業鏈上游產品的貿易傳導路徑實現。主要表現在:國際市場上商品價格的上漲會直接導致進口商品價格的上漲,國內商品的價格水平也因此提高。

總體而言,商品價值對產業鏈價格的影響主要體現在產業鏈上游到下游的傳導中,供給和需求對產業鏈價格的影響主要體現在產業鏈下游到上游的傳導,而國際價格因素對產業鏈價格的影響則是國際間的橫向影響。

圖2 產業鏈價格形成機制示意圖

2.風險與風險傳導。

(1)風險。

簡單來說,風險就是指損失發生的可能性,可以把預期目標和實際結果之間的差距稱為風險。金融風險就是指與金融有關的風險。金融風險種類繁多,分類標準不同,分類結果也各不相同,此處不再贅述。本文研究的產業鏈價格金融風險主要是一種價格風險,是一種跨市場風險。

價格風險是指由于標的資產價格波動導致衍生工具價格或價值波動而形成的風險。跨市場風險是指跨越不同市場間而發生的風險,例如本文要研究的期貨市場和現貨市場。相比于單一市場風險,跨市場風險涉及的市場種類更多,波及的范圍更廣,造成的危害也就更大。

(2)風險傳導。

根據前文對于金融風險的概念界定可知,傳染性是金融風險的基本特征之一。在經濟運行中,金融機構發揮中介職能,通過疏通、引導資金流動,實現資源的分配。但是在資金和資源轉移的同時,風險也隨之擴散、傳導。只要金融網絡中任何一方發生風險,都有可能通過金融中介實現風險傳導,從而對網絡中的其他主體、其他市場、其他方面產生影響。

金融風險實現在不同市場之間傳導的載體和渠道多種多樣,但是金融風險傳導最直觀的表現通常就體現在價格波動的相關性上,研究金融市場的風險傳導機制主要研究一個金融市場價格序列的波動引起其他金融市場價格序列關聯運動的規律和特點。

(二)產業鏈價格金融風險傳導機制

為了研究金融風險的傳導機制,必須首先找出金融風險產生的原因。基于產業鏈價格的金融風險來源其實更多地是一種市場風險源,它主要體現在價格的波動上。在交易過程中,市場價格波動是交易者最大的風險來源,價格波動在給交易者帶來交易利潤的同時也帶來了損失風險。這種損失風險還將由于杠桿原理的存在而被放大。

1.基于產業鏈價格形成的傳導機制。任何一個經濟主體都不是孤立的,當它的行為對自身產生影響時,也會影響到其他主體,這就是金融市場的本質。筆者上文對產業鏈價格形成機制作了簡要的理論分析,和價格形成機制類似,風險基于產業鏈價格形成的傳導機制也可以分為兩個方面:成本傳遞傳導和需求拉動傳導。

(1)成本傳遞傳導。

成本傳遞傳導是指,如果產業鏈游大宗商品期貨價格和現貨價格上漲,基于價格形成機制的影響,產業鏈下游的大宗商品在未來的生產成本將會上漲,所以其期貨價格也會上漲,投資者從而持有下游大宗商品的多頭,希望獲得超額回報。如果產業鏈游大宗商品期貨價格和現貨價格下跌,基于期貨市場的價格發現功能的判斷和價格形成機制的影響,產業鏈下游的大宗商品在未來的生產成本將會下降,所以其期貨價格也會下降,投資者從而持有上游大宗商品的空頭,希望及時止損。

(2)需求拉動傳導。

需求拉動傳導是指,如果產業鏈下游大宗商品需求增加,基于價格形成機制的影響,產業鏈下游大宗商品期貨價格將會上漲,所以產業鏈上游的大宗商品在未來的期貨價格和現貨價格也會上漲,投資者從而持有這些大宗商品的多頭,希望獲得超額回報。如果產業鏈下游大宗商品需求減少,基于期貨市場的價格發現功能的判斷和價格形成機制的影響,產業鏈下游大宗商品期貨價格將會下跌,所以產業鏈上游的大宗商品在未來的期貨價格和現貨價格也會下跌,投資者從而持有這些大宗商品的空頭,希望及時止損。

產業鏈上下游市場價格波動是產業鏈金融市場最大的風險來源,所以產業鏈上下游之間的價格聯動機制不僅形成了一條環環相扣的價格鏈和價值鏈,風險的傳導鏈也同時形成。但是,當產業鏈上游大宗商品價格和下游大宗商品需求產生變動時,不會立即體現在上下游的價格變動上,所以產業鏈上的廠商在短期內頻繁調整生產計劃和價格對其是不利的,廠商的調整過程實際上是基于產業鏈的生產周期而存在時滯的,導致基于產業鏈價格形成的風險傳導過程是緩慢的。

2.基于預期因素的傳導機制。預期因素是另一個促使市場信息流動的重要力量,而且它的傳導過程相較于價格形成機制更為迅速。預期因素又可以分為短期價格預期和長期趨勢預期。

(1)短期價格預期。

短期價格預期的表現在于,如果產業鏈下游大宗商品期貨價格上漲,基于期貨市場的價格發現功能的判斷和預期因素的影響,投資者將產生進一步的期望:相信產業鏈上游的大宗商品在未來的現貨價格和期貨價格也會上漲,從而持有上游大宗商品的多頭,希望獲得超額回報。如果產業鏈下游大宗商品期貨價格下跌,基于期貨市場的價格發現功能的判斷和預期因素的影響,投資者將產生進一步的預期:相信產業鏈上游的大宗商品在未來的現貨價格和期貨價格也下跌,從而持有上游大宗商品的空頭,希望及時止損。

(2)長期趨勢預期。

長期趨勢預期的表現在于,如果產業鏈下游企業或商品符合行業整體的發展趨勢,順應經濟的未來發展方向,由于這些預期因素的影響,投資者將產生進一步的期望:相信產業鏈上游的大宗商品在未來的需求量將會大大增加,并導致大宗商品價格上漲,從而持有這些大宗商品的多頭,希望獲得超額回報。如果產業鏈下游企業或商品不符合行業整體的發展趨勢,違背了經濟的未來發展方向,由于這些預期因素的影響,投資者將產生進一步的預期:相信產業鏈上游的大宗商品在未來的需求量將會大大減少,并導致大宗商品價格下跌,從而持有這些大宗商品的空頭,希望及時止損。

經濟需求通常來自下游,所以分析的重點是產業鏈下游,當它受到預期因素的影響時,在利好消息的影響下,大量資金進入市場進行投機;在負面消息的影響下,大量資金逃出市場,可能引發資本逃逸。風險就這樣基于預期因素在產業鏈的上下游金融市場內實現傳導

預期因素還可能導致或加劇“羊群效應”,從而導致或加快產業鏈價格金融風險的傳導。“羊群效應”是指投資者在進行投資決策時傾向于模仿其他個人或機構投資者的現象,它屬于一種非理性行為。理性的投資行為可以實現一個穩定的市場,但非理性行為使信息的流動發生變化,將嚴重扭曲市場價格,可以導致一段時間的價格波動在產業鏈上下游之間和不同金融市場之間的一致性變化,這就形成了產業鏈價格金融風險的傳導。

三、基于VAR模型的產業鏈價格金融風險傳導實證分析

(一)基本假設

價格的波動會直接導致收益率產生變化,期貨市場是一個零和博弈的市場,所以只要收益率產生波動,這必然導致一些參與者的收益損失。而風險就是指損失發生的可能性,所以收益率是目前普遍運用的,可以較好地用來表示風險的指標。基于第二章的理論分析內容,大豆產業鏈價格金融風險通過價格形成和預期因素兩種機制傳導在產業鏈上游和下游之間相互傳導,由此可以得出以下幾個基本假設:

假設1:大豆現貨價格收益率的上漲(下跌)會引起豆油和豆粕期貨價格收益率的上漲(下跌)。

假設2:大豆期貨價格收益率的上漲(下跌)會引起豆油和豆粕期貨價格收益率的上漲(下跌)。

假設3:豆油或豆粕期貨價格收益率的上漲(下跌)會引起大豆現貨價格收益率的上漲(下跌)。

(二)樣本選取和處理

大豆行業是國民經濟的重要產業,期貨市場在全球的大宗商品的定價體系中發揮著重要的作用,農產品也是比較成熟的一類大宗商品。所以本文以大豆產業鏈為例,從產業鏈價格的角度來研究金融風險的傳導機制。用于實證分析的變量是收益率,收益率數據是將收集到的價格數據取對數后差分,將產業鏈上下游的價格收益率定義為:RPDD=LNPDDt-LNPDDt-1,RFDD=LNFDDt-LNPDDt-1,RFDP=LNFDPt-LNFDPt-1,RFDY=LNFDYt-LNFDYt-1。其中,RPDD 表示大豆現貨價格收益率,RDD大豆期貨價格收益率,RFDP表示豆粕期貨價格收益率,RFDY表示豆油期貨價格收益率。

2009年5月9日起至2018 年4月11日止是本文采用的樣本區間,實證分析所用的大豆產業鏈上下游商品價格為結算價。為了方便實證分析,對原始數據進行了簡單的整理:剔除了雙休日及法定節假日等空白數據和期現貨市場不匹配數據,最后共得到2401個匹配的時間序列樣本。價格數據均來自萬得數據庫,運用Eviews6.0軟件進行實證分析。

(三)平穩性檢驗

運用單位根檢驗法對大豆產業鏈上下游價格收益率序列進行平穩性檢驗,可以得出4組價格收益率序列之間是否存在協整關系,也為下一步實證分析打下基礎,其檢驗結果如表1:

表1 單位根檢驗結果

由表1中的結果顯示,大豆產業鏈上下游4組價格收益率序列都是平穩的。可以進行接下來的向量自回歸模型建立。

(四)向量自回歸模型分析

先建立一個VAR模型,然后根據AIC和SC準則來選擇合適的滯后期。設定最大滯后期數為8,由輸出的結果可知AIC和SC的最小值落在滯后期1,因此筆者選擇滯后階數P=1進行后續分析。VAR模型滯后期選擇結果如表2:

表2 VAR模型滯后期檢驗結果

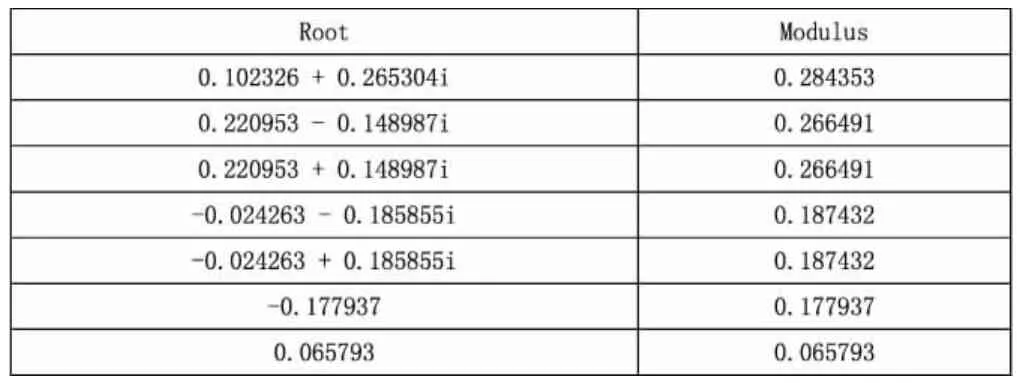

VAR模型設定完成后使用AR根表方法來檢驗模型的平穩性:判斷一個VAR模型是否穩定的方法是觀察模型中特征根的到數值,如果它們全部小于1,即都在單位圓內,則說明模型是一個平穩系統。

表3 VAR模型的AR根表

由表3可以看出:VAR模型中特征根的倒數值都小于1,說明我們通過RPDD、RFDD、RFDY和RFDP四組序列聯立的模型是平穩的。

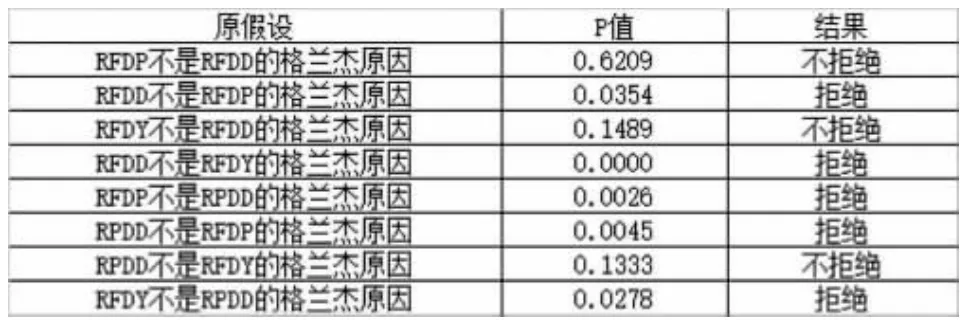

(五)格蘭杰因果關系分析

由單位根檢驗結果可知,4組收益率序列都是平穩的,接下來可以通過Granger因果關系檢驗進一步分析各個收益率序列之間的引導關系,也就是風險在產業鏈上下游之間的傳導關系,結果如表4:

表4 Granger因果檢驗結果

表4顯示的是在顯著性水平為5%,滯后期為15期時的檢驗結果。表4從上至下,依次表示以RFDD、RPDD、RFDP和RFDY作為被預測變量時的結果,由輸出結果可知在5%的顯著性水平下RFDD是RFDP和RFDY的Granger原因;RFDP是RPDD的Granger原因;RFDY是RPDD的Granger原因;RPDD是RFDP和RFDY的Granger原因。格蘭杰因果分析檢驗與預期假設情況一致,圖3展示了風險在產業鏈上下游,期貨和現貨市場之間的傳導方向。

圖3 大豆產業鏈價格金融風險傳導方向示意圖

這個分析結果表明,產業鏈上游的大豆期貨價格收益率序列確實可以引導產業鏈下游的豆油期貨價格收益率序列和豆粕期貨價格收益率序列變動。即風險在期貨市場內部沿著大豆產業鏈上游向下游單向傳導,證明假設2是正確的。產業鏈上游的大豆現貨價格收益率序列分別和產業鏈下游的豆油期貨價格收益率序列、豆粕期貨價格收益率序列之間存在雙向的Granger因果關系,即風險沿著大豆產業鏈在上游現貨市場和下游期貨市場之間雙向傳導,證明假設1和假設3是正確的。

(六)脈沖響應分析

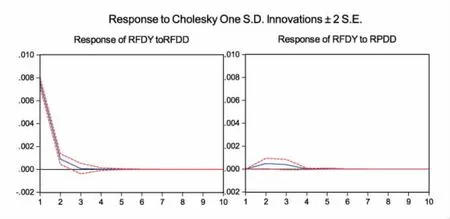

基于VAR(1)的模型進行脈沖響應函數分析,圖3為RFDD、RPDD為沖擊變量,RFDP為響應變量的脈沖響應函數圖,分別刻畫了對沖擊變量施加一個正的標準差新信息沖擊后,響應變量對該沖擊的響應。

圖4 RFDP脈沖響應函數圖

圖5 RFDY脈沖響應函數圖

圖4表明RFDP對一個分別來自于RFDD和RPDD的標準差新信息沖擊后的響應大小。圖5表明RFDY對一個分別來自于RFDD和RPDD的標準差新信息沖擊后的響應大小。從圖中可以看出,兩組脈沖響應圖趨勢變化相似,和后期相比,響應在1到3期內是明顯的,但是之后的響應便呈現下降趨勢,無限趨近于0,終于在第六期后趨于穩定。而且縱觀全體脈沖響應函數圖,響應值始終未超過0.1個百分點以上。這說明短期內來自產業鏈上游RFDD、RPDD的新信息沖擊無法迅速影響到RFDP、RFDY的波動。這和產業鏈的生產周期有關,也說明基于產業鏈價格形成的傳導機制比基于預期因素的傳導機制影響力更大。

(七)方差分解

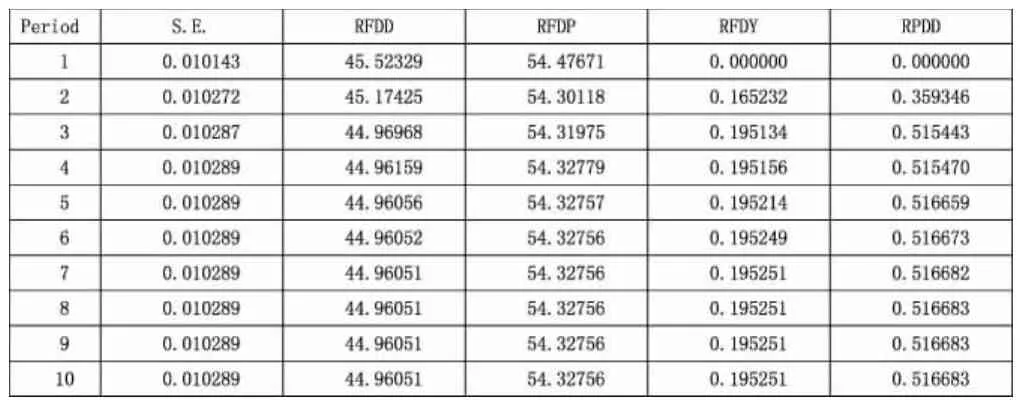

基于VAR的模型進行方差分解分析,表5顯示的是前10期的結果,表中的數據表示了RFDD、RFDP、RFDY、RPDD四個變量的相對貢獻率,每個序列的總貢獻率為100%。豆粕期貨價格收益率方差分解結果如表5:

表5 豆粕期貨價格收益率方差分解結果

從表5中可以看出:從長期來看,豆粕期貨價格收率的變動解釋了自身變動的54.33%,大豆期貨價格收益率的變動解釋了豆粕期貨價格收益率變動的44.96%,其他兩組收益率貢獻率均低于1。4組數據變動的解釋程度逐期變化不大,其中起到最重要作用的是大豆期貨價格的波動。大豆現貨價格自身的方差貢獻率逐漸減小,但在總方差中僅次于大豆期貨的影響程度。

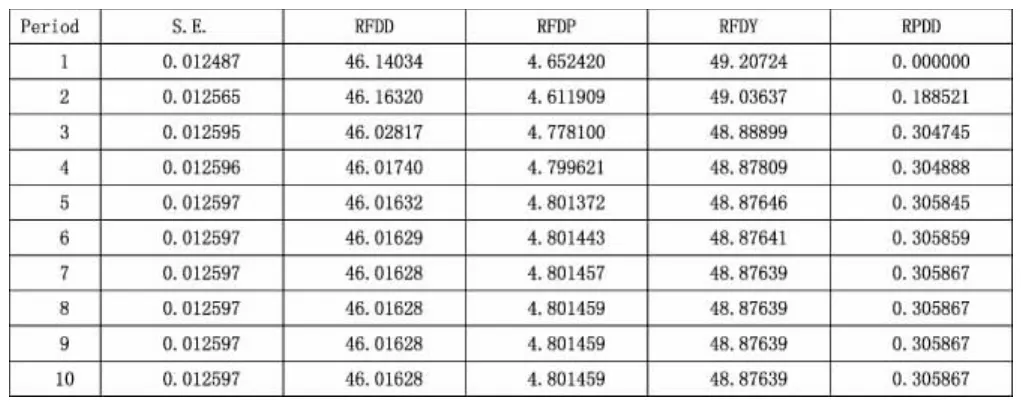

表6 豆油期貨價格收益率方差分解結果

從表6中可以看出:從長期來看,豆油期貨價格收率的變動解釋了自身變動的48.88%,大豆期貨價格收益率的變動解釋了豆粕期貨價格收益率變動的46.02%,豆粕期貨價格收益率的變動解釋了豆粕期貨價格收益率變動的4.8%。與豆粕期貨價格收益率方差分解結果相似,4組數據變動的解釋程度逐期變化不大,且其中起到最重要作用的也是大豆期貨價格的波動。

由此可見,無論是對于豆粕期貨價格收益率還是豆油期貨價格收益率,短期內大豆期貨價格收益率所占的信息量和產生的影響都是相當大的。而大豆現貨價格收益率所占的信息份額小,對下游波動影響很小。表明相較于上游現貨市場到下游期貨市場的跨市場傳導,短期內風險從產業鏈上游到下游的傳導在期貨市場內部比較明顯,符合預期。

五、結論

本文以VAR模型為基礎,利用Granger檢驗、脈沖響應和方差分解等多種方法研究了大豆產業鏈上下游四組價格收益率序列之間的相關性和相互引導作用,以此來標志風險在產業鏈上下游期貨市場和現貨市場之間的傳導。

首先,對四組價格收益率序列數據進行平穩性檢驗,檢驗結果表明數據是平穩的,可以進行進一步的檢驗。

其次,利用Granger因果關系檢驗分析得到產業鏈價格金融風險從大豆期貨市場產業鏈上游向下單向傳導;產業鏈價格金融風險沿產業鏈在大豆上游現貨市場和下游期貨市場之間雙向傳導。

最后,利用脈沖響應函數分析得出,因產業鏈的生產周期較長,短期內來自產業鏈上游的新信息沖擊無法迅速影響到下游收益率的波動,也說明基于產業鏈價格形成的傳導機制比基于預期因素的傳導機制影響力更大。利用方差分解定量地分析得到,在短期內,相較于上游現貨市場到下游期貨市場的傳導,產業鏈價格金融風險從上游到下游的傳導在期貨市場內部比較迅速、明顯。