基于GIS技術(shù)的全國水土流失動(dòng)態(tài)監(jiān)測與公告項(xiàng)目成果的應(yīng)用與數(shù)據(jù)挖掘

姬俊虎,韓鳳翔,周樂群,吳勇前

(1.長江流域水土保持監(jiān)測中心站,湖北 武漢 430010;2.長江水利委員會 水土保持局,湖北 武漢 430010;3.秭歸縣水土保持局,湖北 秭歸 443600)

全國水土流失動(dòng)態(tài)監(jiān)測與公告項(xiàng)目(以下簡稱“公告項(xiàng)目”)是由水利部水土保持監(jiān)測中心會同七大流域機(jī)構(gòu)實(shí)施的經(jīng)常性專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目,自2013年實(shí)施以來,不僅獲得了全國各水土流失重點(diǎn)防治區(qū)大量抽樣縣具有準(zhǔn)確對應(yīng)關(guān)系的關(guān)于土地利用、林草植被覆蓋、林緣線、土壤侵蝕等數(shù)據(jù)成果,而且收集了大量基礎(chǔ)資料。公告項(xiàng)目的數(shù)據(jù)成果采用統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),獲得的數(shù)據(jù)豐富、全面、具有時(shí)間連續(xù)性,各單項(xiàng)數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域廣,而且基于GIS平臺可實(shí)現(xiàn)對具體對象的運(yùn)算和統(tǒng)計(jì),從而發(fā)掘成果數(shù)據(jù)的應(yīng)用潛力。以三峽庫區(qū)重點(diǎn)治理區(qū)抽樣縣——湖北省秭歸縣為例,介紹了單項(xiàng)數(shù)據(jù)的功能性和拓展應(yīng)用,以探索多期單項(xiàng)成果的挖掘應(yīng)用價(jià)值和同期多項(xiàng)成果的綜合應(yīng)用價(jià)值。

1 公告項(xiàng)目單項(xiàng)數(shù)據(jù)成果

(1)土地利用數(shù)據(jù)。土地利用數(shù)據(jù)是通過遙感影像解譯得到的,遙感技術(shù)的日新月異使得獲取的土地利用數(shù)據(jù)更加高效和準(zhǔn)確,能更好地服務(wù)于水利前期規(guī)劃[1]、小流域水土流失治理[2]和土壤侵蝕計(jì)算等。

(2)林草植被覆蓋數(shù)據(jù)。林草植被覆蓋數(shù)據(jù)在林業(yè)、牧業(yè)上應(yīng)用廣泛,常用于土壤侵蝕量計(jì)算和水土保持效益評價(jià)[3],還可通過分析林草植被覆蓋度,服務(wù)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整[4]。

(3)林緣線數(shù)據(jù)。確定林緣線是植物空間劃分的重要手段,可應(yīng)用于林業(yè)上的防火帶設(shè)計(jì),有助于重要生態(tài)功能紅線劃定,還可應(yīng)用于城市建設(shè)方面,如《大連市關(guān)于加強(qiáng)林地綠地保護(hù)嚴(yán)格審批監(jiān)管程序的若干規(guī)定》中規(guī)定“今后任何單位和個(gè)人不得毀壞和侵占城市林地綠地,新建建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)與山體保持一定距離,城市林地林緣線5米內(nèi)不得進(jìn)行開發(fā)建設(shè)”。

(4)DEM數(shù)據(jù)。數(shù)字高程模型(DEM)是用一組有序數(shù)值陣列形式表示地面高程的一種實(shí)體地面模型。應(yīng)用GIS技術(shù)可以從DEM數(shù)據(jù)中獲取坡度、坡向、坡長等數(shù)據(jù),其中坡度常用于土壤侵蝕計(jì)算,坡度、坡長、坡向多用于分析對土壤侵蝕的影響[5-6]。此外,DEM還用于林業(yè)調(diào)查圖斑界線的提取[7]。

(5)土壤侵蝕數(shù)據(jù)。土壤侵蝕數(shù)據(jù)是根據(jù)《土壤侵蝕分類分級標(biāo)準(zhǔn)》(SL 190—2007),應(yīng)用土地利用現(xiàn)狀、林草植被覆蓋度、坡度等數(shù)據(jù),通過空間運(yùn)算獲得的。數(shù)據(jù)成果不僅能反映土壤侵蝕在時(shí)間、空間上的分布特點(diǎn),還能夠反映土壤侵蝕現(xiàn)狀和變化趨勢,為生態(tài)文明建設(shè)提供技術(shù)支撐。

2 公告項(xiàng)目成果的功能性應(yīng)用

2.1 服務(wù)于《中國水土保持公報(bào)》編制

公告項(xiàng)目自2013年實(shí)施以來一直為《中國水土保持公報(bào)》編制提供土地利用、林草植被覆蓋、林緣線、土壤侵蝕等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。2018年8月,《中國水土保持公報(bào)(2017年)》向社會發(fā)布,至此公告項(xiàng)目已經(jīng)連續(xù)5年為《中國水土保持公報(bào)》編制提供數(shù)據(jù)支持。

2.2 服務(wù)于各項(xiàng)規(guī)劃

水土流失動(dòng)態(tài)監(jiān)測覆蓋范圍廣、數(shù)據(jù)時(shí)效性強(qiáng),監(jiān)測成果適合應(yīng)用于各項(xiàng)規(guī)劃,比如:長江流域水土保持監(jiān)測中心站應(yīng)用15 m影像解譯完成的10萬km2丹江口庫區(qū)第一期水土流失動(dòng)態(tài)監(jiān)測成果,曾直接服務(wù)于丹江口庫區(qū)25個(gè)縣的丹江口庫區(qū)及上游水土保持“十一五”規(guī)劃[8],在后續(xù)的小流域水土流失治理的可研、初設(shè)、施工設(shè)計(jì)(包括典型設(shè)計(jì))等過程中也有應(yīng)用;10萬km2丹江口庫區(qū)第二期水土流失動(dòng)態(tài)監(jiān)測成果曾應(yīng)用于丹江口庫區(qū)及上游水土保持“十二五”規(guī)劃控制單元指標(biāo)權(quán)重計(jì)算,以確定水土保持重點(diǎn)區(qū)域;丹江口庫區(qū)及上游水土保持“十三五”規(guī)劃也應(yīng)用水土流失遙感監(jiān)測成果計(jì)算控制單元指標(biāo)權(quán)重[1]。

湖北省秭歸縣在進(jìn)行2014年度三峽庫區(qū)生態(tài)屏障區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)過程中,為使規(guī)劃設(shè)計(jì)成果能更加貼近實(shí)際情況,使用了2013年度全國水土流失動(dòng)態(tài)監(jiān)測與公告項(xiàng)目長江流域秭歸縣的監(jiān)測成果,完成了沙鎮(zhèn)溪鎮(zhèn)、梅家河鄉(xiāng)、周坪鄉(xiāng)、屈原鎮(zhèn)等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所涉及的屏障區(qū)的土地利用圖和土壤侵蝕圖,以及屏障區(qū)的調(diào)查、復(fù)核和規(guī)劃,提升了工作效率,節(jié)省了財(cái)力和人力。

2.3 服務(wù)于水土流失治理

公告項(xiàng)目數(shù)據(jù)服務(wù)于水土流失治理,可輔助工程片區(qū)選址、措施布設(shè)等,使工作的推進(jìn)做到有據(jù)可依、有的放矢。湖北省秭歸縣全國坡耕地水土流失綜合治理工程羅圈荒項(xiàng)目區(qū)在2014年項(xiàng)目片區(qū)選址時(shí),利用GIS平臺對公告項(xiàng)目2013年土地利用數(shù)據(jù)和坡度數(shù)據(jù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃數(shù)據(jù)進(jìn)行空間運(yùn)算,按坡耕地占比對各村進(jìn)行排序,選擇坡耕地比例較高的村作為擬選片區(qū),根據(jù)坡耕地集中連片、近水近路、利于產(chǎn)業(yè)調(diào)整的原則選擇羅圈荒、賀坪、徐家山、蔡家坡、周家坡和后坪共6個(gè)片區(qū)。在工程措施布設(shè)時(shí),調(diào)用GIS平臺上之前的空間運(yùn)算成果,以片區(qū)內(nèi)坡耕地圖斑為對象,按坡度條件選定5°~15°區(qū)間的坡地作為工程措施主要布設(shè)區(qū)域,再結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查地塊的立地條件設(shè)計(jì)梯坎,布設(shè)攔蓄排灌設(shè)施等。

3 公告項(xiàng)目成果的擴(kuò)展應(yīng)用

3.1 服務(wù)于政府職能部門日常管理

公告項(xiàng)目有土地利用、林草植被覆蓋、土壤侵蝕等多期單項(xiàng)成果,經(jīng)數(shù)據(jù)挖掘后可以發(fā)揮出更大的技術(shù)支撐作用。以多期土地利用年度監(jiān)測成果為例,經(jīng)GIS平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘后,建立同名地物不同期次土地利用圖斑之間的關(guān)聯(lián),追蹤其年際演變關(guān)系,查找影響年度土地利用變化的主要因素,可以為政府職能部門的日常管理提供技術(shù)支撐。以湖北省秭歸縣2013、2014年公告項(xiàng)目遙感監(jiān)測的土地利用成果為例,應(yīng)用GIS平臺可以追蹤同名地物土地利用圖斑的年際演變并建立一一對應(yīng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系,進(jìn)而分析變化的持續(xù)情況和造成變化的主因,判斷土地利用變化對土壤侵蝕的影響,還可以進(jìn)一步結(jié)合項(xiàng)目資料確定落實(shí)水土流失防治責(zé)任的責(zé)任主體,有助于政府職能部門有針對性地督促責(zé)任主體落實(shí)防護(hù)責(zé)任,提升水土保持日常管理的效率。

3.2 服務(wù)于政府水土保持目標(biāo)考核

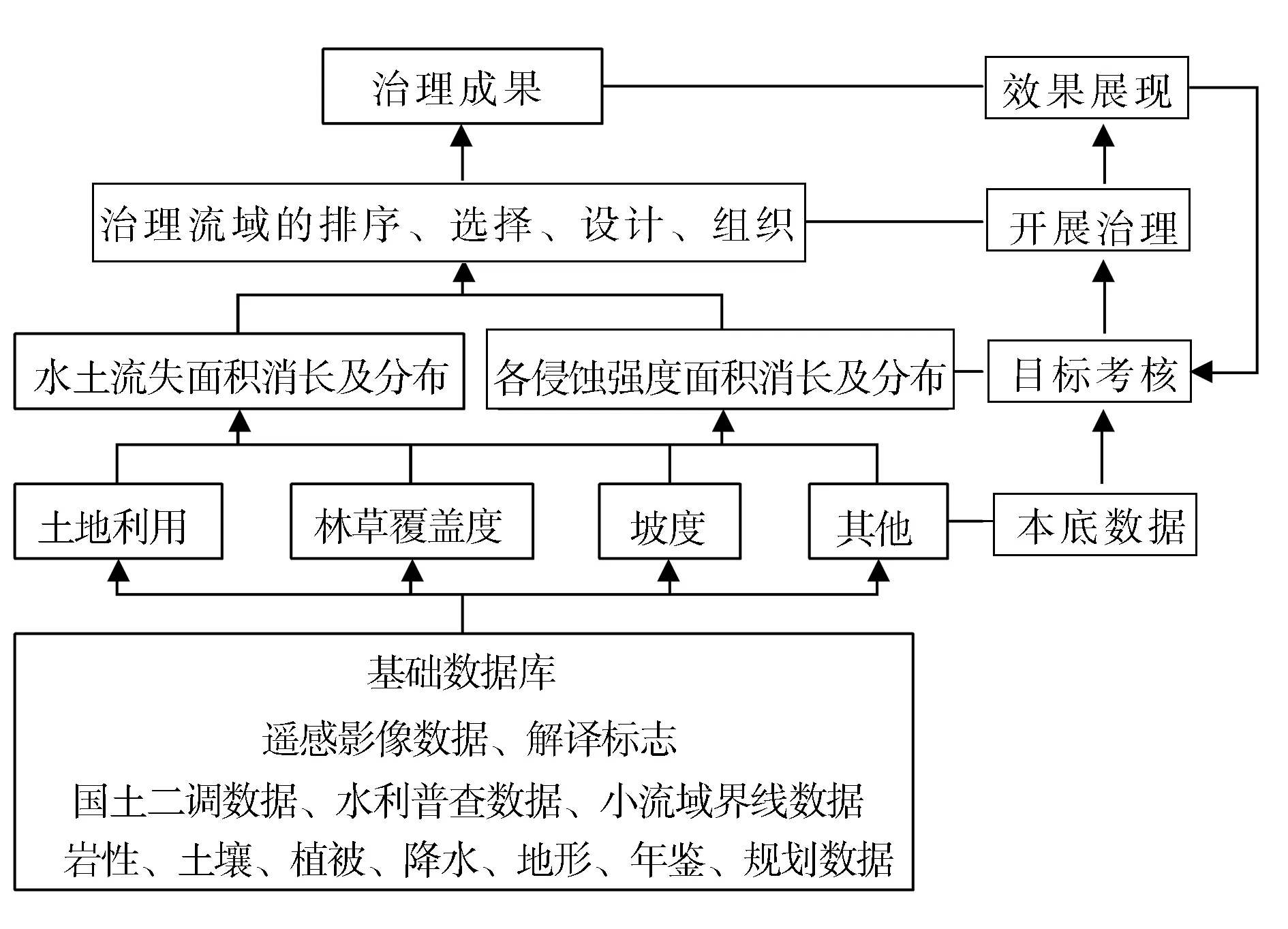

土壤侵蝕是土地退化和生態(tài)環(huán)境惡化的重要原因。為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)的決策部署和水土保持法的要求,更好地發(fā)揮水土保持在改善生態(tài)環(huán)境、推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)、增進(jìn)民生福祉等方面的作用,水利部下發(fā)了《水利部關(guān)于加快推進(jìn)水土保持目標(biāo)責(zé)任考核的指導(dǎo)意見》(水保〔2017〕108號),其中水土保持目標(biāo)責(zé)任考核的指標(biāo)體系由各省(自治區(qū)、直轄市)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況具體確定。公告項(xiàng)目數(shù)據(jù)的時(shí)效性、序列性、豐富性和標(biāo)準(zhǔn)性有助于其服務(wù)于政府水土保持目標(biāo)考核,利用GIS平臺對公告項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行空間運(yùn)算,經(jīng)數(shù)據(jù)挖掘建立多源數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián),以水土流失面積、消長變化和分布變化為考核內(nèi)容,以變化主因?yàn)橹卫?督查)導(dǎo)向,最終的治理成果又反饋到年度水土保持目標(biāo)考核上,不僅有助于數(shù)據(jù)成果服務(wù)于各級政府的水土保持目標(biāo)考核,使考核指標(biāo)具體化,而且有助于項(xiàng)目成果有針對性地服務(wù)于水土流失治理,治理前后的效果對比可體現(xiàn)政府應(yīng)對目標(biāo)考核的作為,從而可更好地體現(xiàn)考核的初衷。應(yīng)用流程見圖1。

圖1 公告項(xiàng)目成果服務(wù)于政府水土保持目標(biāo)考核應(yīng)用流程

(1)應(yīng)用層一(本底數(shù)據(jù))。從公告項(xiàng)目的遙感信息源入手,根據(jù)《水土保持遙感監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(SL 592—2012),對遙感影像進(jìn)行遙感解譯獲取土地利用現(xiàn)狀和林草植被覆蓋度成果,應(yīng)用地形數(shù)據(jù)獲取坡度數(shù)據(jù),輔以地形地貌、巖性、土壤、降水等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)構(gòu)成用于空間運(yùn)算的本底數(shù)據(jù)庫,同時(shí)注重野外調(diào)查數(shù)據(jù)及地面監(jiān)測數(shù)據(jù)的采集和整理,充實(shí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,為空間運(yùn)算成果的復(fù)核和后續(xù)應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。如:調(diào)查災(zāi)害事件的范圍,用以降低偶發(fā)災(zāi)害對水土保持考核指標(biāo)的影響;分析三級區(qū)內(nèi)監(jiān)測點(diǎn)的地面監(jiān)測數(shù)據(jù)及地形地貌、巖性、土壤、降水等條件,通過GIS平臺圈定與監(jiān)測點(diǎn)條件耦合的范圍,以便用地面監(jiān)測數(shù)據(jù)對該范圍內(nèi)的空間運(yùn)算成果進(jìn)行復(fù)核。

(2)應(yīng)用層二(目標(biāo)考核)。應(yīng)用土地利用現(xiàn)狀、林草植被覆蓋度、坡度等本底數(shù)據(jù),根據(jù)《土壤侵蝕分類分級標(biāo)準(zhǔn)》(SL 190—2007)獲取土壤侵蝕數(shù)據(jù),再疊加各基礎(chǔ)數(shù)據(jù),整理得到土壤侵蝕等級、面積及其所對應(yīng)的坡度、土地利用類型或林草植被覆蓋度數(shù)據(jù),以及巖性、土壤、降水等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。以該成果為基礎(chǔ),結(jié)合《水利部關(guān)于加快推進(jìn)水土保持目標(biāo)責(zé)任考核的指導(dǎo)意見》(水保〔2017〕108號)文件精神,在非偶發(fā)自然災(zāi)害區(qū)域以年度水土流失面積及其消長變化和分布變化作為評價(jià)內(nèi)容,與其他指標(biāo)共同來考核年度水土保持目標(biāo)落實(shí)情況。

(3)應(yīng)用層三(開展治理)。首先利用GIS軟件分析出各土壤侵蝕等級地塊所對應(yīng)的巖性、土壤、降水、坡度、土地利用現(xiàn)狀和林草植被覆蓋度等數(shù)據(jù),測算這些數(shù)據(jù)對各地塊水土流失消長變化的影響值并排序,確定影響水土流失消長變化的主要因素;其次應(yīng)用小流域邊界數(shù)據(jù),以土壤侵蝕等級和面積為主要指標(biāo),參考巖性、土壤、植被等基礎(chǔ)數(shù)據(jù),將各小流域進(jìn)行治理優(yōu)先順序方面的排序;最后根據(jù)各地塊的詳細(xì)信息,結(jié)合資金情況確定治理范圍和地塊,設(shè)計(jì)水土流失治理措施。

(4)應(yīng)用層四(效果展現(xiàn))。通過對比治理前后的影像資料(包括照片、視頻)和年度監(jiān)測數(shù)據(jù),展現(xiàn)治理效果,反映水土保持目標(biāo)責(zé)任的落實(shí)情況。

上述應(yīng)用層,以GIS平臺和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫為支撐,以數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián)為紐帶,以考核指標(biāo)為導(dǎo)向,以治理(督查)為手段,使水土流失現(xiàn)狀、水土保持目標(biāo)責(zé)任落實(shí)情況和治理工作之間環(huán)環(huán)相扣、互為關(guān)聯(lián),也使整個(gè)水土保持目標(biāo)考核過程更加有據(jù)可循。

4 結(jié) 論

公告項(xiàng)目成果不僅為《中國水土保持公報(bào)》編制提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),還被廣泛應(yīng)用于相關(guān)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、治理過程中,經(jīng)數(shù)據(jù)處理后可以更好地服務(wù)于政府職能部門的日常管理和政府的水土保持目標(biāo)考核。隨著公告項(xiàng)目的滾動(dòng)實(shí)施、全覆蓋型大數(shù)據(jù)的生成、數(shù)據(jù)處理技術(shù)的進(jìn)步,公告項(xiàng)目成果未來將更好地服務(wù)于社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)。