縱橫捭闔中,喜出望“外”

佛家有句經(jīng)典之言:“境隨心轉(zhuǎn)則悅,心隨境轉(zhuǎn)則煩。”

作為外交官,我們懂得要有足夠勇氣和智慧來面對周遭的環(huán)境,內(nèi)心的強(qiáng)大才是成就自我的根本所在。

道執(zhí)著,不計較個人得失,在乎內(nèi)心的理想與堅守;

灑熱血,國予重任,把本職工作做到極致;

唯專注,懂得承受身在異鄉(xiāng)的寂寞,把駐外的日子過得繁花似錦;

更堅韌,不懼困難與危險,既來之,則安之。

每一名外交官,都是英雄!

Big Data ·大數(shù)據(jù)

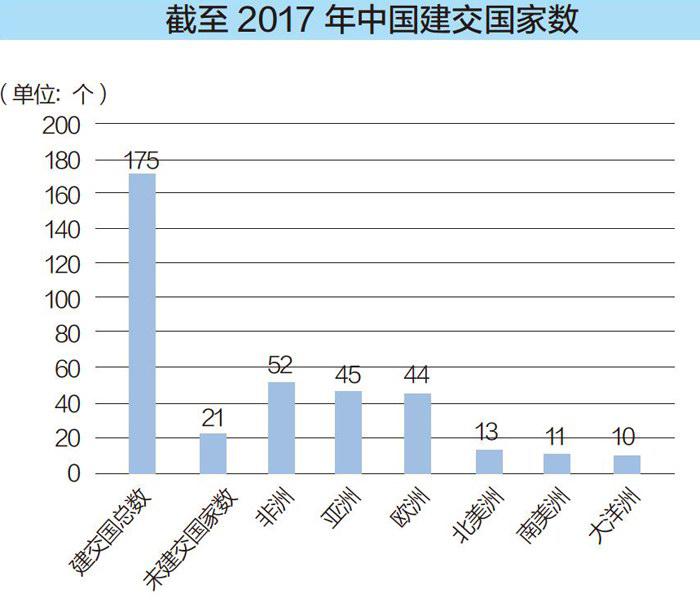

自1949年以來,中國建交國家數(shù)不斷增加,已成為名副其實(shí)的外交大國,現(xiàn)建交國家數(shù)達(dá)到175個,遍布各大洲及主要國家。

據(jù)統(tǒng)計,2013年至2015年期間,習(xí)近平總書記共出訪外國19次(2013年4次,2014年7次,2015年8次),足跡遍及六大洲共40個國家。

聽TA說

@起跑線(中國人民大學(xué)外交學(xué)專業(yè),英國大使館常駐人員)

有人說,外交官的工作無非就是吃吃飯、開開會、打打高爾夫,和各國領(lǐng)導(dǎo)人談笑風(fēng)生的同時順便游覽一下各大洲的美好風(fēng)光,偶爾遇到問題,就打打太極。這就是很多人眼里的外交工作,似乎復(fù)讀機(jī)也比一位學(xué)識淵博、經(jīng)驗(yàn)豐富的外交官處理得更好。

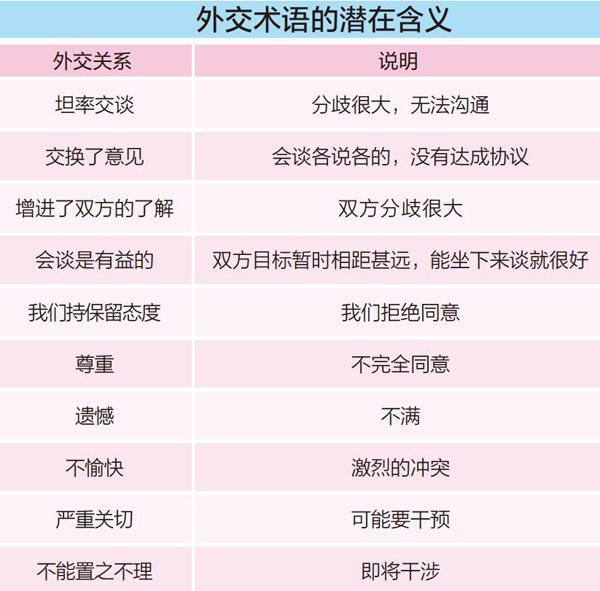

可是,外交官的工作并沒有想象中那么簡單。我們看到的,似乎永遠(yuǎn)是文質(zhì)彬彬、面無表情的外交官。但實(shí)際上,外交有著一套自己的話語體系。

有人說外交部從來沒有采取過實(shí)質(zhì)性措施。那我想請問,菲律賓香蕉農(nóng)的遭遇要怎么來解釋?是因?yàn)樗麄円姽砹嗣矗咳绻f外交部只會抗議,從來不做實(shí)事,那我想請問,撤僑的飛機(jī)是怎么安排的呢?難道是因?yàn)楹娇展玖夹陌l(fā)現(xiàn),自覺履行社會責(zé)任?外國人進(jìn)入中國的簽證是誰在發(fā)放?中國人到了國外的領(lǐng)事保護(hù)是誰在做?大大小小的事情監(jiān)控,都需要外交部。國人境外丟護(hù)照,國外的朋友想入境,務(wù)工的華人被困國外……為其工作的都是辛勤的“外交人”。

外交人在幕后任勞任怨,換回的只有一句: “外交部?別提了!”這樣說外交人實(shí)在令人傷心,不是嗎?

@藤奇(南京大學(xué)行政管理專業(yè),外交部公務(wù)員)

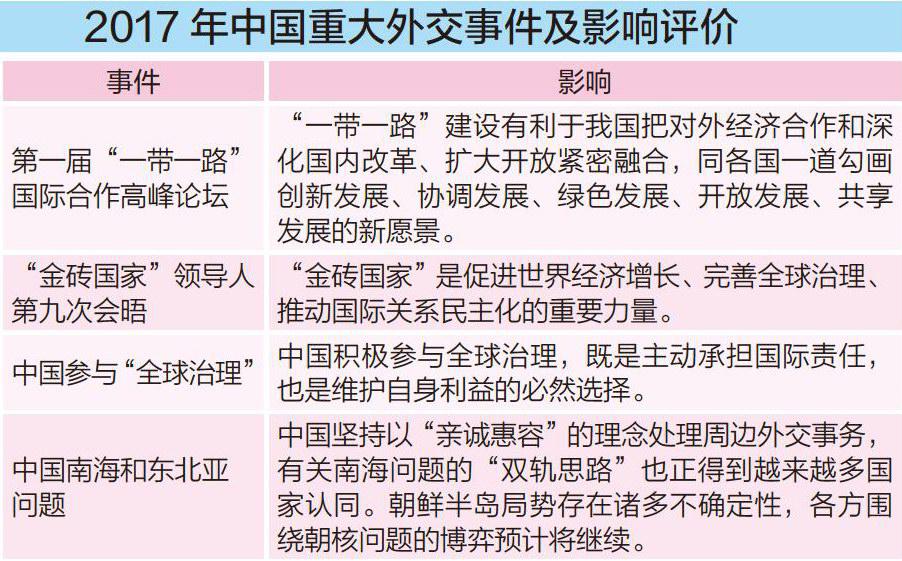

近幾年大家共同的感受就是,在國際外交上,中國確實(shí)硬氣了不少,面對他國的挑釁,中方絲毫不退讓。

過去的外交辭令總是“深感震驚”“強(qiáng)烈譴責(zé)”“深表遺憾”,說得多了,絲毫感受不到力量。

王外長和劉大使的鋒芒畢露,面對國際媒體時,杏目圓睜地怒斥,得到了國內(nèi)民眾的歡呼與支持。部分媒體公開夸贊王外長干得漂亮。網(wǎng)絡(luò)上更是出現(xiàn)了“王外長天團(tuán)”,更有“網(wǎng)絡(luò)大V”直接喊出:“我們的王外長簡直有教科書一般的霸氣,而且時不時還會萌翻你。”

外交場合上,態(tài)度強(qiáng)硬還是溫和,這歷來是見仁見智的話題。在某些國際外交場合,態(tài)度強(qiáng)硬固然沒錯,但更重要的是行動上的強(qiáng)硬。在事關(guān)國家主權(quán)的南海問題上要這樣,在關(guān)乎民生的小事上更要這樣。

@杜微微(華中師范大學(xué)國際政治專業(yè),國際關(guān)系問題研究生)

在國際關(guān)系理論中,通過國家之上的聯(lián)盟和條約來維持國家間和平的理論被稱為“理想主義”,威爾遜被視為該派理論的代表人物。如果僅就理想主義的理論本身而言,他顯然從二戰(zhàn)醞釀時期開始就宣告失敗。但客觀來說,理想主義的部分理念仍然有可取之處,在現(xiàn)今的國際關(guān)系中,依舊可以看到理想主義的影子,其中最典型的代表就是聯(lián)合國。

相對于國際聯(lián)盟而言,聯(lián)合國的組成與機(jī)制自然無須贅述。表面上看,自聯(lián)合國成立至今,世界范圍內(nèi)確實(shí)沒有發(fā)生大的戰(zhàn)爭,但是聯(lián)合國在其中究竟起到了多大的作用就值得探討了。總的來說,聯(lián)合國在教育、文化、衛(wèi)生等方面,確實(shí)起到了一定的作用。然而大到朝鮮戰(zhàn)爭、印度支那地區(qū)歷次戰(zhàn)爭、歷次中東戰(zhàn)爭,小到克什米爾沖突、索馬里內(nèi)戰(zhàn)、非洲某些國家的種族屠殺等,聯(lián)合國在其中沒有什么實(shí)質(zhì)性的影響。

如果把國際社會比作一個班級,那聯(lián)合國顯然沒有實(shí)力當(dāng)班長,最多也就是個召集人物的角色,只是想辦法給班里的學(xué)生提供一個平臺。至于之后的事情,就不是聯(lián)合國能左右的了。

@路生(中國政法大學(xué)政治學(xué)專業(yè),外交部公務(wù)員)

中俄兩國作為國際大國,它們都希望在國際舞臺上得到尊重和平等對待。特別是俄羅斯,在這個問題上曾與西方有過不愉|央的經(jīng)歷。蘇聯(lián)解體之初,俄羅斯完全投向西方,卻未獲得足夠資金和政治支持,之后回頭東顧,實(shí)行“雙頭鷹”外交。

對平等和相互尊重的渴望,催生出中俄高度的政治互信,這是中俄多領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作的前提。當(dāng)然,兩國領(lǐng)導(dǎo)人之間的友好關(guān)系也為中俄關(guān)系提供動力。從2013年開始,兩國合作明顯加強(qiáng),2014年,中國對俄投資增速達(dá)80%,能源領(lǐng)域合作實(shí)現(xiàn)供需多樣化,軍事安全領(lǐng)域則形成集軍事技術(shù)合作、戰(zhàn)略磋商、聯(lián)合演習(xí)在內(nèi)的多方位合作。

當(dāng)然,不可避免的矛盾分歧也存在。 “中國威脅論”在俄依舊有市場,中國加強(qiáng)與獨(dú)聯(lián)體國家合作也引發(fā)俄羅斯不滿。傅瑩強(qiáng)調(diào):“中俄雙方在正確認(rèn)識分歧、管控危機(jī)上做得不錯,是中俄互信的一種體現(xiàn)。”在此基礎(chǔ)上,中俄形成了“頗具典型意義的一組大國關(guān)系”,兩國之間的全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系也成為“對外交往的一條新路”。