行行重行行

馬慧元

一

偶然地,我在文集《音樂和數(shù)學(xué):從畢達哥拉斯到分形》(Music and Mathematics: From Pythagoras to Fractals,2006)一書中發(fā)現(xiàn)了一篇有趣的文章《音樂中的幾何學(xué)》,想必其作者霍奇斯(Wilfrid Hodges)也是位標(biāo)新立異的音樂家。好奇地搜索了一下,只見網(wǎng)上有個一九四一年出生的霍奇斯,是倫敦大學(xué)的數(shù)學(xué)教授,英國科學(xué)院院士,主攻模型論—我不相信是同一個人,但居然真是!大多數(shù)介紹他的網(wǎng)頁只提及他的數(shù)學(xué)成就,他自己也沒拿音樂文章當(dāng)回事,可是這篇洋洋灑灑的宏文,涉及從早期音樂到二十世紀的偏門曲目,引證清晰,譜例完備,儼然音樂學(xué)家所為。除了“音樂幾何”,他對樂器調(diào)律也能洋洋灑灑,如數(shù)家珍。真可謂,學(xué)霸的世界我們不懂。

《音樂中的幾何學(xué)》一文并不長,但這應(yīng)該是他多年來的興趣和關(guān)注。他像采集標(biāo)本一般,收集了許多自己喜歡的、能佐證一些音樂/數(shù)學(xué)猜想的例子。我居然在網(wǎng)上看見了他的草稿和筆記。也許出于數(shù)學(xué)家的本能,霍奇斯著迷的是那些有特定結(jié)構(gòu)和形態(tài)的音樂。文章開始,講的是埃爾加的《謎語變奏曲》,說他作曲的時候,正好寶貝狗狗掉進河里,“嗷嗷”叫著爬上來,他索性把這段寫進去,一串下降的十六分音符一墜到底。這算是個音樂和空間相“勾結(jié)”的小例子。任何有音樂經(jīng)驗的人,都能想出太多的例子,比如攀登狀態(tài)時聲音的“上升”,掙扎狀態(tài)時的迂回等等。就拿西方音樂來講,從古至今的教會音樂都有這樣明顯的情景結(jié)合,有時是一種通俗化的音樂圖解。還有,英國作曲家蒂皮特(Michael Tippett,1905-1998)的清唱劇《我們時代的孩子》中的一段《寒冷愈深》中,女高音下行表示“下降”,管弦樂隊的低聲部卻在上升,跟女高音的聲音相撞后分開。兩者間的空腔之中,暗流涌動,并且互相牽扯羈絆,堆積得濃而澀。而在舒伯特的歌曲《死神與少女》中,少女歌聲熱烈,充滿彈性,鋼琴的低聲部卻在下降,霍奇斯認為,這是少女沉向死亡的暗示。

如果不從霍奇斯的幾何理論去想,我自己揣測一下,音樂與無聲的空間,為什么有這樣的對應(yīng)?音樂是寫在譜子上的,盡管并不只有從低到高,從左到右一種方式,但人仍然可以從音區(qū)的距離之中感發(fā)出遠近。在這一點上,音樂和語言體現(xiàn)出類似的通感,比如會將對一些事情的理解稱為“更深”“更廣”,我們還會說“圓通” “棱角”“剛直不阿”“尖酸刻薄”,仿佛抽象概念也有幾何形狀,這不都是想象出來的隱喻嗎?當(dāng)然,譜紙上的形態(tài)和音樂的聲音不一定有完好的對應(yīng),有些密密麻麻的和弦,聽起來很空,反之亦然—音樂是一種特別的、有循環(huán)性的結(jié)構(gòu),我們在生活中遇到的不多,所以這種隱喻是可能失準的。這是我作為聽者的經(jīng)驗。

霍奇斯把自己感興趣的音樂標(biāo)本按音樂在紙上體現(xiàn)的幾何變換分類,也就是說,在組織音樂的時候,不少作曲家都用了一些對稱的手段來形成呼應(yīng)和變化。霍奇斯把音樂按音高和時間兩個重要變量想成二維空間,而二維空間中的幾何變換的形式大約有這么幾種:平移、比例縮放、旋轉(zhuǎn)反射、錯切等等。而反射(也就是對稱)又分幾種:上下對稱、左右對稱、旋轉(zhuǎn)對稱。音樂中體現(xiàn)的對稱關(guān)系,可以用幾個字母的形態(tài)直觀地顯示:FGJ (無對稱)、CEK(上下對稱)、AMV(左右對稱)、NSZ(旋轉(zhuǎn)對稱)、HOX(全方位對稱)。

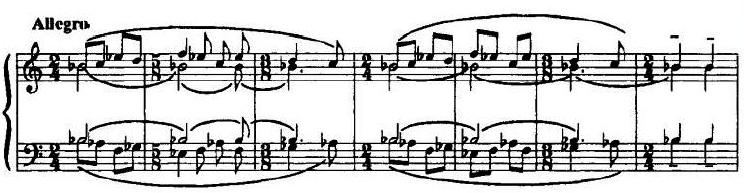

他為這五種都找到了音樂的譜例。第一種似乎沒什么可說,但這里有個著名的例子,就是《帕格尼尼狂想曲》的第二十四首,被拉赫瑪尼諾夫?qū)懗闪艘粋€二十多分鐘的漫長主題變奏《帕格尼尼主題變奏曲》,其中最有名的第十八變奏,是把帕格尼尼的不對稱的主題倒置過來的—它并不是嚴格的鏡像對稱,但處處略可辨認。下圖中,每兩行的第一行是帕格尼尼原作,第二行是拉赫瑪尼諾夫的變奏,讀者可以看到主題的倒置和變化:

至于更貼切的上下或左右鏡像對稱,巴托克的《小宇宙》中就太多了。

對稱之外,霍奇斯也提到“比例放縮”這種變換,不過并沒有用“放縮高手”巴赫做例子(這本來也是賦格這種音樂形式的常態(tài)處理),卻提到了專門給自動鋼琴作曲的南卡羅(Conlon Nancarrow,1912-1997),這完全可以理解。在玩弄數(shù)字比例方面,南卡羅比巴赫刺激多了,他的“演奏家”是自動鋼琴,不受技術(shù)限制,可以讓“兩只手”同時以無理數(shù)比例的節(jié)奏同時彈(如果換成活人,拍子都數(shù)不出來),又可以讓音符在琴鍵上完全放飛自我,三十二分音符跟全音符相鄰堆積,空間真是寬到無限,跟數(shù)學(xué)公式的對應(yīng)也可隨心所欲。順便說一下,南卡羅終身不太為人所知,晚年暴得大名,但近年又漸漸銷聲匿跡,大概是因為數(shù)學(xué)公式終究不易吸收為音樂印象之故,所以最終還是沒能像艾夫斯那樣擠進經(jīng)典曲庫。

音樂中還有一種很極端的對稱,就是把主題的音符一個個倒過來作為新主題(retrograde symmetry),猶如回文詩。一般來說,除了靜態(tài)的、譜面形態(tài)的特點,音樂是運動的藝術(shù)。同一條旋律,交換幾個音的順序,效果和情緒就完全不同,不僅因為音調(diào)變了,更重要的是,解決的趨勢反過來,就不再是解決。此外,主題結(jié)尾往往略拖長,倒過來變成開頭,往往要縮短,所以不可能紋絲不變。作曲家這么玩的話,一般會選擇比較中性的主題,比如巴赫的《音樂的奉獻》中的螃蟹卡農(nóng),主題呈圓弧形,來去自如。

霍奇斯又用了一個比較現(xiàn)代的例子,里姆斯基-科薩科夫有個歌劇名叫《金雞》,劇情中有這么一段,占星家說一只金雞能預(yù)示國家“和平”還是“危險”的命運。作曲家把這么兩種對立而又對稱的運動分別埋藏在開頭和結(jié)尾,開頭是“和平”主題舒舒服服地展開,氣氛祥和,歌劇末尾則是金雞怒啄國王,然后天昏地暗,一切灰飛煙滅之際,“危險”的聲音出現(xiàn)了。