“歷”久彌新,賜你一份“史”上最強攻分指南

許學紅

任何一門學科都“學有定法”,只有掌握了學科特點和思維方法,學習才會事半功倍。高中歷史課程在深度、廣度、能力要求等方面都較初中階段有了質的改變。進入高中后,如果不能適應高中歷史的新要求及時轉變學科思維,無論你如何努力,都將是無效或低效的學習方式。下面我將結合人教版必修二《發達的古代農業》為例,和同學們談談我的學習方法。

筆記&導圖:高分“雙子”錦囊

高中歷史的學習,課堂筆記能助我一臂之力,若只是照抄老師的板書,不太利于對知識的理解和應用。筆記上應留有空白,記下疑問。課后應及時整理筆記,在原筆記的基礎上進行修改、補充、完善知識結構。這也是一個回顧、領悟、鞏固知識的過程,可以獲得較好的學習效果。

值得一提的是,除了日常學習之外,我們還應結合高中歷史課標的要求,通過多途徑獲取新的歷史知識,全面分析和看待歷史現象,彌補教材不足。提升自己分析問題、表述成文的能力。

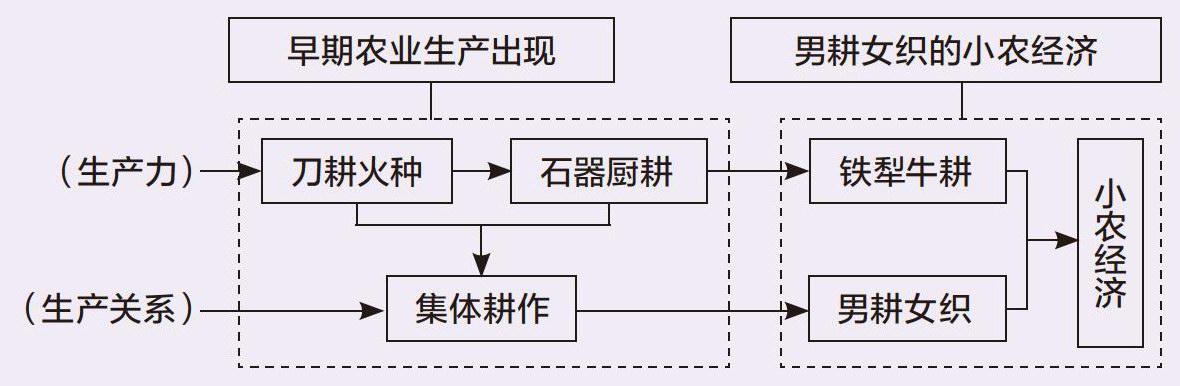

學完一個章節后,要對其涉及的知識進行整合,既要有橫向聯系的整合一一將同一時期的中外史事整合在一起,又要有縱向聯系的整合一一對歷史發展中有前后關聯的內容進行整合。同時構建思維導圖,打破章節的知識結構,重新形成新的專題,以提高分析問題的能力。比如我學完《發達的古代農業》一課后,構建了自己的知識體系:

通過這樣一幅思維導圖,許多抽象的概念便在頭腦中有了鮮活的影子,概念的外延和內涵徐徐展開。

學會精讀,橫掃課本漏識

在“無材料,不成題”的高考指揮棒下,閱讀能力、解讀材料、提取信息是我們急需訓練的。這就要求我們在平時的學習中要做到對教材的精讀與泛讀。學習歷史,沒有對教材的精讀就不能打好通史基礎,沒有泛讀就難有豐富的語言,不能實現高分突破。

重點講講如何精讀教材。以歷史教材來說,要精讀教材中的每句話和每張圖片,要掌握每個事件的前因后果、來龍去脈。要以教材為史料,就地取材,就材設問,提取信息,組織答案。精讀包含著讀、背、思、用等環節。《發達的古代農業》一課圖片眾多,各種生產工具復原圖比比皆是,這就要求我們在學習時多留意圖片,從細小處思考和記憶,為以后的高考夯實基礎。

“明暗”并行,深度透析不再難

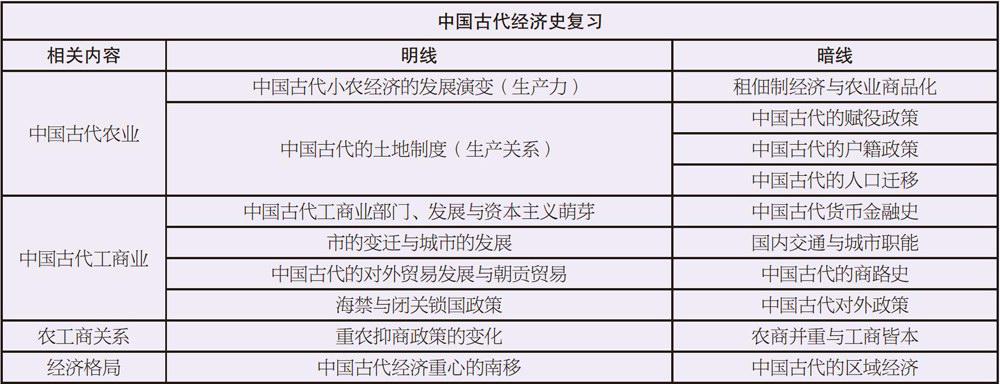

注意對“明線”與“暗線”的把握,深挖這兩條壕溝。

在平時的學習中,首先要把握好教材提供的“明線”,做到對教材基本知識的熟練掌握。同時,在此基礎上,還要深入鉆研教材,舉一反三,挖掘教材所蘊含的“暗線”,將“暗線”組成新的歷史小課題或專題進行研究,提出有價值的設問,并獨立解決這些問題。只有做到“明”與“暗”的有機結合,才能高效解決試題中出現的實際問題。

下面我以中國古代經濟史的復習為例,來說明“明線”與“暗線”的有機組合:

請收下這本“時空”秘籍

歷史是時間的科學。

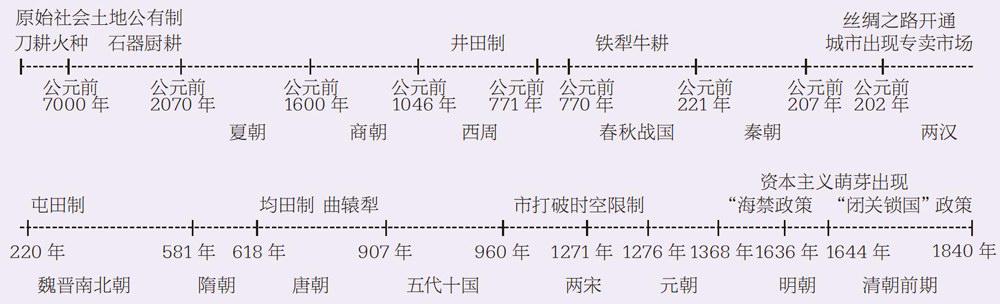

時空意識是高考的能力要求之一,這就要求我們在平時學習中能夠按照時間順序和空間要素,建構起歷史事件、歷史人物、歷史現象之間的相互關聯。我在學習中國古代農業、手工業和商業的發展表現以及經濟政策時,不單純地把歷史事件和時間孤立起來,而是通過梳理單元線索,確立了本單元的主題后,制作時間軸。以時間軸的形式,記憶和歸納本章節知識。

時間軸范例

線索一:中國古代農業耕作方式經歷了由刀耕火種向鐵犁牛耕的演變。秦漢時期,基本奠定了以鐵犁牛耕為主要耕作方式、以精耕細作為特點的封建小農經濟模式,成為我國長期占主導地位的經濟模式。

線索二:中國古代手工業經營主要有官營、私營和家庭手工業三種形態,三個領域(冶金、制瓷、紡織)成就突出。

線索三:春秋戰國、秦漢、隋唐、宋元至明清時期,中國古代商品經濟在城市經濟、貨幣流通、對外貿易及商業政策等層面上都有不同程度的發展,但重農抑商政策阻礙了古代商業的發展。

線索四:經濟政策與經濟思想是影響社會經濟發展的重要因素,古代封建土地所有制一直占據主導地位;戰國時期商鞅首倡的“重農抑商”政策,歷朝歷代一直沿用;明清時期推行“閉關鎖國”政策,使中國逐漸落伍于世界潮流。

通過以上自制時間軸和梳理單元線索的方式,使我在學習中更加全面地看待歷史問題,也使我的眼界更加開闊。