吳祖澤院士的科學星球

文/邵龍飛 吳志軍 莊穎娜

黨的十九大剛一閉幕,吳祖澤院士實驗室就迎來兩位特殊的客人:十九大代表王福生和哈小琴,他們同是吳院士的學生,同在這個實驗室學習和工作過。師生熱議十九大,年逾八旬的吳祖澤院士雙手握拳,興奮地說:“十九大確定的強軍時間表鼓舞著每一個人,我們要在自己從事的領域努力引領科技興軍時代步伐!”

軍事醫學研究院新上任的領導登門拜訪,促膝長談之際,吳院士拿出一份親筆撰寫的十九大報告學習體會。“要處理好基礎研究與應用研究的關系”“學科發展與任務需求相銜接”“堅持平戰結合與軍民融合”……一條條建議,飽含著這位從軍60年的科研老兵對軍事醫學創新發展的深思和期許。

“祖國和人民的需要就是我們的選擇”

20世紀50年代,中國決定發展原子能事業、研制原子彈。吳祖澤最初的工作,就是鑄造核放射傷害醫學防護“盾牌”。從最初的放射系到生化系,為研制個人輻射劑量儀又調去物理研究室,為了基礎研究需要再調回生化研究室……在“救火隊員”般的輪轉中,吳祖澤也將自己的命運與一座座科研豐碑、一項項歷史突破緊緊地連在一起。

“我們這代人中有不少人,一開始并不是根據個人興趣去選擇職業,而是根據國家需要、工作需要去安排職業。祖國和人民的需要就是我們的選擇,即使改換專業也是責無旁貸的。”每每回顧自己的科研生涯,吳院士總是這樣飽蘸深情,感慨萬千。

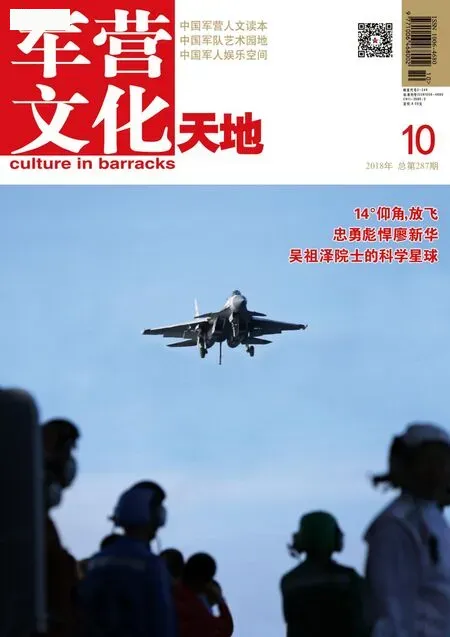

1964年10月16日,中國第一顆原子彈爆炸。在那耀眼的閃光及沉悶的轟響之后,人們激動地沖出各種掩體、工事、灘坡,向著不斷升騰的青灰色“蘑菇云”歡呼、雀躍。此時此刻,吳祖澤和他的防原醫學戰友們,已經為擔負穿云采樣任務的飛行機組人員完成升空前的各種衛生健康監護工作,戰機準時出征藍天……圍繞核爆炸引起的輻射,他和團隊開展了多項試驗研究,直至最后一批工作人員撤離,他才離開了羅布泊。

1969年,吳祖澤奉命開始研究用于核戰爭條件下光輻射防護眼鏡。核爆炸發生時,強光輻射會造成眼底燒傷,從而導致永久失明。這是一項當時亟待解決的現實課題。盡管專業不對口,吳祖澤卻愉快地接受了這項任務。

軍事醫學研究院的院史館里,至今存放著那副已顯老舊的特殊防護眼鏡。它有著深色的正圓形鏡片,寬寬的月白色鏡框和橡膠松緊綁帶,有點像今天的游泳鏡。這個成果可以10毫秒的反應速度將鏡片的深度增加上百倍,避免核武器強烈的光輻射造成的眼底燒傷,使飛行員和指揮員正常執行作戰任務,為中國原子彈防護醫學留下了閃光的一頁。

“我們要開始起跑并努力追上和超過他們”

1970年的一天,我國生理學界泰斗朱壬葆院士閱讀間歇抬頭發現了同在圖書館查閱資料的吳祖澤,便將手中一份國外文獻遞到這個年輕人手上:“這篇關于造血干細胞輻射損傷的報道,很值得注意。”在研讀中,吳祖澤敏銳地意識到了造血干細胞在放射病治療及損傷修復中的重要意義。

國際上對造血干細胞的研究已經取得了重要進展,而我國在這個領域還是一片空白。“我們要開始起跑并努力追上和超過他們!”從此,吳祖澤將科研主攻方向由輻射生物化學轉向放射病的實驗治療。

1973年,作為新中國首批派往西方國家的4名訪問學者之一,他遠赴英倫,在血液學家萊特教授的指導下進修造血細胞動力學。

在英國實驗室進行的觀摩與體驗,讓吳祖澤驚嘆不已,他下定決心:要把學到的東西寫成書帶回祖國去!

在英國的日子里,吳祖澤不是泡在實驗室做試驗要數據,就是悶在宿舍伏案疾書。他按歸國日期倒排時間,規定自己每月必須完成一章的撰寫計劃。

進修時光轉瞬即逝,吳祖澤謝絕英方的一再挽留,毅然回國,并為祖國捧回了一疊長達30萬字的厚重書稿。這部《造血細胞動力學概論》是中國造血干細胞研究的啟蒙之作,許多人正是讀了這部書,才對造血干細胞有了系統認識。

1978年,吳祖澤開始把目標瞄準國際上剛剛起步而國內尚屬空白的胎肝發育調控機理研究,并因陋就簡,自己親自動手改裝儀器設備。

通過一系列實驗與對比分析,吳祖澤確認胎兒肝臟中的造血干細胞在母體妊娠4至5個月時達到數量與功能的雙重旺盛期,這一系列成果獲國家自然科學獎。

“一個科學家要著力將成果用于造福人民”

就在吳祖澤公布胎兒肝臟造血干細胞研究成果后不久,在南方某研究所,一位技術員誤入正在照射的放射性鈷源室,遭到致死劑量的電離輻射損傷。病人被送進解放軍307醫院。醫學專家想到了吳祖澤和他的胎肝造血干細胞移植技術。

在此之前,胎肝造血干細胞移植技術一直停留在實驗室階段。23年前,南斯拉夫科學家嘗試用胎肝造血干細胞移植治療放射病,結果病人不幸死亡,以后再也沒有人越過“雷池”一步。許多學生勸老師不要做這次移植,他們擔心一旦失敗了,非但病人的生命無法挽回,吳祖澤的聲譽也會受到損害。

此時此刻,吳祖澤卻只在思考一個問題:如何把理論研究成功應用于臨床,為危在旦夕的病人開辟一條生路!經過一系列消毒檢測處理,吳祖澤親手制備了含有造血干細胞的胎肝細胞懸液,并將它送到307醫院。

隨著胎肝細胞懸液通過靜脈滴注緩緩進入患者體內,生命垂危的病人終于得救了。幾天后,他的造血功能開始恢復;兩個月后,他的身體各項指標接近正常水平。

這是世界上首個以胎肝造血干細胞移植救治放射病的成功案例!

1982年,一個由重癥肝炎轉化為再生障礙性貧血的12歲男孩生命垂危,悲痛欲絕的母親按照回族的風俗已為可憐的孩子找好墓地。男孩的舅舅及時與吳祖澤取得聯系,孩子在絕望中接受了胎肝移植治療,絕癥被奇跡般地征服了。

十幾年后,獲救的病人帶著新婚妻子、捧著鮮花,來到北京感謝救命恩人。那位已經年過半百的母親眼含熱淚,緊緊握住吳祖澤的手。

隨著白血病、各類惡性腫瘤病例增多,造血干細胞移植技術面臨越來越多的臨床需求。為進一步發展和普及造血干細胞移植技術,吳祖澤與他的科研團隊舉辦技術培訓班,聯合數家大型醫院組成科研協作攻關組,對接受過放射療法的腫瘤、白血病患者進行諸多類型的造血干細胞移植研究,推進造血干細胞的臨床轉化應用。

2015年11月30日,原軍事醫學科學院禮堂,在500多名科技人員的共同見證下,紫金山天文臺小行星命名委員會楊捷興副主任莊嚴宣布:經國際委員會批準,將編號207809號小行星永久命名為“吳祖澤星”。至此,又一位中國科學家的名字銘刻在浩瀚的宇宙星空!

在潮水般起伏的掌聲中,吳祖澤院士健步走上報告席。這位剛剛度過80壽誕的耄耋老者,從容儒雅,神采奕奕。他身后的背景板上,一幅特別制作的小行星運行圖蔚藍深邃、星光閃耀,仿佛時空隧道的入口,將觀眾帶入這位“中國造血干細胞之父”長達半個多世紀的科研生涯之中……

在這半個多世紀里,吳祖澤先后培養出包括兩位院士在內的一大批杰出科技人才,獲得國家自然科學二等獎1項、國家科技進步一等獎1項、二等獎4項,被授予中國人民解放軍專業技術重大貢獻獎。

相比已經獲得的諸多榮譽,吳院士卻更愿意談及手頭的工作。用于肢體缺血的基因治療藥物已經進入Ⅲ期臨床試驗,用于防止血栓的抗凝生化藥物Ⅰ期臨床試驗結果喜人,用于炎癥治療的干細胞藥物進展順利……“目前,我們手上有七八個新藥正在研發過程中,這些藥物在促進放射損傷和戰創傷修復方面有顯著效果,軍事應用前景廣闊。等新藥研發成功的那一天,我再接受你們的采訪!”★