淺析中國貿易互補性

黃圣雯

(石河子大學經濟與管理學院,新疆 石河子 832003)

1 引言

中國-東盟自貿區,是我國最早建立的區域合作平臺,東盟已成為中國第三大貿易伙伴、第四大出口市場和第二大進口來源地。進一步深化兩地的貿易合作、互通有無,擴大從東盟進口解決貿易逆差的同時,推進“2+7”合作進程,全面提升CAFTA質量和標準,打造中國-東盟自貿區升級版,符合兩地人民的根本利益,是國家間發展的大勢,固研究我國與東盟各國的貿易關系有著重大的現實意義。

2 數據來源與分析

2.1 數據來源

本文中,中國和東盟各國的進出口數據來自UN Comtrade數據庫,各類商品具體進出口數量及比例來自GFCC(Global Federation of Competitiveness Councils)。為了能更直觀有效地反映中國與東盟國家的貿易狀況,根據實際出口情況分類,將數據整合,分成10個大類。

2.2 中國與東盟各國互補性貿易指數

貿易互補性指數(Trade Complementary Index)是用來衡量兩國之間在某種產品領域內貿易互補程度與緊密關系的指標。一般情形而言,指數越大則表明兩國之間貿易互補性高,反之,則表明兩國之間的貿易互補性一般或互補性差。

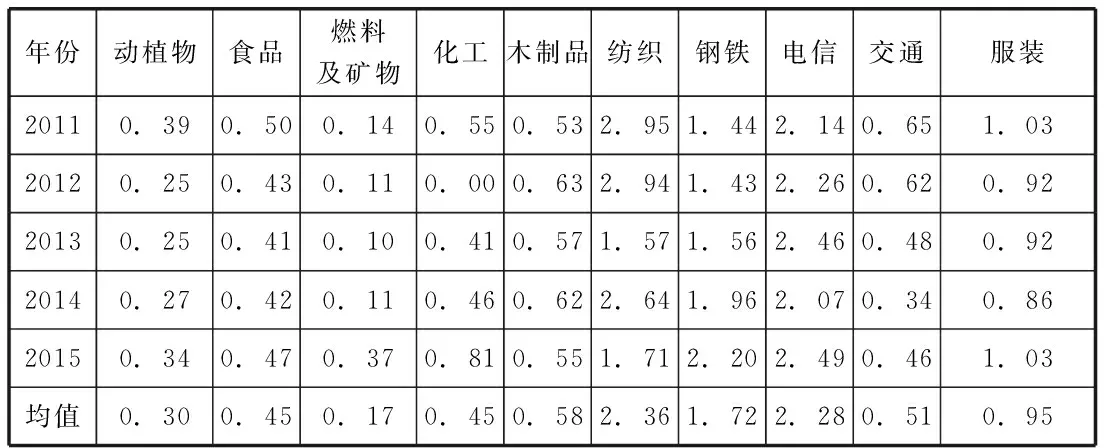

測算我國與東盟國家的互補性貿易指數(表1),結果顯示:第一,燃料和礦物質的貿易互補性指數最低,且在2011-2015年指數呈下降趨勢,結合我國的RCA指數,再一次表明我國出口正在由低級的初級原材料的出口發生轉移;其次,互補性指數最高的行業是紡織行業,跟我國RCA指數結果相類似,紡織作為我國的傳統優勢產業,仍舊具有優勢;第三,電信行業的互補性指數呈明顯的上升趨勢,表明我國出口向中高端科技產品的轉型已經開始,產品的市場接受程度也在逐步提高;第四,鋼鐵行業的互補性指數在不同國家之間差距較大,我國對新加坡的鋼鐵行業貿易互補性指數很低,而對其他國家而言鋼鐵的互補性貿易指數卻很高,這與每個國家的發展程度不同有關,新加坡作為東盟最發達的國家,其基礎建設的完備性程度高使得其不需要過多的基礎耗材,而就總體而言東盟國家對我國的鋼鐵貿易依存度依舊較高;木制品行業和交通行業的貿易互補性指數均值均在0.5以上1以下,但木制品行業存在明顯的波動,而交通業則存在一定的下行趨勢;而食品,動植物,化工產業的互補性貿易指數均值均小于0.5,但化工產業的互補性貿易指數存在上升的趨勢,這或許與我國出口產業升級調整有關,至于食品,動植物的互補性貿易指數較低可能是由于各國對于食品和牲畜類進口把控較嚴格所致;其次,馬來西亞等東盟國家為伊斯蘭國家,對食品等的進口要求就更高了,不同的宗教信仰對于食品的進出口有這較強的影響。

表1 2011-2015中國與東盟國家貿易互補指數均值

3 結論

第一,服裝和紡織的互補性貿易指數都不算低,但同為勞動密集型產品,紡織制品與服裝制品在對外貿易互補性方面卻存在較大差異。

第二,我國對新加坡的貿易互補性指數在高新技術行業始終處于比較低的水平,而對相對不發達的其他國家貿易互補性指數則較高,這與國家所處發展階段,以及國家自身的科技積累水平有關。

第三,在動植物、食品以及礦產等領域,我國與東盟國家互補程度都不算高,與我國經濟發展長期走的是高能耗模式不無關系,這就造成我國在能源出口很大的阻力。

第四,鋼鐵及其制品也是我國與東盟國家貿易互補指數較高的領域,尤其是對相對不發達的泰國、越南、印度尼西亞、在較為顯著的互補性。

從出口結構上看,中國與沿線國家的貿易互補較強產品主要是電信設備和紡織、服裝制品,鋼鐵制品也開始具備較強貿易互補性;從發展前景看,中國已經開始逐漸實現輸出過剩產能,調整產業結構優化升級的目標,產能過剩部門的貿易互補性都在逐漸增強,將來具有巨大發展潛力。各國需結合“升級版”發展契機,加強中國與沿線國家和地區的政策溝通。通過逐步形成區域合作,逐漸消除雙邊投資和貿易壁壘,推進基礎設施的互聯互通,形成高標準的自由貿易區網絡。