作為美學范本的說唱劇《解放》

楊曉華

在國家意志和民眾自覺的雙重召喚下,傳統文化正在各種文化樣本中,以多種形貌和色彩,被鑲嵌、糅合、融匯、激活。歷史文化的必然邏輯,展現為一個個現實事件,總是這樣萬象紛呈。在舞臺藝術領域,這種狀況尤其如此。藝術呈現本身具有巨大包容性和主觀性,以處理傳統藝術和當代舞臺關系為核心的說唱劇《解放》在舞臺上的燦然挺立,具有豐富的借鑒意義。不到十年時間里,盛演一千多場,有力地佐證:說唱劇《解放》提供了一個具有時代性的美學范本。

一、民族藝術的超文本狂歡

《解放》的故事是單純而明晰的,然而給人的藝術感受卻豐富而多維,其容納的每一段舞蹈、每一支歌曲、每一段故事、每一個場景,以及一小節戲曲和整篇說書,都具有各自的敘事意味,構成相對獨立的形象空間,這就使整個舞臺充滿了盛放民族記憶的史詩性。

《天足》《亮腳會》《夢兒驚》是以集合方式出現的前裹腳時代和后裹腳時代的女性私人和公共生活。民歌《看秧歌》《女兒苦》《走西口》《割莜麥》展示的是民間百姓的勞動場面和女性群體的情感生活。民歌《哥哥妹妹不大大》《櫻桃好吃樹難栽》《東山上點燈西山上亮》《想親親》呈現的是底層男女的愛情生活。戲曲《送女》本身取自梆子戲《珍珠衫》中周蘭英向丈夫敘說思念之情的選段。說書本身就是漫長歷史時代的典型文化場景。毫無疑問,這些記憶都是民族歷史,在藝術中的醇化和結晶。

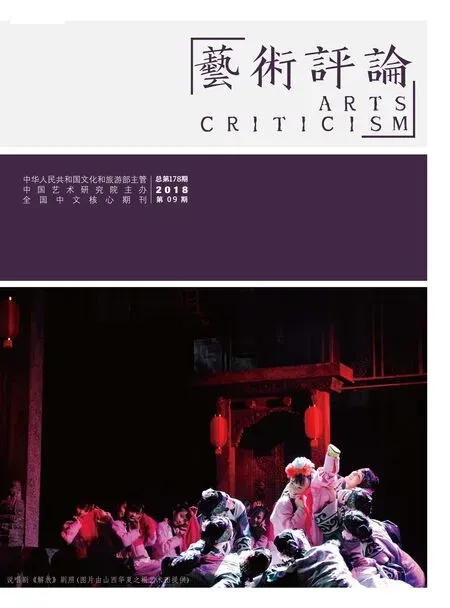

說唱劇《解放》劇照

這里的記憶不是具體的故事本末,而是一個個典型的原汁原味的鄉土文化片段,是以藝術方式展現的文化情境。為此,這種史詩性,不是指每個單元情節的自足和完整,而是指這些被一個個嵌入的作為藝術形態呈現的藝術單元具有明顯的情節規定力,這種藝術形態并不恣意展開敘事功能,倒像是從完整的生活故事中采擷下來,帶著思想煙火和情感汁水的片段。單是這種陳列和供奉的多樣性,足以使得這舞臺具有豐滿的視聽體驗,并為一種狂歡式的藝術景觀提供了最充分的材料。

狂歡在形式上首先要具備一種時空壓縮式的多樣性匯聚。然而,單獨這種匯聚畢竟不是狂歡。在巴赫金看來,狂歡的核心在于,在這種匯聚的廣場中,所有到場的主體,改變了以往的身份威嚴和等級森嚴,在平等的空間中進行異于往常的對話和交往,這種對話和交往解放了被壓抑的主體,顛覆了僵化的社會結構,同時生產著新的文化。

這些歷史記憶是過往時代黃土高原的真實生活,顯然,它們的本來存在,都是散亂的、蕪雜的、粗糙的、原始的,或者生氣郁勃,或者殘缺衰敗。它們在時間中被有意無意地加工,就像河流沖刷和磨蝕石塊一樣,歷經數百年,也可能是數千年的淘漉,總有一些石塊的質地、形狀和光澤,被認為是既代表了周圍的地理結構,又具有經典的外在形式,這就是我們稱之為傳統藝術的東西。這些藝術品,有的會幸運地被一種時尚奉為登堂入室的瑰寶,有的則被肉食男女用來在情感游戲中投擲和摩挲,有的也許還野性地躺在河床上日夜和天地山川對話。而今,他們一件件被從市場上、老屋中、川流間,拾掇起來、集納起來,經過多番辛苦的打量、擦拭、切削、綴合,他們平等而鮮活地匯聚在《解放》的舞臺上。大幕開啟,一道道光束打下來,所有的,所有的锃亮的石頭開始平等而自由地對話、歌唱、舞蹈——這不是完整意義上的傳統藝術的狂歡嗎?

這種狂歡,還應該是一種生產。巴赫金所闡述的拉伯雷的節日廣場是在喧鬧和隨機中產生著巨人。《解放》中的各種藝術形態的聲音和行動,卻都匯聚在小小和亮亮這樣兩個角色的身上。小小和亮亮,在各種藝形態的組合運動中,成為裹腳故事中的苦難個體,但是我們需要高度注意的是,這里的小小和亮亮,不僅作為族群命運的“這一個”的代表,還作為各種被喚醒的藝術形態中被孕育、灌注和培植起來的“這一個”,他們負荷著沉重的民族歷史和文化記憶,作為民族苦難的承載者和體現者生活在舞臺時空中,他們是在命運發展和藝術沉淀雙重意義上前進的“巨人”。可以看到,小小和亮亮一方面,不斷被裹腳放腳的命運和藝術匯聚交融的外在力量生產,另一方面,他們作為有單純夢想和主動追求的人,也在生產著他們自己的精神世界,這個世界的靈魂就是自由,道路就是解放。

巴赫金贊嘆說:“拉伯雷從古老的方言、俗語、諺語、學生開玩笑的習慣語等民間習俗中,從傻瓜和小丑的嘴里采集智慧……凡是他還無從獲得的東西,他都有所預見,他都作出許諾,他都指明了方向。在這夢幻之林中,每一片葉子下面,都隱藏著將由未來采摘的果子。整個這本書就是一個‘金枝’。”毋寧說,《解放》編纂了一個民族藝術樣式的啟示錄,這種啟示錄并非是簡單目錄式的陳展,而是有機組織起來的,充分顯示了其藝術功能和潛力,并提供了立體架構樣本的指南式讀物。

二、戲劇構成的超時空探索

戲劇構成是張繼鋼借自造型藝術,特別是20世紀初俄羅斯前衛藝術的概念,是體現張繼鋼導演藝術自覺的關鍵詞,也是他總結《解放》藝術探索的核心表述,但是顯然他做了自己的演繹和定義,他說:“我所講的構成,主要是針對文學和表演藝術創作中的形態重組,它既是創作者腦海中的奇觀異景,也是未來作品將呈現在人們面前的仿佛存在。”可見,藝術構成,主要是形態重組。張繼鋼之所以用構成,而回避了結構的概念,是因為作為導演,他非常清晰地看到,與作為綜合藝術的戲劇內部結構相對照,還存在著各種藝術元素、手段、類型之間,以及他們作為整體和戲劇內部結構之間的關系問題,“構成是外部因素的重組,是一部作品需要選擇和再塑的基本原始要素;而結構是內部邏輯的布局,是一部作品需要完成起承轉合的完整邏輯架構”。張繼鋼演繹構成的這一概念,是一個導演在較大時空尺度內,觀察和總結舞臺藝術的產物,也是他創造性地辨析戲劇內部和外部關系的產物。

在《解放》中,小小和亮亮圍繞裹腳放腳的悲歡離合構成戲劇的內部結構,而所有其他藝術素材和藝術形態在舞臺上圍繞小小和亮亮的情感和行動變化,而進行的并置、疊加、穿插、粘貼、糅合等,體現出復雜的外部構成。張繼鋼說:“藝術關系的接口就是你的閃光點!”藝術關系的接口對舞臺藝術來說,首先是構成關系的連接點和呼應點。對這種連接和呼應關系的處理,體現的正是一個藝術家,特別是舞臺導演,對藝術素材、藝術形態之間本質和內容的精準理解和獨到把握。正是這種創造性的外部構成,大大擴張了戲劇的時空容量,將個體人的單薄生活加以填充和延展,轉化為一個時代的文化生活,將個體命運的曲折加以拉伸和敞開,展現為一個族群命運的波瀾起伏。

在《解放》中,為了恰當處理各種藝術素材和藝術形態的構成關系,對每一種藝術的表達可能和角色設定都進行了嚴格的判定。說書,本身具有強大的敘事功能,但《解放》中的說書,除了在關鍵處牽動情節的發展,更多時候是情節的或冷靜或熱烈的審視者、感嘆者、對話者。故事情節轉換處,說書作為外部的語言闡釋和牽引是被需要的,當故事情節受人物性格推動,自然前進的時候,說書人也積極行動起來,參與故事節奏的建造和確定,并機動地出入主人公的情感場域。我們看到,說書,一方面發揮出多樣化的舞臺功能,有機地參與到情節的發展中,另一方面,其本身的藝術生命力也借助舞臺的力量得以具體化和清晰化。這樣,說書藝術和敘事本體之間就形成一種相互依傍、相互闡發、相得益彰的互文關系。

這種互文關系在民歌與劇情的關系上同樣得到體現。民歌的演唱在生活中都有各自規定情境。在《解放》中,主創人員多次讓民歌手跨越時空,出場演唱,這種演唱并沒有造成故事情節上的累贅,其原因在于,民歌情境的出現,和情節中的人物性格發展的需要,形成了準確的互文關系。《看秧歌》,婉轉和清暢地描述了看秧歌的女人們,羞怯而又韌性,從眾而又個性的普遍心理,這正是小小初涉人世的內心性狀。《割莜麥》熱烈而細膩地刻畫了勞動場景中女性群體的絢麗情態之美和繾綣愛情之柔,這也符合小小審美心態蛻化、愛情萌發的邏輯。兩首歌曲分別對小腳女人群體的普遍心理進行了針對性的藝術闡釋,營造出小小生活氛圍的社會底色。反過來,這兩首歌曲的本體內涵也因為小小的悲苦命運,而得到更豐富和深刻的呈現。

戲劇是時空的藝術,舞臺藝術的構成,最終是要通過時空關系的重建,從而使得各種構件得以“適用”“互動”“融合”“穩定”(張繼鋼語)地連接為一個平衡的時空整體。巴赫金說:“時間在這里濃縮、凝聚,變成藝術上可見的東西;空間則趨向緊張,被卷入時間、情節、歷史的運動之中”。生活擁有自己的時空,各種藝術的成長和存在,也有自己的時空,而被組合起來的戲劇更要有符合自身內部結構和外部構成的特殊時空尺度。在這種時空內,數千年的民族文化生活,被灌注和紡織為兩個悲苦小人物涌動的血液和豐盈的肌體,琳瑯滿目而活力迸發的藝術形態,成為他們哀樂的表情和裸露的靈魂。

三、苦難敘事的超現實結構

《解放》本身是典型的苦難敘事,不是一個人的苦難,而是一個族群的苦難,不是一個時代,而是跨越了一千多年的,占據了中華文明史將近四分之一歷史的苦難。這樣的苦難,就是用史詩的體裁和樣式去表現,也十分困難,更何況是在兩個多小時的舞臺藝術中。黑格爾曾經典地剖析了悲劇沖突的三種形式:自然災害和人的沖突,人和人的倫理沖突,人和自己心靈的沖突。三種沖突中,他認為第三種沖突最為深刻。《解放》中裹腳作為肉體的苦難是自然和人的沖突,作為女性的苦難是男人和女人的沖突,作為整個民族的苦難是民族心靈的內部沖突,三種沖突最終積聚為主人公心靈的悲哀和痛苦。克爾凱郭爾說:“在古代悲劇中,悲哀較為深重,痛苦較輕;在現代悲劇中,痛苦較大,悲哀較輕。克爾凱郭爾認為,悲哀包含的感情比痛苦更深沉,而痛苦則包含對受難的反思。”因此,在古代的悲劇中,更多聚焦的是人作為整體的命運,因此這種悲愴不得不體現為巨大的量,而現代悲劇中,由于主體精神被高度弘揚,個人的或者普通人的痛苦被反復體驗和省察,這種反思不斷走向深刻,體現為高密度的質。《解放》的敘事,是從局部上升到整體,從個人上升到族群,因此這種苦難是同時包含悲哀和痛苦的,是深重的苦難。

《解放》對這樣的苦難敘事采用了超現實的結構,超現實結構的含義是指:一是在外部構成中,主人公的哀痛是通過其他互文的文本來闡釋和擴張的,其他文本的情感,并非直接是情節進行中的主人公的直接情感。二是在內部結構中,主人公的極端的哀痛是通過夢境的方式去表達的,夢境中的主人公的情感,也不是情節進行中的主人公的直接情感。這種等價但非直接的方式,一方面讓觀眾得到了必要的共情,有效增強了敘事的感染力,但是另一方面,這種非直接性,又進行了合理巧妙的區隔,從而使觀眾保持了必要的理性觀照,從而使得整劇具有了超脫和冷峻的審美張力和中華傳統美學的神韻。

歡樂是人發自內心所渴望的,是人的本能。但是,苦難是自然和社會生命的基本內容,是藝術表達的永恒主題,自古以來的文明史不斷啟示我們,面對苦難的反思、抗爭和超越,更加顯示出人作為萬物靈長的智慧和高貴,更加表現出人以自己的道德和法則,不斷克服現實的殘缺,不斷戰勝精神的片面性,從而營造詩意存在的莊嚴和偉大。羅曼·羅蘭在《米開朗琪羅》里說:“世界上只有一種真正的英雄主義,那就是認清生活的真相后還依然熱愛生活。”《解放》在祭祀與歡暢的宏大合流中結束,這預示著:在集合了一個個小小和亮亮命運的基礎上的真正歷經苦難但永遠熾烈地熱愛生活的巨人和英雄——人民,才是真正獲得豐收的大地的主人!

注釋:

[1][4]〔俄〕巴赫金.巴赫金全集[M].石家莊:河北教育出版社,2009.2.

[2][3]張繼鋼.打開關鍵——張繼鋼論藝術[M].北京:三聯書店,2014:9,23.

[5]〔丹〕索倫·克爾凱郭爾.悲劇:秋天的神話[M].北京:中國戲劇出版社,1992:13.

[6]〔法〕羅曼·羅蘭.名人傳[M].北京:譯林出版社,2016:45.