馬裊-鋪前斷裂中段全新世活動特征研究1

劉華國 吳小江 李 峰 賈啟超 王志成 林 鎮 賈 偉 徐錫偉 章龍勝 胡金橋

?

馬裊-鋪前斷裂中段全新世活動特征研究1

劉華國1)吳小江2)李 峰1)賈啟超1)王志成2)林 鎮2)賈 偉2)徐錫偉3)章龍勝2)胡金橋2)

1)中國地震災害防御中心,北京 100029 2)海南省地震局,海口 570203 3)中國地震局地殼應力研究所,北京 100085

本文采用地球物理勘探和鉆孔聯合剖面探測相結合的方法,分別在林海三路和桃蘭村展開探測,通過分析斷層上斷點埋深、斷錯地層序列和地層年齡,獲得了馬裊-鋪前斷裂的全新世活動特征。2排聯合鉆孔剖面均揭露出斷面,斷裂上斷點埋深9.2—10.5m,從而準確厘定了馬裊-鋪前斷裂中段的空間位置。鉆探結果顯示,馬裊-鋪前斷裂分為近東西向平行分布的南、北2支,呈階梯狀發育,具正傾滑性質,傾向北,傾角約70°。其中,北支為第四紀早期次級斷裂,南支為全新世活動性較強的主斷裂。同時,鉆孔揭示深度內該斷裂段第四紀以來的垂直位移量約為4—6m,7965—7408a BP以來斷裂有過活動,垂直位移量約1—2m,垂直位移速率約為0.26±0.1mm/a。

鉆孔聯合剖面 馬裊-鋪前斷裂 全新世活動

引言

1605年瓊山7?級歷史強震的震中位于海口江東的塔市村,震中烈度Ⅺ(陳恩民等,1979),極震區長軸方向為北東東向,是華南歷史上毀壞性最大的歷史地震,出現了罕見的大規模“陸陷成海”現象(徐起浩,2007)。作為主要發震斷裂的北東東走向的馬裊-鋪前斷裂是1條兼有左旋性質的高角度正斷層(陳恩民等,1989),位于強烈升降運動的地壘和地塹的邊緣轉折地帶,以垂向差異運動為主(李志雄等,2006)。由于該斷裂地處濱海平原區,多為隱伏性質,其活動證據主要來自深部地球物理勘探資料的解釋、1605年地震災害分布及斷裂附近氡氣異常(王志成,2006;胡久常等,2007)。海口市活斷層探測的長豐探槽結果顯示,斷裂僅斷錯晚更新世地層①,在1605年瓊山地震震中附近的海口江東地區尚未發現反映斷裂全新世活動特征的淺部斷錯地層或斷裂剖面。馬裊-鋪前斷裂近東西向橫穿海口市區,準確厘定其幾何位置和全新世活動特征將有助于正確評價海口市地震危險性、推進防震減災規劃并服務于經濟建設。

隱伏活動斷層定位及其最新活動時代研究,多年來一直是技術難題(汪一鵬,2004)。自20世紀90年代利用鉆孔聯合剖面探測隱伏活動斷層以來(向宏發等,1993;向宏發,2003),許多專家相繼提出了一系列具有重大指導意義的技術、方法和建議,經不斷完善和改進,逐漸形成了以地質地貌調查、地球物理勘探、鉆孔聯合剖面探測、槽探和沉積地層年齡測定相結合的多方法、多層次綜合探測技術路線(徐錫偉等,2000;方盛明等,2002;鄧起東,2002;柴熾章等,2006;王萍等,2007;袁道陽等,2008;雷啟云等,2011;曹筠等,2015)。在諸多勘探手段中,地球物理勘探方法是初步確定目標斷層位置、性質及其平面分布的有效手段,如淺層地震勘探、高密度電法等,是鉆孔聯合剖面布設和斷層活動性鑒定的基礎(鄧起東等,2003)。鉆孔聯合剖面探測不僅可以準確厘定斷層位置、驗證地球物理勘探結果,還可揭示槽探手段所不及深度內的地層巖性分布、斷錯現象及古地震等信息,是研究隱伏斷層活動特征的有效手段。

本文采用地球物理勘探和鉆孔聯合剖面探測相結合的方法,分別在海口江東地區的林海三路和桃蘭村展開探測,通過分析斷層上斷點、斷錯地層序列和年代,準確厘定了塔市附近的馬裊-鋪前斷裂的空間幾何位置,并分析其全新世活動特征。

1 地震構造背景

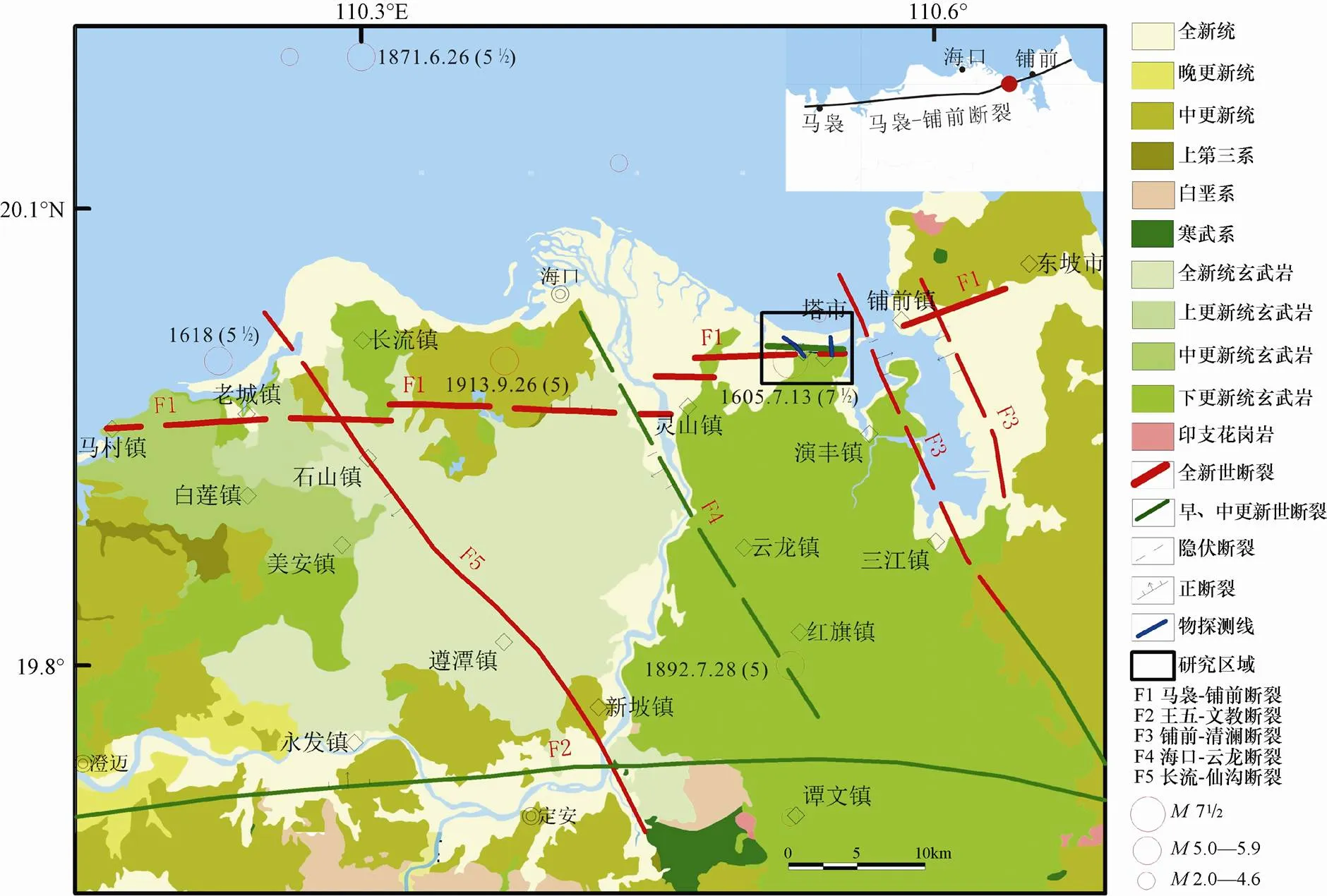

馬裊-鋪前斷裂展布于瓊北斷陷區,西起馬裊,向東經馬村、長流、瓊山至鋪前以東,陸上長約100km,總體走向北東80°—85°,傾向北(圖1)。深部重力和航磁顯示該斷裂明顯錯條規模大、切割深的活動斷裂,晚第四紀以來仍在活動,受北西向斷裂切割,平面上不連續展布。人工地震證實,該斷裂由多條斷裂組成,上第三系被斷錯150—200m不等(張新東等,2013)。根據斷裂活動性,以馬村、鋪前為界,大體可分為馬裊-馬村段(西段)、馬村-鋪前段(中段)、鋪前-東坡段(東段)3段,馬村-鋪前段即是本文所要討論的斷裂中段。斷裂活動強度具有西弱東強的特點,西段為中更新世活動斷裂(劉華國等,2018),中、東段為全新世活動斷裂②。

圖1 馬裊-鋪前斷裂中段地震構造簡圖

本區上新世以來的地層主要包括:上新統(N2)海口組為海相沉積,巖性以含貝殼的碎屑巖和青灰色粘土為主。下更新統(Qp1)秀英組,下部巖性為雜色或灰白色含礫粘土質中粗砂或粘土質砂礫層,斜層理發育;上部巖性以青灰色含粉砂粘土為主,夾紫紅,灰黃及黃褐色粘土和粉,細砂層,水平層理發育。中更新統(Qp2)北海組下層為棕紅色粘土砂質礫石層或砂礫石層,上層為棕紅或棕黃色粘土質中粗砂。上更新統(Qp3)八所組巖性主要為棕紅、棕黃色砂,向下遞變為黃色砂及灰白色砂。全新統(Qh)為海積、沖積、洪積層,主要有粗砂、中砂、細砂及砂礫,還有粉質粘土、亞粘土及淤泥。

2 地質地貌調查

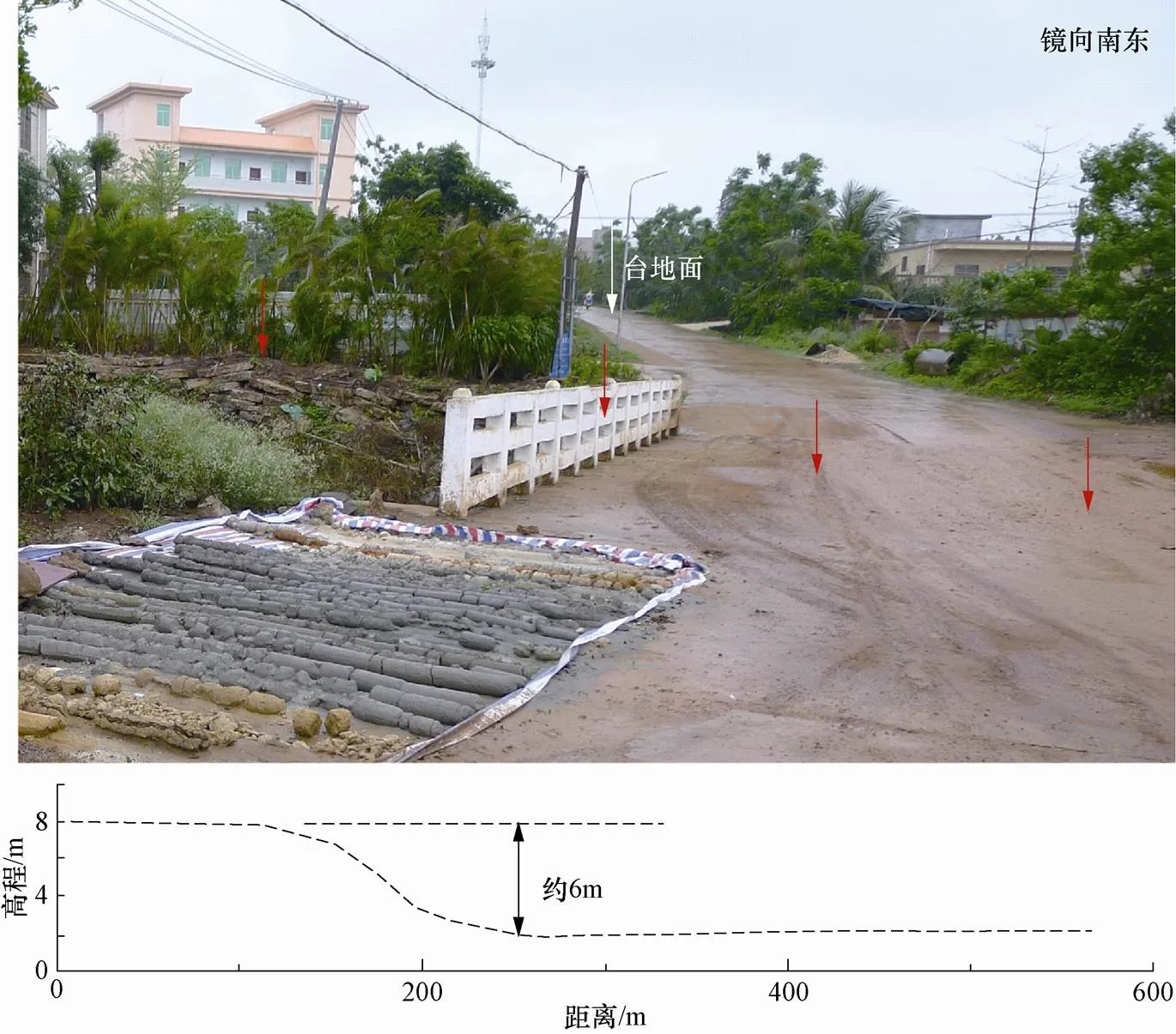

野外地質調查發現,馬裊-鋪前斷裂兩側在塔市附近展布區的地形地貌差異較大,斷裂北側地形平坦,為海岸堆積平原,南側海拔稍高,地形略有起伏,為相對穩定的紅土化的火山巖臺地面,斷裂兩側表現出強烈的垂直差異運動。高分辨率遙感影像上隱約可見線性影紋,線性影紋的北側為淺色調,南側為深色調,反映出該斷裂兩側物質差異特征(圖2)。在振家村附近跨斷裂開展的構造地貌測量結果顯示,最大垂直落差可達6m。

圖2 振家村附近構造地貌調查與測量

3 地球物理勘探結果

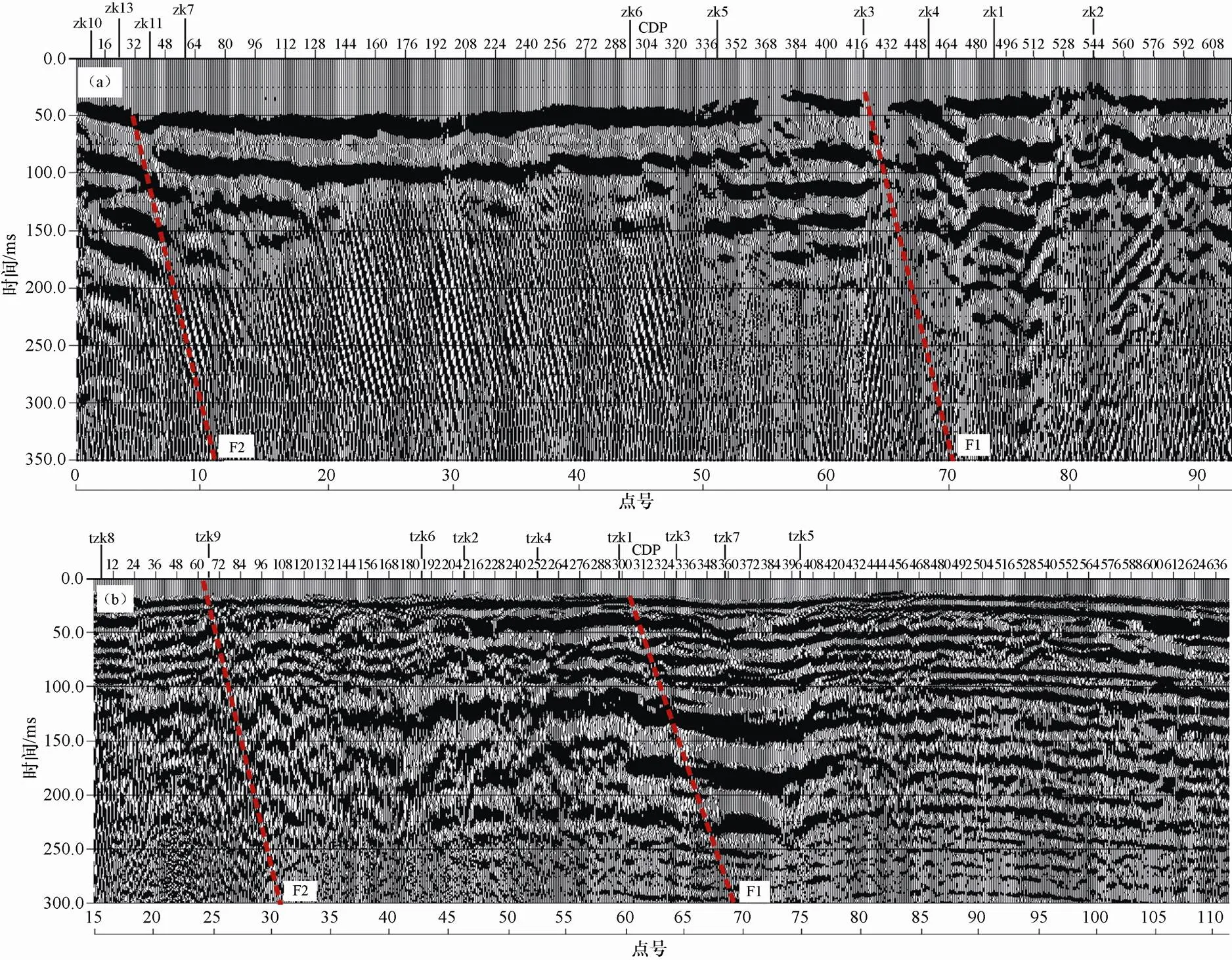

本次跨斷層地球物理勘探采用淺層地震反射法為主,高密度電法為輔,相互補充。在林海三路(1線)和桃蘭村(2線)分別布設了淺層地震勘探測線(圖3)。依據試驗結果,淺層地震勘探基本參數選取如下:20磅鐵錘震源,24道接收,30m偏移距,3m道間距,6次覆蓋,采樣間隔0.5ms,記錄長度0.5s,8次疊加。

圖3 淺層人工地震勘探測線及鉆孔位置平面圖

林海三路測線長約1.8km(圖4(a)),在地震反射剖面上第1反射波組較清晰連續,反射波在地層中的走時為45—60ms,解釋層面埋深18.5—23.2m。第2反射波組時間78—100ms,解釋層面埋深45.2—52.6m,在物探點60號附近發生了臺階狀錯斷或繞射。相同的位置在高密度電阻率斷面影像圖上電阻率差異明顯,實測及反演電阻率斷面均顯示電性-地質層位的向北錯斷。受圖像質量所限,第2反射波組的向上延伸情況和上斷點位置不清楚。

桃蘭村測線長約1.5km(圖4(b)),在地震反射剖面上,第1反射波組較清晰,解釋為沙灘巖面反射波;第2反射波組時間在50ms左右,對應中更新統以來的地層與青灰色粉質粘土(Q1)間層面反射;第3反射波組時間75—90ms,對應為青灰色粉質粘土(Q1)與貝殼碎屑砂(N2)間層面反射。圖4(b)中多處出現地震波組的錯斷或繞射。其中,在物探點25號附近地震波雜亂,電阻率差異明顯;在物探點60號附近地震反射剖面上反射波組異常表現不明顯,僅在高密度電法剖面上有異常。

綜合地球物理勘探結果分析認為,馬裊-鋪前斷裂在研究區內分為2支,物探所揭示的F2斷裂位于振家村、桃蘭村一線,近東西走向,向北陡傾,方位90°。物探所揭示的F1斷裂位于F2北側約480m,并與F2斷裂構造帶近似平行分布。地震反射波時間剖面顯示,該斷裂構造帶錯斷的位置延伸至淺部,最新錯斷地層至少達到晚更新世地層,但斷裂的準確位置和活動時代需要開展鉆探獲得。

圖4 林海三路(a)和桃蘭村(b)淺層人工地震勘探剖面圖

4 鉆孔聯合剖面探測結果

根據地形地貌分布特征和地球物理勘探結果,分別在林海三路和桃欄村布設了3條鉆探剖面,共計施工鉆孔23個,最深106m,最小孔間距8m。由于鉆探揭示的多為海相或濱海相地層,受海退海進的影響較大,地層相變普遍較大,以海口市活斷層探測中關于地層的劃分為主要依據進行地層的對比、分析,按照地層年代進行歸類,鉆探共揭示出5套地層。

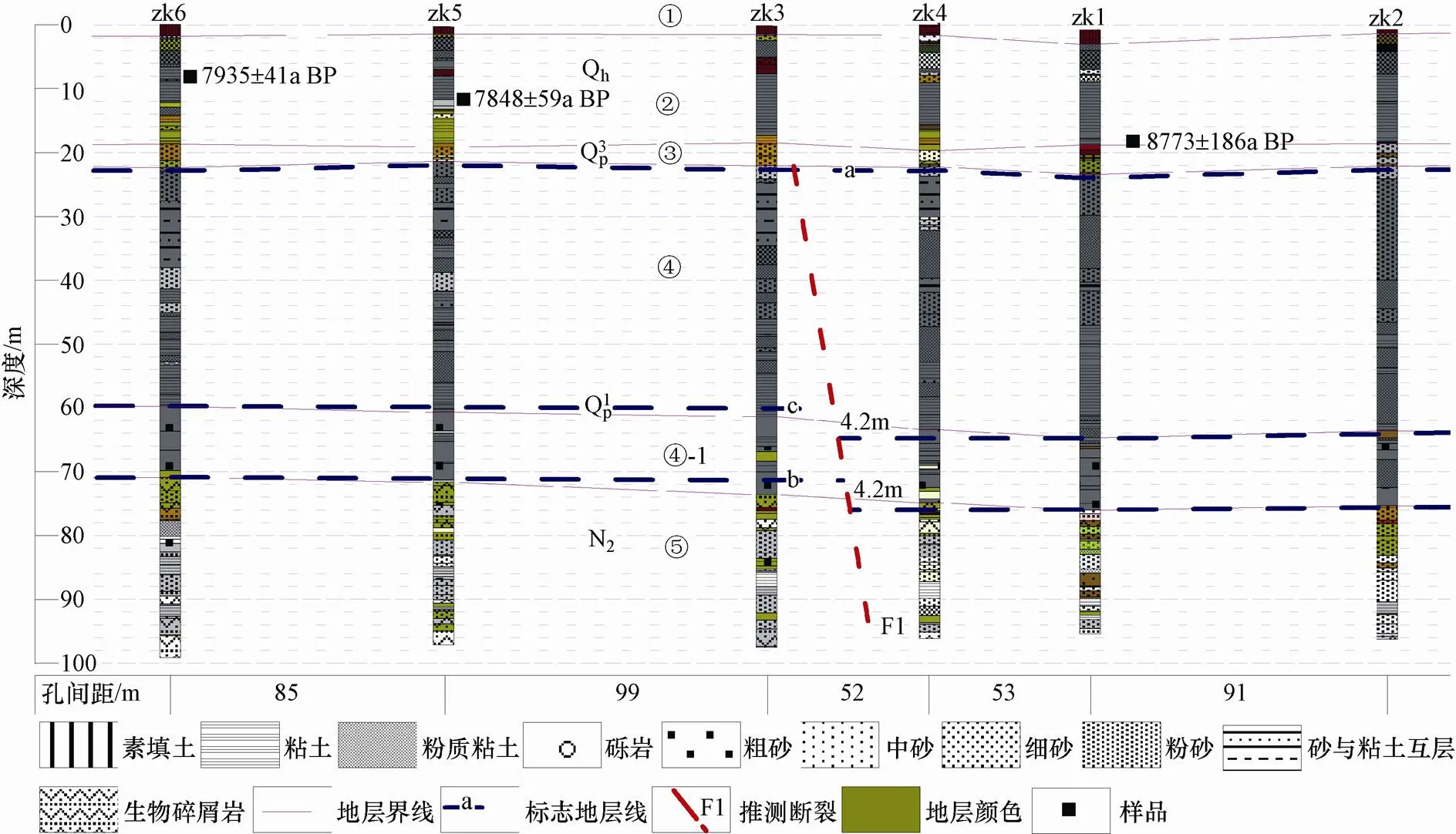

4.1 林海三路剖面

根據地球物理勘探結果,跨斷裂在林海三路布設了南北2條鉆探剖面,北面鉆探剖面長約381m,共實施6個孔,總進尺582m,鉆孔深度為95.5—99m,每個鉆孔均揭示出5套地層(圖5)。為了明確斷層性質及斷錯地層序列,用RTK差分校正各孔相對高程,細分出如下6個地層單元。

①褐紅色粘土,素填土,混雜玄武巖角礫和磚塊等,無分選,其厚為2.1—4m。

②青灰色粘土、粉砂、細砂,局部夾褐紅色粗砂,含生物碎屑和腐殖質。其中,下盤zk6、zk5與zk3出現深度分別為2.4—19.5m、2.1—19.8m和2.1—19.3m,平均厚17.3m;上盤zk4、zk1和zk2出現深度分別為2.0—19.9m、4—19.8m和2.6—19.7m,平均厚17.0m。

圖5 林海三路鉆孔聯合剖面(zk1—zk6)

③黃色細砂含鈣質結核,含較多生物碎屑。其中,下盤zk6、zk5與zk3出現深度分別為19.5—22.7m、19.8—22.1m和19.3—22.7m,平均厚3m;上盤zk4、zk1和zk2出現深度分別為19.9—22.5m、19.8—24.3m和19.7—23.2m,平均厚3.5m,推測為八所組。

④青灰色細砂、粘土及粉質粘土,含少量生物碎屑,水平層理發育,該層在上下盤沉積的厚度不等,上盤有增厚的趨勢。其中,下盤zk6、zk5、zk3與zk4出現深度分別為22.7—60m、22.1—61.4m、22.7—62m和22.5—63.7m,平均厚38.6m;上盤zk1和zk2出現深度分別為24.3—65.7m和23.2—64.7m,平均厚41.4m,推測為秀英組。

④-1青灰色粗砂夾粘土,含少量礫石,粒徑1—3cm,分選差。其中,下盤zk6、zk5、zk3與zk4出現深度分別為60—71.3m、61.4—72.4m、62.4—74.2m和63.7—75.2m,平均厚11.5m;上盤zk1和zk2出現深度分別為65.7—77m和64.7—76.4m,平均厚11.5m,推測為秀英組。

⑤生物碎屑巖、細砂巖,夾黃白色鈣化斑塊,巖芯完整性較好,推測為海口組。

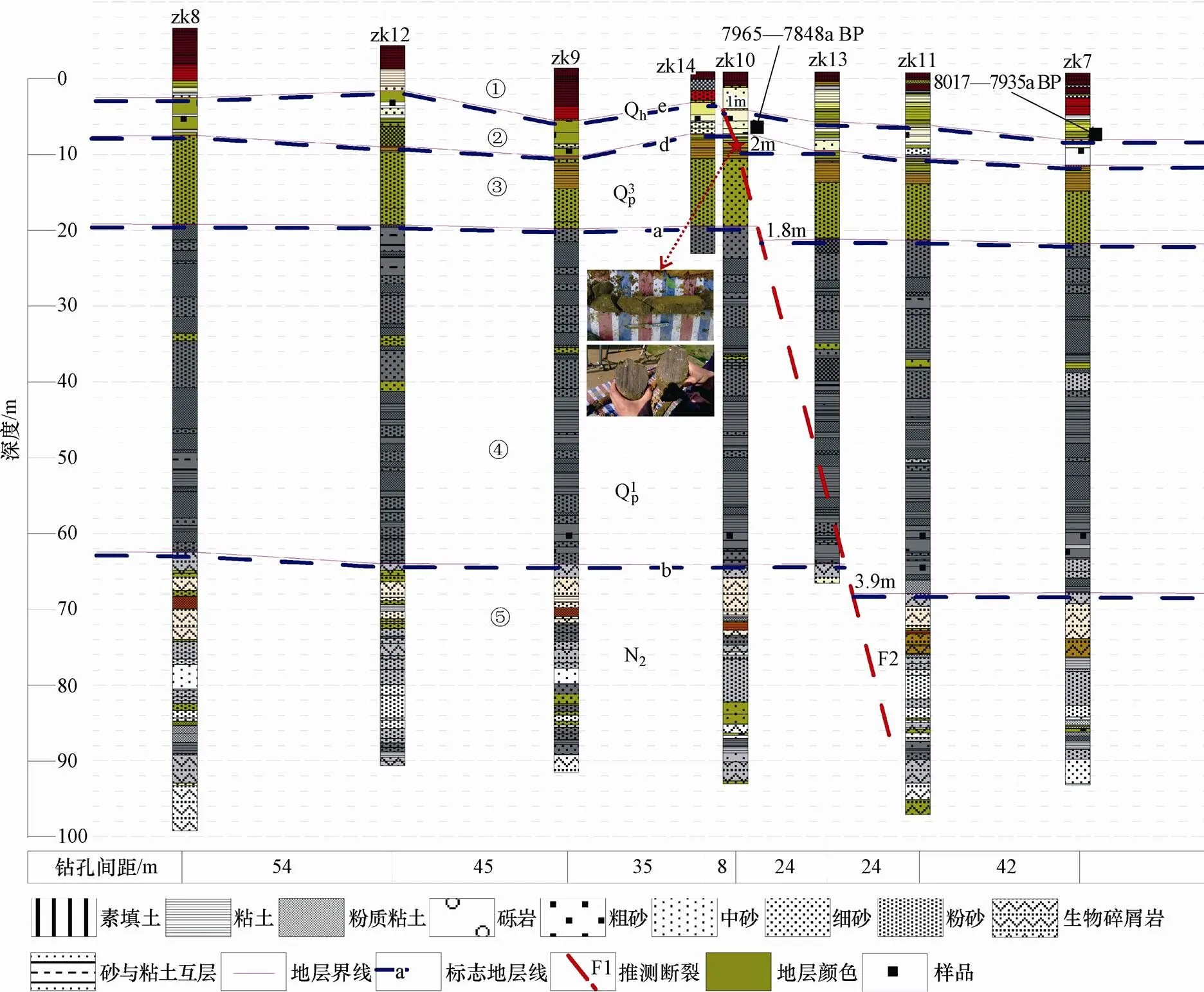

根據地形地貌分布特征和地球物理勘探結果,在zk1—zk6剖面的延長線上,距離zk6最近約330m的位置,另外布設實施了另外1排長約232m鉆孔聯合剖面zk7—zk14。該剖面共實施8個鉆孔,總進尺687m,最深106m,最小孔間距8m,共揭示了以下5套地層(圖6)。

①上部為素填土,下部為棕紅色、棕黃色粘土及細砂,局部含生物碎屑和腐殖質。其中,下盤zk8、zk12、zk9和zk14厚度分別為9.2m、6m、6.9m、4.2m,平均厚6.6m;上盤zk10、zk13、zk11和zk7厚度分別為5.1m、6.6m、7m、8.8m,平均厚6.9m。根據底部14C測年結果,為全新世地層。

圖6 林海三路鉆孔聯合剖面(zk7—zk14)及斷面照片

②棕黃色、黃色及白色中細砂、粗砂。其中,下盤zk8、zk12、zk9與zk14出現深度分別為2.5—7.5m、1.6—9m、5.5—10.2m和3.2—7.3m,平均厚5.3m;上盤zk10、zk13、zk11和zk7出現深度分別為4.2—11.5m、5.7—9.5m、6.2—10.5m和8—11.4m,平均厚4.7m。該層的頂、底面均有不同程度的變形。根據14C測年結果,為全新世地層。

③上部為褐黃、灰黃色粘土,該層中局部發育斷裂面,斷裂擦痕明顯,最大傾角約70°,局部見側伏角45°,下部為灰黃色生物碎屑砂,含較多鈣質結核和生物碎屑。其中,下盤zk8、zk12、zk9、zk14與zk10出現深度分別為7.5—19.2m、9—19.3m、10.2—19.8m、7.3—19.5m和7.3—19.9m,平均厚11.3m;上盤zk13、zk11和zk7出現深度分別為9.5—21.2m、10.5—21.3m和12.2—21.7m,平均厚約10.7m。該層的分界明顯,推測為八所組。

④青灰色細砂、粘土及粉質粘土,含少量生物碎屑,局部水平層理發育。其中,下盤zk8、zk12、zk9、zk10與zk13出現深度分別為19.2—62.5m、19.3—64m、19.8—64.1m、19.9—64.6m和21.2—64m,平均厚44.7m;上盤zk11和zk7出現深度分別為21.3—68m和21.7—67.8m,平均度46.3m,推測為秀英組。

⑤生物碎屑巖、細砂巖,夾黃白色鈣化斑塊,巖芯完整性較好,局部夾松散砂層,推測為海口組。

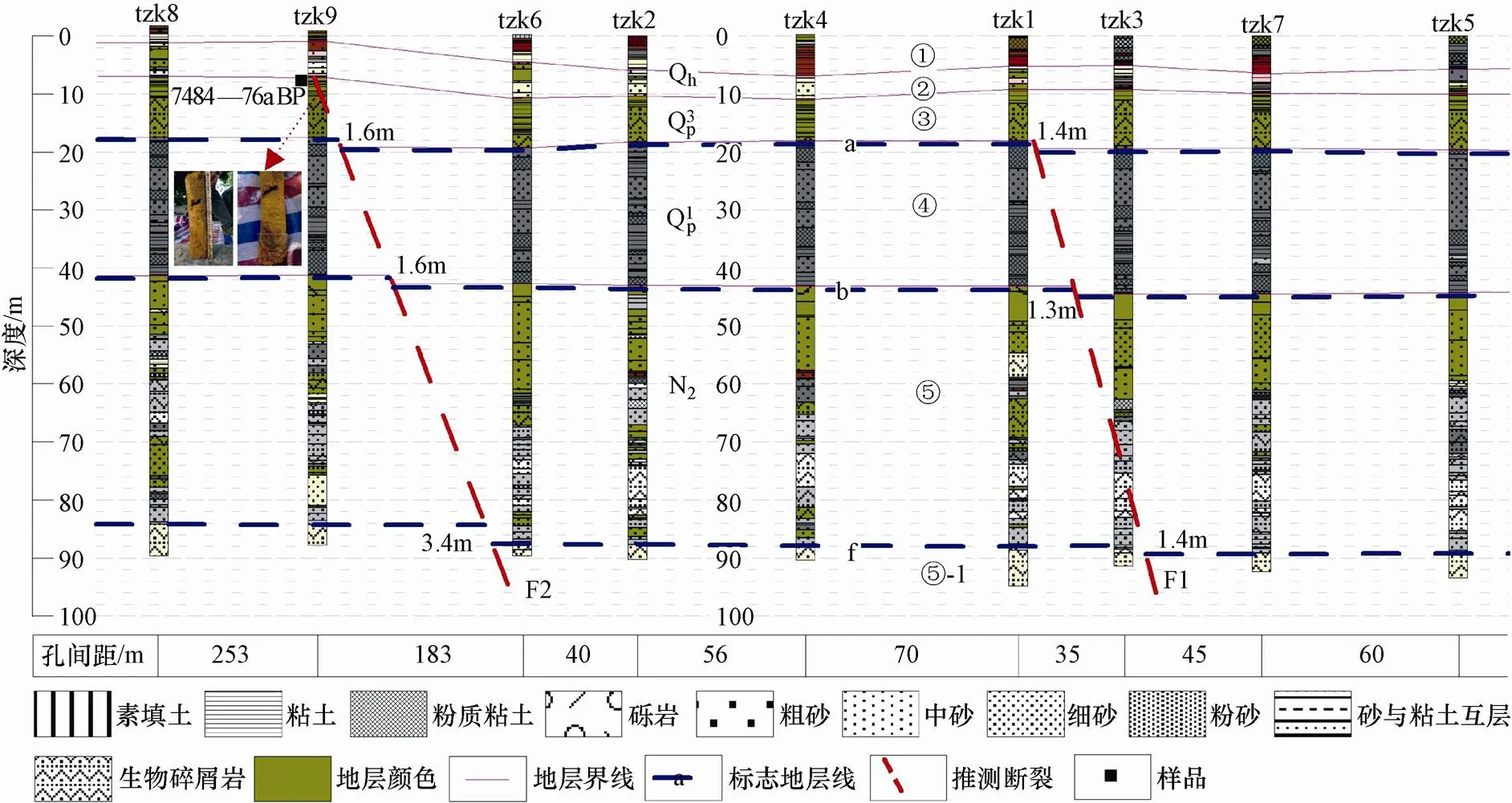

4.2 桃蘭村剖面

根據地球物理勘探結果,跨斷裂布設了長約742m鉆探剖面,共實施9個孔,總進尺824m,鉆孔深度范圍在89—95m,每個鉆孔均揭示出5套地層(圖7)。為了明確斷層性質及斷錯地層序列,用RTK差分校正各孔相對高程,細分出如下6個地層單元。

圖7 桃蘭村鉆孔聯合剖面(tzk1—tzk9)

①上部為素填土,下部為棕紅色、棕黃色粘土及細砂,局部含生物碎屑和腐殖質。

②棕黃色、黃色及白色中細砂、粗砂,14C測年結果為7560—7408a BP。

③頂部為褐黃、灰黃色黏土,該層中發育斷裂面,斷裂擦痕明顯,最大傾角約70°,下部為灰黃色生物碎屑砂,含較多鈣質結核和生物碎屑,推測為八所組。

④青灰色細砂、粘土及粉質粘土,含少量生物碎屑,局部水平層理發育,推測為秀英組。

⑤棕黃色、淺灰色礫砂、粗砂、中砂為主,分選差,磨圓度差,次棱角狀,局部夾細砂薄層,固結較好。夾淺紅色生物碎屑砂巖,含大量化石和生物碎屑鈣化斑點,巖芯完整性較好,局部成巖,推測為海口組。

⑤-1淺紅色生物碎屑砂巖,含大量化石,巖芯完整性較好,推測為海口組。

5 斷裂活動參數討論

根據林海三路zk1—zk6鉆孔所揭示的地層單元,劃分為a、b、c標志地層,其中a標志層為晚更新世黃色含鈣質結核細砂與早更新世青灰色細砂、粘土及粉質粘土的分界線,落差不明顯。b標志層為早更新世青灰色細砂與上新世生物碎屑巖、細砂巖的分界線,落差約4.2m。c標志層為層④底部的青灰色砂與粉質粘土分界線,落差約4.2m。依據鉆孔所揭示的標志地層及其落差,鉆孔聯合勘探結果揭示了F1斷裂的存在,推測F1斷裂從zk3和zk4之間通過,分別斷錯了層⑤、層④-1。層⑤頂界在斷裂附近落差約2m,斷裂兩盤總體落差可達4.2m,推測靠近斷裂處的古地貌被后期改造為坡折帶。層④-1頂底界落差均約4.2m,層④地層頂面深度基本一致,說明斷裂未斷錯至該層頂面,該層下盤厚度大于上盤,有明顯的生長地層特征。同時,層①、②、③上下盤穩定均勻發育,未見明顯錯斷痕跡。根據14C測年結果,層③中樣品編號為zk1 C-1的地層年代為8773±186a BP,說明斷裂全新世以來不活動,又據海口市城市活斷層探測項目組(2007)第四系地層標準柱狀圖,層③為晚更新世八所組地層,綜合分析認為斷裂可能斷錯了早更新世地層,晚更新世以來不活動。

根據林海三路振家村附近zk7—zk14鉆孔所揭示的地層,劃分為a、b、d、e標志地層,其中a、b分界線與zk1—zk6鉆孔揭示的地層特征具有一致性,a標志層地層落差為1.8m,b標志層地層落差約為3.9m。d標志層為全新世棕黃色砂與褐黃粘土、生物碎屑砂的分界線,地層落差約為2m。e標志層為棕紅色粘土與,棕黃色砂的分界線,地層落差約為3.9m。依據鉆孔所揭示的地層及其落差,鉆孔聯合勘探結果揭示了F2斷裂的存在,推測F2斷裂從zk14和zk10之間通過,分別斷錯了層⑤、④、③、②。層⑤頂界在斷裂附近(24m距離內)落差約3.9m,整體落差可達6m。層④頂界在斷裂附近的頂部落差約1.8m,鉆孔揭示的斷裂兩盤總體落差可達2m左右。層③頂界在斷裂附近地層落差約2m。鉆探實施過程中,在zk10層③9.2m深處,發現了發育鏡面擦痕的斷裂面,斷層最大傾角約70°,側伏角約45°,指示正傾滑性質,說明斷裂已斷錯至該層。又因層②的頂面起伏較大,明顯受到干擾,其頂面又在斷層兩盤的zk14和zk10中出現約1m落差,故而推測斷裂已經影響到層②的砂層,可能為一次強震的同震位移量,推測為1605年瓊山7?級歷史強震所致的可能性較大。如果認為其為特征地震,則②層可能經歷了2次古地震事件,導致產生了底部2m落差。層①為斷裂斷錯層②后的最新沉積地層,受到強烈的構造和外營力作用,表現為地層波狀起伏。根據實地考察和鉆孔揭示的地層,跨斷裂地貌測量總體得到的約6m的垂直落差可能是由于火山巖紅土化所形成的臺地面。根據美國Beta實驗室地層樣品14C測年結果,層①的底部地層年代為8017—7935a BP,層②的形成年代為7965—7848a BP,綜合分析F2為全新世活動斷裂,錯斷層②的年代為7965—7935a BP。鉆探揭示自7965—7935a BP以來,層②可能經歷了2次古地震事件,導致地層2m垂直落差,斷裂的垂直位移速率約為0.25mm/a。從層②頂部約1m的地層落差,到層③和層④約2m的地層落差,再到層⑤約4—6m的地層落差,隨著地層深度增加,標志地層落差成倍數增加,由此推測層②、③、④、⑤可能經歷了多次古地震事件。

根據桃蘭村附近鉆孔所揭示的地層,劃分為a、b、f標志地層,其中a、b標志層與林海三路鉆孔所揭示的地層特征具有一致性,a標志層落差為1.4—1.6m,b標志層地層落差約為1.3—1.6m。f標志層為層⑤-1淺紅色生物碎屑砂巖與⑤淺灰色生物碎屑砂巖的分界線,地層落差1.4—3.4m。依據標志地層的落差,推測F1斷裂從tzk1和tzk3之間通過,F2斷裂從tzk8和tzk9之間通過。

對F1而言,層⑤-1、層⑤、層④在斷裂附近頂部落差約為1.3—1.4m,斷裂通過處,層層③與層②相對平穩分布,故推測斷裂未斷錯至層③。又層③為晚更新世八所組地層,故推測F1斷裂晚更新世以來不活動。

對F2而言,層⑤-1在斷裂附近落差約3.4m,層⑤、層④在斷裂附近的頂部落差約1.6m。層②和層③在斷裂附近有明顯加厚,并發生傾斜,具有生長地層的分布特征,斷裂附近層③落差約2m,可以推測斷裂活動已經斷錯至層③,推測層②也受到構造影響,但變形不明顯。

在鉆探實施過程中,tzk9中的層③約10.5m深處的粘土中發現了斷裂面,其鏡面明顯,傾角約70°,具有明顯正斷性質。又根據美國Beta實驗室地層樣品14C測年結果,層②底部地層的年代為7560—7408a BP,故認為該斷裂7560—7408a BP以來垂直位移約為1.6m,垂直位移速率約為0.27mm/a。

綜上所述,通過鉆孔聯合剖面勘探,準確厘定了馬裊-鋪前斷裂中段的空間位置。從鉆孔聯合剖面揭示的地層資料來看,馬裊-鋪前斷裂是1條具有一定寬度、多分支的斷裂。其中,F2為主斷裂,全新世以來活動;F1為次級斷裂,屬于第四紀早期斷裂。剖面所揭示的地層深度范圍內,斷裂第四紀以來的累積位移量可達4—6m,同震垂直位移量1—2m,垂直位移速率約為0.26±0.1mm/a。鉆孔揭示的斷裂面顯示,斷裂特征表現為正斷為主,兼走滑性質,這與瓊北斷陷盆地內的張性構造應力場和構造地貌表現基本吻合(張新東等,2013)。鉆探結果顯示該斷裂段發生過多次古地震事件,可能包括1605年歷史強震,其地震危險性不容忽視。

6 結論

本文采用地球物理勘探和鉆孔聯合剖面探測相結合的方法,分別在林海三路和桃蘭村展開探測,通過分析斷層的上斷點、斷錯地層序列和蓋層年齡,獲得了馬裊-鋪前斷裂中段的全新世活動特征。

(1)2排鉆孔聯合剖面揭露了斷面的存在,實測得知,該斷裂段具有正傾滑性質,傾向北,傾角約70°,上斷點埋深9.2—10.5m。

(2)鉆探準確厘定了該斷裂段的空間位置,表現為近東西向平行展布的南北2支,呈階梯狀發育。其中,北支為第四紀早期次級斷裂,南支為全新世活動性較強的主斷裂。

(3)剖面所揭示的地層深度范圍內,該斷裂段第四紀以來的累積垂直位移量可達4—6m。自7965—7408a BP以來斷裂有過活動,垂直位移量1—2m,垂直位移速率約為0.26±0.1mm/a。

致謝:中國地震局地質研究所冉勇康研究員給予了現場指導和寶貴建議,審稿專家提出了修改意見,海口市民防局在鉆探施工過程中給予幫助,在此一并感謝。

曹筠,冉勇康,許漢剛等,2015.宿遷城市活動斷層探測多方法技術運用的典型案例.地震地質,37(2):430—439.

柴熾章,孟廣魁,杜鵬等,2006.隱伏活動斷層的多層次綜合探測——以銀川隱伏活動斷層為例.地震地質,28(4):536—546.

陳恩民,黃詠茵,1979.1605年海南島瓊州大地震及其發震構造的初步探討.地震地質,1(4):37—44.

陳恩民,黃詠茵,1989.1605年海南島瓊州大地震的震害特征和發震構造研究.地震學報,11(3):319—331.

鄧起東,2002.城市活動斷裂探測和地震危險性評價問題.地震地質,24(4):601—605.

鄧起東,徐錫偉,張先康等,2003.城市活動斷裂探測的方法和技術.地學前緣,10(1):93—104.

方盛明,張先康,劉寶金等,2002.探測大城市活斷層的地球物理方法.地震地質,24(4):606—613.

胡久常,白登海,王薇華等,2007.瓊州7.5級地震區深部電性異常及地震活動性研究.地震學報,29(3):258—264.

雷啟云,柴熾章,孟廣魁等,2011.隱伏活斷層鉆孔聯合剖面對折定位方法.地震地質,33(1):45—55.

李志雄,趙文俊,劉光夏,2006.1605年瓊山大地震深部構造和應力狀態研究.華南地震,26(1):28—36.

劉華國,李峰,賈啟超,2018.基于鉆探的馬裊-鋪前斷裂西段活動性探討.華南地震,38(1):47—53.

王萍,蘇旭,田勤儉等,2007.西寧市北川河西岸斷層、湟水斷層活動性的鉆探研究.震災防御技術,2(2):147—157.

汪一鵬,2004.關于“城市活斷層探測與地震危險性評價工作大綱(試行)”的幾點認識.地震地質,26(4):559—565.

王志成,2006.土氡測量在海口市活動斷層探測中的初步應用.華南地震,26(4):61—66.

向宏發,方仲景,張晚霞等,1993.北京平原區隱伏斷裂晚第四紀活動性的初步研究.地震學報,15(3):385—388.

向宏發,2003.隱伏活動構造探測研究的若干問題討論.地震地質,25(3):460—466.

徐起浩,2007.1605年瓊州大地震陸陷成海和可能的海嘯.海洋學報,29(3):146—156.

徐錫偉,計鳳桔,于貴華等,2000.用鉆孔地層剖面記錄恢復古地震序列:河北夏墊斷裂古地震研究.地震地質,22(1):9—19.

袁道陽,王蘭民,何文貴等,2008.蘭州市地震活斷層探測新進展.地震地質,30(1):236—249.

張新東,王曉山,沈繁鑾等,2013.由現今小震資料研究瓊北地區區域應力場和發震構造.地震學報,35(4):451—460.

①海南省地震局,2007.海口市活斷層探測與地震危險性評價工程技術報告.

② 海南省地震局,2007.海口市活斷層探測與地震危險性評價工程技術報告.

Active Characteristics of the Middle Segment of Maniao-Puqian Fault in the Holocene

Liu Huaguo1), Wu Xiaojiang2), Li Feng1), Jia Qichao1), Wang Zhicheng2), Lin Zhen2), Jia Wei2), Xu Xiwei3), Zhang Longsheng2)and Hu Jinqiao2)

1) China Earthquake Disaster Prevention Center, Beijing 100029, China 2) Hainan Earthquake Agency, Haikou 570203, China 3) Institute of Crustal Dynamics, China Earthquake Administration, Beijing 100085, China

In this paper, geophysical exploration is combined with composite drilling section exploration, respectively in the Linhaisanlu and Taolan village, in order to study the Holocene activities of the Maniao-Puqian fault through the analysis of the depth of upper breaking point, faulted strata sequence and stratigraphic age. All the two composite drilling sections reveal the fracture of the fault, and the depth of upper breaking point is about 9.2m to 10.5m, which allow us to determine the space position of the middle fracture of the fault. The results of the drilling show that the fault is divided into two branches in north-south with stepped distribution characteristics, and both of them, nearly parallel, are normal slide faulting with about 70° dip. The northern branch is a fault that is active in the early Quaternary, and the southern branch is a main Holocene active fault. Meanwhile, drilling also reveals that the cumulative displacement in borehole depth is 4m to 6m before Quaternary, and the vertical displacement of the fault is about 1—2m since 7965—7408a BP. Based on the results of the stratigraphic age, we estimate that the vertical displacement rate of the section is about 0.26±0.1mm/a.

Composite drilling section; Maniao-Puqian fault; Holocene active characteristics

劉華國,吳小江,李峰,賈啟超,王志成,林鎮,賈偉,徐錫偉,章龍勝,胡金橋,2018.馬裊-鋪前斷裂中段全新世活動特征研究.震災防御技術,13(3):588—599.

10.11899/zzfy20180310

基金項目 中國地震局城市活斷層探測與地震危險性評價項目(15406033402)和地震行業專項(20140823)共同資助

2018-03-29

劉華國,男,生于1982年。助理研究員。主要從事活動構造、遙感地質與工程地震方面研究。E-mail:cedpclhg@163.com

李峰,男,生于1972年。副研究員。主要從事活動構造、工程地震與空間數據庫應用方面研究。E-mail:13810098099@163.com