蕪湖長江公路二橋新型錨索系統方案研究★

竇 巍

(安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司,安徽 合肥 230088)

1 蕪湖長江公路二橋概況

蕪湖長江公路二橋跨江主引橋長13.982 km,其中主橋方案為(100+308+806+308+100)m五跨柱式塔分離鋼箱梁四索面斜拉橋,全漂浮體系,塔高262.48 m,主橋長1 622 m。

2 斜拉橋錨索系統

斜拉索通過錨索系統將主梁傳遞過來的索力作用于橋塔部分,其中,索力的水平分力傳遞給橋塔錨固段,豎向分離通過塔身傳遞給橋梁下部結構。因此,橋塔上的拉索錨固系統是斜拉橋各構件之間傳力的關鍵構造。

針對不同的跨徑規模及結構形式,目前常用的橋塔錨索系統主要包括以下幾種構造:

1)齒塊+環向預應力。

此類錨索系統一般在塔身內側空心段設有混凝土齒塊,類似于梁橋的預應力錨固系統,通過齒塊將斜拉索索力傳遞給塔身部分。在傳力過程中,索力的水平分力將直接作用于塔身,在塔身中產生較大的主拉應力。因此,配套在塔身部分中配有環向設置的預應力鋼束,用以平衡索力的水平分力部分。

2)鋼錨梁。

鋼錨梁錨索系統由鋼錨梁、牛腿等構件構成。其本身是一個自平衡構件。其中鋼錨梁中的錨板用來承受拉索傳遞的索力,索力中大部分的水平分力由錨梁承擔,少部分不平衡的水平分力由鋼錨梁通過限位裝置傳遞給塔身;而豎向分力由鋼錨梁通過牛腿,傳遞給塔身至下部結構。

3)鋼錨箱。

鋼錨箱錨索系統與鋼錨梁類似,只是錨箱與橋塔一般是固結的。拉索的水平分力由鋼錨箱和混凝土共同承擔,豎向分力通過連接構造傳遞給橋塔和下部結構。

4)鞍座。

鞍座式索塔錨固區的構造一般可分為套管式、分絲管式兩類。其中套管式將鋼套管埋置于混凝土塔身中,鋼絞線穿過鋼套管錨固;分絲管式則將特殊的分絲管構件埋置于塔身中,鋼絞線斜拉索分股張拉和錨固。

3 蕪湖二橋主橋錨索系統設計

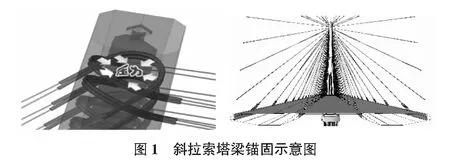

蕪湖二橋錨索系統首次采用了同向回轉鞍座錨索系統,即每對斜拉索錨固于主梁一側錨拉板,向上進入主塔,在塔壁中繞過塔身后再向下錨固于主梁另一側錨拉板,組成一組完整的斜拉索。拉索在進入塔壁繞過塔身的過程中,索力以徑向壓力的形式作用于塔身,見圖1,圖2。

錨索系統中的核心組成部分——錨體位于圓弧段,構造上由外側鋼板、內部分絲管、限位橫隔板、內填充材料等組成。錨體內部平行設置的雨滴形截面不銹鋼分絲管通過摩擦力對拉索進行塔上錨固。錨體內部分絲管之間以特殊材料組成的填充料灌填,用以將拉索通過分絲管傳遞來的摩擦力轉化為徑向分力作用于塔身。

4 方案比選范圍及內容

通過對當前各類橋塔錨索系統進行分析,對蕪湖長江公路二橋主橋這類特大跨徑斜拉橋來說,一般都采用鋼錨梁錨索系統。而根據本橋的結構受力特點,結合鞍座式錨索系統最新研究成果,增加了同向回轉錨索系統在蕪湖長江公路二橋主橋上的應用。因此,研究主要包含兩類橋塔錨索系統,即同向回轉錨索系統與鋼錨梁式錨索系統。

研究針對兩類橋塔錨索系統的技術安全及經濟性進行比較。其中技術安全性比較中,主要針對系統的結構特點、錨索系統及橋塔的安全性能、結構耐久性等;經濟性比較根據錨索系統的不同對橋塔造價產生的影響,綜合考慮不同錨索系統的經濟性指標。

5 技術安全性比選

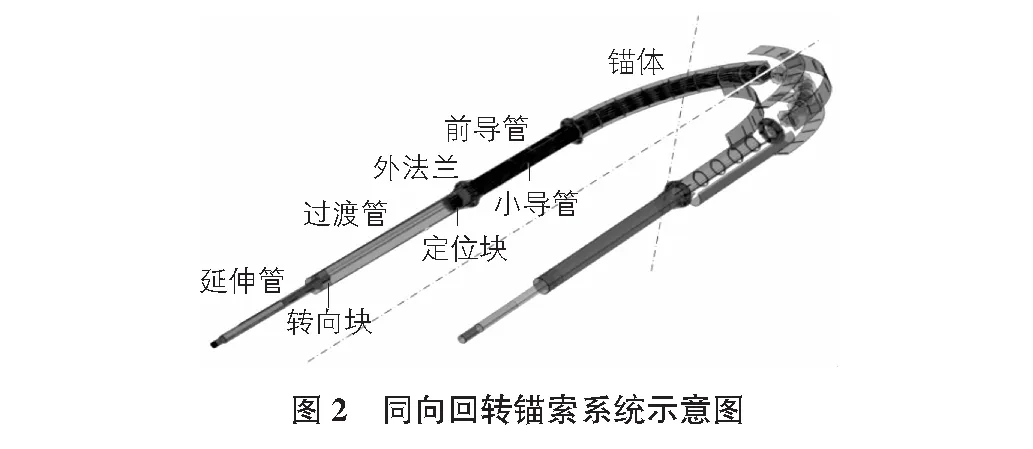

利用大型通用有限元軟件分別對同向回轉錨索系統及鋼錨梁錨索系統進行分析。結果表明采用同向回轉錨索系統的橋塔錨索區在拉索及自重荷載作用下基本處于受壓狀態,只有在鞍座與橋塔接觸的局部角隅位置存在小范圍的拉應力,但均在混凝土內部,不影響結構耐久性。

而采用鋼錨梁式錨索系統時,混凝土塔壁有受拉的趨勢,為了抵消這種受拉趨勢在混凝土塔柱中設置了預應力。但隨著混凝土預應力的損失,在混凝土塔壁外側也可能會出現少許拉應力,對混凝土結構的耐久性造成不利的影響,見圖3,圖4。

在斷索工況下,如果采用同向回轉錨索系統,則斷索只會對混凝土橋塔的總體受力性能產生影響。而對混凝土其他錨固區的局部沒有明顯的影響,在索塔鞍座錨固位置斷索鞍座在該區域無荷載效應。其對面鞍座錨固區范圍的應力無明顯增加。

而采用鋼錨梁式錨索系統則在斷索后對面拉索的水平力均由

混凝土塔壁承擔,在混凝土塔壁中會產生一定的拉應力,影響混凝土橋塔的耐久性。

6 經濟性比選

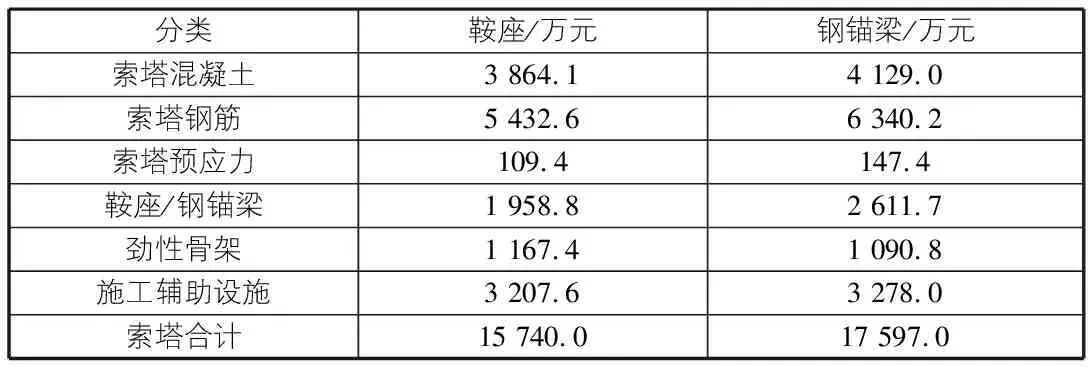

采用同向回轉錨索系統時,由于空間布置要求較大,因此橋塔混凝土用量也要相對提高,同時基礎工程量也有所變化。因此,對錨索系統的經濟性比較,應當是全塔的綜合經濟性比較。同向回轉鞍座錨索系統與鋼錨梁錨索系統的綜合經濟比較如表1所示。

分類鞍座/萬元鋼錨梁/萬元索塔混凝土3 864.14 129.0索塔鋼筋5 432.66 340.2索塔預應力109.4147.4鞍座/鋼錨梁1 958.82 611.7勁性骨架1 167.41 090.8施工輔助設施3 207.63 278.0索塔合計15 740.017 597.0

經綜合經濟性比較,采用同向回轉鞍座錨索系統,橋塔綜合建安費比采用鋼錨梁節約1 857.0萬元,相對鋼錨梁方案節省約10.6%。

7 結語

研究通過對斜拉橋各類錨索系統進行調研,結合蕪湖長江公路二橋的實際情況,選取可行的錨索方式,并進行綜合的技術安全性與經濟性比選,確定合理的錨索系統,為設計人員在大跨徑斜拉橋總體設計及錨索系統的選型提供了依據,也為今后同類斜拉橋的設計提供了新的思路。