過軟巖和斷層及其影響帶隧道塌方處治方法

張 靚

(四川省交通運輸廳公路規劃勘察設計研究院,四川 成都 610041)

0 引言

山嶺隧道施工過程中,如遇地質條件差[1],施工方法不當[2],會造成隧道塌方甚至冒頂,給人力財力帶來巨大損失。四川某項目高速公路超特長隧道,全長13 km,巖性以炭質板巖為主。左線施工至掌子面K46+936時(大樁號往小樁號鉆爆施工),K46+951~K46+936發生塌方,本文通過對該項目塌方原因、塌方段處治方法,以及右線對應段落的處治方法進行分析,歸納在斷層帶、軟巖地區,處治塌方以及影響帶支護的一種有效方法。

1 塌方原因分析

隧道施工過程中,由于開挖破壞了原巖初始應力狀態[3],應力重分布,同時,若遇軟弱圍巖,斷層帶,加之施工工藝等因素[4,5],極易引起隧道塌方。

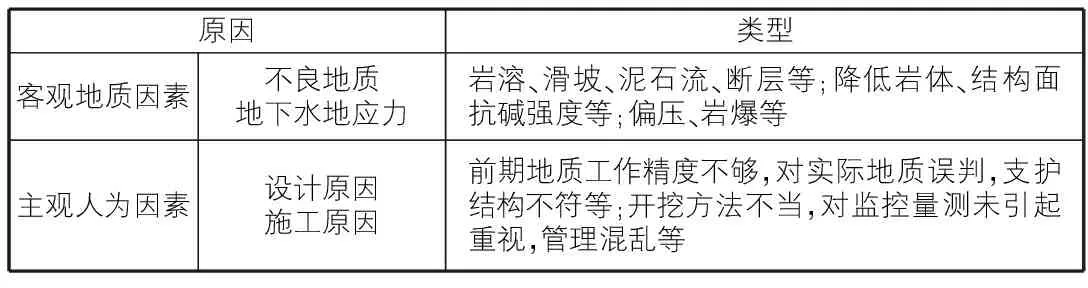

引起隧道產生塌方因素較多,可總結為兩方面:主觀因素,客觀因素。主觀因素即支護參數欠佳、施工方法欠妥;客觀因素即天然地質因素(見表1)。

表1 隧道塌方產生原因

2 傳統塌方處治方案

針對隧道塌方處治,國內比較普遍的方法,可歸納為以下5種[6,7]。

2.1 錨桿法

錨桿加固圍巖的原理通俗地講可理解為“穿糖葫蘆”理論,即認為臨空面一側圍巖破碎,深部圍巖處于穩定狀態,通過將錨桿錨固到穩定巖層,從而對外部破碎巖體提供一個被動拉力,防止其向內空斷面發展。

2.2 注漿固結法

注漿是將某幾種膠凝材料配置成漿液(目前主要分為單液漿和雙液漿),用設備壓入或灌入巖土中,使漿液在穩定高壓下通過巖土體縫隙擴散,膠結凝固,將破碎巖土體膠結,增加其抗堿強度。但是該法的缺點是:耗時長,注漿壓力不宜控制,注漿效果不易保證。

2.3 超前小導管注漿加固

小導管注漿加固,是沿隧道徑向,以5°~15°仰角向掌子面打入花管,通過對裂隙注漿形成一定厚度膠結體,預先對掌子面洞頂圍巖進行加固。

2.4 超前管棚

超前管棚是沿開挖外輪廓鉆設與隧道軸向平行的鉆孔,隨后插入鋼管(目前主要為φ108鋼管,環向間距40 cm),從而形成拱形棚架,通常配合注漿共同作用,從而加固掌子面拱頂巖土體。

3 工程實例

3.1 工程概況

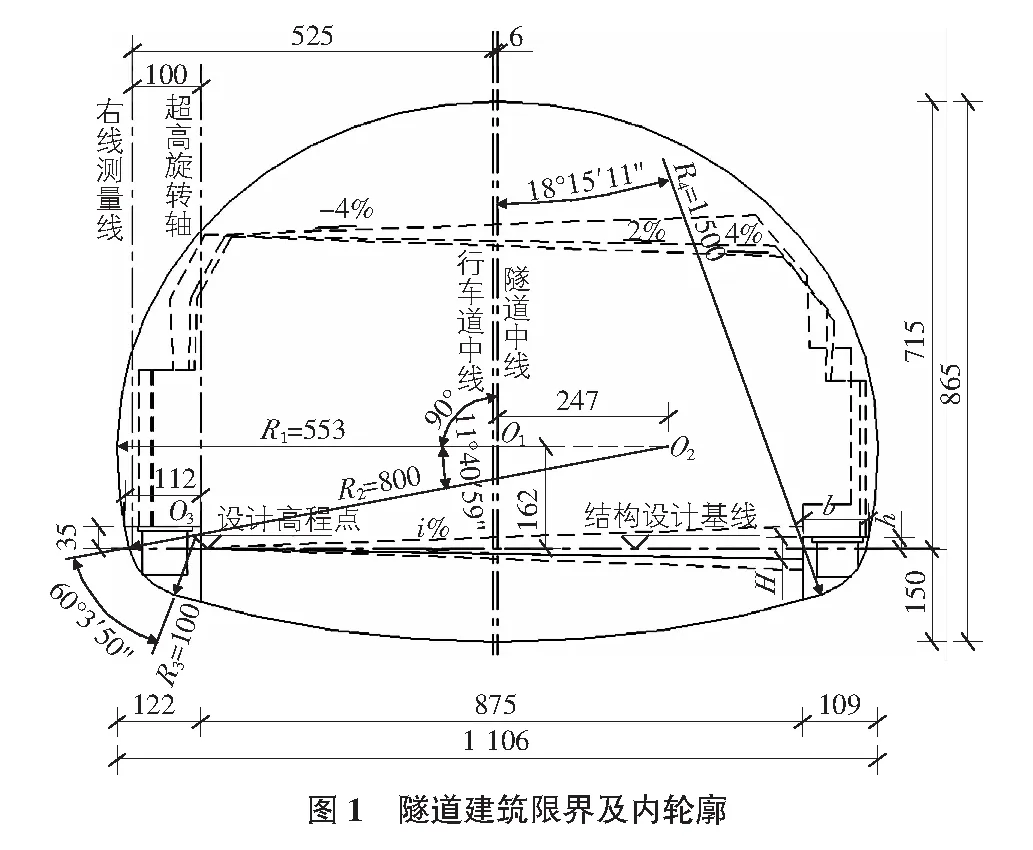

該隧道為某高速公路一部分,設計標準:1)公路等級:雙向四車道高速公路。2)設計速度:80 km/h。3)建筑限界:10.25 m×5.0 m(隧道建筑限界及內空見圖1)。左線ZK34+707~ZK47+720全長13 013 m,右線YK34+664~YK47+664全長13 000 m。該標段為出口→進口方向鉆爆施工。

斷層破碎帶及強烈影響帶,受構造作用強烈,褶曲及裂隙發育,巖體破碎,呈碎裂~散體狀。Kv一般為0.25~0.40,[BQ]<250。左線施工至樁號K46+923時,左線K46+951~K46+936發生塌方。塌方后,在保證安全的前提下,對掌子面采用棄渣進行回填反壓。

3.2 塌方及其影響

3.2.1現場情況描述

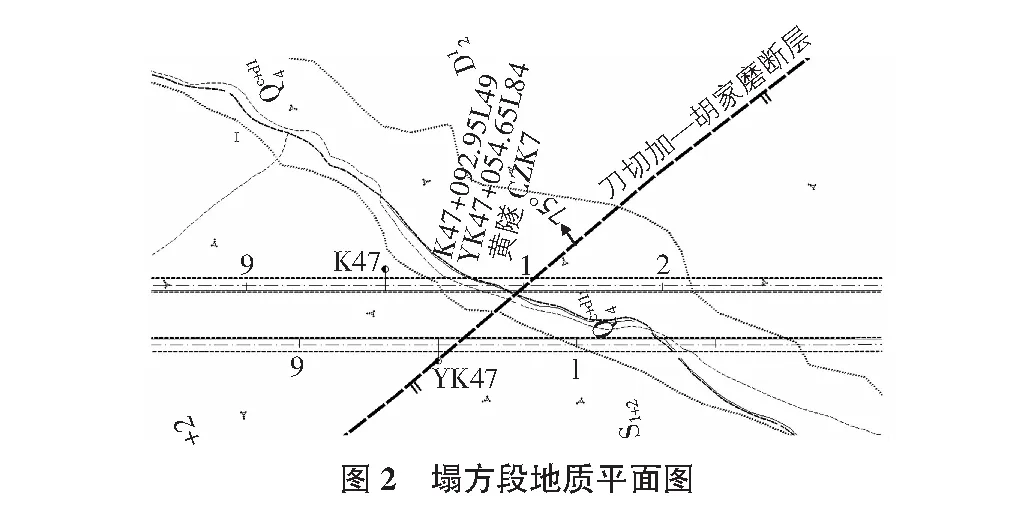

塌方段地質平面如圖2所示。

左線(上側紅線)K47+145~K46+945段為斷層破碎帶及強烈影響帶,斷層產狀66°∠75°(勘探時斷層傾角為75°,但根據開挖揭露的地質情況,斷層角度不停變化,且比較緩),走向與隧道軸線夾角約40°,為小角度相交。受構造作用強烈,褶曲及裂隙發育,巖體破碎,呈碎裂~散體狀。該段含基巖裂隙孔隙水,以股狀、線狀滲出為主,雨季可能有暫時性涌水現象。

2017年10月,根據監控量測,左線K46+951斷面拱頂下沉驟增,現場立即提高監控量測頻率,每天2次。并且,現場觀測到,K46+951處出水增多。根據當日觀測成果,2次數據,拱頂下沉超過5 cm。次日,將設備和人員撤離,不久,左線K46+951~K46+936發生塌方。

3.2.2塌方后影響情況

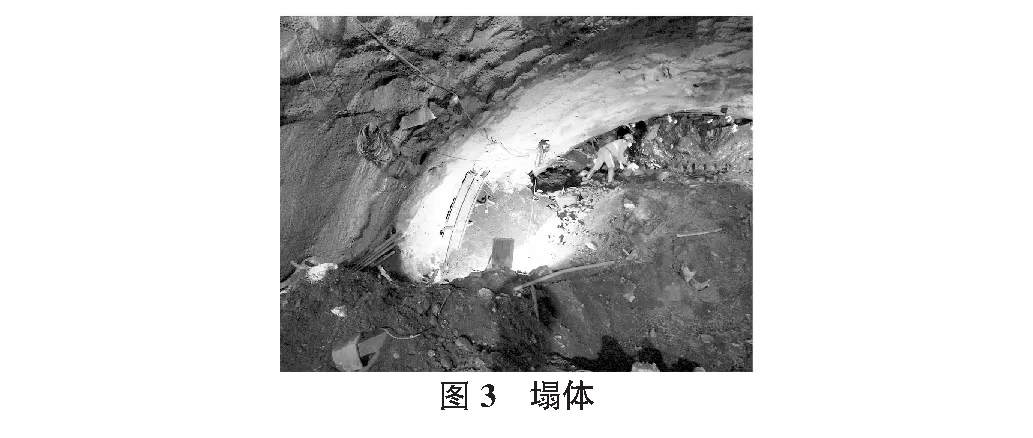

塌方后,建設方聯絡設計、監理、施工單位,對塌方原因進行分析,得出以下結論:K46+951處于斷層破碎帶,且K46+980~K46+923處巖性為炭質板巖,含碳量極高,如圖3所示,水對炭質板巖的軟化作用較強,圍巖失去自身承載能力。同時,炭質板巖飽和單軸抗壓強度5.68 MPa為軟巖。開挖后,K46+951~K46+936由于軟巖變形滯后,對初期支護造成擠壓,再加之斷層影響,最終導致K46+951~K46+936塌方。隨后,K46+951~K46+980初期支護開始掉塊,噴混凝土剝落、產生環向裂縫,拱頂、周邊變形侵限。

3.3 塌方處治方案確定

根據現場地質情況,并結合塌方對隧道破壞的影響程度,以及初支的侵限情況,制訂了隧道處治方案:

1)K46+980~K46+965。該段定義為塌方影響段。該段已施作仰拱,受塌方影響,該段初支變形較少,局部侵限。塌方后,該段受影響較小,僅是局部段落初支變形,侵入二襯輪廓,針對此情況,采取措施如下:對侵限的初支進行拆換,同時加強監控量測,在變形收斂時及時施作二襯。

2)K46+965~K46+951。該段情況類似情況1),區別在于,該段塌方前未施作仰拱,同時,該段距離塌方斷面K46+951較近。鑒于以上原因,采取以下措施:對于初支變形嚴重段以及侵限段進行初持拆換,同時,隧道環向采用注漿小導管進行加固(小導管規格:φ42×4,L=400,間距100(環)×100(縱),梅花形布置),最后,將仰拱的受力環向鋼筋由φ22調為φ25。

3)K46+951~K46+936。該段定義為塌方段。該段前期已經完成上臺階施工,塌方后,上臺階被掩埋,上臺階完全被渣體填充,且渣體拱頂以上存在空腔。

塌方段初支方法如下:a.K46+951處,施作40 m大管棚,管棚采用φ76×7自進式錨桿,環向間距40 cm,外插角10°;b.初支采用φ42×4注漿小導管(L=400,間距100(環)×100(縱),梅花形布置);c.采用φ8鋼筋網(20 cm×20 cm網格);d.鋼支撐采用Ⅰ20b工字鋼,榀距40 cm;e.噴射混凝土采用C25,厚26 cm;f.預留變形量30 cm;g.二襯采用60 cm C30鋼筋混凝土;h.超前支護采用雙層小導管,搭接長度不小于2 m;i.施工:嚴格控制進尺,盡量采取機械開挖,特殊情況考慮采用單側壁導坑開挖。

3.4 塌方處治方案執行情況及修改

3.4.1施工情況

在對初支變形段(塌方影響較小段落K46+980~K46+965)進行初支拆換時,出現了新的問題。由于此時右洞已經施工至K46+980~K46+965對應段落YK46+942~YK46+927右洞每次放炮后,右洞距掌子面約20 m段落以及左洞對應段落,監控量測數據會突變,水平收斂甚至達到每天10 mm;同時,左洞塌方影響段進行工字鋼接腿施工時,也會導致左洞監控數據劇增。

3.4.2方案調整

通過對上述問題進行研究分析,認為該段處于斷層影響帶,且巖性以炭質板巖為主,且含碳量極高,巖石Rc僅5 MPa~18 MPa,屬軟巖,且左右洞凈距為36 m,左洞掌子面發生塌方。結合以上因素,認為左右洞存在連帶效應,一側較大的擾動都會影響到另一側,并且,右洞雖暫未進入斷層影響帶,但是仍屬軟巖,地質條件較差。鑒于以上原因,對塌方處置方案進行調整如下:

1)對中臺階工字鋼腳趾進行加強,工字鋼增加加強肋,可有效增大接腿時工字鋼與圍巖的接觸面積,減小應力,控制拱頂沉降。同時,在工字鋼接腿前,加強鎖腳,每處采用2組(4根)注漿小導管進行注漿固結,甚至可在工字鋼拱頂、拱腰采用小導管進行注漿固結。

2)施工工序方面,右洞不能再采用鉆爆法施工,掌子面采用機械開挖,并且,右洞、左洞不能同時進行開挖、接腿作業,必須待右洞超前左洞30 m后,方能同時進行開挖等作業。下臺階接腿時,一個循環只能替換1榀~2榀,嚴禁一個循環接腿2榀以上。

3)根據監控量測結果,若拱頂下沉及水平收斂過大或連續2 d超過預警值(5 mm/d),首先架立Ⅰ18工字鋼臨時護拱。若臨時護拱施作后,變形仍未有收斂趨勢,則應采取開挖后注漿。

4)超前支護根據現場試驗結果,增大注漿量。

5)右洞支護參數進行加強,啟動大變形支護參數:噴射混凝土采用C25厚26 cm;系統錨桿采用φ22藥卷錨桿(L=350,間距100(環)×100(縱),梅花形布置);采用φ8鋼筋網(20 cm×20 cm網格);工字鋼采用Ⅰ20b,榀距60 cm;預留變形量采用30 cm;二襯采用50 cm C30鋼筋混凝土。

6)其余參考原處治方案。

3.5 應用結果

采取以上措施后,圍巖剝落,初支開裂、掉塊現象不再出現,通過監控量測結果,拱頂下沉及水平收斂數據得到控制,逐漸趨于收斂,隧道大面積滴水現象得到改善。

4 結語

根據該高速公路雙線隧道過軟巖及塌方段的處理成功案例,總結出以下經驗供參考:

1)過軟巖隧道塌方段工程措施,不能僅從設計手段進行分析,必須是設計方法、施工措施相結合。經過軟巖斷層區,嚴格控制開挖進尺,鉆爆方式盡量采用機械開挖。盡量縮小臺階之間距離,開挖后及時支護,仰拱封閉成環,提高初期支護的強度。根據監控量測數據,在變形趨于穩定時及時跟進二襯。

2)隧道施工過程中,必須結合現場監控量測數據,主要是拱頂沉降和水平收斂,可以通過這些數值,判斷隧道塌方可能性,可以對已經施作支護的穩定性進行復核,判斷已施作支護是否能夠承載所處位置圍巖壓力。根據監控數據進行支護參數的動態調整。

3)軟巖隧道,巖體飽和單軸抗壓強度低,工字鋼接腿施工時,必須加強鎖腳,否則拱頂易下沉,必要時,除接腿部位,還可在頂拱部位施作鎖腳。為了減小工字鋼腳趾應力,可將工字鋼腳趾設置加強肋,減小趾部應力。

4)軟巖斷層帶隧道塌方,處治措施應由遠而近。由于軟巖地帶,隧道縱向塑性區延伸較長,在進行塌方處治時,需從穩定段向掌子面逐一施作,層層加強。

5)軟巖隧道存在大變形、變形滯后現象,設計時,需留出足夠預留變形量。但是預留變形量不宜過大,過大的預留變形量,會顯著增加開挖洞室跨度,易造成施工期間洞室的不穩定。

6)軟巖斷層隧道,超前支護有著舉足輕重的作用。筆者認為,增加超前小導管注漿量,加長搭接長度,是過斷層地帶的核心方法。該隧道在增加超前支護注漿量之后,監控量測數據得到了很好收斂。

7)由于軟巖變形的滯后性,塌方處理完成后,必須通過肉眼及監控量測數據對隧道進行觀測。