高應力硬巖隧道開挖施工技術及其數(shù)值分析

郭勇生 范少輝 方 剛 灰潘強

(1.中鐵北京工程局集團第一工程有限公司,陜西 渭南 714000; 2.同濟大學道路與交通工程教育部重點實驗室,上海 201804)

1 概述

隨著鐵路建設規(guī)模的不斷擴大,隧道的深度逐漸加深,難免會穿過高地應力區(qū)域。此時,巖體在高地應力的作用下容易發(fā)生大變形,甚至發(fā)生巖爆災害。巖爆的發(fā)生,會給隧道工程造成經(jīng)濟的損失,甚至造成難以彌補的后果。黃潤秋[1]采用了斷裂力學和損傷力學的理論,從巖體中巖石之間的排列、連接和微裂隙的產(chǎn)生及發(fā)展這幾個方面研究了巖體的結構特征對巖爆程度的影響。王揮云[2]提出了損傷效應函數(shù),并采用數(shù)值模型分析了圓形隧道的巖爆,獲得了巖爆的臨界影響范圍和臨界壓力。劉小明[3]通過損傷力學分析,給出了脆性巖石巖爆損傷能量指數(shù)的概念,提出了巖爆發(fā)生的判別條件。另外,較多國內學者[4,5]采用數(shù)值模型,研究了高地應力硬巖隧道的施工技術與方法,為隧道安全通過高地應力區(qū)域提供了參考。本文基于蒙華鐵路桐木高應力硬巖隧道的自然環(huán)境和地質條件,提出采用全斷面法施工,輔助采用長大管棚超前支護;并采用彈塑性有限單元法對施工全過程進行了模擬分析,為施工設計提供依據(jù)。

2 工程概況

桐木隧道位于江西省宜豐縣境內,隧道進出口里程分別為DK1702+770,DK1708+142,全長5 372 m,為單洞單線隧道,隧道最大埋深282 m。隧道穿越地層主要為花崗閃長巖、元古界雙嬌山群千枚巖,地表分布有第四系覆蓋層。隧址區(qū)地質構造較復雜,斷裂和褶皺較發(fā)育,循斷裂走向擠壓破碎,糅褶扭曲較強烈。

隧道沿線經(jīng)過地層主要為γδ22a雪峰晚期侵入花崗閃長巖及Ptsh元古界雙嬌山群千枚巖,地表分布有第四系覆蓋層。其中雪峰晚期第一次侵入花崗閃長巖,中粗粒結構,塊狀結構,巖質硬,

工程性質較好。地表出露于進口~DK1704+670段,屬硬質巖。元古界雙嬌山群千枚巖,變晶結構,千枚狀構造,工程性質一般。

3 硬巖高地應力段施工方案

針對高地應力硬巖易發(fā)生巖爆的特點,制定了“早預報、超前支護、短進尺、弱爆破、強支護、快封閉、勤量測,步步為營,穩(wěn)步前進”的整治原則和總體方案,配合超前小導管等輔助方案。

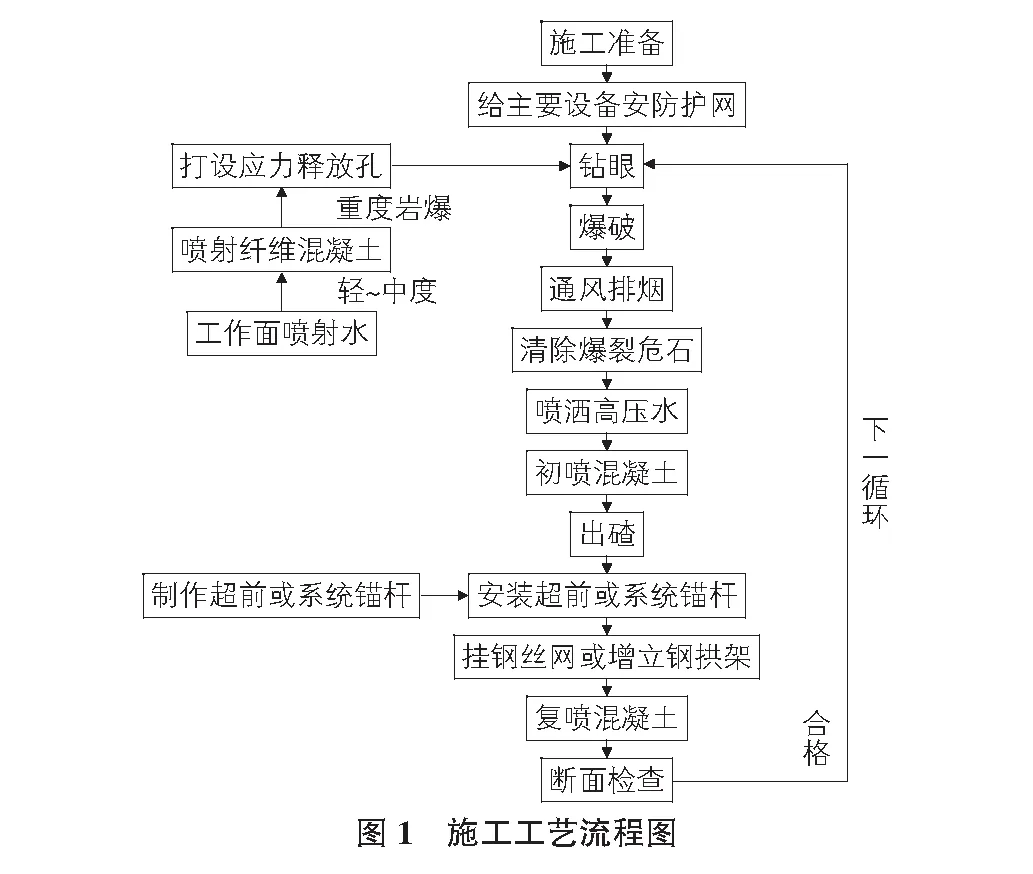

3.1 施工工藝流程圖

高地應力硬巖隧道施工工藝流程如圖1所示。

3.2 超前應力鉆孔

打設超前應力鉆孔,可以有效降低前方掌子面的高地應力,也可以采用注水的方式,降低周圍巖體的表面張力,鉆孔直徑45 mm~108 mm,深度5 m~20 m。對輕度巖爆每循環(huán)掌子面打設1孔~3孔;中度巖爆每循環(huán)掌子面打設4孔~6孔;強烈?guī)r爆每循環(huán)掌子面打設6孔~8孔,對掌子面拱頂及兩側起拱線位置要優(yōu)先布孔,其余孔位可作為加密孔。必要時也可以打設部分徑向應力釋放孔,鉆孔方向應垂直巖面,同時對于強烈?guī)r爆地段可采取超前鉆孔內部松動爆破的方法,或用小炮震裂完整巖石的方法,或孔內注水的方法,從而減少應力集中。

3.3 超前支護措施

針對巖爆類型及大小,提前打應力釋放孔或超前摩擦錨桿支護,以達到減弱巖爆的強度。必要時作超前30 m~50 m導洞,導洞直徑不大于5 m,可作為巖爆超前預報和釋放地應力。

在巖爆地段,開挖后及時向掌子面及以后約15 m范圍內隧道周邊進行噴射高壓水,在某種程度上可以削弱圍巖表面的強度,選取超前探孔向圍巖巖體內均勻注高壓水,從而提前減小圍巖變形能力并將最大切向應力轉移到圍巖的內部,注高壓水的劈裂作用也可以軟化硬巖,從而降低硬巖的強度,并可以新產(chǎn)生裂縫或是使既有縫隙更加發(fā)展,繼而釋放圍巖內部的彈性應變能量。也可以提前在掌子面有概率導致巖爆的位置有規(guī)律地鉆少許空眼,不設置錨桿,而采取注水的方式,可以釋放部分壓力,可以避免硬巖達到極限強度而導致巖爆。

3.4 開挖施工工藝

本隧道采用的施工方法為鉆爆法,掘進進尺采用短進尺,可以節(jié)省藥量和降低爆破頻率,控制光爆效果,以釋放圍巖表層應力集中現(xiàn)象,從而避免巖爆。在巖爆烈度中等以上的區(qū)域,炮眼間距保持在25 cm范圍內,并用隔眼填藥,阻塞炮泥,加強光爆效果,做到爆破邊緣線光滑。采取措施規(guī)避不平順導致的應力集中,以避免巖爆的發(fā)生。開挖司鉆過程中周邊眼間距控制在45 cm~50 cm,鉆眼平行無交叉,眼底平齊。采用淺洞爆破,減小循環(huán)進尺,縮減一次性藥量。拱部采用小藥卷光面爆破的方法,拓寬不同部位雷管的位置間隔,這樣可以延后爆破時間,減輕對巖體的爆破震動,規(guī)避由于爆破震動誘發(fā)巖爆,從而降低巖爆頻率和強度。在輕巖爆一般進尺控制在2.5 m,對于中等烈度的巖爆區(qū)域,循環(huán)進尺保持在2 m,采取全斷面法施工,一次成洞,以保證圍巖應力的平衡狀態(tài)。改變開挖方式,預留巖爆層。施工中預留2 m厚的巖爆處理層,巖爆過后再進行二次擴挖爆破、支護,較好地通過了強烈?guī)r爆段。

3.5 支護措施

弱巖爆段在開挖清撬后,一般向洞壁噴3 cm厚的混凝土進行封閉圍巖。初噴完后進行錨桿掛網(wǎng)支護,后進行二次噴射混凝土。中等烈度的巖爆區(qū)域采用淺孔密錨掛網(wǎng)混凝土,藥卷錨桿規(guī)格為φ22 mm,L=2 m@1.2 m~1.2 m,梅花形布置;鋼筋網(wǎng)采取Φ6.5 mm@20 cm×20 cm,噴C20素混凝土5 cm,最終噴混凝土至設計厚度,必要時加脹殼式錨桿。較強巖爆區(qū)段,必要時加Ⅰ20型鋼拱架,以減輕巖爆損壞程度來規(guī)范控制光爆效果,從而最大程度地釋放圍巖表面應力,采用超前孔眼解除應力的手段及預裂爆破等工法,能讓巖體應力釋放、在開挖前彈性應變能有所降低,并用縫管式錨桿、梅花型布置,加鋼筋網(wǎng)φ6.5 mm@15×15 cm,噴混凝土至設計厚度。

對強烈?guī)r爆區(qū)域必須進行鋼拱架支撐、錨噴掛鋼筋網(wǎng)進行支護,與噴錨網(wǎng)形成聯(lián)合支護體系。

4 數(shù)值模擬分析

4.1 計算模型

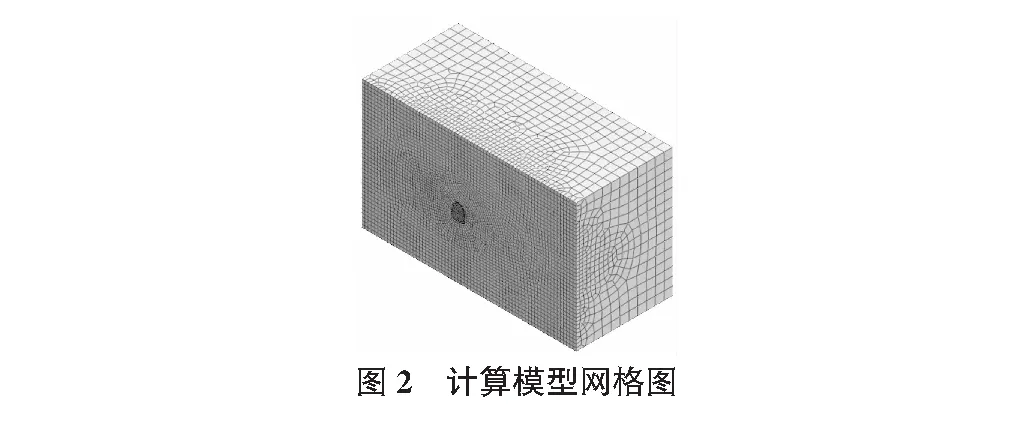

數(shù)值模擬模型的計算使用商業(yè)有限元軟件MIDAS GTS NX。計算模型中定義隧道圍巖為連續(xù)介質,材料屬性采用各向同性彈塑性實體單元進行模擬,巖土材料的屈服準則選用摩爾—庫侖(Mohr-Coulomb)準則;初期襯砌使用二維殼體單元屬性,二次襯砌使用彈性實體屬性,單元錨桿則定義為植入式梁單元屬性。計算模型未單獨考慮鋼筋網(wǎng)和鋼支架的作用。

計算模型的邊界以隧道為中心在水平方向和洞底方向上均大于3倍的洞跨。具體計算時,在深度方向上取DK1704+820~DK1704+865段,隧道縱深拱45 m,在豎直方向上,取豎直長度為60 m。施工方法為全斷面法,模型中選取循環(huán)進尺為3 m。在模擬過程中替換相應位置圍巖單元參數(shù)表示二襯,激活隧道周邊區(qū)域植入式梁單元模擬錨桿,激活相應位置的板單元模擬初期襯砌噴射混凝土。計算模型網(wǎng)格如圖2所示。

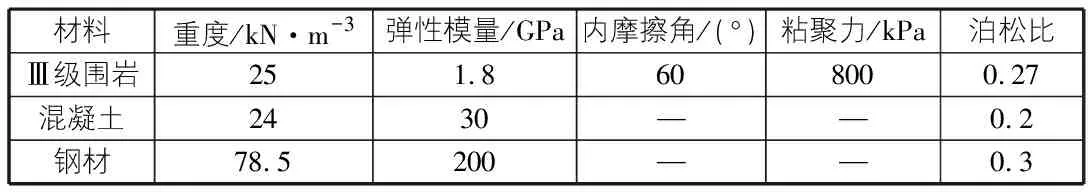

4.2 計算參數(shù)

計算時圍巖物理力學參數(shù)取值如表1所示。

表1 高應力硬巖隧道物理力學參數(shù)

4.3 計算結果分析

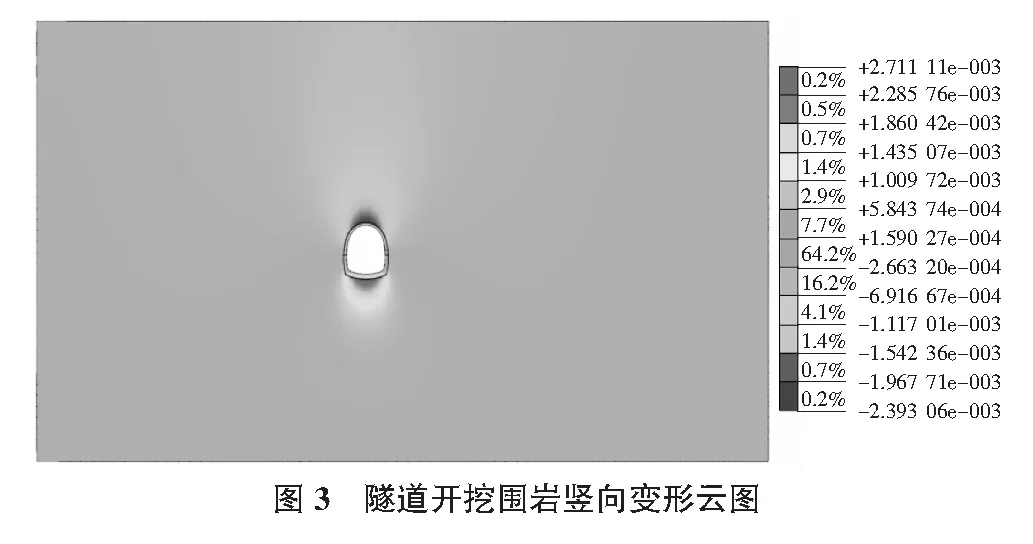

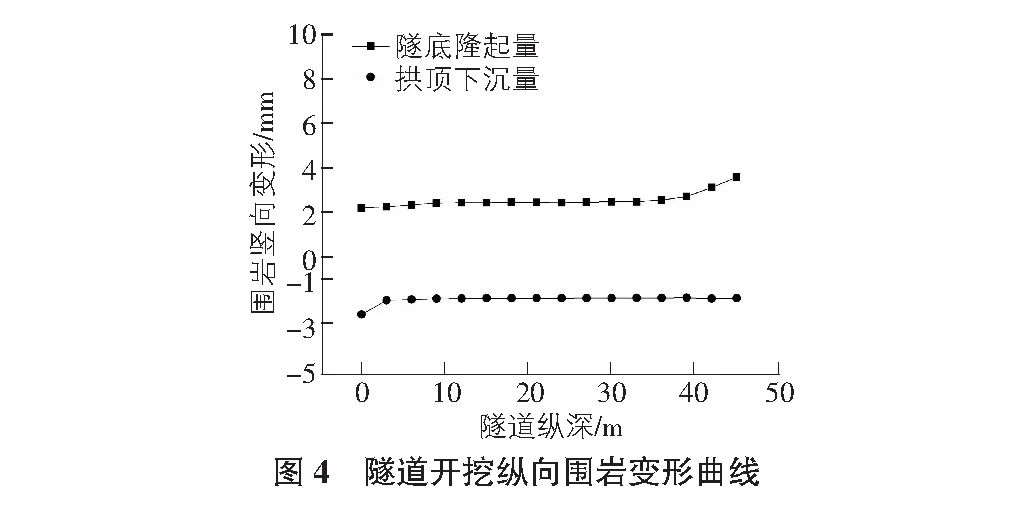

根據(jù)模型計算結果整理得到,隧道開挖引起的圍巖豎向變形如圖3所示;在開挖過程中縱向不同斷面位置拱頂下沉量、隧底隆起量如圖4所示。

由圖3,圖4分析可知:隧道采用全斷面開挖法時,拱頂最大沉降量為2.4 mm,隧底最大隆起量為3.6 mm,該最大變形與Ⅲ級圍巖隧道最大變形閥值比較接近。為確保下穿隧道施工安全,施工過程中對隧道進行了信息化監(jiān)控量測,表2為隧道拱頂沉降和洞周收斂位移現(xiàn)場實測值與數(shù)值模型計算值的對比。結果表明:現(xiàn)場實測值與數(shù)值模擬計算值較好吻合。

表2 隧道拱頂和洞周收斂變形實測值與計算值對比

5 結語

1)針對蒙華鐵路桐木隧道高應力硬巖環(huán)境特點和地質條件,提出采用全斷面開挖法,輔助采用長大管棚+超前小導管支護。

2)數(shù)值模擬計算結果顯示:高應力硬巖隧道采用全斷面法施工開挖時,拱頂?shù)淖畲蟪两底冃沃禐?.4 mm,隧底的最大隆起變形量為3.6 mm,此最大形變值與Ⅲ級圍巖隧道最大變形閥值比較接近,且數(shù)值模型計算值與現(xiàn)場實測數(shù)值有較好的吻合。

3)工程實踐證明:桐木高應力硬巖隧道開挖時,采用全斷面開挖法,提前打應力釋放孔或做好超前摩擦錨桿支護,用短進尺掘進,減少藥量和爆破頻率,噴射混凝土、輔助其他工法進行超前支護和加固,可降低巖爆頻率和巖爆強度,同時采取信息化監(jiān)控量測措施和風險防范措施,可有效地控制隧道受力變形,確保高應力硬巖隧道施工安全。