大學生求職行為研究綜述

王 聰

(山西財經大學工商管理學院,山西 太原 030006)

一、求職行為的概念界定

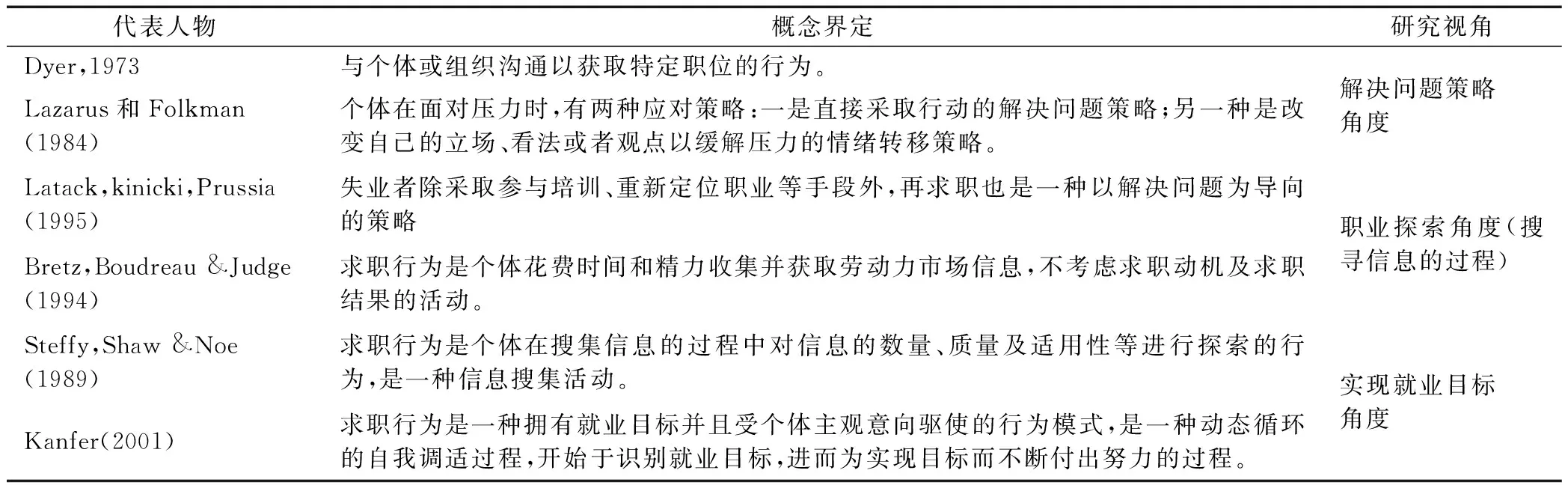

心理學界對于求職行為的研究最早可以追朔到20世紀初,1909年美國人帕森斯出版的《職業選擇》一書中首次提到了求職行為,個體的求職行為是影響個體就業的重要因素(Kanfer,2001),故有關求職行為的研究也得到了心理學家的關注。對其內涵,學者們從不同的角度進行了定義。

表1 國內外關于求職行為概念界定綜述

二、求職行為的測量

西方學者對于個體的求職行為的研究,最早是采用單維的測量方法來進行的,其包括聯系雇主的數量、填寫申請數量、參加面試數量、投遞簡歷數量等來衡量個體的求職行為(Dyer,1973、Bluedorn,1982)。后來一些研究者開始采用多維的測量方法對大學生的求職行為進行測量(Soelberg,1976、Blau,1994)。綜合其研究模型大致包括三類:一般決策過程模型、職業搜尋與選擇模型、雙維求職行為模型(劉澤文,2006)。

對個體求職行為進行測量是研究個體求職行為的一個關鍵問題,Blau(1994)認為,對求職行為的測量必須強調是對那些能夠反映求職者花費時間和努力的活動進行測量,因此他通過要素分析確定了測量個體求職行為的兩個維度即準備求職(preparatory job cearch)和實際求職(active job search),并指出準備求職行為和實際求職行為是相互聯系的。

三、求職行為的影響研究

國外,關于求職行為的前因變量的研究有很多。有學者將影響求職行為的因素概括為6大類(Kanfer,2001):個性特征、自尊、求職期待、動機、人口學變量和社會支持。在人口學變量中,個體的年齡、工作年限與求職行為都存在一定的負相關。而教育水平也與求職行為存在一定的正相關。國內關于求職行為的影響研究的文章比較少,通過查閱相關文獻,作者發現國內學者大多是兩個方面個體因素、情境因素進行研究的,而對于心里變量對個體求職行為影響的研究比較少。下表總結近些年國內學者對個體求職行為影響因素的研究綜述。

表2 國內關于求職行為影響研究綜述

關于以求職行為作前因變量的論文研究比較少,學者們的研究主題也比較集中,大多是關于求職行為作為中介變量對求職結果、就業結果、求職滿意度等的影響研究。比如:李軍凱(2013)探討了求職行為在大學生就業能力與求職結果之間的中介關系;謝義忠等(2016)在就業能力、求職行為對應屆大學畢業生求職結果影響的追蹤研究中,也證明了求職行為部分中介于就業能力與求職結果的關系。