南北長街,告別最后的煙火

霍思伊

張彩萍意識到,這一次,是真的要拆了。

2018年10月10日,西城區人民政府房屋征收辦公室發布了正式的征收方案,貨幣補償每平方米2萬元。從5月8日發通知到現在,古城騰退這只“靴子”,終于也落到了真正的皇城根腳下。

拆遷涉及南北長街上共計400戶民居,給定的搬遷期限是45天。白紙黑字,就寫在遍布胡同墻壁上的通知中。

雪后的南長街。

政府稱,根據新總規的要求,皇城內也是完善政務區功能的重要承載空間。本項目意義重大,相對于二環內其他項目,進程預計會比較快。

事實上,早在2008年,南北長街就曾經歷過一次拆遷。在張彩萍經營的老北京鹵煮餐廳后廚,雜物凌亂地擺著,窗欞破敗,空氣中被雕刻進的,不僅有歷史的痕跡,更有不太久遠的忙亂與無措。

由于和政府在補償款上沒有達成一致,張彩萍留了下來。一過十年,終于還是要離開。

30年前,她嫁到北長街99號,向北走幾百米就到了文津街,故宮的護城河筒子河在這里轉彎。向南走十幾米,是分隔了北長街和南長街的西華門大街,東邊的盡頭是西華門。1900年8月15日凌晨,八國聯軍兵臨城下。年近古稀的慈禧太后剪掉了自己多年養的兩寸長指甲,換上半新不舊的褂子,攜光緒皇帝從這里出逃,史稱“庚子西狩”。歷史在這里也拐了個不大不小的彎,直到12年后,開始激流猛進。

和南北長街見證的歷史相比,30年太短了。而現在,它終于也成為了歷史。

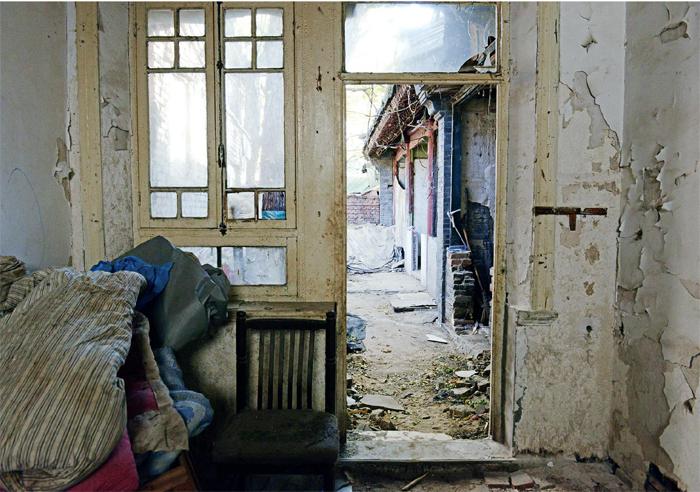

南長街教育夾道胡同內的一處居民房內。據還未搬走的居民介紹,院子始建于清朝,建筑格局和設計屬于標準的四合院,內部曾設有長廊。而如今只能從破損的六角形門窗和褪色的門廊木雕聯想過去。

“真龍過脈處”

南北長街全長1556米,東臨故宮,西靠中南海,前者是封建王朝核心,后者是當代政權要地,因其離至高權力之近,被民間稱為“最尊貴的夾道”。

明代,南北長街為皇城禁地,設有專為紫禁城服務的內宮衙門,如銀作局、寶鈔司、御用監和兵仗局等。

清時,為革除明代內宮之弊,防止過于龐雜的內宮機構造成資源浪費和內宮專權,廢除了明朝建制的“四司、八局、十二監”,改為在西華門內設立內務府,下設三院七司,包括營造司、掌儀司、會計司等,同樣分布在南北長街上。除此以外,還有眾多的王府、寺廟和豪門顯貴的私人官邸,并首次開始允許居民遷入。

更明顯的轉變發生在民國。

此前在明清時期,南北長街原本和東華門外的街道同名,都被稱為南池子和北池子。因為從北邊的神武門進來,就像走進一個池子,池底就是皇城的南墻。當時東、西華門外的兩條街均為死胡同。據《京師坊巷志稿》載,“以東西二口之南端皆至天安門之垣,無門可出。”皇城森嚴,可見一斑。

但到了民國六年(1917年),北京市政當局決定將南池子一帶的甬路改建成馬路,同時在南池子南口、南長街南口、灰池、石板房等處開辟皇墻豁口,改善因皇城南墻無出入口而造成的城中部南北交通不暢的狀況。

《燕都叢考》記:“皇城宅中,宮墻障塞,開通南北長街、南池子為東西兩長街,禁御既除,熙攘彌往。于東側辟南池子門,于西側辟南長街門,又西側辟灰廠墻門。于是,南、北長街,南池子以及灰池、石板房諸處,昔為行人所不易至者,今俱成為通衢。”

于是,在南長街新開辟的豁口處,修建了一座高大的拱門,上題“南長街”三個字,便是今天的南長街和西長安街交界處。至民國十六年,則“城垣盡拆”。

明禮部尚書朱國禎云:“余過西華門,馬足恰恰有聲,俯視見石骨黑,南北可數十丈,此真龍過脈處。”

而到了民國十六年(1927年),“城垣盡拆”,這一“真龍過脈處”所聚集的不再僅僅是龍脈,還有更多的人間煙火氣。

晨鐘暮鼓

在紫禁城外有八座寺廟,被稱為外八廟,分別是普度寺、宣仁廟、凝和廟、萬壽興隆寺、昭顯廟、靜默寺、福佑寺和真武廟。前三座在南北池子大街,其他五座則在南北長街。

北長街37號,石門額上刻著“萬壽興隆寺”,原為明代的兵仗局佛堂,康熙三十九年(1700)敕改為萬壽興隆寺。寺坐西朝東,規模較大,有房舍200余間,后來變為接納老年太監們的寺廟,中國歷史上最后一個太監孫耀庭就曾居住于此。

1923年,溥儀下旨“將宮內太監全部裁撤,立即出宮”。至1926年,興隆寺內仍住著40多位太監。這些封建王朝的遺民生活在民國,痛苦孤獨。

據孫耀庭回憶:“出宮之后,我們這批太監痛苦極了。一方面是生活無著,找不到工作,還被人看不起;另一方面也不習慣紫禁城外面的社會生活。比如說,我們在大街上個廁所都成為問題,進男廁所呢,還是進女廁所?”

教育夾道胡同內,一位常年在此地收廢品的老師傅。

他住在興隆寺里,一天只能吃兩頓飯,冬天上街去撿煤核來燒。

北長街上的老居民,都曾見過興隆寺門口停放的壽材,他們中的很多人,都信誓旦旦地聲稱見過孫耀庭的棺材從寺中抬出,緩慢地,仿佛一個朝代痛苦的轉身。

但事實上,孫耀庭于1996年于廣化寺逝世,享年94歲。

新中國成立后,興隆寺是北京市內唯一住有養老太監的寺廟,由人民政府對其進行集中管理、出資供養。隨著寺門口的壽材日漸減少,這里也成為了北京胡同里典型的大雜院,舊殿被隔成多戶,來回奔跑的小孩替代了站不起身的老太監。

興隆寺的對面是福佑寺,始建于清順治年間,康熙帝玄燁年幼時曾避痘在此,陪伴他的乳母是正白旗漢軍包衣曹璽的妻子,曹雪芹的曾祖母。

從興隆寺走,不過數米,就是外八廟之一的昭顯廟。始建于清雍正十年(1732年),內祀雷神,亦稱雷神廟。民國時北京教育會在此辦公,因此雷神廟北邊的小胡同,也由雷神廟夾道改為教育會夾道,現名為教育夾道。

目前,福佑寺仍為班禪駐北京辦事處,不對公眾開放。墊腳遠遠望進去,只能看到紅墻高大,殿宇巍峨,依稀可見其皇家規制。山門三間,前后有雕龍御路,左右有八字屏墻,大雄寶殿五間。

興隆寺僅存山門,此前為民居,目前大門緊閉。

澤園酒家里,毛澤東的警衛員王明福正在講述他眼中的毛主席。

昭顯廟原址上于1937年成立了北京市教育會附屬小學,后改名為北長街小學,原廟的后殿及影壁今仍在。

昭顯廟往南是靜默寺,也是外八廟之一,始建于明崇禎元年(1628年),系關帝廟,據說大殿內曾供有關公的青龍偃月刀。明清時因為離皇宮近,常有覲見皇帝的大臣在此留宿。后來損毀嚴重,原有的形制還在,但看外墻似乎是后來重建,現為北京中海萬悅銷售中心,紅色的朱漆大門背后是一桶桶水。

而位于南長街中部東側的真武廟,據記載曾將忽必烈用來盛御酒的玉缽誤用為“咸菜甕”,后于乾隆年間被重新發現。今廟已不存,舊址上為一片民居。

專賣老北京鹵煮的仁人餐廳門旁,鹵煮的香氣透過后廚的朱漆門從煮鍋里溢了出來。

西城區文化委一位工作人員告訴《中國新聞周刊》,此次南北長街歷史文化名城保護騰退工程,先行修繕的是興隆寺,由區文化委負責,與主管總體拆遷進度的區房地中心配合工作。而南北長街上的諸多古建,除興隆寺外,其他大多屬國家機關事務管理局直管。“未來,是否對外開放,還要看整體部署。”

福佑寺殿內建有一座重檐八角亭,檐頂上掛有十世班禪敬獻的哈達,風起時隨風飄揚,空氣震動,鐘鼓樓內的晨鐘暮鼓已無處可尋。

仁人餐廳老板張彩萍。

半個月內,人已走了大半

姜萬京已經在南長街的盡頭住了45年。他生在這,長在這,現在即將要離開這。

搬遷是從北向南進行的。秋日的北京,和往常似乎沒有什么不同,正像郁達夫所寫的那樣,“來得清,來得靜”,搬家車悄悄地來,卻也悄悄地去,無聲無息間,大雜院里就剩下一兩個人,原來共用的廚房拆了,鍋碗瓢盆癱在地上。

姜萬京三代都住在這里,門口是曾經的織女橋,和南池子的牛郎橋遙遙相對,現已被水泥路覆蓋,只剩“織女橋東河沿胡同”的指引牌掛著,一進南長街的拱門就能看到。

半個月內,人已經走了大半。

要搬遷的400戶中,有些是在其他地方有房產,平時很少來南北長街,房子低價出租給了外地人,這樣的人走得最快。還有“家庭成分”簡單的人,不拖家帶口,沒有家庭糾紛,看到45天之內完成簽約且10日內搬家交房的,可以獲得每平方米2萬元的提前搬遷獎,雖然不舍,也搬得比較迅速,尤其是考慮到可以按照“先簽先選”的原則,購買位于朝陽區奧運村5號地或朝陽區百子灣的定向安置房。剩下的人中,或者是由于沒有房本這種歷史遺留問題,或者是因為家有殘疾,人口較多,在現有的補償條件無法生活。

南長街一處胡同內,拆遷過后空蕩雜亂的房間。

按照補償方案,雖然每平方米規定是2萬元,但政府會綜合考慮各戶的實際情況,適當在此基礎上乘以一定倍數。

鹵煮店老板張彩萍覺得補償低,給商鋪的補償是每平方米十五六萬,按照她總共15平方米的建筑面積,一共約230萬。拿這筆錢去購買一個100平方米左右的兩居室定向安置房,按3萬每平方米的價格,還需要自己貼幾十萬。

家住北長街的金奶奶,是典型的旗人老太太,雖然下半身癱瘓,但坐在椅子上,腰桿依然挺得筆直,說話時字正腔圓,咬字清晰,自有一股矜貴氣。

24平方米的平房里住了她一家六口,除了自己和老伴,還有閨女、女婿和她們的雙胞胎女兒。她告訴《中國新聞周刊》,目前政府提供的補償款是600多萬,他們準備買兩套房,那就得在五環以外了。

她的兩個外孫女,都在街對面的北長街小學上學。作為南北長街上唯二的兩所學校之一,北長街小學也即將整體搬遷。也因此,學校和學生越離越遠,接送成為家長們迫切需要解決的問題。

姜萬京回憶,這條街上長大的小孩都是一起長大,幾乎都是北長街小學畢業,然后進入一六一中學,晚上互相串門吃飯。

南北長街上現在共有兩所學校。在北長街小學以南,是一六一中學的三個校區。北校區位于北長街44號,原是會計司南花園,1926年,李大釗從北洋軍閥手中爭取而來,作為“女一中”的校址,也就是北平市市立第一女子中學,一六一中學的前身。

始建于1913年的京師公立第一女子中學,是辛亥革命推翻封建王朝之后,教育部創建的近代教育體系中的重要一環——“女一中”因此成為近代中國第一所女子中學。

南北長街兩側的民房大部分已人去房空,院內殘留著居民生活過的痕跡。

至1929年,初中、高中兩級都完成“三三”新學制(即初中三年,高中三年)的改革后,“女一中”已經為女子開設了公民、國文、英語、數學、自然、歷史、地理、勞作、衛生、體育、圖畫、音樂和童子軍等必修課。李大釗也在學校開了兩門課:“社會學”和“女權運動史”。

二十八中的前身是北京藝文學校,由著名教育家、革命先驅高仁山先生于1925年創辦,學校學生早年也以積極參加學生運動聞名,和劉和珍一起遇難的陳時棻就是藝文中學學生。

北長街小學的前身是北平市教育會附屬小學,原是北平市教育會辦公地。曾參加過南昌起義、在周恩來領導下的中央秘書處工作過的楊慶蘭,是該校解放后的第一任校長。1923年春,作家老舍由天津回到北京,在北京教育會當了兩年文書,就住在昭顯廟的后罩房中,在這里,他寫下了《駱駝祥子》。

左鄰右舍

劉少奇、朱德、陳云、胡喬木和十世班禪等國家領導人的子女,都曾在北長街小學就讀。

姜萬京說,同學中有很多領導的孩子,大家知道他們的身份,但從來不在意,沒有階層分別,一樣打鬧。

住在南北長街,即使是普通百姓,也會偶爾和權力中心產生交集。曾在南北長街社區工作的郗俊杰寫道:“他們(南北長街人)住過的地方離中南海太近了,有的房子從窗戶就能摸到中南海的墻。他們會講這條胡同生活如何的安全,出去都不用鎖門,因為海墻周邊有解放軍站崗。他們會說到上學時和某某國家領導人子女是同學,關系如何好,如何到首長家里打棗吃。”

據姜萬京回憶,長街人晚上吃完飯出門遛彎,經常碰到中央領導人也在散步,身后只跟著一個警衛員,悠閑自在。居民們也養成一種默契,雖然認得,但絕不上前主動攀談。用姜萬京的話說,這是每個南北長街人都有的“政治自覺”。

張彩萍的鹵煮店對面,四合院里住著一位中央領導。她對《中國新聞周刊》回憶,他偶爾會過來問:“生意怎么樣?”她就點點頭,說挺好。而他的廚子經常來打包鹵煮。

向北走幾米,有一個藍色鐵門,推進去有幾戶人家,朱紅色大門是會計司胡同25號,胡耀邦在此居住了29年,直至1989年4月15日逝去。張彩萍和她的丈夫都出席了追悼會。胡耀邦去世后,他的妻兒繼續生活在這個四合院里。

郗俊杰還記得,一次,正趕上南北長街拆遷,傍晚,胡耀邦的兒子從鐵門后走出來,對正在搬遷的人說,母親李昭(胡耀邦的夫人)因身體不好不便出門,讓他代她向街坊四鄰問候、道別,并一再表示舍不得大家走,還拿來茶葉讓眾人品嘗。

從會計司胡同25號繼續向南,是北長街38號院,歷史學家、原北京市副市長吳晗于1969年在此院逝世。

詩人柳亞子也曾在北長街居住,他將書齋取名為“上天下地之廬”,取自柳亞子的《〈沁園春〉——次韻和毛主席詠雪之作》。詩中寫道:“君與我,要上天下地,把握今朝”。1951年2月,毛澤東親筆為柳亞子題了這六個字,柳亞子后來把題字制成匾額,懸掛在北長街89號的客廳正中。

位于南長街20號的澤園酒家,與毛澤東的關系更密切。1994年,毛澤東前警衛員王明福和另一位戰友,以及中南海的兩位主廚韓阿富、程汝明共同成立了澤園酒家,名字取自毛主席在中南海的居所豐澤園。澤園酒家里,經典菜常年不變,是毛主席最愛吃的紅燒肉。

如今,與權力中心最近的南北長街上的居民們,即將離去。

張彩萍最喜歡夏天的南北長街,街道兩側的槐樹密密地遮住燥熱,“一走進這條街,整個人都清涼了”。

這的確是北國的槐,郁達夫曾從槐樹葉底,細數一絲一絲漏下來的日光,那是一個普通的秋日,能看到很高很高的碧綠的天色,聽得到青天下訓鴿的飛聲。后來,訓鴿飛走了。