基于Z源逆變器的電動汽車電機驅動系統

王繼東 王彪 王智強 華小草

摘 要:Z源逆變器因其特有的結構和可以升壓降壓的特性,可以應用于各類性能要求高的場合。文章以電動汽車中Z源逆變器驅動的電動機的驅動為背景,達到減小電感和電流的波紋的目的,也可以進一步避免損傷逆變器電子器件。在電機快速運行狀態下,由于Z源網絡母線電壓的升高,所以電動汽車的各類性能得到提升;低速時,Z源網絡母線電壓被降低和穩定,這促進了電動汽車的各類性能的進一步優化。

關鍵詞:電動汽車;Z源逆變器;電機驅動;空間矢量脈寬調制

中圖分類號:U469.72 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2018)28-0044-05

Abstract: Z-Source Inverter can be used in all kinds of high performance situations because of its unique structure and the characteristics of voltage rise and voltage reduction. In order to reduce the ripple of inductance and current, this paper takes the drive of electric motor driven by Z-source inverter as the background, and can further avoid the damage of inverter electronic devices. When the motor is running fast, the bus voltage of the Z-source network is increased, so the performance of the EV is improved. At low speed, the bus voltage of the Z-source network is reduced and stabilized. This promotes the further optimization of all kinds of performance of the electric vehicle.

Keywords: electric vehicle; Z-source inverter; motor drive; space vector pulse width modulation

1 概述

在當今世界,自然能源的不斷減少和人口的不斷增長構成了當今能源的主要問題和矛盾。隨著人們生活的不斷改善,人們對環保的意識不斷增加,以電能等新能源為代表的各類電動、混動車將成為今后人們的主流出行方式。在新能源汽車行業中,油電混動車和裝載節能內燃機的汽車得到了推廣,與此同時,整個汽車工業的技術水平也在探索中逐步提升[1]。

新能源汽車的技術,核心在于驅動裝置的控制系統,其中以電動汽車最具有代表性。傳統電機驅動系統中,當電動汽車在加速狀態中,會降低電動汽車儲能裝置的電壓大小,同時電量快速減少,當其電壓達到逆變器之間的導線電壓時,會影響逆變器母線電壓,從而使得電動汽車的性能達不到理想的狀態。

本文以新型的Z源逆變器代替一般的逆變器,設計了新的電動汽車的動力系統,創新點在于基于雙向Z源逆變器的整體設計。在電機快速運行狀態下,由于Z源網絡母線電壓的升高,而使電動汽車的各種性能提高很多;低速時,通過降低和穩定Z源網絡母線電壓而使電動汽車的動力性能得到很大提高。在工程實際中應用價值很大,可以應用于絕大多數需要高頻改變電機轉矩以及輸出功的電機應用場所,而且其非常適用于寬范圍調速運行的電機使用場合。

在日本的汽車公司中,出現了采用了永磁同步電機的豐田公司,而國內的比亞迪公司制造的純電動汽車也是采用永磁同步電機。Z源逆變網絡的設計,在新能源汽車領域中得到了極大的發展。傳統的逆變器是只能通過降低電壓的方式實現轉換,而Z源網絡則能夠在逆變器之前(通常在直流電源之后)增加DC-DC轉換器[2]。Z源逆變器不僅成本價格低,而且有性能穩定等優點。本文基于Z源逆變器設計了電動汽車電機驅動系統。

2 系統原理及檢測方法確定

2.1 系統原理

在逆變橋的前端位置,設置由一組電容、電感組成X字型結構的無源網絡。設計指標如表格1所示,結構原理如圖1所示:

直流母線的箝位電路如下圖2所示。設計此電路的原因是要盡量減少電壓過沖發生在易受磨損的功率器件上。如圖2所示。3對智能功率模塊IPM組成了它,而IPM在直流母排上并聯連接。在設計上,使每對雙管IPM都在其獨有的箝位電路上穩定工作,這樣可以實現電流通過的時間大大縮短,減小了輸出阻抗的效果。

C4,C5和C6都直接跨接在直流母線的兩端。二極管D1串接在C4和C5之間,D2,D3兩個二極管的功能是用于電容C4的放電,連接于母線和箝位電路。

2.2 檢測方法的確定

SVPWM控制方法電動汽車的電機控制中應用廣、范例多。一般說來,其具有高效率利用電壓、含有電流諧波的成分較低、能夠逆變而實現輸出電壓等等突出的優點。改進SVPWM控制Z源逆變器的控制策略,最核心的部分是如何設計過零環節,使得在采用一般的SVPWM控制方法的時候,讓系統的增壓功能得以正確實現。通過分析電感電流紋波分布,我們綜合了大量的理論研究和實驗設計,得出SVPWM控制方法中,電感電流最大值的原因,并且以此為一個重要的出發點,提出了我們自己設計的方法和思路。改變直通時導通狀態的大小分布,可以減小電感的電流紋波,并且與之前方法做出來比較。

2.2.1 Z源逆變器基本工作原理

簡單來說,兩個電容、兩個電感,構建成的X形阻抗源網絡,就是Z源逆變器。逆變器連接到為任何類型的負載供電的直流電源。該拓撲結構具有一定的特點和特性,其中包括了允許直接訪問橋臂,并且將升降壓特性提供給逆變器。

其結構如圖3所示:

Z源逆變器可有直通狀態、非直通狀態,如下面圖4,非直通狀態可以分為兩種,包括傳統零向量以及傳統狀態。對于傳統的三相電壓型逆變器來說,其具有八個開放的矢量狀態。在直流電壓直接加到負載上的情況下,有六個有效的矢量,并且當上三個分量同時存在于逆變器臂上的時候,將存在有兩個傳統的零矢量狀態[2]。相反,Z源逆變器具有直接過零矢量,也就是說,當同相或多相短路出現于逆變器上,將產生一個直接狀態。

如圖5所示,是Z源逆變器的等效電路。在直接連接的情況下,逆變器橋相當于短路,電源電壓此時小于網絡結構中電容的電壓,二極管處于截止狀態,電容開始成為激勵源,通過電感向外供能,并且電感中的電流值被抬升,逆變橋相當于電流源。傳統的零矢量狀態對應于電流源;而傳統的有效矢量狀態則對應于電壓源。

2.2.2 Z源逆變器在電動汽車上的應用

Z源逆變器的單級結構可以應用于包括永磁同步電動機和感應電動機為動力源的各種類型的電動車輛,特別是能夠代替普通電動車中的雙向DC-DC和逆變器級聯結構[3-7]。

近幾年,國內外的很多專家對Z源逆變器做出來大量的研究,中國科學院在這個領域有很大的進展,為了完成以電機系統驅動的電動汽車,具有電動和制動功能,提出了一種電動汽車雙向能量Z源逆變器的控制系統模型[7]。重慶大學的劉和平團隊提出了新的控制方法,控制Z源網絡中輸出母線電壓,使用雙向Z源逆變器提高電動汽車的性能,即將直流母線的峰值電壓限制在基本速度范圍內,使車輛可以控制,在基本速度巡航期間保持恒定的總線電壓和速度驅動,速度與直流母線電壓成正比例關系[8]。來自布魯塞爾自由大學的團隊已經提出了包括在混合動力汽車中用雙向Z源逆變器代替兩級電壓源型逆變器、用雙向Z源逆變器代替插塞式混合動力電動汽車中的雙向充電器在內的三種電動車Z源逆變器。為了實現充電,一種可以廣泛適用于燃料電池混合動力電動汽車(HEV)的Z源逆變器被提出,功能更加強大[9]。

3 總體方案設計

設計方案及結構框圖:

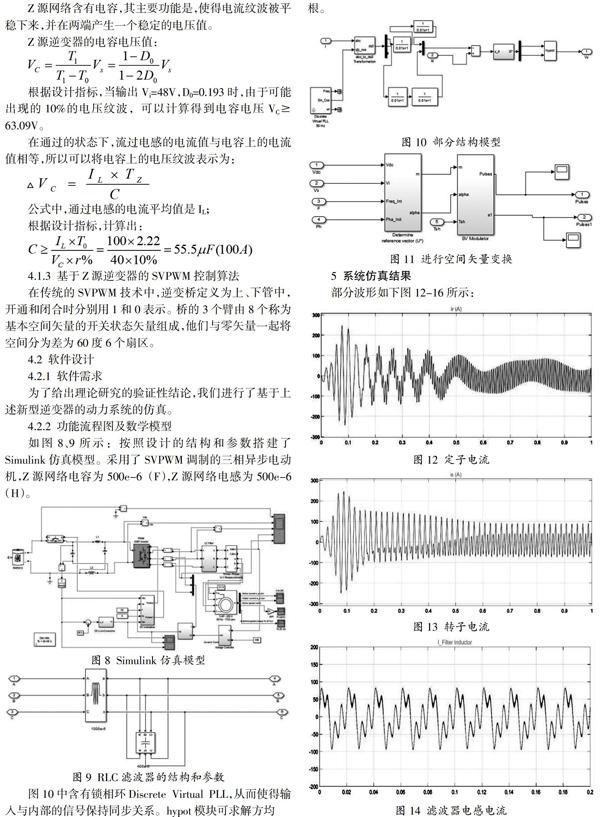

在基于Z源逆變器的電動汽車組成系統中,基于Z源異步電機控制器是核心,電機控制器連接三相感應電機和蓄電池,電池管理技術連接蓄電池控制器,強力保障了整個電動汽車的驅動系統,整個系統用CAN總線連接,使之便于實現一體化的控制策略。系統的框圖如圖6所示。

本電動汽車電機驅動系統是利用TMS320F28035PAGT控制器的PWM模塊來進行配置,然后輸出6路能單獨控制的PWM,與傳統的矢量控制算法不同,是通過數字信號處理完成電機矢量控制算法。直通控制算法可以通過空間矢量脈寬調制實現。驅動系統如圖7所示。

4 軟硬件設計及測試算法

4.1 系統硬件設計

Z源逆變器由一個由電感和電容組成的無源網絡組成。Z源網絡連接到逆變器橋的前端。Z源逆變器的額定輸出功率為3kV。通過計算可以得到,其峰值輸出線電壓78V,輸出電壓48V,斬波頻率為15kHz,平均電流為100A,電壓波紋10%,電流波紋0.2,平均電壓為40V。

4.1.1 Z源網絡電感設計

4.1.2 電容容量計算

4.1.3 基于Z源逆變器的SVPWM控制算法

在傳統的SVPWM技術中,逆變橋定義為上、下管中,開通和閉合時分別用1和0表示。橋的3個臂由8個稱為基本空間矢量的開關狀態矢量組成,他們與零矢量一起將空間分為差為60度6個扇區。

4.2 軟件設計

4.2.1 軟件需求

為了給出理論研究的驗證性結論,我們進行了基于上述新型逆變器的動力系統的仿真。

4.2.2 功能流程圖及數學模型

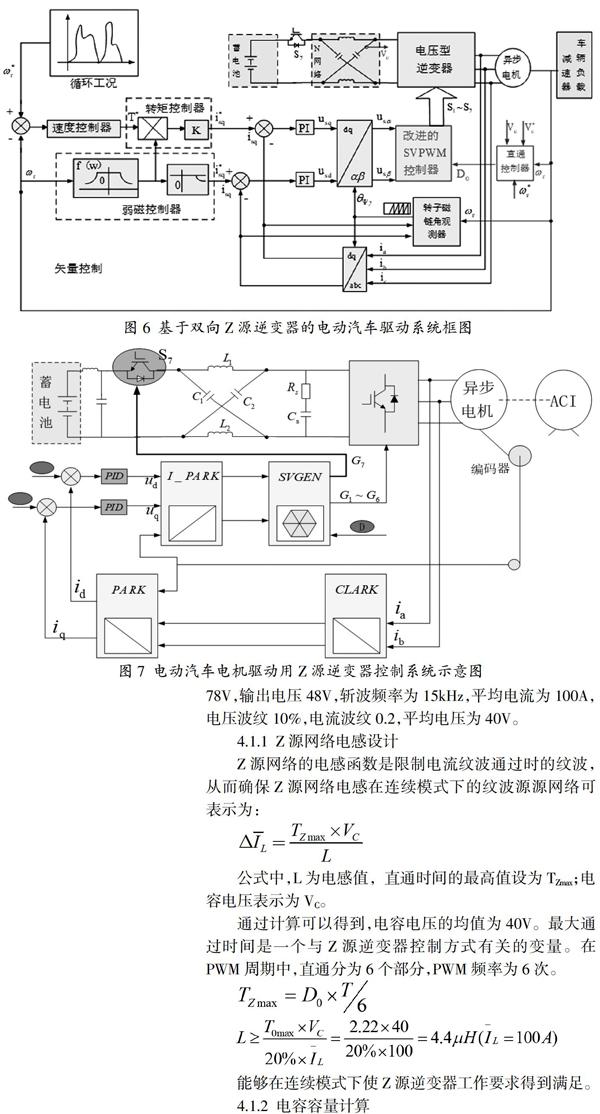

如圖8、9所示:按照設計的結構和參數搭建了Simulink仿真模型。采用了SVPWM調制的三相異步電動機,Z源網絡電容為500e-6(F),Z源網絡電感為500e-6(H)。

從仿真波形可以看出設計的基于Z源逆變器的電動汽車電機驅動系統,能滿足要求,驗證了系統結構和控制算法的可行性和有效性。

參考文獻:

[1]Guo F, Fu L, Lin C H, et al. Development of an 85-kW Bidirectional Quasi-Z-Source Inverter With DC-Link Feed-Forward Compensation for Electric Vehicle Applications[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2013,28(12):5477-5488.

[2]彭方正,房緒鵬,顧斌,等.Z源逆變器[J].電工技術學報,2004(02):47-51.

[3]Fang Zheng P,miaosen S,Holland K. Application of Z-source Inverter for Traction Drive of Fuel Cell&madash;;Battery Hybrid Electric Vehicles [J]. IEEE Transactions on Power Electronics,2007,22(3):1054-1061.

[4]Buja G,Keshri R, Menis R. Characteristics of Z-source inverter supply for permanent magnet brushless motors. Industrial Electronics,2009 IECON '09 35th Annual Conference of IEEE.2009:1234-1239.

[5]Miaosen S, Joseph A, Jin W, et al. Comparison of traditional inverters and Z-source inverter fou fuel cell vehicles. Power Electronics in Transportation, 2004. 2004:125-132.

[6]Ellabban O, Mierlo J V, Lataire P. Control of a bidirectional Z-Source Inverter for hybrid electric vehicles in motoring, regenerative braking and grid interface operations[C]// Electric Power and Energy Conference. IEEE, 2010:1-6.

[7]Von Zimmermann M, Lechler M, Piepenbreier B. Z-source drive inverter using modifided SVPWM for low Output Voltage and regenerating Operation.2009PES '09 13th European Conference on Power Electronics and Applications.2009:1-10.

[8]Ellabban O, Van Mierlo J,Lataire P, et al. Z-source inverter for vehicular applications. Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC),2011,IEEE. 2011:1-6.

[9]丁新平,錢照明,崔彬,等.適應負載大范圍變動的高性能Z-源逆變器[J].電工技術學報,2008(02):61-67.