清代龍勝壯族女服的藝術特征

壯族是我國人口最多的少數民族,壯族服飾文化是中華民族服飾文化中重要的組成部分。廣西民族博物館收藏有目前國內較全的壯族服飾體系,其中清代龍勝壯族女服屬于少數民族紡織品中收藏時間較早的藏品,也是壯族服飾中最具典型性和研究價值的一套。清代龍勝壯族女服保存了壯族服飾文化中的諸多古老信息,反映出壯族服飾的藝術文化與智慧。

一、服飾構成與技藝手法

(一)形制的特征

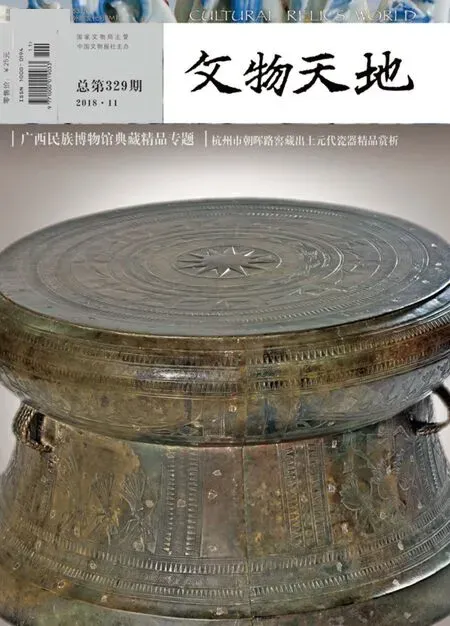

自古以來,廣西壯族自治區東北部的龍勝是壯族聚居地,其中具有民族文化特色的龍勝龍脊地區被視為壯族生態博物館,這里的壯族服飾表現出極具民族特色的文化面貌。當下,在龍勝地區的壯族服飾雖然總體形制表現為“上衣下褲”,歷史上卻是以“上衣下裙”為主。清代道光年間周誠之修纂的《龍勝廳志》載:“一種壯人,頭頂留發挽髻,插銀簪,戴耳環,頸上戴項圈,四時用青布包頭,青短衣,青長褲。婦女長發挽髻子,戴銀梳、銀簪,耳戴銀圈,上穿絨織花布長領短衣,胸前花兜肚,下穿細褶花長裙。”[1]廣西民族博物館收藏代表性的藏品是壯0248號青布對襟女上衣、壯0250號青布挑花貼布繡百褶裙和壯0251號青布繡花胸兜(圖一),這三者構成的整體形制與《龍勝廳志》的記載相差無幾,由此也證實此套藏品的代表性與珍貴性。

清代龍勝壯族女服由衣、裙、胸兜三個部分構成。其中女衣為對襟直袖形制,平面狀態下領口位于衣身的背面,衣袖左右分別有兩條淺藍色布條貼縫裝飾于袖口和肩線處,衣身正面下擺也有同寬度的布條貼縫裝飾,并在布條上下刺繡幾何紋樣,衣身下擺兩側增加的側擺則是以拼布藝術的形式表達。衣身背面下部有刺繡和拼布裝飾,刺繡以挑繡為主要手法,第一層拼布以小三角形為基本單位,拼貼成方條形,小三角形以斜對角的色彩對稱為基礎,用色上主要有白、灰、棕黃、黑、靛藍等色。胸兜在胸口部分有類同于上衣的挑花刺繡,其中最下部分的刺繡紋樣是一個藝術的壽字。百褶裙裙身展開呈扇形,上部青布細褶,裙身下部也有刺繡、拼布以及織帶等多種手段的裝飾藝術。

(二)女衣的結構特征

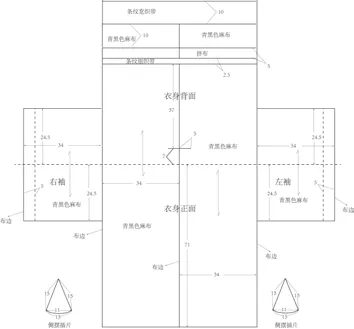

對清代龍勝壯族女服的結構研究,主要是對其女衣結構的分析。通過對壯0588號藏品的數據測量與結構圖(圖二)分析,發現女衣在結構上由4個幅寬的布幅拼縫而成,即衣身的左右片和左右衣袖。衣身主料和衣袖的面料都是完整的布幅。經過測繪得出布幅幅寬在36厘米左右,其中袖口處用5厘米往外翻折的面料正是袖口淺藍色布條貼縫之處。衣身背面有兩條寬度不同的條紋織帶與衣身主料、拼布底料、刺繡拼布底料拼縫,共同構成衣身背面。同時,衣身兩側還有類似于等邊三角弧形的側擺插片。

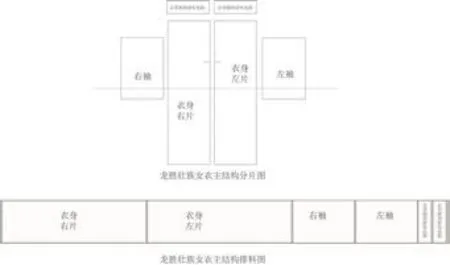

從服裝結構的角度而言,衣身主體主要由兩片完整的布幅拼縫裁剪構成,這樣的結構特征反映出了民族服飾發展過程中的早期狀態——貫首衣(圖三)的痕跡。因此,清代龍勝壯族女衣是壯族服飾研究的活標本,保存了壯族服飾早期發展的痕跡,具有很高的文化和研究價值。

(三)制作技藝

1.裁剪方式

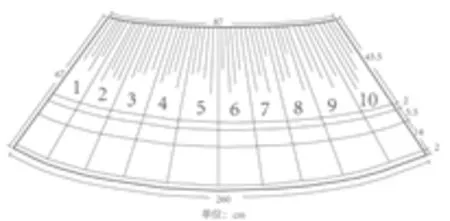

相比現代服裝復雜的裁剪方式,清代龍勝壯族女服從上衣到百褶裙在裁剪上近乎沒有什么表現的手段,以直裁為主要的方式。直裁即沿著布料的紗線剪切,而這樣的裁剪也只是在布幅上的截取,非常簡單。其衣身主結構和百褶裙的裁剪方式表現得非常明顯(圖四、圖五)。女衣的主結構分為衣身左右片和左右衣袖,以及衣背下放的刺繡拼布底料,即反映在青黑色的麻織布料的構成中。通過對麻織布料的使用進行排料圖的實驗,即能夠了解從布料到衣服的形成過程。百褶裙裙身的裁剪方式則更加簡單,就是在一匹幅寬為36厘米左右的布料上,依次裁剪出10份長65厘米的布片(圖五),然后布邊和布邊之間進行拼縫,即可得到裙身主面料。正是通過寥寥幾刀的裁剪,利用拼縫的方式把布料縫合成一件衣裳、一條裙子,這樣的方法簡單易學,方便掌握,也是清代龍勝壯族女服能夠傳承至今的一個重要原因。

2.面料與紡織技藝

圖一 清代龍勝壯族女服廣西民族博物館藏

圖二 清代龍勝壯族女衣(壯0588)結構圖

圖三 人類初始服飾的貫首衣形制

圖四 清代龍勝壯族女衣(壯0588)結構示意圖

圖五 百褶裙(壯0590)結構示意圖

相比于裁剪的簡單,女服面料的織造就有些復雜。清代壯族女服的面料總共有四種不同的式樣:一是衣身和百褶裙的主面料,即青黑色麻織粗布;二是胸兜主面料,即黑色棉織細布;三是衣背和百褶裙下擺的輔料,即條紋織帶;四是各種廢舊面料,即袖口、肩線、拼布所需要的面料。除了第四種各種廢舊面料外,其他三種都直接反映出壯族傳統的紡織技藝。

圖六 廣西天峨縣下老鄉百塘村壯族傳統紡織

圖七 清代龍勝壯族女衣背后織帶

圖八 龍勝紅瑤織帶技藝

女衣和百褶裙的主體面料是自織自染的青黑色麻織粗布,由于麻線較粗,質地偏硬,經紗呈現出較為稀松的狀態。胸兜的主體面料是青黑色棉織細布,由于棉紗較麻紗而言更為細柔,因此質地偏軟,符合緊貼人體的胸兜功能,柔軟的棉布使人體更為舒適。無論是青黑色麻織布,還是黑色棉織布,其幅寬都在40厘米以內,紡織技藝原理相同,是在傳統的紡織機上通過經線和緯線的層次交替交織而成。不同的是,經緯線的質地有麻、棉的區別。雖然在當下龍勝壯族地區已經看不到傳統的織布技藝,但其留下來的織布機和其他壯族地區的織布機形制相同,故而從廣西天峨下老鄉百塘村的壯族織布圖片中(圖六),也可以看出壯族傳統紡織技藝。壯族傳統織布機以家庭為單位存放,織布時候單人操作,腰、手、腳共同合作,因此受人體局限,幅寬多在40厘米左右。

在衣身背后有兩條寬度不一的織帶(圖七),一條寬2.5厘米,一條寬10厘米,通過結構圖(圖二)得知,長度在68厘米左右。這兩條織帶是織造出來的,然而工具并非上面的傳統織布機,織帶的織造更加偏向于紡織發展的早期過程,只是簡單的竹片與木棍等。同樣,雖然在當下的龍勝壯族村寨已經找不到織帶織造的過程,不過在距離其不到20公里范圍內的紅瑤村寨中,依然存在著傳統織帶工藝(圖八)。織帶制作工具簡單易取,用竹木片、竹木棍即可,相對于固定的織布機而言,更為靈活、方便,紡織時一端固定于房柱或者樹木等不可移動處,一端系在腰上,借助竹片、竹棍等工具,利用腰力進行經線與緯線的次第交織。條紋織帶的出現,原因在于排經線的時候,有意識地使用了不同色彩的紗線。

從清代壯族女服的面料分析中,可以得到兩種不同的紡織技藝,體現了清代壯族社會中紡織發展的時代情況。

3.刺繡藝術

清代龍勝壯族女服的上衣、百褶裙、胸兜都有刺繡作為裝飾,并且刺繡圖案多以幾何紋樣紋樣為主,比如八角幾何紋、菱形紋等,同時還有井字紋和壽字紋等(圖九)。刺繡技法采用了最為常見的挑花,挑花主要分為“十字挑花”和“數紗挑花”,是各民族繡法中最常用的一種。技藝手法是在脈絡清晰的面料上根據經緯線走向挑出十字或者線段,并通過每個細小單元組合成各種圖案。通過挑花刺繡形成的圖案具有規則的次序感,因此多形成幾何紋樣。刺繡裝飾以人體為標準,從胸兜的胸部到上衣的下擺,再到百褶裙的下部,三者約在等距的位置互為呼應,相得益彰。

拼布藝術在壯族紡織品中最為常見,其中多體現于壯族拼布被面。清代龍勝壯族女服的一大特色,即使用拼布手法進行裝飾。拼布也叫布貼繡、貼布繡、補繡,做法是先用織物剪裁出紋樣的部件,然后縫綴在底布上,構成圖案。布貼繡工藝相對簡單,化零為整,塊面鮮明,色澤濃艷,具有強烈的對比效果。清代龍勝壯族女服的拼布主要體現在上衣背后的下部和百褶裙的下部(圖十),二者色彩和圖案構成上遙相呼應,形成上衣下裙的和諧統一。

二、“物盡其用”的智慧

清代龍勝壯族女服反映出少數民族服飾的一個使用原則——“物盡其用”,主要表現在衣身、裙身主面料的“零浪費”(圖四、圖五)。古代,南方少數民族的服飾大多使用自己種植的紡織原料。由于生產力水平的原因,傳統種植的紡織原材料產量有限。在生產資料比較稀有的情況下,從棉到布需要經過采棉、去棉籽、捏棉條、紡紗、排紗、牽經、穿筘、盤經、裝機、織布等10道以上工序。在織成白布后,還需要蠟染、染色、刺繡等二次面料的改造手法才能形成制作服飾的面料。其中傳統手工紡織技藝和蠟染、刺繡等面料的加工裝飾由于手工技藝的不規律、自由化和緩慢性,工藝過程所消耗的時間非常多。即便在當下的壯族村寨,在平常紡織一匹(約在27-30米之間)的棉布也需要一個壯族婦女近半年的農閑時間,可見壯族傳統服飾面料的珍貴性。在對當代壯族地區紡織技藝田野調查過程中發現,在進行牽經裝織布機過程之前,壯族婦女會特別選擇黃道吉日,只有在適宜的時間才會開始織布前的工序,同時還要進行儀式活動[2],以祈求能夠順利織好布,這種擇日造布儀式正說明了壯族對傳統服飾面料的敬物意識。正因為對傳統面料有了敬物的態度,在壯族制衣過程中才有了尚儉的樸素思想。從織布開始一直到服飾的制作完成,壯族婦女對于面料的珍惜態度和節儉觀念貫穿始終。在傳統的農耕社會里,手工織布的生產成本很高,催生了壯族婦女對于物品使用的謹慎和珍惜,這樣的節儉意識充滿了技藝的智慧。因此,最大限度地利用面料成為壯族婦女在制作服飾時候的首要選擇,“整裁整用”的節儉思維進一步證明中華民族服飾結構中的一個普遍性規律——“布幅決定結構形態”[3]。這種“人以物為尺度”[4]的古老而樸素的節儉美學,在這套壯族女服標本中集中而生動地呈現出來。

圖九 挑花圖案

圖十 衣身背面、百褶裙下部的拼布圖案

圖十一 當代龍勝壯族女服

三、龍勝壯族女服的變遷

(一)當代龍勝壯族女服(圖十一)

當下的龍勝龍脊壯族村寨,所呈現出來的女服形制與清代龍勝壯族女服形制已經有很大的不同。首先,整體形制表現為“上衣下褲”,與“上衣下裙”有著“褲”與“裙”的著裝區別;其次,上衣的結構已經沒有了壯族服飾原生文化中的“貫首衣”的痕跡,出現了對領口、腋下、側擺的曲線裁剪。從直線裁剪到曲線裁剪,裁剪的難度升高。第三,清代壯族女服中的刺繡、拼布等裝飾藝術也不再體現,當代壯族女服只是在袖口和褲腿處有印花棉布或機制織帶貼縫裝飾。

(二)時代更迭的歷史痕跡

從“裙”到“褲”變化的解讀,是對一段歷史的再回憶:“民國元年(1912),黃祖瑜任縣知事,宣告剪男長辮,并強迫少數民族婦女改裙著褲。”[5]這段文字很好地解釋了龍勝壯族女子著裝由“裙”到“褲”的變化,最初是源自民國政府政策的“強迫性”。清末民初的時代,是一個更迭的時代,一個混亂的時代。民國時期的龍勝縣政府,把“男子長辮”和少數民族婦女的“百褶裙”都視為清朝遺留,成為“革命”的對象,因此采用政策強迫執行。民國時候發生變化的除了整體形制外,壯族女衣的結構也發生了很大的變化(圖十二)。這個變化體現在服飾的裁剪方式上,通過圖4和圖12的排料圖對比,發現對布料的使用原則從布幅的完整使用到對諸多面料的舍棄,同時由原來的直領變成了圓領扣、側擺由增加面料的插片變成兩側衣擺的開衩等,這些變化都是在清代龍勝壯族女服和當代龍勝壯族女服的比較中發現的不同,從服飾的層面印證了那個時代的更迭。

(三)壯族服飾融合創新的生成

有趣的是,在距離龍勝壯族生活區不到20公里的紅瑤社會里,紅瑤女子仍然保留“上衣下裙”的古老著裝形制。而當代龍勝壯族女服的形制式樣已經成為龍勝地區壯族傳統服飾的典型特征,成為壯族文化的代表之一。同樣也是少數民族的壯族為何在服飾上發生了如此大的變化,并且這個變化被壯族人民逐漸接受,并生成具有壯族特色的民族服飾,這是一個非常值得思考的問題。龍勝壯族相對于其他少數民族而言,從地理環境上離城鎮中心較近,而紅瑤生活的區域更為偏遠。因此,壯族與漢族交流往來密切,更易接受外來文化的影響。同時,對布料的使用進行計算,一條百褶裙使用的幅寬40厘米左右的布料為6.5米,而一條大腰寬筒直褲僅僅使用了2米。在對龍勝壯族地區的紡織文化進行田野調查時候發現,自民國后,壯族地區家庭所使用的布料多是來自市場的購買,很少自織自染布料。壯族家庭經濟生活生計方式的改變也是促成當代龍勝壯族女服形制生成的一個重要原因。另外,從當代壯族女衣結構上看,壯族女衣仍然保留了清代龍勝壯族女衣中對襟直袖形制,其廓形上仍然保持了壯族服飾的審美性,并沒有改變成民國時期漢族流行的大襟衣,因此當代壯族女服自民國后,逐漸發展成為當下龍勝地區壯族的典型性服飾。

清代龍勝壯族女服代表了過去,是壯族原生文化的一種歷史痕跡;當代壯族女服代表了現在,是壯漢文化交融后的生成。無論是清代龍勝壯族女服還是當代龍勝壯族女服,都蘊含著豐富的壯族文化,是壯族藝術審美的代表之一。壯漢文化在清末民初的碰撞,是時代更迭、社會變革的產物,不僅體現著漢文化對壯文化的深入影響,也反映出壯族融合其他文化進行自我創新的能力。

[1](清)周誠之纂修:《龍勝廳志》,道光二十六年(1846)好古堂刻本。

[2]根據筆者2015年2月在廣西天峨縣下老鄉百塘村百塘屯的紡織田野調查材料整理。

[3]劉瑞璞、陳潔靜:《中華民族服飾圖考》(漢族編),中國紡織出版社,2013年。

[4]陳果、劉瑞璞:《氆氌藏袍結構的形制與節儉計算》,《紡織學報》2016年第5期。

[5]龍勝縣志編纂委員會:《龍勝縣志》,漢語大辭典出版社,1992年。