護耕育田保糧倉

文 景志剛

“憶昔虞舜德動天,象為耕地鳥耘田。”從三皇五帝時的上古傳說,到商周禮樂下的井田風韻,華夏農耕文明像一首悠長而厚重的古曲,縈縈然飄過五千年的歷史長河。

糧食是民生之本,農業是立國之基,而土地則是農耕之根。無論是盛世明君,還是亂世梟雄,保護耕地、培育良田、發展農業、儲粟囤糧,一直是歷代統治者治國安邦的根本。

農耕雕塑

天下糧倉:治亂興衰的密碼

“五谷者,萬民之命,國之重寶。”中華自古以農立國,糧食不僅是民生的第一需要,也是經濟的重要支柱、財稅的主要來源和軍事的基本保障。糧食供給充足與否,關乎社會穩定和國家的長治久安。盛世華夏的強大與富庶,離不開豐盈的糧倉;而民變四起乃至王朝末路,也多與天災人禍造成的饑荒有關。

古代先賢很早就認識到糧食安全的重要性。從“國以民為本,人以食為命”“民可百年無貨,不可一朝有饑,故食為至急”的樸素真理,到“洪范八政,食為政首”“國家大本,食足為先”的微言大義,再到“有石城十仞,湯池百步,帶甲百萬,而亡粟,弗能守也”的至理名言,糧食安全無疑是定國安民的頭等大事。正所謂“手中有糧,心中不慌”,西漢時漢武帝徙民實邊,三國時曹操屯田許下,明代設立衛所“守屯合一”,清代大規模屯墾新疆,無一不是把保障糧食安全作為治國理政的重中之重。

在儒家典籍《禮記·王制》中,最早提出了“耕三馀一”的糧食安全策略,強調為了保證國泰民安,朝廷和民間每年的糧食儲備,至少應相當于半年的糧食消費總量。“國家無九年之蓄,曰不足;無六年之蓄,曰急;無三年之蓄,曰國非其國也。”九年之蓄、六年之蓄實非易事,但足夠的糧食儲備維系國家安全,事關江山社稷,由古至今,概莫能外。

耕耘

播種

采摘

良田沃土:國運民生的紅線

如果說糧食養活了中國人,那么耕地便是中國的生命線。回顧千年歷史,經濟規模的調整、人口數量的變化與耕地面積的增減、糧食產量的多少密切相關。在漫長的封建社會,盡管歷朝歷代疆域有增有減,但長城以內的農耕區保持大體穩定,只要農業生產技術沒有顯著提升,耕地所能養活的人口便基本是一個恒定的常數。6000萬左右人口曾經成為清之前大多數時期華夏大地承載的峰值,一旦突破極限,耕地不堪重負,自有戰爭、動亂乃至改朝換代的歷史規律來調節,直到恢復新的人地平衡。

與農耕技術、人口數量和治亂周期相適應,歷代人均耕地數量呈現起伏的曲線。兩漢時人均耕地13.8畝上下,而唐玄宗天寶年間和宋真宗天禧年間已達27畝。明代中葉農田開發迅速,從洪武十四年(1381年)到萬歷三十年(1602年),人均耕地由6.13畝驟增到20.64畝。自康乾盛世起,人口開始突破1億,隨即以每隔25至45年遞增1倍的速度增長,舊有規律被打破,人均耕地斷崖式下降。與雍正十二年(1734年)人均32.54畝相比,乾隆十八年(1753年)6.89畝,乾隆三十一年(1766年)3.56畝,到光緒十二年(1887年)時僅2.41畝。

有限的耕地,無盡的需求,以至于歷代均把保護耕地作為重要的施政策略。周文王討伐崇地時頒下法令:“毋壞屋,毋填井,毋伐樹木,毋動六畜,有不如令者,死無赦。”春秋時齊相管仲提出:“為人君而不能謹守其山林、菹澤、草萊,不可以立為天下王”,并將“桑麻植于野,五谷宜其地”列為君主五大要務之一。《唐律疏議·雜律》規定“諸部內有旱、澇、霜、雹、蟲、蝗為害之處,主司應言不言,及妄言者,杖七十……諸棄毀官私器物及毀伐樹木、莊稼者,準盜論。”這里既有官府的責任,又有民眾的義務,均以刑律相約束,施法之嚴可見一斑。

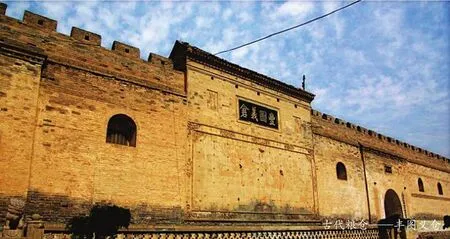

古代糧倉——豐圖義倉

休耕輪作:地力常新的奧秘

對于糧食生產而言,其產量不僅取決于耕地數量,也取決于質量,特別是土壤的肥沃程度,即所謂的“地力”。與保護耕地數量不減少相比,保持地力不枯竭同樣重要。在悠久的中華農耕歷史上,勤勞智慧的勞動人民“順天時,量地利”,尊重大自然的規律,實行用養結合,使地力得到周期性的恢復,保持“其力常新壯”的狀態,確保了耕作的可持續性。

輪荒休耕,以養地力。從刀耕火種的原始部落開始,人們便開始在耕作地和撂荒地之間有計劃地定期輪換。“田,一歲曰菑,二歲曰新田,三歲曰畬。”三個不同的稱謂,反映了商周時期從耕地撂荒、恢復地力到重新墾耕的三個階段。西周時按照休耕的時間,將耕地分為“不易之地”“一易之地”“再易之地”,以確定井田的規模。這里所謂的“一易之地”“再易之地”,便分別指耕作一年休耕一年、耕作一年休耕兩年的耕地。休耕期越長,表明耕地的質量越低,地力恢復的時間越久。

輪作復種,邊用邊養。戰國后期,商鞅“廢井田,開阡陌”,重農抑商、獎勵耕織,提倡開墾荒地,空閑土地越來越少,輪荒休耕已不現實,輪作復種應運而生。輪作,即在同一片土地上,按一定順序輪換種植不同作物,均衡利用營養,改良土壤結構。“種蒔之事,各有攸敘。能知時宜,不違先后之序,則相繼以生成,相資以利用,種無虛日,收無虛月。一歲所資,綿綿相繼。”歷代實踐中,探索出豆谷輪作、糧肥輪作、稻麥輪作、稻菜輪作等多種模式,體現了耕地用養平衡,成為精耕細作的典范。

土化之法:五谷豐登的技術

“莊稼一枝花,全靠肥當家。”休耕輪作可以恢復地力,卻難以提升地力。自商周起,古人開始認識“土化之法”,通過施肥改良土壤,提升地力,彌補了墾殖荒地耗時費力的不足。

西周官制中,地官司徒之下設有草人一職,負責“掌土化之法”,依據土壤的特性和顏色,撒上不同的動物骨灰以改善地力。其中:赤色而堅硬的土地用牛骨灰,淺紅而不堅硬的土地用羊骨灰,土質肥沃的土地用麇骨灰,干涸的澤地用鹿骨灰,鹽堿地用獾骨灰,沙土地用狐骨灰,黑色而堅硬的黏土用豬骨灰,堅硬成塊的土地用麻子餅,輕脆缺乏韌性的土地用狗骨灰。

“掩地表畝,刺草殖谷,多糞肥田,是農夫眾庶之事”。古代稱肥料為糞,稱施肥為糞田。最早被用于施肥的是腐爛雜草,《詩經·周頌》中就有“荼蓼朽止,黍稷茂止”的描述。兩漢之后,溷肥(人糞)、廄肥(牲畜糞)、蠶矢(蠶糞)、碎骨等肥料種類大大增加。元代王禎在《農書》中,首次將肥料分為苗糞、草糞、火糞、泥糞四大類;而清代楊雙山所著《知本提綱》,則依據肥料來源和形成方式,分為人糞、牲畜糞、草糞、火糞、泥糞、骨蛤灰糞、苗糞、渣糞、黑豆糞、皮毛糞十大類。

“土壤氣脈,其類不一,肥沃磽埆,美惡不同,治之各有宜也。”不同的氣候、土壤和作物,需要不同的肥料,施用不同的方法。古人從勞動中,總結出所謂的施肥“三宜”——時宜、土宜和物宜,講究因土施肥,對癥下藥。比如:秧田,宜用麻枯和火糞,不可用大糞,忌生糞澆灌;種苧麻,宜用驢馬生糞,可生熱御寒;種百合和韭,宜用馬糞為佳;種山藥,忌人糞尿,宜牛糞、麻枯等。

穿越五千年的農耕歷史,在工業化、信息化的當今時代,耕地的保護與合理利用仍具有重要的現實意義。新中國成立伊始,全國人口5.4億,耕地14.68億畝,人均2.7畝;而到了2016年,全國人口13.8億,耕地20.24億畝,人均只剩下1.46畝。人多地少的嚴峻形勢,如高懸的達摩克利斯之劍,威脅著億萬中國人的飯碗。“耕地是我國最為寶貴的資源。我國人多地少的基本國情,決定了我們必須把關系十幾億人吃飯大事的耕地保護好,絕不能有閃失。”總書記的教誨言猶在耳,面對堅守耕地“紅線”的歷史使命,土地管理者重任在肩。

只有讀懂農耕文明,才能真正理解中華歷史;只有嘗遍五谷雜糧,才能真心愛惜這片土地。“但存方寸地,留與子孫耕。”讓我們輕輕放緩工業時代的車輪,為大地留下綠色,給文明留下傳承,于后世留下空間,對歷史不留遺憾!