CRISPR技術加速改變我們種植農作物的方式

編譯 毛毛熊

人們花費了數千年的時間將豌豆大小的水果培育成美麗的牛排番茄。現在,通過基因編輯技術,科學家可以改變我們的世界。

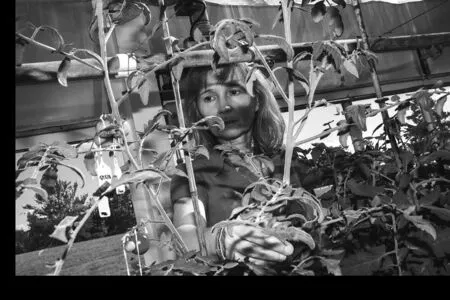

扎克·李普曼(Zachary Lippman)身材消瘦,留著濃密的頭發和胡須。他站在位于美國長島中部的一個溫室內,周圍生長著繁茂的農作物。雖然已經4月中旬,仍有可能下雪,他不得不考慮將溫室中精心培育的西紅柿植株遷移到其他地方。

李普曼在美國康乃狄格州長大。他最早關于種植的記憶是在他6至7歲的時候,和父親一起去參觀附近的一個農場。當李普曼13歲時,在這里度過了整個夏天,這大大培養了他對植物的興趣。當1996年從高中畢業時,李普曼決定進入植物育種和遺傳學領域,先是在康奈爾大學,而后轉至冷泉港實驗室,并在那里獲得了博士學位,如今他在霍華德·休斯醫學研究所任研究員。

李普曼帶我穿過了溫室內數百株西紅柿植株。有一部分幼苗剛剛萌芽,其他植株就開始綻放黃色的花朵了。還有一些植株,由于紅色番茄剛剛開始成熟,這些番茄都壓彎了整個植株。

是什么原因使得這個溫室與眾不同?是什么原因使得這里成為植物生物學革命的中心?在這座溫室里,超過90%的西紅柿植株都通過CRISPR/Cas-9基因編輯工具進行了改良。李普曼和他在紐約的長期合作者——喬伊絲·范埃克(Joyce Van Eck)是一部分研究人員的縮影:使用基因編輯工具將番茄改造為植物學研究的模型。

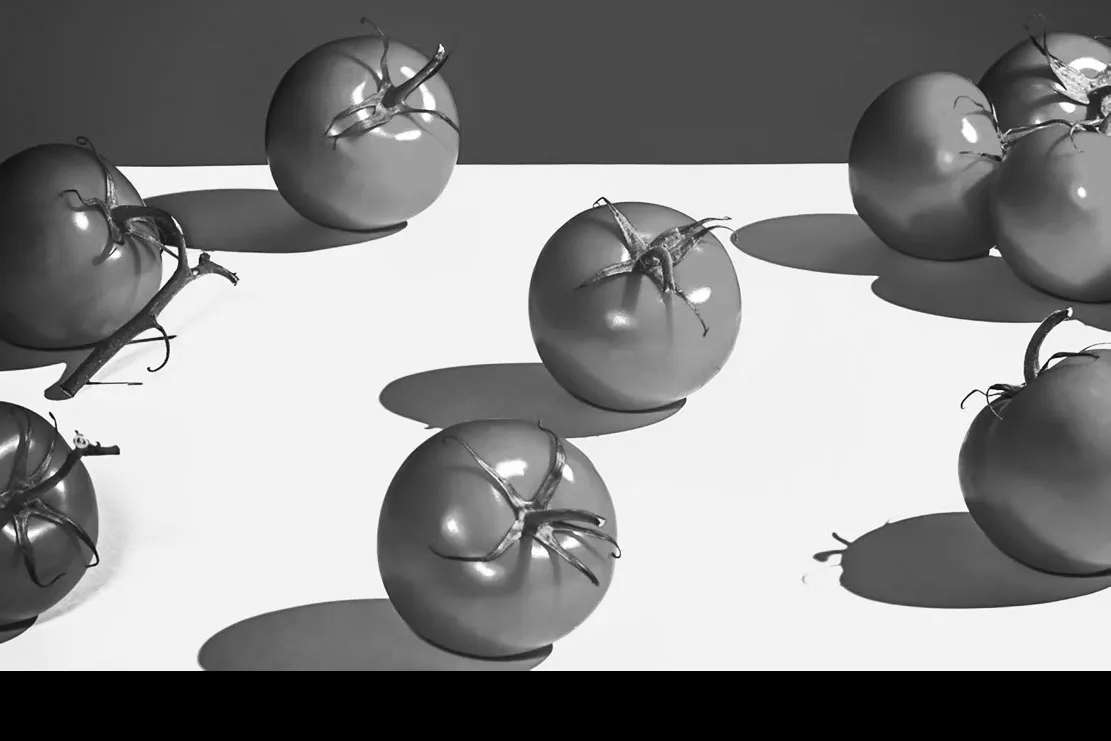

看著壓彎的植株,李普曼解釋說,這是一種被人們稱為“無關節”的突變品種。大多數的番茄品種在其莖上都有一個膨脹的結構。當番茄成熟時,膨脹組織中的細胞會收到凋亡信號,逐漸彎曲放下番茄。這個過程本是大自然傳播番茄種子的正常方式,但是這個膨脹結構不利于農業生產,因為它留下殘留的莖,會導致機械收割時,西紅柿被戳壞。基因編輯后的番茄植株可避免了這個負面問題。

我們還參觀了一些可以食用、酸漿屬的一些品種(地櫻桃的近親),但還沒有大規模種植。野生型的品種,高大,枝條蓬亂,并且每個植株掛果數量極少。而經過科學家“馴化”,植株只有野生型一半大小,枝條也沒有野生型那么濃密,但每個枝條上可結6個漿果。

李普曼摘下一個漿果,遞給了我。我輕輕地咬了一口,一股濃郁的香味立刻在我嘴里散開,混合了甜和酸的味道,這種感覺漸漸消失后,鼻子能夠聞到一股漿果揮發出的香味,久久不散去。

基因編輯開始應用到農作物上

一直到20世紀30年代,農業科學家對番茄使用的培育技術基本上與中美洲農民完全相同:耐心地等待植株在自然條件下產生有用的突變,仔細挑選出有用的植株(例如,擁有更大果實的植株),再對這種新品種進行擴大繁殖。換句話說,農業發展一直是通過非自然選擇的方式發展下去,即人們挑選植物特定突變,同時拋棄其他突變。第二次世界大戰期間,生物學家使用化學物質、X射線和其他形式的輻射來誘導種子發生隨機突變加速了這一過程。但是即便如此,這個過程也異常緩慢。通過選擇性培育獲得理想表型植株可能需要10年或者更長的時間。

這一切在2012年發生了徹底改變。2012年5月,植物遺傳學家完成了番茄基因測序工作,在12條染色體上一共有9億個堿基對。同年6月,由加州大學伯克利分校的詹妮弗·杜德納(Jennifer Doudna)領導的一個研究團隊發布了關于CRISPR基因編輯技術的第一份報告,隨后麻省理工學院博德研究所和哈佛大學也共同發布了一份類似的報告。隨著這兩項研究成果的發布,研究人員就想在番茄上試試這一新技術。

李普曼考慮:“我們可以在番茄中使用這項技術嗎?如果可以的話,讓我們行動起來吧。”快速行動意味著要在番茄基因中開展實驗,以證明CRISPR可以在番茄中發揮作用。李普曼和范埃克計劃改造的目標基因是什么呢?

當時還沒有發現哪個基因可以影響水果的大小或形狀。如果針對這個進行研究需要花費太多的時間,而范埃克沒有足夠的耐心。“我不想把它放在溫室中培育,再等待它長大,”她告訴李普曼,“我希望能夠在培養皿中就能看到一些變化。”因此,他們選擇了一種經濟意義不大,且對消費者無吸引力的基因進行改造嘗試。這是一個奇怪的基因,當它發生突變時,能夠長出一種變形的針狀番茄葉。突變后的版本被稱為“纖維突變”。

這個被稱為“纖維”的基因突變晦澀難懂,以至于范埃克不得不查詢1928年的一篇論文,因為這篇論文第一次描述了她在努力尋找的基因突變。每一個由CRISPR技術編輯的基因突變都需要一個定制的基因編輯工具,這個被稱為“構建體”的向導RNA,可將CRISPR引導至番茄正確的基因位點,接下來酶會在這個基因位點使用特定工具精準地切割植物的DNA。范埃克在這個案例中使用了一種擅長感染植物的細菌,它攜帶有CRISPR突變工具進入番茄細胞。編輯完成后,范埃克的團隊成員將這些細胞涂布在培養皿上,讓它們在那里發育成小植株。在突變后的番茄細胞形成幼苗和展開葉子之前,范埃克仍然需要等待大約兩個月的時間,但這一切她認為值得。當看到第一片葉子的時候,范埃克大聲喊道:“我的天哪,這項技術有效!”甚至忍不住跑到學院的走廊去告訴那些愿意傾聽的人。

通過這個案例,他們不僅證明了CRISPR技術能夠在水果作物中產生遺傳性狀的變化,而且僅用了兩個月(而傳統處理要1年)。理論上而言,他們知道可以通過基因編輯技術既準確又快速地實現其他農作物的改造。

在驗證基因編輯技術可行后,李普曼和范埃克就開始使用這項技術改造那些過去15年內他們一直想改造的番茄植株的性狀。

比如,近60年來,研究人員一直在努力解決番茄植株莖上的關節問題,但當下許多“無關節”番茄植株又存在其他問題,即在生長過程中生出過多的分枝且產量較低。李普曼發現,這主要是因為無關節突變基因和另一種古老基因之間存在復雜的相互作用導致。傳統的育種過程還會產生另外一種副作用,生成果實性狀異常的番茄,這是因為無關節性狀的突變過程中伴隨產生了一大堆不必要的DNA突變,這種現象被稱為連鎖累贅現象。

扎克·李普曼在冷泉港番茄種植農場中,這株番茄經過基因編輯能產出更多的果實

在冷泉港的一塊試驗田中種植8000株基因編輯后的農作物

一株經過基因編輯的番茄植株

喬伊絲·范埃克在一個生長在培養皿上的小番茄植株上看到了卷曲的葉子,她知道CRISPR技術在番茄中獲得成功

如果李普曼能夠使用CRISPR技術獲得無關節突變株,同時這個突變株不攜帶傳統育種產生的無意義突變,這將會為種植者帶來明顯的益處。2016年3月,李普曼在溫室中培育無關節突變番茄獲得了成功,并于2017年春季在《細胞》雜志上發表了這項工作。李普曼在佛羅里達大學與哈利·克利(Harry Klee)分享了這個基因編輯工具。2017年3月,克利和他的研究團隊在一個試驗田中種植了一種經過基因編輯的無關節突變番茄,這種突變番茄品種被稱為“佛羅里達8059”。

農作物篩選的多種方式

盡管有關基因編輯革命的炒作此起彼伏,但是在過去幾年中科學家越來越發現其局限性。科學家會告訴你,CRISPR技術非常擅長“敲除”一個基因,但是正如許多流行的報道所暗示的那樣,用它來插入一個新的基因,重新改寫人類、牲畜或植物的種系卻并非易事。

農作物基因編輯的先驅之一,明尼蘇達州立大學的丹·沃伊塔斯(Dan Voytas)評價說:“CRISPR技術并不是第一項也不會是最后一項基因編輯技術。”此外,即使在植物中,基因組的相互作用也非常復雜。這些相互作用就像立體聲控制臺上的十幾個旋鈕共同工作進而塑造一首歌的整體音效一樣,即多個基因元素可以控制單個基因的表達效果。

這種令人生畏的復雜性大大激發了李普曼的實驗團隊在基因編輯方面進一步探索的熱情,他們瞄準了調節DNA表達的啟動子。

李普曼說道,科學家通過使用CRISPR技術調控控制DNA表達的啟動子,實現像調節燈光開關那樣調整DNA的表達量,從而可以篩選出比自然選擇“更好”的種系。李普曼致力于在不犧牲農作物口感或形狀等基本特征的前提下改善農作物的其他表征。

“現在我們可以開始考慮種植一些遴選出來的、更好的番茄品種,如果它們在很短時間內到達花期,你就可以在緯度更高的地方來種植這些番茄,這是因為那里的夏季更短。”他說道。正如李普曼所說的那樣,因為每種植物基因都有自己的啟動子,這種遺傳“調整”方式幾乎適用于任何一種蔬菜作物。

“調整”基因表達只是生物學家們改造番茄的眾多方式之一。2017年,位于英國塞恩斯伯里實驗室的研究人員通過基因編輯技術改良的番茄品種可以抵御白粉病;日本的一個研究小組通過基因編輯技術獲得一種沒有種子的西紅柿。

還有研究人員致力于“從頭馴化”研究。他們研究的重點不是去改良馴化后的番茄品種,而是回到原點,在一種野生番茄品種上使用CRISPR技術敲除一些基因。例如,在野生植物蔓延和雜草叢生的環境中生長的野外番茄,經過基因編輯后,植株長勢緊湊而且濃密;野生型植株的果實只有豌豆大小,基因編輯后的番茄植株所結果實相當豐滿,如櫻桃般大小。經過改良的品種與任何其他已知的品種相比,其果實中還含有更多的番茄紅素(這是一種非常重要的抗氧化劑),而且口感很好。

“從頭馴化”的方式之所以如此有趣,在于它利用了野生型植株積累下來的全部“智慧”。經過數萬年的進化,野生植物獲得了一系列的抗逆性特征,包括抵御疾病和環境壓力等。在這些野生品種上,研究人員利用CRISPR技術或者任何其他類似的技術實現物種馴化,那么就有可能在未來氣候大幅度波動的情況下,仍然保證糧食生產。

而李普曼和范埃克正在使用類似的方法嘗試馴化野生櫻桃,他們期望野生櫻桃最終能和藍莓、草莓一樣成為家常的漿果作物。

所有這些植物學研究方法,包括基因敲除、調整基因啟動子的輸出量、從頭馴化等都非常有創意而且發展速度極快。但產品最終要投向市場,消費者愿意吃掉這些西紅柿嗎?正如許多環保組織所質疑的那樣,經過CRISPR技術改造的蔬菜和谷物是否只是一種“新型轉基因生物”,還是只是農作物加速了自我突變而已?李普曼評價說:“這只是新討論的冰山一角。”

“基因編輯后的番茄味道怎么樣?”當我問了克利他是否品嘗過自己正在種植的8059西紅柿時,他笑了一下說自己感覺味道一般:“實際上,佛羅里達8059這個品種本身味道上并沒有特別之處。而且,番茄的味道只是市場評判的第二位因素。舉個例子,在佛羅里達州大部分種植的西紅柿最終都賣給了食品服務行業,比如麥當勞和賽百味,”克利有些無奈地說,“這個行業并不追求西紅柿的口感。”他領導的一個研究小組已經確定了大約20幾個與特殊番茄風味相關的遺傳區域。“我們的確知道如何給你提供一種味道更好的番茄,比如更甜的,”他說道,“但是這些味道更好的番茄并不吸引種植者,因為不具有市場經濟吸引力,所以種植者不會接受這些品種。”

但克利表示:“非常渴望將基因編輯技術引入自家的后花園,”他判定,“像我這樣的園丁可能會認為基因編輯后的西紅柿并非轉基因生物。”他轉而問我:“如果我能夠給你一個含有更高番茄紅素,擁有更長保質期,并且擁有更加緊湊植株的品種,你會選嗎?”“絕對會!”我告訴他,“而且,我認為大多數人都會種植這個品種!”

當我向沃伊塔斯詢問基因編輯后的品種時,他笑了笑,提醒我:“即使你的番茄品種很好吃,但永遠不會在經濟上有利可圖,因而根本無法支付巨額的許可費。”

基因編輯使用存在爭議,產業格局還未穩定

像大多數科學家一樣,李普曼認為轉基因食物使用安全,但是他也微笑著承認并非每位科學家都認為這項技術是安全無害的。人們對基因修飾后的農作物有很多誤解。轉基因農作物,例如,玉米和大豆已經在食品加工業、動物飼料加工和生物燃料中使用多年,但是長期以來,爭議一直存在。

CRISPR所帶來的變革并非重啟了這場爭辯,而是給這場爭辯帶來了徹底變化。迄今為止基因編輯的大多數農作物都是通過敲除某個基因(即引起基因突變)而不是引入不相關的物種基因而獲得的。正因為如此,科學家堅持認為這種方式實際上只是模擬了傳統農業育種過程。這種說法雖然并不能夠平息批評者的憤怒,但它顯然已經說服了美國聯邦監管機構。2017年3月,美國農業部宣布,經過基因編輯技術導致突變的農作物與傳統育種產生的農作物并無差別,不需要額外的監管。 經過基因編輯的大豆和馬鈴薯已經被大量種植在農場中。

大量關于食物的問題困擾著人類社會,例如,未來如何養活90億人口?如何在氣候變化不確定的環境下進行農業耕種?如何為警惕新技術的公眾創造更可口、更有營養價值的食物?

植物學家已經在以創造性的方式使用CRISPR和其他相關技術重新塑造糧食作物:改造小麥以減少谷蛋白,改造大豆以生產更健康的油,改造玉米以提高產量,改造馬鈴薯以便于更好地儲存。就在科學家致力于用基因編輯工具研究農產品時,恰逢美國農業產業界格局調整。目前已經整合為三大集團鼎立的局面。這些公司擁有雄厚的資金,未來他們會將這項技術用在哪個方面?

在20世紀90年代,孟山都引入市場的第一代轉基因作物都是以“轉基因”方式實現的,這意味著生物學家利用基因工程技術將來自不相關物種的外源DNA引入到植物體內。而基因編輯技術則更像是傳統的基因誘導突變,例如輻射和化學物質誘導突變。CRISPR技術是針對特定基因進行改良而不是創造隨機的突變,這就是為什么植物科學家迫切渴望使用這項技術,這也是美國農業部認為基因編輯技術導致的基因敲除與早期的誘導突變類似,因此不需要對這項技術進行特別的監管。一些歐洲國家已經明令禁止第一代轉基因生物,歐盟尚未對基因編輯后的農作物做出最終判斷。

李普曼行走在番茄溫室外:“是的,我已經吃掉了很多經過基因編輯的番茄。”

在伊薩卡的博伊斯·湯普森研究所中培育的酸漿果植株

雖然多項研究未能夠證明轉基因生物會對人類健康構成威脅,但是公眾的疑慮依然存在。皮尤研究中心(美國一家獨立性民調機構)在2016年的一項調查中顯示,39%的美國人認為食用轉基因食物會造成健康上的損害。李普曼也承認,在他的家中,他的妻子最初不喜歡吃基因編輯后的番茄。

當然還有其他的原因會導致公眾對轉基因食物疑慮重重。孟山都早期使用轉基因技術,并不是為了創造更加健康或更環保的食品,而是使大豆和玉米對公司專有的除草劑“農達”產生抗性。該公司從自利的角度積極推廣第一代轉基因產品被認為是一場公關災難。

大型農企目前正在利用基因編輯技術的優勢重新定位自己。最近一系列的合并已經在全球農業中形成了三家大型跨國公司:拜爾(2018年完成了對孟山都的收購),陶氏杜邦(杜邦早前與陶氏化學公司合并),以及先正達(2017年被中國化工所收購)。未來這些大公司面臨的知識產權問題可能比植物遺傳學碰到的問題更加復雜。

博德研究所和杜邦先鋒公司都持有適用于農業的基本CRISPR專利技術,兩家實體于2017年秋天展開合作,共同協商該專利的農業應用許可證(三家大型農企都已經獲得該技術許可)。據悉,CRISPR技術應用于農業商業化需要預付費、每年的銷售特許權使用費和其他一些條件。

這就是基因編輯技術與殘酷的農業經濟學相互抗衡的地方。進行學術研究的科學家可以在不支付許可費的情況下開展與CRISPR技術相關的基礎研究。但就目前而言,“我還無法利用這項技術開發產品并銷售這個產品,”李普曼說道,“商業開發需要支付許可費,這些費用由資金雄厚的大型農業公司來承擔方才可行。”

當然,其中一些較小的生物技術公司試圖繞開大型生物公司和知識產權的障礙繼續生存下去。Calyxt位于明尼蘇達州,是一家由沃伊塔斯創辦的公司,目前已經獲得了美國農業部批準使用早期和更加難以使用的基因編輯技術TALENs來開發種植農作物的許可。

總部位于圣路易斯的Benson Hill Biosystems公司一直致力于使用一套擁有專利的新型基因編輯技術來提高生產率(該技術被稱為CRISPR 3.0)。但公司的首席執行官馬修·克里斯普(Matthew Crisp,是的,這就是他的名字)聲稱創新正在被一種“模棱兩可”的知識產權格局所扼殺。他表示,Benson Hill的合作伙伴和潛在的專利持有者抱怨,CRISPR基因編輯技術的商業化太昂貴、太麻煩,同時又有太多的不確定性。新的基因編輯酶和其他創新技術的發現可能使得專利領域的事態變得更加復雜化。正如一位消息人士所說:“這個領域一團亂麻,新的技術會使其變得更糟。”

經過基因修飾的大豆、土豆和玉米已經悄悄融入了人類的食物鏈,而基因編輯的番茄使爭論更加激烈了。從某種意義上說,這次技術上的變革是近一個世紀以來最新、最成功的一次:既滿足了農產品種植者更低成本、更大產量的愿望,同時也滿足了消費者對既美味又營養的需求。但一部分人對于這項技術冷嘲熱諷,一部分人對于這項技術抱有希望。

資料來源 Wired

本文作者斯蒂芬·霍爾(Stephen S.Hall)從事科學報道和寫作已經將近30年,作為《紐約時報》編審和特約編輯,多次為該報撰寫封面故事,他的文章還多次出現在《紐約客》《大西洋月報》《國家地理》《科學美國人》等雜志上。