專業研發企業拒絕許可的策略激勵與競爭效應

唐要家,曹美玲

(浙江財經大學經濟學院,浙江 杭州 310018)

一、問題的提出

近年來,標準必要專利(SEP)持有人許可濫用的反壟斷案件明顯增多。拒絕許可是一種典型的濫用行為。2015年,韓國公平貿易委員會(KFTC)對高通公司反壟斷的調查發現,高通公司拒絕向芯片競爭對手許可其蜂窩通信標準必要專利。2017年1月,美國聯邦貿易委員會(FTC)指控高通實施包括拒絕向其競爭對手許可必要專利等在內的濫用行為。在上述案件中,高通擁有眾多通信行業的標準必要專利,專利技術的許可費是其主要收入來源,由此帶來的問題是專業研發企業實施降低其收入的拒絕許可的動機是什么?如何判斷其拒絕許可是否構成非法濫用?對此,現有的理論研究和執法實踐尚未給出明確的結論。目前,中國國務院反壟斷委員會正在制定的《關于濫用知識產權的反壟斷指南(征求意見稿)》中拒絕許可是具有較大爭議的條款,它也是美國指責中國利用反壟斷法對美國高科技企業實行歧視性強制許可的依據之一。

根據芝加哥學派的“單一壟斷利潤理論”,由于拒絕許可降低專業研發企業的收入,因此其缺乏實施拒絕許可的激勵。而后,芝加哥學派重點分析橫向競爭企業之間的拒絕許可問題,指出持有人拒絕許可主要是為防止許可帶來的產品市場競爭對稱性增強造成的利潤損失,并在大多數情況下可改進社會福利。Scherer(1980)指出專利持有人拒絕向競爭對手許可的原因是技術許可使競爭對手開發相同或更好的技術[1]。Katz and Shapiro(1985)、Galini and Winter(1985)、Poddar and Sinha(2005)等對寡頭企業拒絕許可的分析指出,由于擔心競爭對手在獲得專利技術后引發更激烈的市場競爭,因此擁有專利技術的寡頭企業拒絕向競爭對手許可[2][3][4]。上述文獻很好地解釋了寡頭競爭對手之間拒絕許可的動機,但這些分析無法解釋縱向投入產出關系中專業研發企業實施拒絕許可的動機。近期的理論研究主要集中在一體化專利企業拒絕向下游市場競爭企業許可專利技術。Rey and Salant(2001)的分析指出壟斷性專利持有人在許可決策時面臨一個權衡:增加許可數量帶來較高的許可費收入,但也強化下游市場競爭而降低其利潤攫取能力,因此它有激勵通過拒絕許可來操控下游市場競爭[5]。Gilbert and Shapiro(1996)指出在固定許可費下,只有當下游市場被許可人的成本較高時,專利持有人的拒絕許可行為才是有利可圖的[6]。Schmidt(2008)分析指出拒絕許可是一體化專利持有人提高下游市場競爭對手成本的排他性策略[7]。Paddar and Sinha(2010)的分析指出無論專業研發專利企業還是一體化專利企業,許可技術都增加社會福利,拒絕許可都造成社會福利的降低[8]。Chen(2014)明確指出拒絕許可是專利持有人排斥其他獨立研發企業基于技術外溢性創新進入上游市場的一種市場封鎖機制[9]。顯然,對一體化專利持有企業來說,拒絕許可的邏輯相對容易理解,通過拒絕許可排斥競爭對手以維持壟斷利潤,但對高通這樣的只從事專利研發并以專利許可來獲利的專業研發企業來說,其拒絕許可的動機和影響因素還缺乏堅實的理論解釋。

二、無專利替代競爭下的專業研發企業許可決策

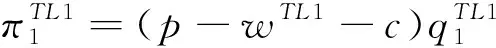

(一)下游企業D1和D2均無專利技術創新能力

假設兩個下游企業生產成本是相同的,在D1和D2均無專利技術創新能力時,下游企業生產最終產品只能依賴上游企業U1的專利技術,下游企業生產一單位最終產品需投入一單位專利,并向上游專利壟斷企業U1支付單位許可費w,因而單位許可費構成下游企業的邊際生產成本。

1.上游專利企業拒絕向D2許可專利技術

(1)

由利潤最大化一階條件可求出專利持有企業收取的單位許可費、上游企業利潤分別為:

(2)

2.上游專利持有企業向兩個下游企業都許可專利技術

(3)

此時,消費者剩余和社會總福利分別為:

(4)

基于上面的分析,我們可得出如下結論:

結論1:下游企業D1和D2在沒有任何工藝創新能力的情況下,上游專利持有企業向兩家下游企業都許可專利技術時獲得更高的利潤,因此其沒有拒絕許可的激勵。比較上游企業向D2拒絕許可和許可專利技術兩種情況下的利潤可知下式成立:

(5)

顯然,上游專利持有企業U1拒絕許可時的利潤小于許可時的利潤,因此上游企業不會對任何一家下游企業拒絕許可。

(二)下游企業D2具有工藝創新能力

(6)

此時,消費者剩余和社會總福利分別為:

(7)

基于上面的分析,我們可得出如下結論:

結論2:在下游企業D2具有工藝創新能力的情況下,上游企業具有更高的利潤,其沒有通過拒絕許可來排斥高效率下游企業的激勵,卻有激勵通過許可提高下游企業的工藝創新能力。比較上游企業向D2拒絕許可和許可專利技術兩種情況下的利潤可知下式成立:

(8)

結論3:在下游企業D2具有工藝創新能力的情況下,D2的工藝創新能力并未增強其降低支付許可費的談判能力;相反地,上游專利持有企業索要的許可費隨D2工藝創新能力的提高而提高。通過對比下游企業D2具有工藝創新能力和沒有工藝創新能力兩種情況下的許可費,可發現下式成立:

(9)

由此可知,在下游企業具有工藝創新能力的情況下,上游專利持有企業向下游企業索要更高的許可費,從而更多地占有下游企業D2的創新租金。

結論4:在上游企業許可專利時,下游企業的工藝創新并不影響最終產品價格、產量和消費者剩余,但可提高社會總福利,且下游企業對專利技術的吸收轉化能力越強,社會總福利的提高就越多。根據公式(4)和(7),可知下式成立:

(10)

由此可知,下游企業D2的工藝創新過程對消費者剩余沒有影響。這是因為下游企業進行工藝創新雖能降低產品的單位成本并促進下游市場的競爭,但由于上游專利持有者索要的許可費提高,消費者并沒有分享到下游企業D2工藝創新帶來的價值。在消費者剩余不變的情況下,下游企業D2的工藝創新增加下游產品生產企業的總利潤,同時上游專利持有企業的專利許可費收入也增加,因而社會總福利增加。

三、專利替代競爭下的專業研發企業許可決策

(一)專利技術市場的許可競爭

(11)

由利潤最大化一階條件可求得兩家專利持有企業向下游企業D1索要的許可費、企業U1和U2的利潤分別為:

(12)

(13)

(二)下游產品市場不對稱成本寡頭競爭

(14)

此時,消費者剩余和社會總福利分別為:

(15)

(三)專利持有企業的許可決策

在t=0期,上游專利持有企業U1作出是否采取拒絕許可的決策。根據前面的分析,上游企業采取拒絕許可時的預期利潤為:

(16)

在t=0期,當專利壟斷企業向D2許可專利技術時,下游企業D2有激勵進行工藝創新,在其創新成功并進入上游市場時,上游專利持有企業U1的預期利潤為t=1期和t>1期的預期利潤的貼現值:

(17)

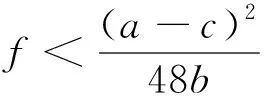

比較上游專利持有企業在拒絕許可和授權許可兩種情況下的利潤后可得:

(18)

結論5:被許可人創新成功并進入上游市場的概率較大時,專業研發企業具有較強的激勵實行拒絕許可,以封鎖潛在的專利技術競爭者,且高專利技術創新能力的潛在競爭者更易成為拒絕許可的被封鎖對象,沒有專利技術創新能力的被許可人則不會成為拒絕許可的對象。

(四)拒絕許可的福利效應

在t=0期,上游專利壟斷企業U1拒絕許可時,消費者剩余和社會總福利的兩期貼現值分別為:

(19)

在t=0期,上游專利壟斷企業U1許可時,消費者剩余和社會總福利的兩期貼現值分別為:

(20)

(21)

根據公式(19)和(20),比較專利持有企業在拒絕許可和授權許可兩種情況下的消費者剩余,經整理后可知下式成立:

(22)

根據公式(19)和(21),比較專利持有企業在拒絕許可和授權許可兩種情況下的社會總福利,經整理后可知下式成立:

(23)

由上式可知,上游專利持有企業的拒絕許可降低了社會總福利。在被拒絕企業具有較強的二次創新能力并進入上游專利技術市場的情況下,專利持有人的拒絕許可行為不僅降低下游產品的生產效率,也阻礙上游市場替代性技術創新,從而導致消費者支付更高的短期和長期價格,造成消費者福利的下降,因而總體上降低社會總福利。

四、結論與反壟斷政策含義

前文的分析顯示,在專利持有企業是專業研發機構時,若兩家下游產品生產企業均無任何的專利技術創新能力,上游專利壟斷企業沒有激勵實施拒絕許可行為;若下游企業擁有產品市場的工藝創新能力,下游企業從事工藝創新提高了專利壟斷企業攫取的效率租金,其具有較強的激勵授權許可。但當下游企業具備較高的通過二次創新進入上游專利技術市場的可能性時,上游專利壟斷企業則具有很強的激勵實施拒絕許可來封鎖潛在競爭者,以維持專利技術市場的壟斷地位。此時,封鎖潛在專利技術競爭者的拒絕許可行為嚴重阻礙技術創新,降低消費者剩余和社會總福利,應受到反壟斷法的禁止和制裁。

拒絕許可的反壟斷審查應采用“動機-條件-效應”的分析邏輯。首先,從動態來看,對壟斷性專利持有企業來說,拒絕許可帶來的預期壟斷利潤越高,越有激勵實行排他性的拒絕許可。拒絕許可的長期收益大小主要取決于專利壟斷地位的持久性,具體受到市場進入條件、行業技術創新頻率、在位企業維持專利技術壟斷的持續升級能力、潛在進入者的創新能力等因素的影響。其次,專利技術應具有“必要設施”的屬性。只有在專利技術是被許可人參與市場競爭必不可少的投入品,且被許可人或其他企業無法合理復制該專利技術而消除對市場競爭的不利影響的情況下,拒絕許可才可能違法。再次,拒絕許可競爭傷害的主要依據應為“創新性市場封鎖理論”,反壟斷審查應重點關注拒絕許可對現實或潛在競爭對手研發激勵的影響、是否扼殺潛在的專利技術競爭者進入、是否阻礙具有市場需求的新技術產生。

目前,中國關于拒絕許可的反壟斷法律依據是《反壟斷法》第17條和第55條。由于這兩條的規定過于原則,為進一步明確專利許可濫用行為的反壟斷政策,2015年國家工商行政管理總局公布的《關于禁止濫用知識產權排除、限制競爭行為的規定》第7條指出,審查拒絕許可構成非法的首要條件是專利技術是必要設施,并重點考慮對市場競爭和創新的影響。第7條不完整地強調反壟斷審查的“必要設施原理”條件,并在較大程度上忽視構成非法的“競爭損害”要件。2017年3月,國務院反壟斷委員會發布的《關于濫用知識產權的反壟斷指南(征求意見稿)》第15條規定,“具有市場支配地位的經營者尤其是知識產權構成生產經營活動的必需設施時,其沒有正當理由拒絕許可知識產權,可能構成濫用市場支配地位,排除、限制競爭。”對拒絕許可反壟斷審查的要素規定為“(1)經營者對該知識產權許可做出的承諾;(2)其他經營者進入相關市場是否必須獲得該知識產權的許可;(3)拒絕許可相關知識產權對經營者開展創新的影響及程度;(4)被拒絕方是否缺乏支付合理許可費的意愿和能力等;(5)拒絕許可相關知識產權是否損害消費者利益或社會公共利益”。上述審查要素的規定存在如下問題:一是審查要素(1)和(4)顯然主要是針對標準必要專利,并不適用于非標準必要專利,上述審查要素的規定試圖將標準必要專利的濫用行為分析思路與一般的拒絕許可反壟斷審查結合,但造成邏輯上的混亂;二是上述審查要素并沒有完整體現“必要設施原理”的四個要件,也未完整闡述拒絕許可構成非法必備的競爭損害要件;三是第15條的規定仍不恰當地沿用《反壟斷法》第17條的“沒有正當理由”的前置條件,“沒有正當理由”通常僅是作為被告抗辯程序或權衡因素,不能成為反壟斷機關判定拒絕許可行為構成非法的前置條件。

鑒于我國相關反壟斷立法的缺陷,本文提出以下的政策建議:首先,明確規定拒絕許可構成非法濫用的必要設施條件,對如何判定“必要設施”予以完整、明確的規定。建議《關于濫用知識產權的反壟斷指南(征求意見稿)》第15條應首先明確“必要設施”的四個條件:必要設施被一個壟斷者控制;競爭者不能合理地復制該必要設施;為維護相關市場的競爭,接入必要設施是必需的;必須證明接入該設施是可行的。其次,依據“創新性市場封鎖理論”科學規定反壟斷審查要素。建議《關于濫用知識產權的反壟斷指南(征求意見稿)》第15條的審查要素修改為“拒絕許可的知識產權是否是其他企業參與市場競爭不可或缺的必要設施;拒絕許可是否嚴重傷害相關市場(下游產品市場和上游技術市場)的競爭;拒絕許可是否阻礙技術創新和新產品的出現;拒絕許可的反競爭效應是否明顯超過效率效應”。