漢代奇跡

一

假如課本可代表一領域的基本共識,那我們打開《中國繪畫三千年》——一部廣行中外的經典教材,看它是怎樣描述中國繪畫的起源的:中原的繪畫,原可溯源于邊疆的巖畫;繼其后的,有史前中原的狀物陶紋;此后中絕數千年,至東周又復起:

所有這些早期的狀物形式、風格與媒材(即史前巖畫、陶紋等),皆促進了繪畫在東周(前七七。至前二五六)——一個往往被稱為文化復興時代——的快速發展。(楊新、班宗華、巫鴻等著:《中國繪畫三千年》,外文出版社一九九七年版)

這一雜合不同傳統而成的線性敘事,雖出于巫鴻之筆,但所代表的,乃是關于中國繪畫起源的通行說法。或問邊疆的傳統,如何為中原所共享?史前中原的狀物陶紋,所代表的是傳統,還是傳統的例外?倘為傳統,則中絕數千年,又如何復起?這些問題,我須斷數莖,也不得其解。似作者著眼的,并非歷史,而是人性。蓋在作者想來,狀物——或西方稱的“再現”——乃人性之常,故可如野草一樣,隨處而有。既然如此,又何來歷史意義上的“繪畫起源”問題?

人性中有“狀物基因”,是人人都同意的。但一種天性獲得“集體性”實現,進而確立為一種文化制度,或曰“傳統”,則是普遍的人性與具體的社會機制相協商的結果。換句話說,任何文明的繪畫傳統起源,都是具體的歷史問題,而非普遍的人性問題。理解歷史,固需反思我們與研究對象所共有的人性,但歷史研究之為歷史研究,乃在于有意識、有能力觀察人性被實現為“具體”的機制與過程。從這個角度看,“邊疆巖畫”與“史前陶紋”云云,便是中國早期藝術史研究的“失敗自供”。因在這種敘事中,歷史是被約化為一種生理一心理機制的:史前邊疆與中原的人性無別,故見諸彼者,也可見于此;狀物雖為中原陶紋傳統的例外,但有例外,便說明乃內在于人性,故即使中絕數千年,亦可復起于后,并“促進繪畫在東周的快速發展”。

說來氣餒的是,學術研究并不總是“進步”。如早在《中國繪畫三千年》成為大學標準讀物的三十年前,羅樾(一九0三至一九八八)已擺脫了這陳舊的生理—心理還原史觀(bio-phychological reductionism),力圖從歷史角度,考求中國繪畫之起源:

中國藝術不始于狀物,而始于數千年前的紋樣設計;這設計是師心自運的,未嘗受模仿自然所必加的羈絆。大約至西漢時代,這師心自運的“形式之自由”,方讓位給以呈現眼中物象為動機的“形式不自由”,進而導致了中國藝術的命運性轉折。這以應物的形式呈現外在現實的藝術,對人的視覺知識與想象皆提出了空前的要求;對當時的先鋒藝術而言,這要求竟如此之甚,以至那久無對手的(商周)紋樣設計的老傳統,便不可避免地被斥逐于旁。(Max Loehr,1980,9)

文中的“紋樣”與“狀物”,若我們理解為制度化的文化傳統,而非即興的本能流露,羅樾的觀察,便恰符合考古材料所呈現的中國藝術的發展節奏。但遺憾的是,羅樾那雙曾辨析出商代青銅風格演變序列的銳眼,在此僅投了匆匆一瞥,對這轉化的細節、機制,未做詳密觀察。蓋當時的中國藝術史研究,猶在起步階段;羅樾、方聞一代藝術家的主要用心,便是確立中國藝術風格發展的序列,至于具體風格的實現機制、過程,則無暇及也。盡管在其學術生涯的晚期,方聞教授亦嘗關注繪畫傳統在中國的起源與早期發展,如除撰寫《漢唐奇跡》一文外(收入Wen C.Fong,2014),他還計劃以此為主題,組織其平生最后一次學術特展,但新的學術興趣,已把對風格的關注投入了死水;隨著他作為其殿軍的學術傳統的結束,中國藝術的這一歷史性轉折,即紋樣傳統的結束,繪畫傳統的誕生,恐將淡出中國藝術研究的學術視野。

但如羅樾五十年前所觀察的,作為一種制度性的文化傳統,中國繪畫乃源于戰國,確立于漢代。從大的歷史節奏說,這所體現的,可稱“商周紋樣傳統向漢唐狀物傳統的革命性轉折”。亦如羅樾所說,這轉折:

并非自動而有。它文化苦搏的成果。在這里,藝術家須與先前的成就做理性的、批判性對話,始可確立其自身。

這“苦搏”所代表的,不僅是中國藝術史,也是中國認知史上的革命性事件;故體現于藝術的同時,也體現于當時的社會、思想、文學與科技。從這個角度說,它近于貢布里希稱的radical reorientation of perception(感知方式的劇烈轉向),故可稱中國文明史上最偉大的“創新”之一。羅樾對這轉折的發露,雖已過去半個世紀,但辨析其形式轉折之痕,揭示促成轉折的社會、政治與文化機制,今天仍是中國早期藝術史研究的基本問題。本書的研究,便是在后一方向上所做的初步嘗試。

二

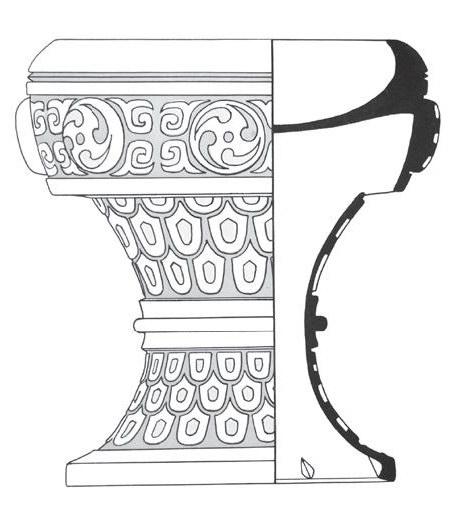

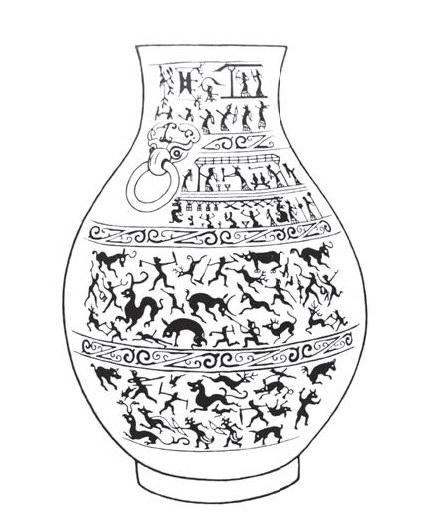

紋樣藝術是自成秩序的藝術。在藝術家眼中,其施刻或施繪的面乃二維性平面;形式要素之組織,也主要依據平衡、對稱、重復、呼應、連續、中斷等抽象的設計原則,不意圖與現實匹配(圖一)。狀物藝術——或西方稱的再現藝術(representational art)——則相反:其施繪或施刻的面被想象為空間,故除平面二維外,它又試圖——或成功,或不成功——“虛擬”一深度之維;形式的要素與組織,亦旨在與現實的物象相匹配,如一人執杯,二人對談,三人策馬等(圖二)。對未因社會分工而個人化(individualism)的古代社會而言,這由紋樣向狀物的轉向,意義自遠甚于二十世紀初西方藝術由寫實向抽象的轉折。蓋后者代表的,主要是一場藝術事件,前者則是一文明集體認知的轉折,即力圖使人造的秩序,與經驗的觀察相匹配、相協調或相符同。

圖一,商代彩繪銅豆線描(殷墟出土)

圖二,戰國嵌紋壺線描(原物藏法國集美博物館)

但任何藝術傳統的發生,都不僅是心理意義上的認知事件,也不僅是形式內部的自我演化。它必然通過與具體社會情景的協商而展開。這種協商,又往往或強化、或弱化、或改變、或扭曲形式演進的內在動勢。狀物傳統在戰國秦漢問的發端與建立,也體現了類似的模式。如紋樣向狀物的轉折,雖始于戰國之初,然遲至西漢中葉之前,或因外在的社會機制之約束,狀物與紋樣始終是相糾結的,如雜合二者于一圖、狀物的紋樣化或紋樣的狀物化(圖三)。關于后者,我們可借羅樾的觀察來描述:

圖三,戰國龍紋鏡

仔細觀察,便知這圖樣其實是一條龍……但不同尋常的是,它部分是生物的,部分是紋樣的;其形象雖含混,卻仍有充滿生命的外觀。……從本質上說,這是一個獲得了生命的紋樣。(Max Loehr,“The Fate of Ornament in Chinese Art,”Archives of Asian Art 21(1967-68),pp.12-13)描述雖針對具體的龍紋,但解作對此時期藝術性質的歸納,亦無不可:創作的動機,仍搖擺于紋樣與狀物之間。這一特點,似又與當時藝術的功能相適切。蓋戰國藝術的贊助者,或列國的統治階層,原無甚意識形態,唯以爭競、凌越為追求。藝術的功能,便主要為地位、財富的標識,或爭競的手段。如包華石總結的:

藝術品(artifacts)從不是中性的。因為材料有貴賤,花費的勞動有多少,所需的技巧、知識與匠意有高低。這便為社會價值的尺度,提供了物質的模板。通過風格的提煉,社會價值便投射于物質尺度了。(Martin J.Powers,2006,p.2)

然則最為地位或資源控制之標識的,是材料的珍稀、工藝的復雜與風格的繁富。而這些,也恰是戰國藝術的總特點。如僅就裝飾的圖案而言,由于紋樣不受“模仿所必加的羈絆”,有“師心自運的自由”,故最易呈現工藝的復雜與風格的繁復。狀物藝術源于春秋戰國之交,然終戰國二百年,卻始終未脫老的紋樣傾向,揆情度理,原因或在于其社會功能所加的摩擦。

戰國藝術以楚風格為主導。其搖擺于紋樣與狀物的特點,并未隨西漢的建立而亡,而轉為漢初所繼承。原因固一是高祖與功臣皆楚人,好楚風,但尤為重要的,則是漢初至文景,漢廷的統治是尚無為、崇黃老的。按黃老是統治術,而非意識形態;并且按黃老的邏輯,藝術也只有消極的意義,即“奢靡多事”。這樣漢初的藝術,便主要延續了楚藝術的慣性——從這一角度說,“漢代的藝術”,原不必與“漢代藝術”同義。盡管如此,戰國以來不斷積蓄的狀物“動勢”(monenturn),又持續有發舒。如原抽象的紋樣,便往往應其流動之勢,而變形為不同的狀物要素。這樣至西漢初中葉,或因形式的內部動量,由紋樣向狀物的轉折,便進入了“破局點”。唯一欠缺的,乃是“合法性的東風”。

三

綜合考古與文獻記載,則知由紋樣向狀物的轉折——或中國繪畫傳統的確立,是西漢中后葉始告完成的。這一新的傳統,乃戰國以來所積蓄的再現動量與此時期的政治一社會需求相趨同、相協商、相促進的結果。蓋武帝黜百家、尊儒術后,漢代始獲得其意識形態。不同于秦及漢初所尊的法家與黃老,意識形態并非隱秘的、為君主獨占的統治術,而是格茲稱的“文化系統”(cultural system)。由于目的是塑造、整齊社會成員的價值,意識形態的首要特征,便是公共性。這種公共性,又賴傳播而得。這是古今中外一切意識形態的共有特點。傳播的手段,又無外兩種:語言的,與物質一視覺的。故隨著意識形態的獲得,藝術的功能,便于漢武帝后發生了根本改變:由統治者地位一財富的標識,變為國家意識形態塑造、呈現與推廣的手段。

漢代意識形態的基礎,是以五經為核心的經學。經學雖曰“學”,本質則是經文的政治與社會適用:執五經之義,塑造、規范、衡量、緣飾當下的政治行為。故經學意識形態的要點,便不僅在五經之文,亦尤在五經之闡釋。又五經雖“五”,各經也有不同的闡釋派別(漢代稱“家”),闡釋的策略,則大體如一。據經生的自述,這策略是孔子親定的,所謂“我欲載之空言,不如見之于行事為深切著明”。按,“空言”指抽象的原則,或經學稱的“大義”,“行事”則指古之行為。然則據孔子的說法,他的作經(《春秋》),原是以敘事為話語策略的。概括地說,不同于宋明理學之言玄理,或清代經學之考字義,漢代的經學,無論今文、古文或讖緯,莫不以敘事為策略之基本。此即《春秋》公羊家稱的“借事明義”“因事見義”,或“因事托義”。這一點,既是我們理解漢經學闡釋的根本,也是理解中國藝術由紋樣而狀物轉折的關鍵。

漢代的經學意識形態,是一龐大的語義結構。其首要目的,乃是通過宇宙一歷史框架的構建,來呈現作為框架中心的漢帝國。概略地說,這框架由眾多要素組成;不同的要素問,又呈結構一功能主義式的互文關聯(intertextuality)。結構的主體,乃是天與歷史;二者一從本體論、一從現象學角度,定義了作為其中心的漢家統治。結構的其他要素,則悉由中心延伸而來,如:君主的宇宙與人間義務(“則天—稽古”);以君臣、父子、夫婦為核心的人倫關系(“天”與“古”所定義的社會規范);以及漢帝國的中心與四方(天命權力的應用)。雖就構建的目的而言,這體系在于提供一套抽象的原則,以整齊價值,創造共識,但構建或呈現的方式,則純然是“敘事一比喻”的。如天被擬人為(anthromorphize)與人間朝廷對應的權力關系:北極為帝,列宿為臣,次要的星宿,或擬為“帝”的禮儀設施如宮廟,或其禮儀用具如車馬等。歷史也如此:由于被理解為“天”通過其世俗對跖(secular antipide)——君主——實現其意志(“天命”)的時間過程,經學理解的歷史,便歸約為不同家族的代表——如三皇五帝——“應期”統治的敘事。至如今天我們所理解的,歷史乃非人格化的社會力量——如制度機制、社會結構、經濟基礎、上層建筑——互動的結果,是漢人所不知的。曉喻此義,始足與言漢畫像中的古帝王。蓋如羅馬的克里奧雕像一樣,漢代古帝王畫像所表現的,并非今天所理解的歷史故事,而是歷史本身。至于二者外的其他要素,則往往呈現為以君主的政治—禮儀身體為中心的禮儀演出,如祭祖先(君主義務),親蠶織(后妃義務),服四夷,化遠人等(帝國中心與四方);則知亦皆有敘事的特點。要之不僅形式上,戰國以來的“再現意志”與漢代意識形態的構建方式相趨同,在內容上,也獲得了連貫的、可辯護為“正當”的圖像志方案。張彥遠稱“畫者,成教化,助人倫,窮神變,測幽微”,便是以此。這“形式的趨同”與“內容的正當”,乃是商周紋樣傳統向漢唐狀物傳統轉折的關鍵。

漢代意識形態的構建,原非一日之功。概略地說,這構建始于武帝(前一四一至前八十七),加速于元帝、成帝(前四十九至前七),完成于王莽(前一至二十三),并為東漢所繼承。根據意識形態研究的“利益”(interests theory)與“張力”說(strain theory),武帝的努力近于前者,即以意識形態為武器,確立漢家統治的神圣性,并有效推行其內外政策。元帝、成帝的構建近于后者,即糾正武帝、宣帝以來因過度“有為”所蓄積的社會—心理的失衡。王莽的構建,則近于二者的雜糅:一面釋放因篡位所導致社會—心理之緊張,一面推進其篡位事業。由于王莽遭遇的,乃是政治的經典難題,即合法性,故無論強度還是系統性,其構建便遠甚于武帝與元帝、成帝。上舉以“則天—稽古”為中心的經學意識形態,以及作為其體現的禮儀與制度,即悉完成于王莽之手。但與其同代人,即羅馬執政奧古斯都一樣,王莽的合法性努力,不僅體現于無形的制作,如制度改革、歷法更張、古史構撰,也體現于有形的制作,如儀式、表演、物質與視覺。蓋只有如此,無形的辯說,方可獲得穩定的外觀;原粗糲的、挑戰認知的政治難題,亦可被美學的光暈所柔化或消解。總之,與高帝、武帝的物質制作之主要服務于功能不同,王莽的制作,乃是推進其政治及意識形態的工具。據《漢書》,為推進其意識形態,王莽興作的禮儀建筑與設施,竟多達一千七百余所!這是武帝以來漢代物質制作的最大浪潮;與奧古斯都以大規模的視覺—物質制作推進其意識形態,可謂異曲同工。可想見的是,為凸顯、強化或清晰地表述寓于建筑中的意識形態信息,王莽的重要興作,必伴以大規模的繪畫裝飾;武帝以來的繪畫,亦必應王莽的意識形態方案被改造、被整合、被系統化。或從這一時期開始,漢代始獲得了與其偉大相般配的藝術——狀物藝術。

四

收入《從靈光殿到武梁祠——漢代帝國藝術的復原》一書的,是過去十年我陸續發表的一組論文;撰寫時雖單獨成篇,但探討的是同一問題,故合為一專書讀,亦無不可。這個問題是:如何利用魯中南東漢民間祠堂畫像,復原兩漢之交的宮廷繪畫,并借所復原的內容,揭示中國藝術由紋樣向狀物轉折的觀念與制度動力。為便于理解,茲就此書的緣起粗作說明。

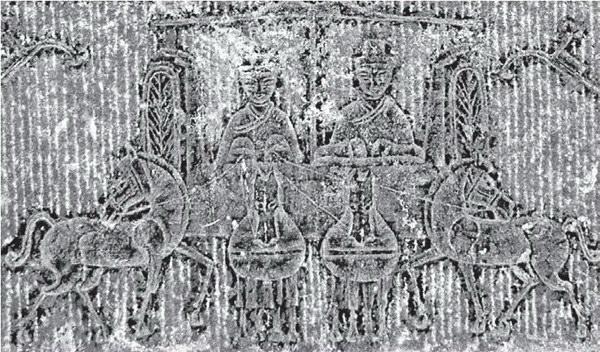

大約十五年前,我因書畫不易觀,決定以漢畫像做博士論文的選題。記得初動此念時,我方去往南京。故車至濟南后,我即臨時下車,行行尋至山東省石刻藝術博物館。入門后第一眼看到的,便是正面車馬(圖四)。在由編輯改行前,我稍讀過一點希臘—羅馬藝術的書,故見后的第一反應便是以為這主題或源于奧古斯都復興于羅馬的希臘主題front quadriga(正面刻畫的四馬戰車。圖五)。又記得所瀏覽的古書中,有東漢權臣竇憲寫給其親信、西域長史班超的一札,內容是求西方地毯的。這一想,便有了第二個反應:這主題賴以輸入的媒介,必是外來的奢侈品,非皇家、權貴不能有。隨著后來眼見愈多,我從當地畫像石中,又見到了更多的西來主題。這也構成了我后來博士論文的題目。但有個疑惑,當時始終不得解:這些造祠的平民百姓,緣何得見皇家、權貴方得享用的外來奢侈品?遞交論文后,我復讀兩漢史料,結果發現與西漢的分封不同,東漢諸王的分封,是十之七八集中于魯中南或其附近的。而這一地區,也恰是漢代墓祠畫像最早、最發達的地區。其中魯國與東平國之始王,又或生死皆享天子之禮,或死葬以天子之禮。由于這一發現,我的興趣,便轉至當地民問石祠與諸王的關聯。在梳理史料并赴魯中南實地踏勘后,我發現在平民造祠的當年,當地諸王及其親屬的陵寢,似少則數十,多則過百。其中大王如魯王一系,今存者尚得約二十座,小王如任城王一系,亦達八九座。倘計入今已消失的、介于諸王與百姓問的大量公卿祠堂如魯峻祠,以及中下層平民祠堂如武氏祠等,則東漢魯中南地區由不同等級的墓葬設施所構成的復雜而壯麗的墓葬景觀,便栩然可想了。這些上、中、下層的墓葬設施,共處一地,共造于一時,征用的工匠,即便不來自同一作坊,亦必處在同一社會網絡。那么其問有無互動、有無關聯呢?這個疑問,便是本書的緣起。這樣摸索下來,我的目光,最終便落到:一、東漢王延壽所記錄的東漢魯王靈光殿壁畫(已消失);二、以魯王陵為代表的當地諸王陵寢(已消失;僅存大量土冢);三、長清孝堂山祠與嘉祥武氏叢祠(部分猶存;即本書所稱的“孝堂山—武梁祠派作坊傳統”)。收入本書的,便是我這十余年來摸索的結果。

圖四,東漢正面車馬

圖五,奧古斯都錢幣

細讀王延壽的《魯靈光殿賦》,諦審孝堂山祠一武梁祠派畫像的內容,則知無論總的設計方案還是主題之構成,二者都大體雷同。如何解釋這雷同,又如何解釋部分主題的不雷同?我的方法,乃是從宮殿與陵寢關系入手。蓋如本書第七章所說,王延壽所見的壁畫,最初當為光武駐蹕魯城而設;之后又與其所附麗的宮殿一道,被賜予其長子,即魯始王劉強,作為其“天子加禮”的一部分。劉強去世后,明帝又葬以天子之禮,并參酌天子(光武)的陵寢方案,命設計、筑造了其陵寢。故武梁祠派與靈光殿壁畫的雷同,我意可理解為武梁祠與“如靈光殿者”——即劉強陵寢——裝飾的雷同。少量的差異,則可理解為宮殿與陵寢的差異所致。蓋除移繪靈光殿繪畫外,陵寢裝飾中,亦當補充替代劉強政治一禮儀身體的虛擬之“在”,或其他紀念性主題。若此說通,則由武梁祠派上溯魯王陵寢,由魯王陵寢上溯靈光殿,復由靈光殿上溯洛陽宮室,兩漢之交朝廷繪畫的基本輪廓,便大體可窺了。循此思路綜理孝堂山祠一武梁祠派的畫像方案,便知其重要的主題包括:一、天出行鹵薄;二、地出行鹵薄;三、天意的索引——祥瑞一災異;四、歷史的索引——古帝王;五、“王者有師”義的呈現一一孔子師老子;六、“王者有輔”義的呈現——周公輔成王;七、“祭”的視覺體現——“獵牲一宰庖一共食”;八、“戎”視覺體現——“服四夷一來遠人”;九、君(后)臣之德的象征——列士—列女;十、王莽之后意識形態重要組成——神仙;十一、作為畫像方案中心的君主的虛擬之在——朝會與鹵薄。

換句話說,孝堂山祠一武梁祠派所呈現的視覺語義結構,是盡合兩漢之交以“則天一稽古”為中心的朝廷意識形態的。為說明此義,我先后用數篇文字,討論了上述的重要主題,以及各主題問的互文關聯。最后回到開頭的問題:戰國以來所積蓄的狀物動量,是如何獲得其觀念與制度的合法動力,進而促成了中國藝術由紋樣向狀物的革命性轉折呢?這一組文字,固不足言“解答”,至云“稍得其緒”,則所敢信也。

(《從靈光殿到武梁祠——漢代帝國藝術的復原》,繆哲著,

生活·讀書·新知三聯書店即出)