戊戌變法“幕后人物”張蔭桓

馬忠文

說到戊戌時期的風云人物,首推康有為和梁啟超,他們師徒對中國近代歷史的影響有口皆碑,二人的歷史地位更是毋庸置疑。不過也要承認,我們現在對戊戌變法的整體了解,太多受到康、梁個人動機的影響,對這場政治變革的總體解釋,基本都在《戊戌政變記》和《康南海自訂年譜》這兩部當事人回憶的敘述框架內,有不少自我辯護的意味。說得苛刻一點,很長一段時間,我們都自覺不自覺地為康、梁背書。雖然從上世紀70年代開始,幾代學人花費心血,辛勤爬梳檔案,已澄清了不少疑問和訛說,戊戌變法史研究已得到顯著推進,但是康、梁的著述畢竟先入為主,一些似是而非、夸大其詞的說法影響深遠,仍舊流傳,專業研究的進步并未改變大眾的歷史認知。這不能不說是個遺憾。

其中,康、梁主導的戊戌變法史敘述中,最關鍵的問題是把張蔭桓——這個“幕后大人物”徹底掩蓋起來了。一般的戊戌變法史敘說中,提到張蔭桓的并不多,即便提到也是輕描淡寫,很難看到這位粵籍大佬發揮過的關鍵作用,仿佛一切都是康、梁奮斗的結果,這是嚴重失實的。可以說,沒有張蔭桓,就沒有康有為的變法活動,更沒有戊戌新政。要知道,康有為的這位同鄉大佬,在戊戌年春可是一位舉足輕重的政治大腕——光緒皇帝最信賴的朝臣,沒有之一。

甲午后的“幕后大人物”

民國掌故學家黃濬在《花隨人圣庵摭憶》中曾評價,張蔭桓是甲午至戊戌時期的“幕后大人物”。這里的“幕后”二字用得極妙,說到了問題的要害。

張蔭桓(1837-1900)字皓巒,號樵野,廣東南海人,世居佛山。他自幼聰穎好學,卻不喜八股,連個秀才都沒考上。1862年前后,只得前往山東,投奔在那里為巡撫當幕僚的舅父李宗岱(字山農)。幾經努力,機警干練的張蔭桓受到巡撫閻敬銘的賞識,舅甥同幕,開始了仕宦生涯。閻氏的后任丁寶楨對張蔭桓也是賞識有加,曾派舅甥倆千里迢迢遠赴黑龍江招募馬隊,率領回魯,用于鎮壓四處流竄的捻軍“股匪”。

既有軍功,加之走捐官的路子,很快,張蔭桓便有了知府的頭銜。1875年,張蔭桓署理登青萊道時,直隸總督李鴻章來煙臺與英國公使威妥瑪商議馬嘉里教案,張的才識得到了洋務派領袖的格外賞識,二人遂建立師生關系。當時清廷的洋務和外交多由李鴻章主持,這對張蔭桓后來的道路至關重要。經歷了短暫的京卿生涯,在李的支持下,張蔭桓在1887年出任清廷駐美國、秘魯和西班牙欽差大臣,三年后回國。

數年后,張蔭桓以戶部左侍郎充總理衙門大臣,參與財政、外交決策,很受慈禧的器重和同僚的信任。不過,張蔭桓以捐班起家,官至侍郎,權高位重,在注重科舉出身的官場中十分罕見,難免遭到不少正途出身官員的嫉妒和忌恨。

1894年發生中日甲午戰爭,清軍慘敗,次年清政府被迫簽訂《馬關條約》。這場戰爭不僅改變了東亞政治格局,也使朝局發生重大變化,甲申易樞后的軍機班徹底瓦解。孫毓汶、徐用儀被趕出軍機處,恭王奕重新出山,翁同龢、李鴻藻和剛毅同時進入軍機處;滿洲權貴榮祿漸漸成為權勢煊赫的人物;更為重要的是,洋務運動的核心人物李鴻章被開去直隸總督職務,回京辦事,成為沒有職權的“空頭”大學士。

這種權力格局的變化,為張蔭桓帶來前所未有的機遇。憑借出眾的才華,他一面積極接納帝傅、戶部尚書翁同龢,在戶部、總署積極為同僚翁同龢出謀劃策,謀求擴大在清廷財政、外交決策中的實際力量,在甲午戰后三次對外大借款中具有很大的發言權,以至于被言官參劾有“攬權”之嫌。另一方面,由于李鴻章跌落,張蔭桓在清廷對外決策方面,獲得恭王奕和慶王奕劻的信任,影響力顯著增強。李鴻章在1896年簽訂《中俄密約》回京后,奉旨充總理衙門大臣,便與張產生沖突,在次年膠州灣、旅大交涉過程中,張、李之爭幾乎貫穿始終。

甲午戰爭后,年輕的光緒對張蔭桓有著超乎尋常的信任,甚至超越了對自己的師傅翁同龢。1897年膠州灣事件發生后,列強掀起瓜分狂潮,皇帝受到強烈刺激,朝野輿論對軍機處決策失誤提出強烈的批評。張蔭桓因為不避嫌疑,敢于任事和擔當,很受皇帝的贊譽。光緒帝曾公開指責軍機大臣對一些要事,“問起來絕不知道,推給張蔭桓一人挨罵”,對張公開袒護。他頻頻召見張蔭桓,對張言聽計從,引起朝野關注。

時人曾記載說:“南海張侍郎曾使外洋,曉然于歐美富強之機,每為皇上講述,上喜聞之,不時召見……啟誘圣聰,多賴其力。”就連政變后流亡日本的梁啟超也不否認張蔭桓因出使西洋,“皇上屢問以西法新政”。了解內情的維新黨人王照后來評論說:“張蔭桓蒙眷最隆,雖不入樞府(軍機處),而朝夕不時得參密沕,權在軍機大臣以上”,“是時德宗(光緒帝)親信之臣,以張蔭桓為第一”。王照說這番話確實并非夸張,當時的軍機大臣都是集體召見,絕無單獨談話的可能,而張蔭桓卻享受著連軍機大臣都沒有的恩寵,也難怪慈禧后來懷疑是張蔭桓教壞了皇帝,離間了他們的母子關系。了解到這些情況,不能不說,黃濬把張蔭桓稱為戊戌變法時期的“幕后人物”,可謂一語中的。

康有為的“后臺老板”

如果不了解張蔭桓在戊戌變法前夕的特殊地位,就無法理解康有為,一位編外的六品主事何以在這年春天破天荒般地得到光緒皇帝的賞識,成為一顆令人矚目的政治明星。

雖然康有為后來極力掩飾他與張蔭桓的密切關系,但是,有一個事實是不能否認的:當時的同鄉關系在政治生活中極為重要,外地士子、官員入京,首先要與京官中的同鄉建立聯系,本省或本府、本縣會館更是聯絡鄉誼的主要場所。各地的同鄉組織也依托在會館內。甲午前后,廣東的京官大佬有禮部右侍郎李文田(字仲約)、倉場侍郎許應骙(號筠庵,后任禮部尚書)、兵部右侍郎楊頤(字蓉浦),但他們都與康有為格格不入,關系緊張,康氏能攀附上的粵籍高官只有張蔭桓一人。究其原因,可能是康氏富有才華,不拘小節,熱心關注外部世界,在學習西方問題上,與張志趣十分相投。對張來說,也是愛才心切,對同鄉后輩中有才學者不免另眼相看,這也是他不同于其他粵籍大佬的地方。

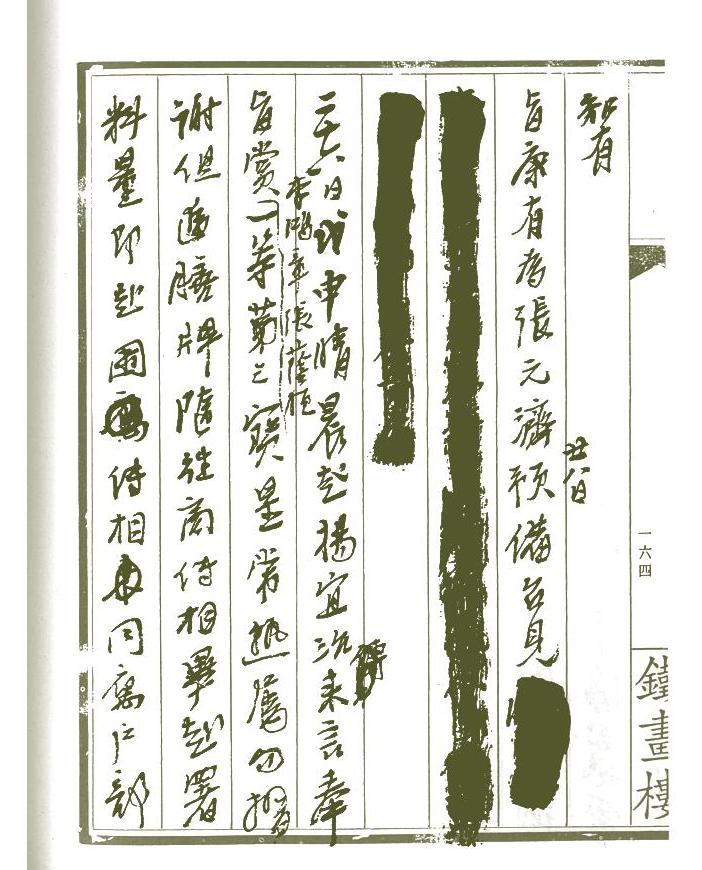

康、張結識的時間已難確定,可能是張1887至1890年出使美國、西班牙、秘魯三國公使前后回鄉小居的那段時間。1893年康有為中了本省鄉試舉人,而此時張蔭桓已在京升任戶部左侍郎兼總理衙門大臣。新科舉人的身份,使康更容易與張建立密切的私人關系。至少,次年春,康有為來京參加甲午會試,二人的關系非同尋常。康氏來京居住的寓所金頂廟系一座關帝廟,位于東華門外燒酒胡同,與錫拉胡同張蔭桓的府宅僅一街之隔,到張宅十分便利。張蔭桓《甲午日記》中就有不少與康往來的記載,難怪臺灣學者黃彰健早在上世紀70年代看到該日記稿本時,便斷定張氏屬于“康黨”無疑。

1894年8月,會試落第的康有為回到廣州后,發生給事中余聯沅參劾康著《新學偽經考》一案。余聯沅說康氏此書詆毀前人,煽惑后進,與士習文教大有關系,請求嚴禁。余的折子上達后,上諭命兩廣總督李瀚章查辦。因為此案牽涉的是粵人鄉里之爭,又趕上甲午戰爭前期,軍情緊急,幸虧張蔭桓暗中努力,疏通關系,李瀚章便采取放寬處理的辦法,命作者自行抽毀就算了結。可康有為年譜卻說,事發后,梁啟超在京四處活動,游說翁同龢、張謇、沈曾植、曾廣鈞、盛昱、黃紹箕、文廷式等人從中幫忙,才轉危為安,全然不提張蔭桓的關鍵作用,這自然是刻意隱諱。晚年康有為還對他獲得的張蔭桓甲午日記稿進行毀棄,將日記中記載設法為康“運動”、營救康氏的記載撕毀,看來他真的很不愿意讓后世知道他與張的真實關系。

1895年春,康氏再次來京參加會試,這次他得中進士。考試前,他又托張蔭桓向考官和閱卷大臣李文田、翁同龢等人暗通關節。中進士后又與張謀劃如何得中翰林。科舉考試中的請托現象在當時司空見慣,張蔭桓既然愿意為康的前程到處運動,說明二人私交實在不淺。同樣,康有為不敢將這些秘密說出,卻極力稱頌翁同龢對自己的器重和賞識。從當時情況看,康氏雖有攀附帝師的熱望,無奈翁氏對他始終“敬而遠之”。康有為只不過是張蔭桓庇護下的鄉黨,了解康氏在京活動,必須在這層關系中去考察,才可窺其真相。

暗中運籌,助康上書

膠州灣事件后康有為伏闕上書,向清廷提出救亡圖存的政治建議,卻連連碰壁。身為工部主事,他通過工部堂官,將奏折代遞皇帝,才是上書的合法途徑,但遭到拒絕。隨后,經張蔭桓介紹,康氏又想拜見翁氏,希望利用翁師傅的特殊渠道實現上書的理想。不料,又遭到翁的拒絕。山重水復之際,最終還是由總理衙門的當家人張蔭桓親自居中策劃,演繹了一場康有為上書皇帝、倡言變法的歷史大戲。可惜,康、梁對這樁秘密從來三緘其口,不予吐露。

康、梁在后來的宣傳中絲毫不提及張蔭桓在上書活動以及皇帝賞識康氏過程中的作用,主要原因是這個過程在當時十分隱秘,不能拿到公開場面上說。后來有人說張蔭桓“私以康有為進”,一個“私”字可謂道盡玄機。因為把康有為介紹到光緒皇帝面前,是張蔭桓通過私密手段完成的,當然不敢公諸于眾了。

為了幫助康有為實現上書目的,張、康決定通過運動言官保舉康有為的策略來打開局面。1897年12月12日,兵科給事中高燮曾在上疏言事時,在附片中向皇帝舉薦康有為,請給予破格召見。高氏稱,瑞士有弭兵會,專為各國之間排紛解難,各國皆有聞人參加。如兩國紛爭,未經開戰之前,可請弭兵會中人從中調解,以避免戰爭。他在附片中說:臣見工部主事康有為,學問淹長,才氣豪邁,熟諳西法,具有肝膽,若令相機入弭兵會中,遇事維持,于將來中外交涉為難處,不無裨益。可否特予召對,觀其所長,飭令總理各國事務衙門厚給資斧,以游歷為名,照會各國使臣,用示鄭重。現在時事艱難,日甚一日,外洋狡謀已露,正宜破格用人為自存計。所謂請自隗始者,不必待其自薦也。”這個建議聽上去頗有道理。

后來人們才發現,這個附片是康有為自己所擬,交給高燮曾遞上的,這種“買都老爺上折子”的事情,在當時的京城屢見不鮮,康有為不過順手拈來,加以運用,也不足為奇。果然,此舉很有成效。光緒帝這天一早見到高燮曾的折片后,并未直接批復,而是在召見軍機大臣時,對高片進行商議。隨后發布諭旨,高燮曾奏請派康有為相機入西洋弭兵會之事,由軍機大臣傳旨給總理各國事務衙門,命該衙門“酌核辦理”。當時翁同龢既是軍機大臣,也是總理衙門大臣,便由他傳知了總署。

康有為在政變后反復宣稱是翁同龢向皇帝舉薦了自己,似乎翁氏在這件事情上有多么主動。殊不知,這一天在軍機大臣召見之前,光緒帝先召見了張蔭桓,顯然,皇帝對派員前往弭兵會一事的重視,是受了張的影響。當時中德膠州灣交涉正陷入僵局,朝臣束手無策,派人參加弭兵會似乎也可嘗試。光緒帝在召見樞臣時令將高片交總署酌辦,原本是張蔭桓的主意,這顯然給了康有為一次千載難逢的歷史機遇。

從后來的情況看,由于張蔭桓是總署的當家人,將高燮曾附片交給總署的“酌核辦理”,對康氏不斷改變政治境遇十分有利。1898年3月11日,總署遞上了辦理高片的最復奏折,他們“酌核辦理”非同尋常,盡管與德國人的談判即將達成協議,派康入弭兵會的建議已被否決,特予召見”更是沒有任何可能,但總署卻以高氏稱康“學問淹長”熟諳西法”為由,先將康氏傳到總理衙門問話,聽其闡述改革主張,然后又將其自行遞至總署“懇請代奏”的變法條陳(《第六書》)代呈皇帝。這種節外生枝的“辦理”結果,與高燮曾的原意早已大相徑庭。非常明顯,是張蔭桓在三個月之內,利用在總署的權勢,逐漸將事態的發展引向了非常有利于康氏的一面,給了康有為千載難逢的機會,幫助他通過合法途徑達到了上書皇帝的目的。不過,康、梁在事后的回憶中,或稱頌光緒帝的圣明,或謳歌翁師傅的愛才,對張蔭桓的暗中運籌絕口不談,不免有些忘恩負義了。

“密薦”康有為

人們都知道,戊戌變法中康有為對皇帝的影響是通過進呈變法奏折和書籍這種特殊形式來逐步實現的。在這個過程中,張蔭桓更是推波助瀾,功莫大焉。根據檔案顯示,康氏遞上《第六書》后,又陸續向總理衙門呈遞新的變法條陳與書籍。3月12日,也就是《第六書》呈遞皇帝的第二天,康有為便將早已抄好的《俄大彼得變政記》一書及《上皇帝第七書》送到總署請求代遞。3月19日又將一件關于聯英、日以抗俄的奏折遞至總署。3月24日總理衙門將上述二折一書同時進呈皇帝。4月10日康氏復將《日本變政記》《泰西新史攬要》《列國變通興盛記》三書及一折一片交到總署。4月13日翁同龢在樞臣見起時,奉命將此三種變法書籍及康氏折片一并呈到御前。

短短一個月,康有為連續三次向總署遞條陳和書籍,數量一次比一次多,總署代呈一次比一次及時,基本上沒有拖延。后來這些奏折和書籍由總署代呈,并無正當名目,明顯違背清代定制。康氏在年譜中口口聲聲說這些條陳和變法書籍都是“奉旨”而上的,其實都是他自行遞至總署,“懇請代為具奏”的。既是自行呈遞,又怎能順利到達御前?豈不知這又是神秘人物暗中活動的結果。

據張蔭桓日記,他在1898年1月30日,2月11、18、27日,3月23、31日,4月4、7、8、18、30日,5月2日,4個月內總計12次被皇帝單獨召見。僅4月后就被單獨召見6次,而康氏的變法書籍主要是在4月內進呈的。仔細考察就能發現,張氏屢蒙召見與康氏頻頻上書、總署違例代呈之間存在的有機聯系。例如,3月23日張蔭桓被召見,第二天總署就將康氏早已交來的書籍、條陳呈上;4月7、8日張氏連續兩次被召見后,康有為即于4月10日異乎尋常地將三部變法書籍和一折一片同時遞至總署,4月13日翁同龢在樞臣召對時將其呈送皇帝。如果不是張氏在召見時的介紹,以及光緒帝的特意過問,康有為遞至總署的書籍恐怕很難及時上達。明明是張蔭桓暗中推動,可是,康有為卻用一個籠統的“奉旨”概念搪塞世人。或許將光緒帝過問后的進呈視為“奉旨”,似乎也不無理由,但是,這樣恰恰掩蓋了張蔭桓利用獨對的機會為康推介的內幕。

也許張蔭桓和康、梁一直守口如瓶,但其中的奧妙也難逃局內人的法眼。近人郭則沄在《十朝詩乘》中寫道:時德宗懲甲午之敗,謀自強,張樵野密進康所著書,上驚賞,戊戌改制由此。”他在《庚子詩鑒》也寫道:“康有為初規變法,所著及封奏皆由張樵野侍郎代進。”郭則沄之所以言之鑿鑿,揭發張蔭桓密進康氏書籍之事,是因為他的父親郭曾炘(號春榆)在戊戌年春天是一位領班軍機章京,屬于了解內情的局內人。與郭氏父子同時代的祁景頤也向后世披露:“德宗(光緒帝)立意維新……召見時(張)私有所陳,兼進新學書籍。如康南海之進身,外傳翁文恭(同龢)所保,其實由于侍郎密奏也。”祁景頤為清季名臣祁世長之孫、軍機大臣李鴻藻外孫,出身世家,久居京師,這番言論也不同于游談無根的傳聞野記。他明確肯定舉薦康有為的不是翁同龢,而是張蔭桓。可見,不管康、梁怎樣掩飾,事實究竟是無法掩蓋的。

在兩三個月時間里,康有為通過張蔭桓,牢牢把握住了光緒帝的思想動態,不斷進呈變法書籍和條陳,建言獻策,逐步贏得了年輕皇帝的信任。同時,又聯絡其他官員上書言事,營造變法聲勢。1898年6月6日,在康有為策劃下,御史楊深秀上疏請明定國是,“宣布維新之意,痛斥守舊之弊”。6月8日,康又代內閣學士徐致靖草折,再次請明定國是,大意與楊折同。6月11日,經慈禧太后同意,光緒帝終于宣布明定國是,實行變法。6月13日,徐致靖再次上疏,奏請召見康有為、黃遵憲、譚嗣同、張元濟、梁啟超等人。疏上,光緒帝諭令在京的康有為、張元濟預備召見。戊戌政變后,梁鼎芬公開揭露徐氏的奏折是康、梁二人所擬,張蔭桓后來也稱此折是康氏重金饋贈徐氏的結果。這種非局內人無法洞悉的秘辛,恐怕不能說是張氏無端編造的,正說明張蔭桓也是這核心機密的“康黨”主腦人物。

當然,隨著百日維新開始,翁同龢被開缺回籍,張蔭桓也受到言官糾參,因為被指控借款“受賄”,幾乎面臨抄家的危險,他對康氏的活動也就無暇顧及了。另一邊廂,受到皇帝破格召見后的康有為聲譽大振,更加激發了他的斗爭激情。他慫恿御史楊深秀、宋伯魯彈劾粵籍同鄉許應骙阻撓新政,多少有些個人恩怨在內,結果招致許應骙反唇相譏,揭露他“寅緣津要(張蔭桓)”,首次將張、康之間的私密關系暴露出來,這當然是張蔭桓不希望發生的。此后,張開始閉門養病,借以避禍,張、康關系也漸漸疏遠。康有為后來諱言張氏,與此可能有關,但根本上說,張蔭桓在康有為的政治崛起中發揮的真實作用,實在是無法行諸筆端的。

(作者系中國社科院近代史研究所研究員、近代史檔案館館長)