自來水供應系統水質風險耦合致因分析

程 欣

(河海大學商學院,江蘇 南京 211100)

近年來,在水質監測標準不斷提高的情況下,城市供水和流域供水的水質狀況都有顯著改善,但仍有少量重大城市會發生自來水供水水質事故,對城市居民的正常生活造成了極其惡劣的影響,因此,分析供水水質風險的形成機理并進行有效防控,以降低供水水質事故發生的幾率,已成為各級政府和自來水供水企業亟需考慮的重要問題。

目前,國內眾多有關自來水水質的研究主要集中在水質的監測與評價、水質安全風險及評價、水質處理工藝研究、水質控制與管理、水質事故的分析與對策研究等方面。如王冬生等[1]提出借助PSO-RBF神經網絡模型進行水質評價的方法,以解決自來水生產流程中的原水水質評價問題。晏曉紅[2]分析詮釋了水質檢測的意義,并重點探討了自來水水質檢測的關鍵環節,為水質檢測力度的提高提供了借鑒。王亞軍等[3]基于對校園生活飲用水管網中水質指標狀態的分析,對水質健康進行風險評價。吳玉超等[4]運用納濾組合工藝,考察其對某微污染水源水廠出水段水質的處理效果。張偉等[5]認為可以從水質監控、工藝控制和運行管理等環節,進行水質管理和工藝優化,以確保水質安全。李小艷等[6]基于蘭州供水突發事件的原因,分析了中國城市供水的主要問題,并提出了有效的解決策略。查閱相關文獻,缺乏對自來水供水水質風險形成機理及供水水質風險因素間耦合關系的研究。本文借助于常被用于研究煤礦安全事故、交通安全事故等的N-K模型,探討自來水水質風險影響因子間的耦合關系,為供水水質事故的策略研究提供借鑒。

1 自來水供水水質風險機理分析

1.1 水質風險因素的識別與分析

所謂自來水供水水質風險,即在自來水生產-供應過程中,由于某環節或某些因素的動態變化導致水質污染的可能性。在城市自來水供應系統(指由自來水水廠生產-供銷等復雜子系統組合而成的動態關聯的社會系統)中,其復雜性、系統性和動態性決定了該系統的水質風險因素主要分為人員、設備、環境和管理4個方面。

a. 人員因素風險。任何一項生產活動中,人都是其他因素工作的承擔者,是導致風險事故的直接來源。在自來水供應過程中,人員因素風險不僅包括內部員工的熟練程度不夠、技術水平及知識理解掌握欠缺、服從性紀律性較差、責任心缺失、風險認知不足、身體健康程度欠佳等[7]造成的水質風險,還包括外部人員的生產生活活動、惡意投毒等帶來的水質風險。

b. 設備因素風險。設備因素風險指在自來水生產過程中,由生產機械設備的完好程度、先進程度等設備狀態,以及設備的安全防護裝置等造成的水質風險[8]。如泵站、供水管道等設備故障或損壞可能直接導致水體的二次污染,沉淀池中的斜板損壞,會導致附著在沉淀斜板上的絮凝體減少,沉淀不完全,從而影響供水的水質。

c. 環境因素風險。供水的環境因素風險主要是指生產人員的內部工作環境、氣溫等自然環境和水源周邊居民生產生活及海上活動等社會環境引起的水質風險。如員工工作區粉塵飄絮較多、受工業區噪音影響較大等,可能會造成水處理任務加重,或通過影響員工的精神狀態、身體狀態,最終造成水質污染。氣溫升高時會造成水體中氨氮和有機物等水質指標的升高,未合理處理可能對水質造成一定的影響。

d. 管理因素風險。在自來水供應過程中,管理工作主要包括組織管理、安全管理、運行管理三部分。組織管理包括組織機構、規章制度、綜合管理、年度自檢和考核、問題整改等方面;安全管理包括安全生產、突發事件應急管理、物料和設施管理、水質檢測等方面;運行管理包括輸水管網末梢水質測試、二次污染監測等。這些管理因素的匱乏或不完善,可能會導致員工違章操作、決策失誤、水質檢測不到位、安全檢查不過關等,最終可能影響供水水質。

1.2 水質風險耦合機理

所謂風險耦合,即指某復雜系統中各類風險因素間相互依賴與影響的程度[9]。傳統的水質風險致因研究,主要針對某一方面影響因素單獨作用時的事故鏈進行分析,或只簡單粗略地疊加幾方面因素的共同作用效果,未考慮影響水質的單一因素內部或因素與因素間的風險耦合程度。在自來水生產過程中,由于影響水質的4個風險因素相互依賴、相互作用,導致系統中某些風險因素發生的概率有所改變,最終形成水質風險耦合的過程。

2 供水水質風險因素耦合分析

2.1 單因素耦合

供水水質風險單因素耦合是指水質風險的各類影響因素,其自身多種風險因素間相互依賴、相互影響的過程[9],包括人員-人員耦合T11(a)、設備-設備耦合T12(b)、環境-環境耦合T13(c)和管理-管理耦合T14(d)。如員工上崗時未按取藥要求添加化學藥劑,致其中毒且短時間內無人發現,此期間該崗位缺乏加藥操作,導致水質不達標,即為人員-人員耦合風險的一種類型。

2.2 雙因素耦合

2.2.1 人員-設備風險耦合

供水系統中操作人員的操作行為和供水設備的安全狀態可能會互相影響。如對沉淀池的斜板進行定期清洗時,可能致其大面積破損,影響供水水質。而設備的損壞,會影響操作人員的操作情緒,可能會實施不安全行為造成水質事故。該耦合風險記為T21(a,b)。

2.2.2 人員-環境風險耦合

在供水系統中主要考慮人的活動對自然環境的影響。如外部人員在取水口惡意投毒、水源區周邊居民的生產生活活動等,可能會導致取水的水質突然變化較大,經凈水工藝后水質仍然不佳。該耦合風險記為T22(a,c)。

2.2.3 人員-管理風險耦合

供水系統中人員的生產與管理活動相互影響。如當管理制度出現漏洞時,若生產人員偷懶不在崗位,對水源區突發的水質問題未能做好應急處理,會導致輸出口水質風險。若管理人員能力欠佳,面對水質突發事件無法統籌管理調配,也會引起水質問題。該耦合風險記為T23(a,d)。

2.2.4 設備-環境風險耦合

在自來水生產過程中,若水源區的水體環境污染嚴重,其富含的物質可能會腐蝕凈水設備及輸水管網,導致管網末梢的水質出現問題。而設備腐蝕老化時的脫落物又會影響生產作業環境,從而影響水質。該耦合風險記為T24(b,c)。

2.2.5 設備-管理風險耦合

設備-管理的風險耦合主要考慮對供水設備的管理。當水廠對供水機械設備的購置、使用、維修養護等疏于管理時,可能對設備造成損傷等而無法正常工作,對水質產生一定的影響。該耦合風險記為T25(b,d)。

2.2.6 環境-管理風險耦合

環境-管理風險耦合主要考慮在自來水生產過程中環境因素的變化對管理的影響。若取水口水體環境變差,將導致凈水管理工作增多,如在過濾時可能多投放活性炭等。該耦合風險記為T26(c,d)。

2.3 多因素耦合分析

2.3.1 人員-設備-環境風險耦合

該耦合過程的起源因素可以是人,也可以是環境。以環境因素風險為耦合起源分析,如水源地取水環境的惡化,可能會腐蝕設備,從而影響生產人員的情緒,導致其不安全行為而影響水質。該耦合風險記為T31(a,b,c)。

2.3.2 人員-設備-管理風險耦合

在自來水生產過程中,對設備缺乏管理或管理不當,可能會導致生產設備損壞或老化,影響操作人員的情緒,導致其實施不安全行為引起供水水質事故。若對生產人員疏于管理或管理不善時,有關人員可能實施不安全行為,導致設備損壞。該耦合風險記為T32(a,b,d)。

2.3.3 人員-環境-管理風險耦合

在人員-環境-管理風險耦合過程中,水源區周邊居民的生產生活活動及外部人員惡意投毒等,會造成水源區的環境污染,從而增加凈水管理工作,管理不慎可能會造成供水水質事故。而對人員疏于管理時,其不安全行為可能會導致內部作業環境污染,從而影響供水水質。該耦合風險記為T33(a,c,d)。

2.3.4 設備-環境-管理風險耦合

設備-環境-管理風險耦合過程的起源可以是設備,也可以是管理。如以管理因素風險為起源,會產生對設備管理不當和環境監測欠缺的耦合,而環境與設備也會發生耦合,三大要素共同作用引發供水水質風險。以設備因素風險為起源,設備與環境間的耦合會加大管理工作的復雜性,可能會導致水質事故。該耦合風險記為T34(b,c,d)。

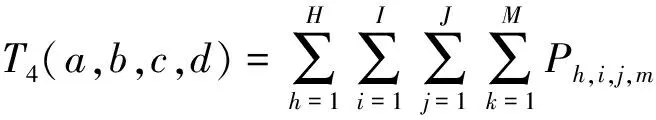

2.3.5 人員-設備-環境-管理風險耦合

人員-設備-環境-管理風險耦合情況出現的概率較小,但一旦發生影響較嚴重。以管理因素風險為核心,對其他三因素風險中任一因素管理不善,可能會導致供水水質風險。如對人員管理不到位時,人員、設備和環境的耦合加大了供水水質事故的概率。該耦合風險記為T4(a,b,c,d)。

3 基于N-K模型的供水水質風險耦合作用度量

3.1 N-K模型及其構建

N-K模型通常用來解決復雜動態系統的問題,參數N表示所研究動態系統中風險因素的個數;K表示風險因素間相互耦合關系的個數。若動態系統中有N個因素,每個因素有n種不同狀態,則系統因素耦合方式有nN種,其中K的取值介于0~N-I之間[10-12]。

由于自來水供應系統中,因素的耦合值隨其耦合次數的增加而增大,而耦合值越大意味著該因素的風險越大,其引起的事故率越高。耦合因素交互的計算公式為

log2(Ph,i,j,m/(PhPiPjPm))

(1)

式中:Ph,i,j,k為人在第h種狀態、設備在第i種狀態、環境在第j種狀態、管理在第k種狀態下,供水水質風險發生的概率。T值越高說明水質風險越大。雙因素和多因素風險耦合計算公式如下:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

表1 自來水供應事故風險耦合次數及頻率

3.2 實證分析

對以湖泊、流域為取水源的自來水公司的水質事故(凡涉及的水質事故風險發生并影響居民的正常生活)情況進行調查統計。據不完全統計結果,2008—2017年間共發生362起供水水質事故,將各水質事故按人為、設備、環境和風險因素歸類,列出單因素耦合、雙因素耦合和多因素耦合下水質事故發生的次數,0表示風險因素未發生,1表示風險因素發生,統計結果如表1所示。表1中4位數字分別代表人為、設備、環境和管理風險因素是否發生的風險耦合狀態。如1000表示人為因素發生,設備、環境和管理風險因素都未發生的風險耦合狀態。

根據表1,計算各風險因素耦合情況的概率值,最后根據式(1)~(11)計算各因素風險耦合T值。

a. 單因素風險耦合概率計算。環境因素風險未發生時的水質事故概率為

P..0.=P1000+P0100+P0001+P1100+P1001+P0101+P1101+P0000=0.404

依此方法分別計算出P0...=0.362,P.0..=0.566,P...0=0.438,P1...=0.638,P.1..=0.434,P..1.=0.596,P...1=0.562。

b. 雙因素風險耦合概率計算。環境因素風險與管理因素風險都未發生時的水質事故概率為

P..00=P0000+P1000+P0100+P1100=0.113

依次可計算出P00..=0.169,P0.0.=0.136,P0..0=0.082,P.00.=0.163,P.0.0=0.226,P11..=0.241,P1.1.=0.370,P1..1=0.282,P.11.=0.193,P.1.1=0.222,P..11=0.271,P01..=0.193,P0.1.=0.226,P0..1=0.28,P10..=0.397,P.01.=0.403,P.0.1=0.34,P1.0.=0.268,P.10.=0.241,P..01=0.291,P1..0=0.356,P.1.0=0.212,P..10=0.325。

c. 多因素風險耦合概率計算。設備、環境、管理因素風險都未發生時的水質事故概率為

P.000=P0000+P1000=0.022

依次可計算出P000.=0.028,P00.0=0.033,P0.00=0.008,P111.=0.108,P11.1=0.078,P1.11=0.119,P.111=0.072,P011.=0.085,P01.1=0.144,P0.11=0.152,P101.=0.262,P10.1=0.204,P.011=0.199,P110.=0.133,P1.01=0.163,P.101=0.15,P11.0=0.163,P1.10=0.251,P.110=0.121,P100.=0.135,P10.0=0.193,P1.00=0.105,P010.=0.108,P01.0=0.049,P.100=0.091,P001.=0.141,P0.10=0.074,P.010=0.204,P00.1=0.136,P0.01=0.128,P.001=0.141。

d.T值計算。交叉風險耦合T值為:T21=0.016 34,T22=0.001 37,T23=0.077 66,T24=0.052 86,T25=0.005 72,T26=0.050 98,T31=0.082 80,T32=0.111 39,T33=0.146 03,T34=0.131 33,T4=0.324 32。

由計算結果可知,T22 a. 城市自來水供應系統中,水質風險隨著耦合因素參與數量的增加而增大,即人員、設備、環境和管理4個因素同時參與耦合時的風險要大于其中任意3個因素同時參與耦合的風險,3個因素耦合風險又大于雙因素耦合風險,這與供水水質事故實際發生情況相一致。 b. 風險耦合T值越大,則耦合風險就越大。根據3個因素交叉風險耦合T值的比較結果可知:人員-環境-管理的耦合風險最大,人員-設備-環境的耦合風險最小,設備-環境-管理的耦合風險大于人員-設備-管理的耦合風險。通過比較可知,3個因素風險耦合中有管理因素參與耦合時比無管理因素參與時的耦合風險更大,表明若管理出現漏洞,將增大水質事故發生的可能性。且由管理因素和環境因素的完全耦合增大水質事故的發生概率可知,環境因素在某種情況下可能是水質風險的推動力。 c. 通過對雙因素風險耦合T值的比較可知:人員-管理耦合風險最高,其次是設備-環境、環境-管理、人員-設備、設備-管理耦合,人員-環境耦合風險最低,說明管理問題是水質風險發生的關鍵,而環境因素風險既可以在管理出現問題時成為水質風險的推動力,又可以通過對設備的損壞,與設備因素耦合推動水質風險的發生。 基于對自來水供應動態系統中水質風險因素的識別,分析了水質風險因素的耦合作用,并結合部分區域自來水公司的水質事故情況數據,借助N-K模型計算出不同因素風險的耦合值,為自來水公司水質管理工作提供了理論借鑒。研究結果表明:參與風險耦合的因素越多,水質風險越高。在人員、設備、環境和管理4個風險因素中,管理因素風險占主導地位,是影響水質事故率的關鍵因素,環境因素風險能借助管理因素風險等對水質事故的發生起到一定的推動作用。 通過對水質風險因素耦合的研究,對自來水供應公司的水質保障工作提出以下建議: a. 提升對自來水公司的管理強度和管理水平,如嚴格考察崗位人員的勝任力程度,強化績效考核工作等,以減少管理因素風險發生的概率。 b. 做好應對突發環境因素風險的緊急處理預案,根據環境因素風險參與耦合時的風險大小進行不同強度的處理。同時,當水源區水環境污染時,政府應規制周邊居民的生產生活活動,且合理補償其經濟損失。如周邊居民的養殖活動,使水體富營養化等,影響了取水水質,政府在要求減弱養殖活動時,應給予其相應的補償。3.3 結果分析

4 結 論