“話里畫外”

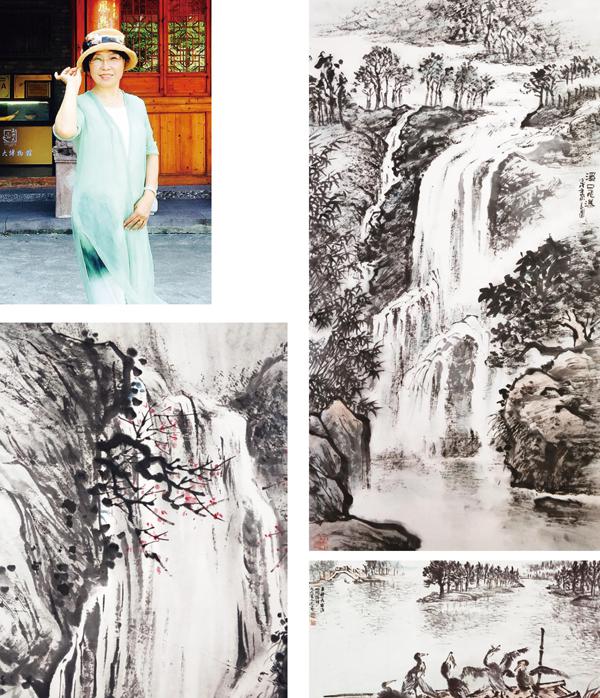

生于上海,居于寧波,曾耳濡目染于外公的書法,又浸潤于父母的身體力行……最終成就戲曲舞蹈、書畫服裝設計于一身——她就是“江南佳人”仇素蓮女史。

“她跟我學畫的時候是工業局服裝工業公司中層干部,到現在成為了藝術家。”——陸儼少高足金林觀在仇素蓮畫展上如是評說。“因為她膽子很大,能放開手腳畫畫。膽大才能藝高,藝術上要走極端,因為藝術的‘極是永遠達不到的,但要沉下心來不斷追求。”

話說當年,仇素蓮一邊向金林觀學畫,“不為謀生,只是謀心”地日日不輟,潛心習畫;一邊在中國美院成教學院,系統地學習中國山水、中國書法,及參加山水畫臨摹班、山水畫高研班、花鳥畫學習班……心追手摹竟十載,緣此成為班上學習時間最長的學生。畫畫,成了她“從一而終”的一場生命托付。

積十年之工的仇素蓮,“不瘋魔不成活”地愛畫成癡以身相許,“衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴。”“一次我臨摹一幅宋人山水,實在是太喜歡太投入了,抬頭發現已經凌晨3點多”。正是仇素蓮的悟性與勤奮,換來了不俗的成果。她說:“把自己的每一次展覽都當成自己的匯報,一個進步的階梯,這樣我才不至于懶惰。”

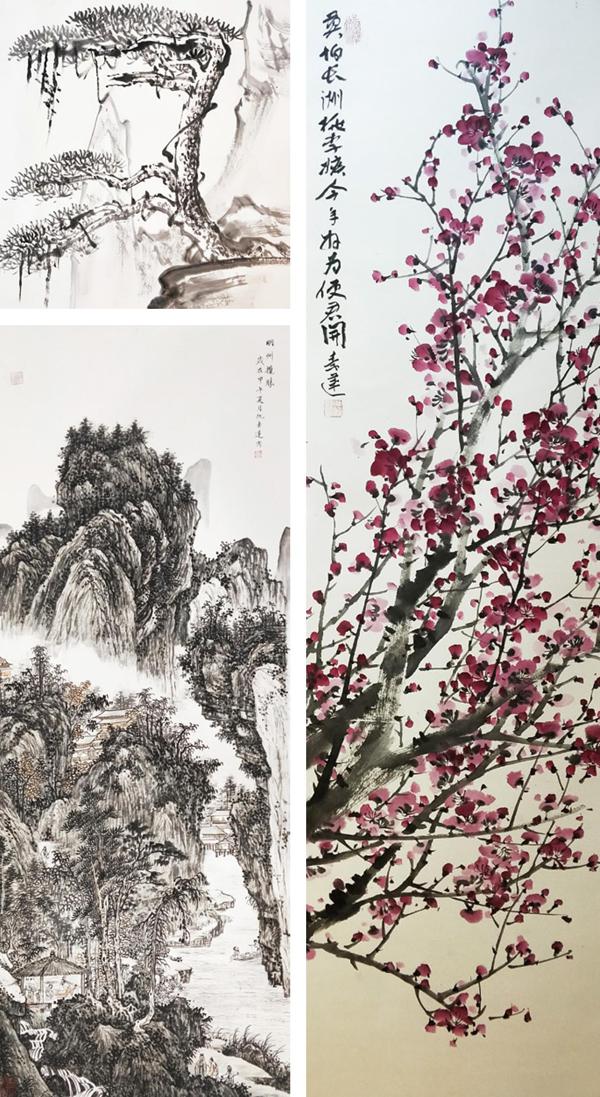

初攻山水的仇素蓮,以小景山石、林木樓閣入手,畫面追求清逸可人、意趣蘊藉。在營造心中山水的同時,排遣著自身的心緒,更在不斷從傳統山水中吸取營養,砥礪前行。既體現江南女子的風情萬種,又糅合著北方女俠的擔當與果敢的一面。筆歌墨舞中的線條與色塊,就是她對生活呼喚與吶喊的一種心曲與委婉。誰說不是,畫如其人,其人如畫——仇素蓮是也。

2010年考入中國美術學院、2014年畢業于中國美術學院國畫系第三屆山水高研班、2015年入學中國美術學院書法系……葉兵、周振、金林觀均是女畫家仇素蓮的親炙私淑且令其畫藝大晉。有人說她,不斷學習傳統,并注重對真山真水的寫照,從而表現作品的深山幽壑、朝曦暮靄、秋葉春花,一種“感時花濺淚”地與自然孜孜對話。一幅“亭亭黃山松,瑟瑟谷中風。崎嶇不知險,人人攀高峰。山頭露崢嶸,白云腳下送。仙境隨涌動,逍遙法畫圖中。”畫面松峰相依,風起云涌。那是畫境,更是畫家的心緒、心境。

畫不在于象,而是意境第一,那是靈魂與生命。尤其那棵“迎客松”更是松枝虬勁,蒼莽可現。那是畫家心境,使之筆力勁放,以心馭筆,墨隨心舞,借自然山水,吐心中塊壘而直抒胸中傲岸磊落之氣。比如,通過多變的意象形態,豁達的筆墨語言,個性化地創新演繹。不僅僅表現豐富多彩的自然美,更集中體現了中國人的自然觀和社會審美意識的積淀。

在她創作題材益豐的同時,又兼俱南北兩宗風格。筆墨姿肆蒼莽,豪放酣暢,富有傳神寫意的表現力;畫面追求簡率、冷逸,注重意境,率真率性。既有前者清逸高遠的寫意,率性而作,或譽心畫,張揚的是匠心;又有北宗的寫實工底,細膩恢弘。近日“十二個月花鳥”功力可見一斑。其中“石榴多籽”,頗有吳昌碩畫意;“映日荷花別樣紅”,也是傳統筆墨似曾相識。

仇素蓮筆下的山水,氣勢宏大,江山踴動,以筆尖、筆肚、筆根等的不同運用來表現自然山川的不同變化。線條疏秀流暢,剛柔相濟。勾云勾水,煙波浩淼,云蒸霞蔚,變化無窮,并創大塊留白、墨塊之法,將用筆效能發揮到極致。比如,突兀的崇山峻峰,屹立在繚繞的云煙間,山石、流云、急流的描繪,以流暢的線條勾勒,再加以暈染。畫面中,她努力每一筆無不連貫,令畫中的景物都是糅合了古人技法而有新變化的創新。

她還學習老師長于用線勾云劃水而層巒疊嶂的技法,尤因用墨塊壓擠留白為云為水,煙霧起伏畫面之上而別具特色。暈染山石,她更是多種皴法并用,皴染結合,使畫面更具豐富的層次與視覺效果,遠山近水各呈姿態。那是她游歷了眾多名山大川,飽游臥看,以真實山水為依據,所以她在師學古人方面能夠出入自由,別出新裁。全國第七屆廬山杯書畫大賽金獎、上海世博會國際交流展金獎,浙江省第二屆視覺大賽中作品《井岡山龍潭》獲獎、書法作品入展寧波第二屆書法篆刻作品大展——仇素蓮實至名歸。

2014年出版的《仇素蓮畫集》,就是她若干年的苦心經營、藝術耕耘的總結與記錄,多少故事在其中。今天,仇素蓮把這一繪畫心得一一傳遞給自己的學生,在自我研習、創作不輟的同時,兼修傳統山水形意的傳承和弘揚,帶學生描摹山水,抒發胸臆,繼續著中國傳統文化的一種藝術傳承。

世界上走得最遠的是藝人,描摹山水;比藝人走得更遠的是藝術作品,淵源流長。

(曉詩)