轎車(chē) 自行車(chē)事故中騎車(chē)人頭部損傷的影響因素研究?

胡 林,程啟寅,黃 晶,陳 強(qiáng),張 新

(1.長(zhǎng)沙理工大學(xué)汽車(chē)與機(jī)械工程學(xué)院,長(zhǎng)沙 410114;

2.長(zhǎng)沙理工大學(xué),工程車(chē)輛安全性設(shè)計(jì)與可靠性技術(shù)湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,長(zhǎng)沙 410114;

3.湖南大學(xué),汽車(chē)車(chē)身先進(jìn)設(shè)計(jì)制造國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,長(zhǎng)沙 410082; 4.中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心,天津 300162)

前言

我國(guó)的自行車(chē)保有量位居世界第一,總量超過(guò)4億輛[1],是名副其實(shí)的“自行車(chē)大國(guó)”,而且在最近幾年時(shí)間里,共享單車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展再次極大地提升了自行車(chē)的使用人數(shù)。據(jù)調(diào)查,在使用過(guò)共享單車(chē)的人群中,有超過(guò)80%的人每周使用共享單車(chē)超過(guò)3次。在許多城市中,近半數(shù)人會(huì)優(yōu)先選擇共享單車(chē)作為“最后一公里”的交通工具[2]。但在過(guò)去的8年里,汽車(chē)-自行車(chē)事故中的騎車(chē)人死亡率對(duì)比往年不但沒(méi)有降低,反而在近幾年呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。與其它二輪車(chē)(摩托車(chē)、電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)等)事故相比,自行車(chē)騎車(chē)人在交通事故中的死亡率是最高的。根據(jù)中華人民共和國(guó)道路交通事故統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù),從2008年至今,自行車(chē)騎乘人員在交通事故中的死亡率一直在20%左右浮動(dòng)。另一方面,自行車(chē)騎車(chē)人在交通事故中受到傷害的比例也一直保持在80%以上,這一比例從2008年的81.54%到2015年的80.12%[3],改善甚微。據(jù)研究,事故中騎車(chē)人頭部的損傷風(fēng)險(xiǎn)是最高的[4],且80%道路使用者的致命損傷為頭部損傷[5]。因此,通過(guò)研究自行車(chē)騎車(chē)人在交通事故中的動(dòng)力學(xué)響應(yīng)和損傷機(jī)理,將有助于降低弱勢(shì)道路使用者在交通事故中的傷亡風(fēng)險(xiǎn),具有重要意義。

目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)汽車(chē)-自行車(chē)事故完成了大量相關(guān)研究,且對(duì)騎車(chē)人的人體損傷進(jìn)行深入分析。Stipancic[6]采用logit模型評(píng)價(jià)汽車(chē)-自行車(chē)事故的嚴(yán)重性,并評(píng)估不同因素,包括性別、車(chē)道和路口等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。Klassen[7]對(duì)道路設(shè)計(jì)、汽車(chē)駕駛員年齡、騎車(chē)人性別和年齡、時(shí)間、環(huán)境等因素建立了風(fēng)險(xiǎn)模型。文獻(xiàn)[4]中通過(guò)24例汽車(chē)-自行車(chē)事故給出與車(chē)速相關(guān)的AIS2+,AIS3+頭部損傷風(fēng)險(xiǎn)曲線和下肢骨折風(fēng)險(xiǎn)曲線。文獻(xiàn)[8]中基于CIDAS數(shù)據(jù)庫(kù)細(xì)分了自行車(chē)騎車(chē)人頭部在車(chē)輛前部的碰撞區(qū)域分布,并研究了車(chē)速與損傷程度的關(guān)系。文獻(xiàn)[9]中針對(duì)不同車(chē)型的前部結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究,指出騎車(chē)人頭部損傷與前部機(jī)構(gòu)有關(guān)。文獻(xiàn)[10]和文獻(xiàn)[11]中通過(guò)建立騎車(chē)人身體各部位的有限元模型對(duì)損傷情況進(jìn)行分析。文獻(xiàn)[12]和文獻(xiàn)[13]中基于汽車(chē)-電動(dòng)自行車(chē)實(shí)際案例,將車(chē)型、碰撞類(lèi)型、碰撞重疊率等作為研究對(duì)象,對(duì)騎車(chē)人頭部損傷進(jìn)行研究。文獻(xiàn)[14]中基于騎車(chē)人的頭部接觸時(shí)間、撞擊點(diǎn)、繞轉(zhuǎn)距離、相對(duì)速度和碰撞角度進(jìn)行研究。文獻(xiàn)[15]~文獻(xiàn)[17]中基于正交實(shí)驗(yàn)和邏輯回歸對(duì)汽車(chē)-兩輪車(chē)碰撞事故再現(xiàn)的參數(shù)影響進(jìn)行研究。文獻(xiàn)[18]~文獻(xiàn)[21]中對(duì)比行人和騎車(chē)人在事故中的碰撞參數(shù)和損傷程度,并進(jìn)一步探究了騎車(chē)人身體各部位損傷情況或骨折風(fēng)險(xiǎn)。文獻(xiàn)[22]中探究自行車(chē)和摩托車(chē)騎車(chē)人在交通事故中頭部碰撞響應(yīng)的區(qū)別。盡管目前已有許多學(xué)者對(duì)自行車(chē)事故中的動(dòng)力學(xué)響應(yīng)和騎車(chē)人損傷進(jìn)行研究,但從騎車(chē)人騎行姿態(tài)的角度做進(jìn)一步分析的研究并不多見(jiàn),因此本文中擬在通過(guò)仿真和實(shí)際案例來(lái)說(shuō)明騎車(chē)人的騎行姿態(tài)對(duì)騎車(chē)人運(yùn)動(dòng)和損傷的影響。

本文中基于PC-Crash軟件對(duì)轎車(chē)-自行車(chē)事故進(jìn)行碰撞仿真,對(duì)轎車(chē)-自行車(chē)事故實(shí)際案例進(jìn)行重建。深入研究騎車(chē)人的頭部碰撞條件和損傷情況。其研究結(jié)果可為制定自行車(chē)騎車(chē)人的保護(hù)措施和法律法規(guī)提供參考,同時(shí)指導(dǎo)自行車(chē)的設(shè)計(jì)與生產(chǎn),并從騎車(chē)人姿態(tài)的角度指導(dǎo)人們選購(gòu)相應(yīng)的自行車(chē)規(guī)格和型號(hào)。

1 模型建立與驗(yàn)證

1.1 多剛體建模基本理論

PC-Crash軟件基于kudlich Slibar模型進(jìn)行碰撞仿真,能夠進(jìn)行多剛體動(dòng)力學(xué)計(jì)算。PC-Crash可以通過(guò)多組模型,準(zhǔn)確、有效地對(duì)事故過(guò)程進(jìn)行重建和復(fù)現(xiàn)。

為研究人體各部位在碰撞過(guò)程中的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和生物力學(xué)數(shù)值,通常把人體作為一個(gè)由有限剛體鉸接組成的多剛體系統(tǒng)進(jìn)行研究。在多剛體系統(tǒng)中,剛體的運(yùn)動(dòng)方程可由牛頓-歐拉方程得到,系統(tǒng)內(nèi)某一剛體i的力和力矩方程為

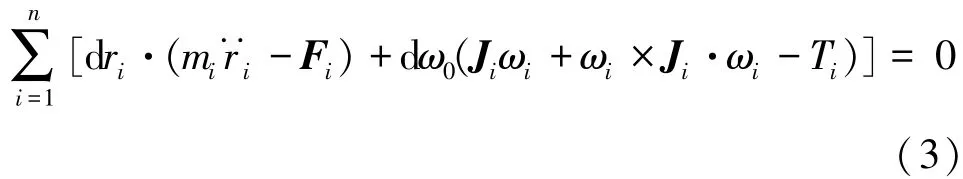

通過(guò)虛功原理,可得到無(wú)阻尼的多剛體系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)方程為

式中:ri,ω0分別為剛體i的位移和初始角速度。

通過(guò)拉格朗日或矩陣變換方法對(duì)系統(tǒng)方程進(jìn)行求解,即可得到系統(tǒng)內(nèi)各剛體的動(dòng)力學(xué)數(shù)值。

1.2 事故重建模型與參數(shù)設(shè)置

從CIDAS數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)取事故信息,并結(jié)合PCCrash車(chē)輛數(shù)據(jù)庫(kù)中的相應(yīng)模型,建立一整套能夠滿(mǎn)足實(shí)際情況的事故仿真場(chǎng)景。其中,車(chē)輛為剛體模型,而自行車(chē)與騎車(chē)人為多剛體模型。多剛體模型中各個(gè)剛體之間的摩擦因數(shù)和接觸剛度等參數(shù)采用PC-Crash默認(rèn)值,而人-車(chē)-地面間接觸面的摩擦因數(shù)如表1所示。

表1 人-車(chē)-地面間接觸面的摩擦因數(shù)

1.3 統(tǒng)計(jì)方法

采用非線性回歸方法對(duì)騎車(chē)人動(dòng)力學(xué)響應(yīng)參數(shù)與自行車(chē)座椅高度之間的相關(guān)性進(jìn)行描述,參數(shù)之間的關(guān)系采用二次多項(xiàng)式函數(shù)回歸模型表達(dá):

式中的系數(shù)a,b,c通過(guò)最小二乘法確定,變量x與y之間的相關(guān)性由決定系數(shù)R2確定,一般認(rèn)為R2∈[0.9,1]時(shí),兩參數(shù)顯著相關(guān);R2∈[0.6,0.9]時(shí),兩者相關(guān)性較強(qiáng)。

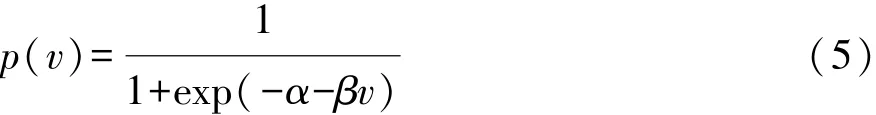

在邏輯回歸分析的基礎(chǔ)上,分析了騎車(chē)人頭部和下肢損傷風(fēng)險(xiǎn)與車(chē)輛碰撞速度之間的關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)模型p(v)為

式中v為車(chē)輛碰撞速度;系數(shù)α和β采用極大似然估計(jì)法計(jì)算。本文設(shè)置檢驗(yàn)值p的顯著水平為0.05。當(dāng)p<0.05時(shí),認(rèn)為車(chē)輛碰撞速度與損傷風(fēng)險(xiǎn)顯著相關(guān)。

1.4 頭部損傷評(píng)價(jià)指標(biāo)

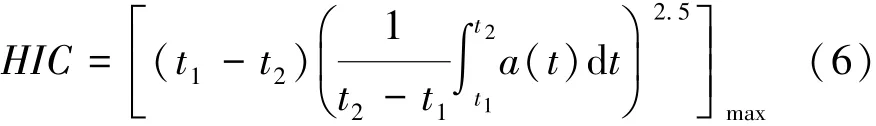

頭部損傷評(píng)價(jià)指標(biāo)HIC定義為

式中:a(t)為頭部質(zhì)心合成加速度;t2-t1表示HIC達(dá)到最大值時(shí)的時(shí)間間隔,在實(shí)際應(yīng)用中最大時(shí)間間隔取15ms。

1.5 仿真可靠性驗(yàn)證

圖1 自行車(chē)、騎車(chē)人拋距及最終位置

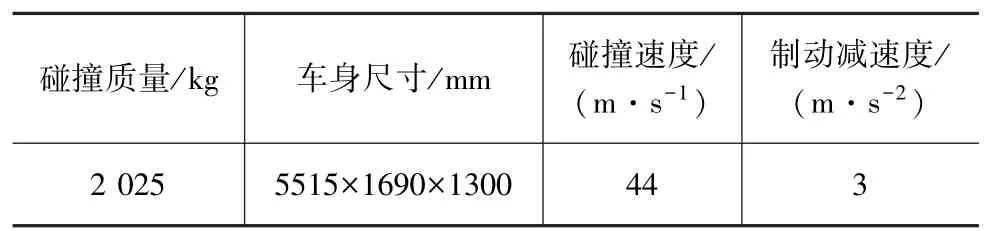

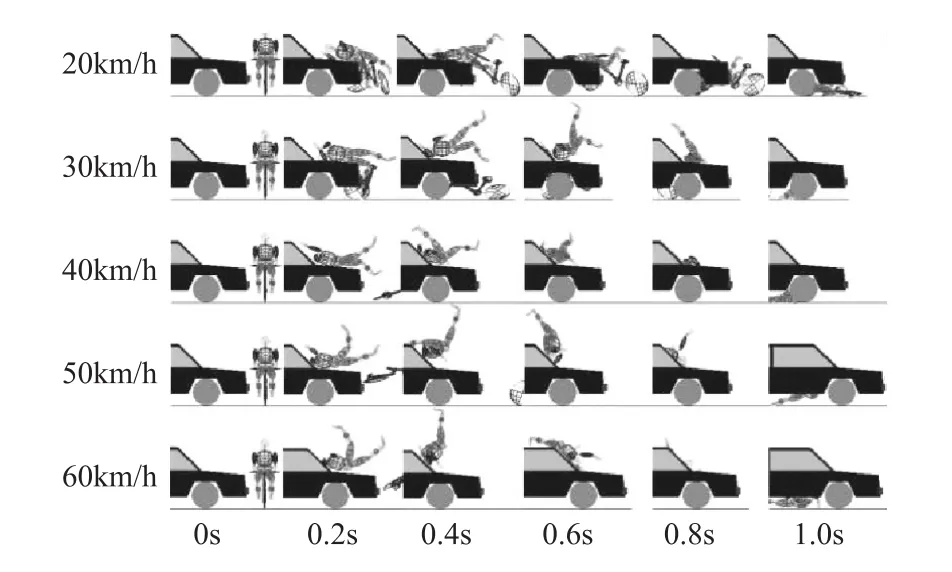

如圖1所示,轎車(chē)沿道路由北往南行駛至斑馬線,由于行駛速度過(guò)高且視線較差,轎車(chē)駕駛員未能及時(shí)采取避讓措施,導(dǎo)致車(chē)輛前部與在斑馬線上由西往東行駛的自行車(chē)的右部相撞,造成33歲騎車(chē)人受傷和兩車(chē)受損的事故。交通事故發(fā)生于水泥路面,事故發(fā)生時(shí)正下小雨,路面平坦但濕滑,確定事發(fā)時(shí)轎車(chē)與自行車(chē)的碰撞車(chē)速為44km/h。汽車(chē)尺寸和質(zhì)量等參數(shù)見(jiàn)表2;騎車(chē)人身高和體質(zhì)量見(jiàn)表3。

表2 汽車(chē)模型主要參數(shù)

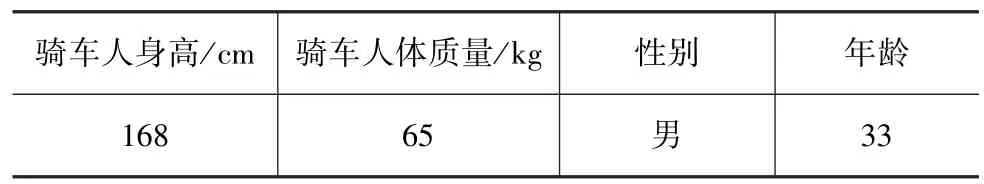

表3 騎車(chē)人模型主要參數(shù)

騎車(chē)人頭部和軀干與轎車(chē)風(fēng)窗玻璃碰撞,導(dǎo)致玻璃破損;自行車(chē)與轎車(chē)左前部碰撞,導(dǎo)致轎車(chē)左前部破損,如圖2所示。自行車(chē)和騎車(chē)人拋距見(jiàn)表4。

圖2 事故痕跡與仿真情況比對(duì)

表4 自行車(chē)和騎車(chē)人拋距與仿真誤差

以上誤差均低于5%,可認(rèn)為該仿真模型能與實(shí)際情況很好吻合。

2 仿真結(jié)果與分析

2.1 仿真方案

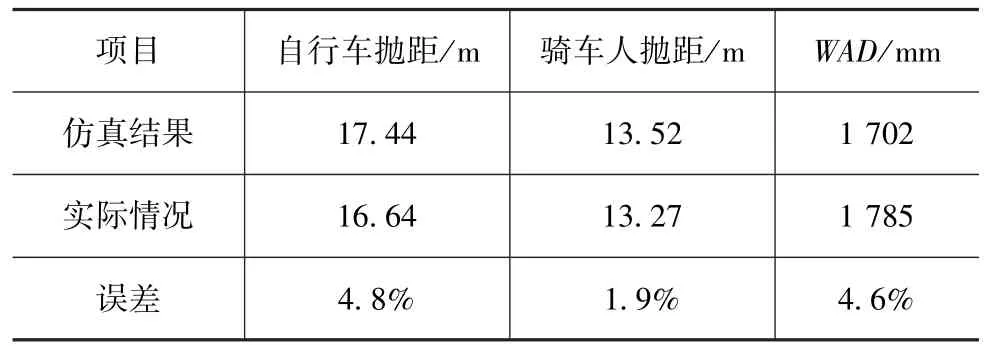

騎車(chē)人的騎行姿態(tài)取決于自行車(chē)的零部件尺寸和騎車(chē)人的體態(tài)特征,主要由自行車(chē)把手的高度、座椅的高度、把手與座椅的間距和騎車(chē)人身高等參數(shù)決定。根據(jù)背角α(見(jiàn)圖3)的大小,定義4組騎行姿態(tài),分別為 0°-5°,5°-12°,12°-20°和>20°組,并進(jìn)行仿真。

圖3 騎車(chē)人背角α

2.2 騎車(chē)人動(dòng)態(tài)響應(yīng)過(guò)程

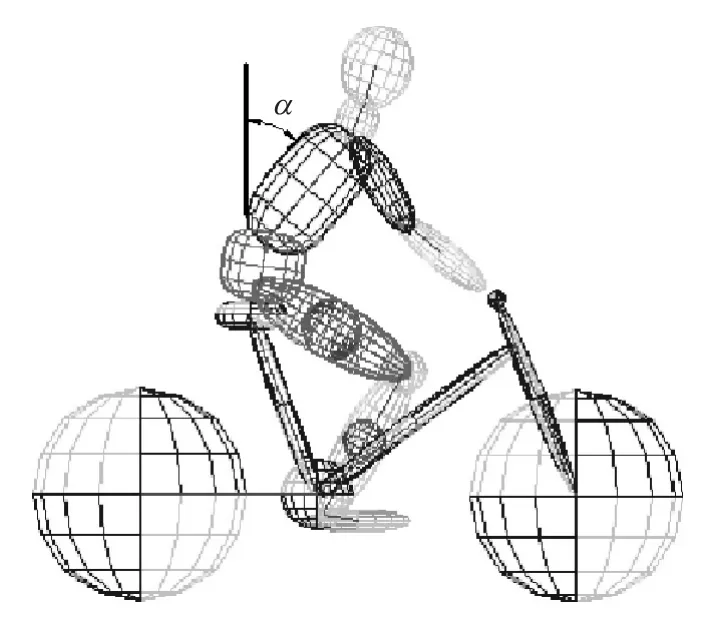

圖4 為騎車(chē)人側(cè)面受到轎車(chē)不同車(chē)速撞擊后1s內(nèi)的運(yùn)動(dòng)形態(tài)示意圖。從圖 4可見(jiàn),當(dāng)車(chē)速為20km/h時(shí),50百分位男性騎車(chē)人與轎車(chē)的主要接觸點(diǎn)為下肢,騎車(chē)人頭部與轎車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)蓋發(fā)生輕微碰撞;當(dāng)車(chē)速為30km/h時(shí),騎車(chē)人頭部與轎車(chē)的接觸點(diǎn)已由轎車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)蓋上移至風(fēng)窗玻璃下邊緣;當(dāng)車(chē)速為40km/h時(shí),騎車(chē)人頭部與轎車(chē)風(fēng)窗玻璃的中部接觸,四肢在空中小幅擺動(dòng);當(dāng)車(chē)速為50km/h時(shí),騎車(chē)人頭部直沖風(fēng)窗玻璃,四肢大幅度擺動(dòng);當(dāng)車(chē)速為60km/h時(shí),騎車(chē)人頭部將撞擊風(fēng)窗玻璃上邊緣,四肢的擺動(dòng)和翻滾更加劇烈,相同時(shí)間內(nèi)碰撞距離更遠(yuǎn)。

圖4 騎車(chē)人碰撞后1s內(nèi)的運(yùn)動(dòng)形態(tài)

2.3 騎車(chē)人頭部損傷分析

人體損傷主要來(lái)自于車(chē)輛撞擊和地面沖擊,HIC值將考慮與車(chē)輛撞擊導(dǎo)致的HIC值和地面沖擊造成的HIC值,并取兩者中的較大值。

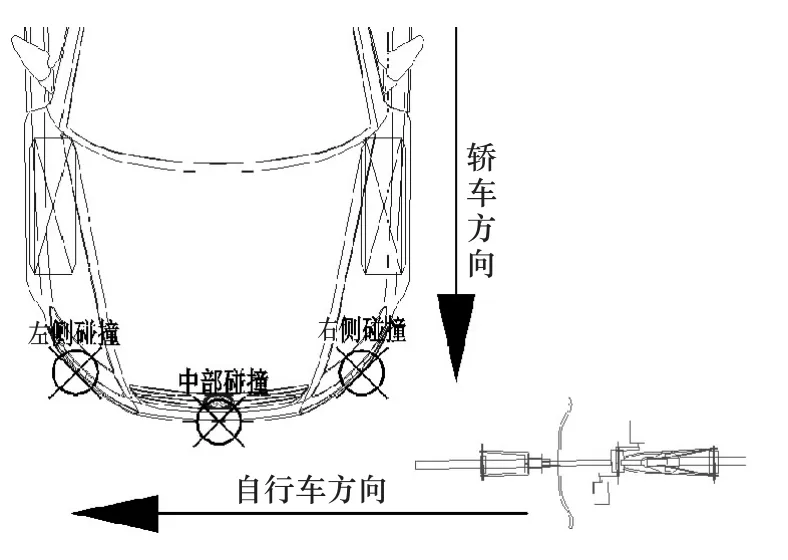

通過(guò)仿真,使50百分位男性假人以10km/h的速度騎行,并將在騎行過(guò)程中分別受到車(chē)速為20,30,40,50和60km/h車(chē)輛的碰撞;而根據(jù)車(chē)身前部碰撞位置的不同,還可大致分為左側(cè)碰撞、中部碰撞和右側(cè)碰撞3種情況,如圖5所示。

圖5 碰撞位置示意圖

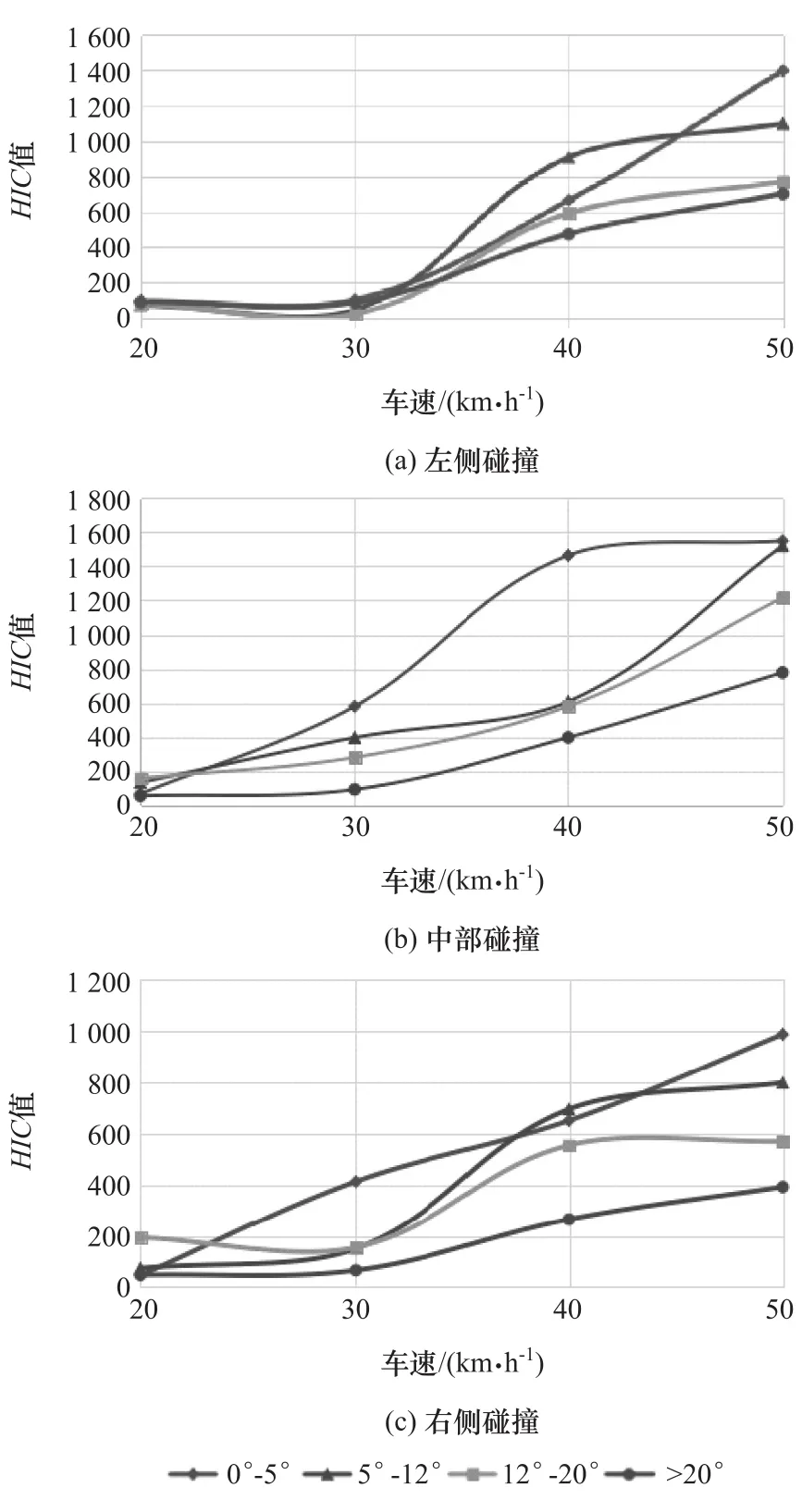

圖6 HIC值與碰撞車(chē)速的關(guān)系

HIC值對(duì)比如圖6所示。圖中4條曲線分別代表 4 個(gè)騎車(chē)人背角分組:0°-5°組、5°-12°組、12°-20°組和>20°組。 由圖可知,無(wú)論是在 30,40還是50km/h的車(chē)速?zèng)_擊下,HIC總是隨著背角的增大而減小;而在較低車(chē)速20km/h時(shí),>20°組的HIC值也小于其它3種背角情況。

需要指出的是,在左側(cè)碰撞中,轎車(chē)車(chē)速為20和30km/h時(shí)騎車(chē)人頭部并未與車(chē)輛接觸,因此其HIC值來(lái)自于地面沖擊;在這種情況下,由于轎車(chē)車(chē)速與騎車(chē)人騎行速度相差不大,使HIC值更加顯著地受到騎行速度的影響。

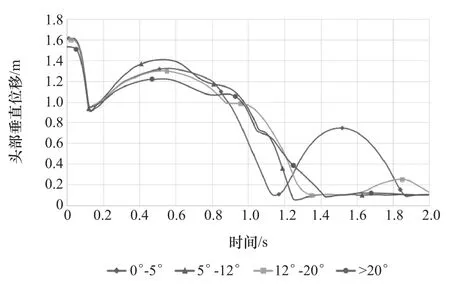

4種不同背角的頭部質(zhì)心位移的仿真結(jié)果如圖7所示。由圖可見(jiàn):在騎車(chē)人背角為5°-12°時(shí),其頭部與車(chē)輛接觸后的彈起瞬間,出現(xiàn)了頭部加速度峰值;在騎車(chē)人頭部從彈起到最高點(diǎn)再到與地面接觸的過(guò)程中,>20°背角的頭部位移曲線最為平緩;而在0°-5°背角下的騎車(chē)人則明顯受到了更為強(qiáng)烈的地面沖擊,其頭部在與地面接觸后再次彈起約0.7m。

圖7 頭部質(zhì)心位移曲線

3 實(shí)際案例重建結(jié)果與分析

3.1 案例特征

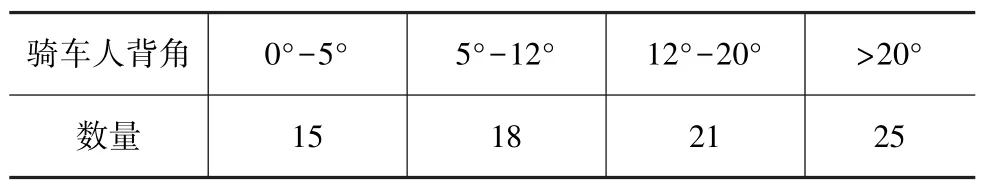

從中國(guó)交通事故深入研究(CIDAS)數(shù)據(jù)庫(kù)選出79例轎車(chē)-自行車(chē)碰撞事故。事故選取標(biāo)準(zhǔn):(1)事故時(shí)間為2012-2017年;(2)事故為轎車(chē)與自行車(chē)相撞;(3)自行車(chē)騎車(chē)人為成年人,身高大于1.5m;(4)可測(cè)得關(guān)鍵參數(shù)的自行車(chē);(5)轎車(chē)碰撞速度位于10~80km/h之間;(6)騎車(chē)人未戴頭盔。4組不同背角的事故數(shù)量見(jiàn)表5。

表5 4組不同背角的事故數(shù)量

3.2 頭部繞轉(zhuǎn)距離

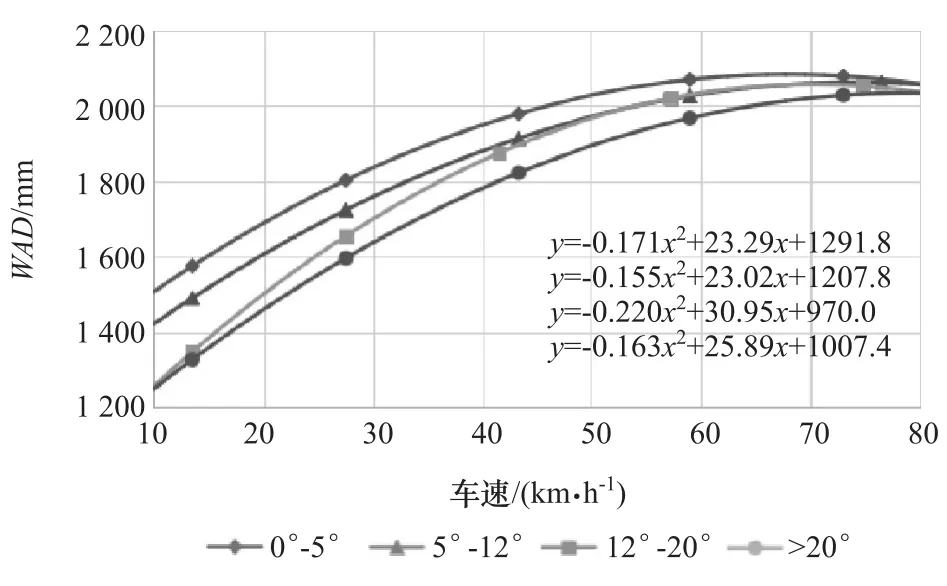

分別對(duì)背角為 0°-5°,5°-12°,12°-20°和>20°4組的繞轉(zhuǎn)距離(WAD)與碰撞速度的關(guān)系進(jìn)行擬合,結(jié)果如圖8所示。由圖可見(jiàn):對(duì)于每個(gè)背角分組,WAD都隨碰撞速度升高而增大;而車(chē)速一定時(shí),WAD 隨著背角的增大而減小。 0°-5°,5°-12°,12°-20°和>20°組的擬合函數(shù)決定系數(shù) R2分別為0.859 9,0.908 8,0.881 3 和 0.932 2。

圖8 WAD與碰撞速度的關(guān)系

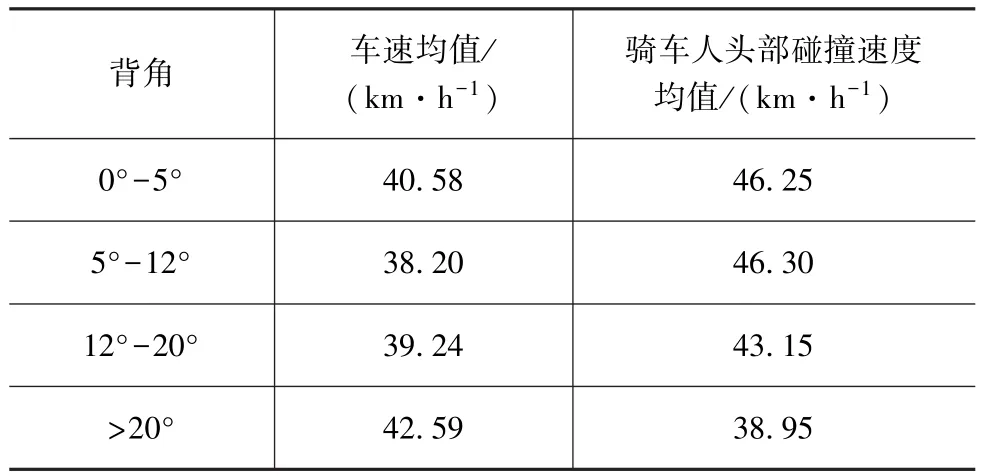

3.3 頭部碰撞速度

分別對(duì) 0°-5°,5°-12°,12°-20°和>20°4 組的頭部碰撞速度與車(chē)速的關(guān)系進(jìn)行擬合,結(jié)果如圖9所示。從圖中可以看出,頭部碰撞速度隨著車(chē)速的升高而增大。騎車(chē)人頭部碰撞速度與車(chē)速比值最低的是>20°組,介于 0.869~1.219之間;同時(shí),車(chē)速與頭部碰撞速度的均值最低的也為>20°組,均值為38.95km/h。

圖9 頭部碰撞速度與車(chē)速關(guān)系的擬合曲線

4個(gè)分組的擬合函數(shù)決定系數(shù)R2和騎車(chē)人頭部碰撞速度與車(chē)速比值范圍如表6所示,各組車(chē)速與頭部碰撞速度的均值如表7所示。

表6 決定系數(shù)R2和騎車(chē)人頭部碰撞速度與車(chē)速比值范圍

表7 車(chē)速與頭部碰撞速度的均值

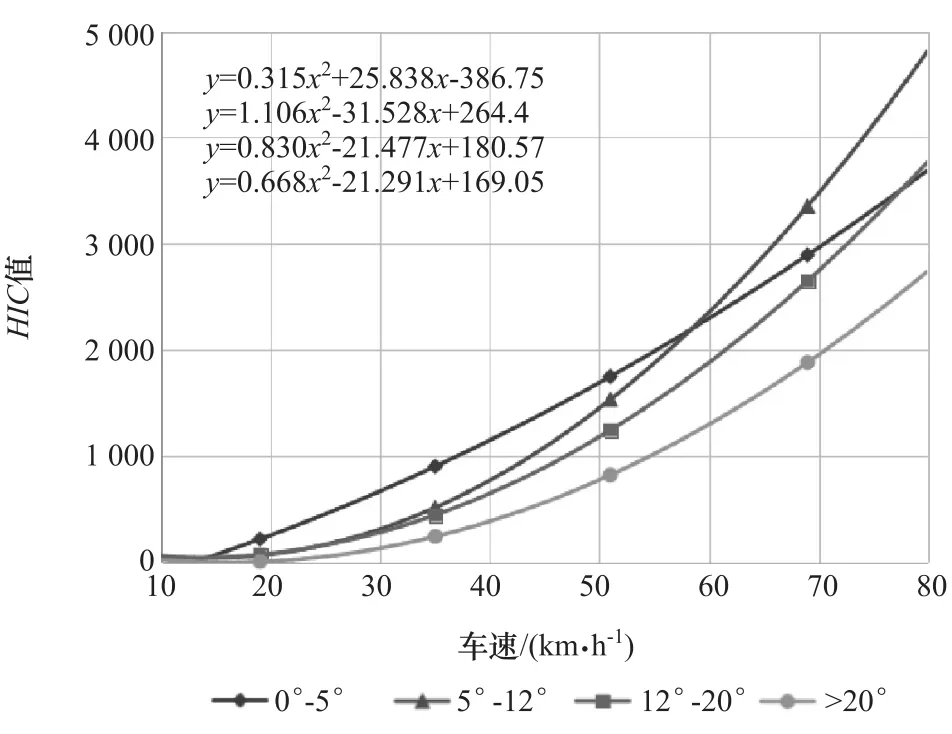

3.4 頭部損傷分析

4個(gè)分組的騎車(chē)人HIC值與車(chē)速的關(guān)系如圖10所示。重建結(jié)果顯示,雖然HIC值在不同的碰撞速度下存在一些波動(dòng),但4組擬合曲線的整體趨勢(shì)是隨著車(chē)速的增大而增大。>20°組的HIC值幾乎在各個(gè)車(chē)速下都低于其它3個(gè)分組,說(shuō)明背角大于20°時(shí)騎車(chē)人頭部損傷風(fēng)險(xiǎn)最低。而背角為12°-20°時(shí)也具有相對(duì)較低的頭部損傷風(fēng)險(xiǎn),其安全性?xún)H次于>20°組。 當(dāng)車(chē)速超過(guò) 60km/h時(shí),5°-12°組的 HIC將遠(yuǎn)超過(guò)其它分組,成為風(fēng)險(xiǎn)最高的分組。

圖10 4組HIC值與車(chē)速關(guān)系的擬合函數(shù)

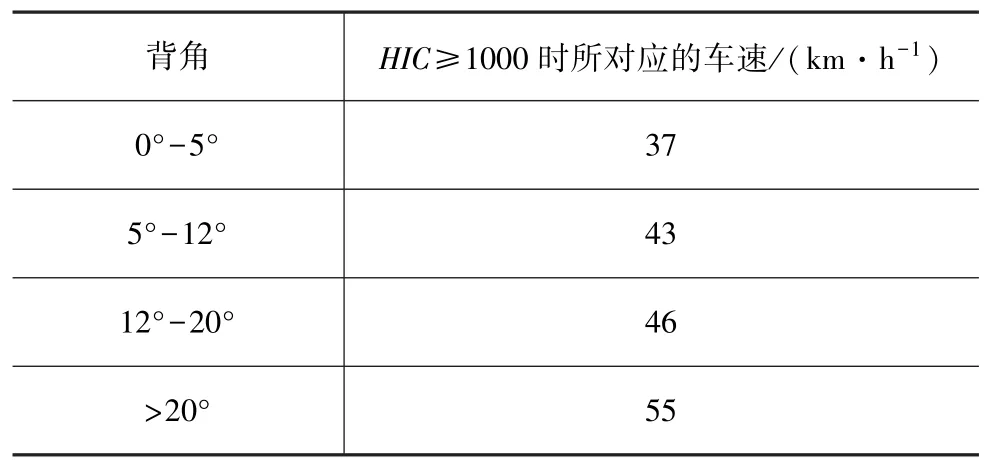

各個(gè)分組的騎車(chē)人HIC值達(dá)到1 000時(shí)所對(duì)應(yīng)的車(chē)速見(jiàn)表8。

表8 各分組HIC值達(dá)到1 000時(shí)的對(duì)應(yīng)車(chē)速

3.5 損傷風(fēng)險(xiǎn)分析

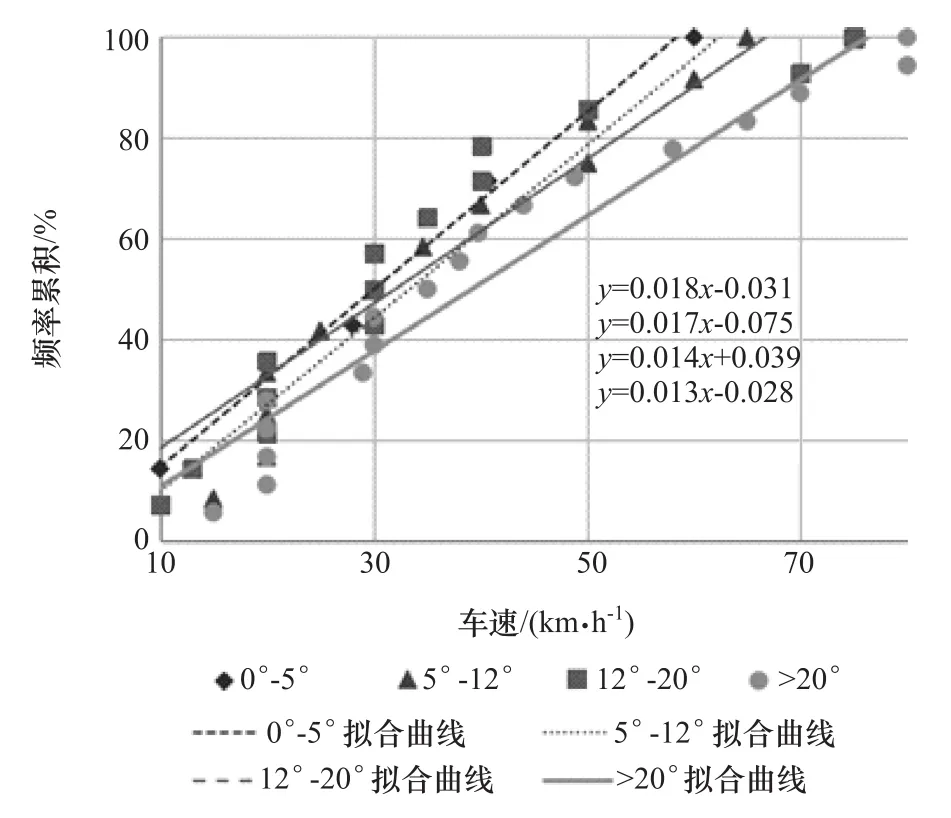

根據(jù)79例轎車(chē)-自行車(chē)事故重建結(jié)果可知,騎車(chē)人頭部損傷為AIS 0~2或AIS3+損傷時(shí),車(chē)速的累積分布及其線性擬合分別如圖11和圖12所示。從圖中可以看出,0°-5°,5°-12°和 12°-20°組的 AIS 0~2風(fēng)險(xiǎn)相差不大,而在騎車(chē)人背角大于20°的情況下,頭部損傷達(dá)到AIS 0~2風(fēng)險(xiǎn)低于其它的背角情況。 同樣,AIS 3+風(fēng)險(xiǎn)最低的也是>20°組,而 5°-12°組成為AIS3+風(fēng)險(xiǎn)最高的分組。

圖11 頭部損傷為AIS 0~2的車(chē)速頻率累積分布

圖12 頭部損傷為AIS 3+的車(chē)速頻率累積分布

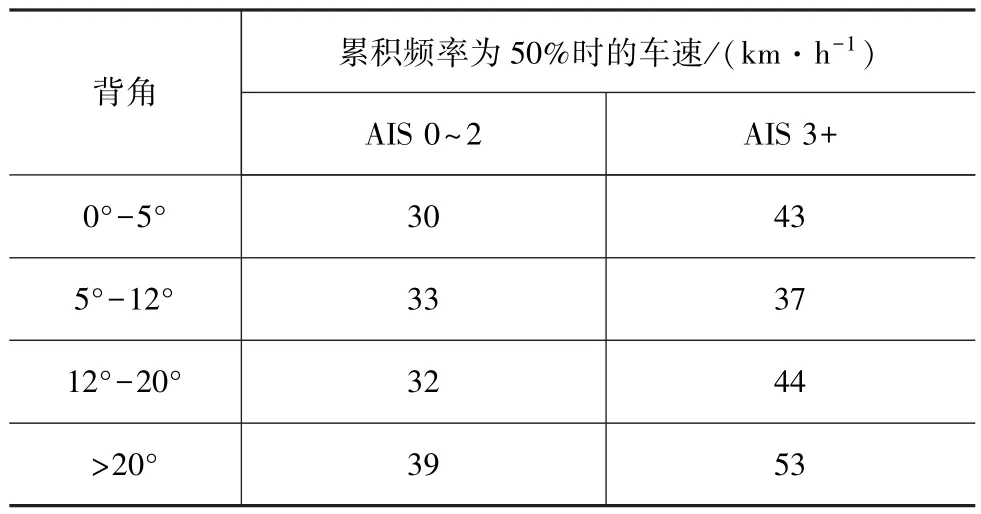

騎車(chē)人頭部AIS 0~2和AIS 3+損傷的累積頻率達(dá)50%時(shí)所對(duì)應(yīng)的車(chē)速見(jiàn)表9。

表9 騎車(chē)人頭部損傷為AIS 0~2和AIS 3+的累積頻率達(dá)50%時(shí)所對(duì)應(yīng)的車(chē)速

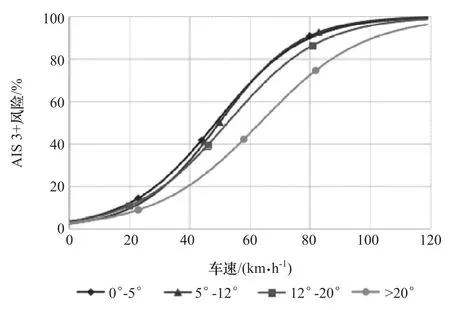

4個(gè)背角分組的AIS 3+風(fēng)險(xiǎn)曲線如圖13所示。 其中,0°-5°組在車(chē)速 30~60km/h的風(fēng)險(xiǎn)增長(zhǎng)最快,而其它分組則是在車(chē)速40~70km/h時(shí)增長(zhǎng)最快。

圖13 騎車(chē)人頭部損傷AIS 3+風(fēng)險(xiǎn)與車(chē)速的關(guān)系

0°-5°,5°-12°,12°-20°和>20°組的頭部 AIS 3+風(fēng)險(xiǎn)為50%時(shí)所對(duì)應(yīng)的車(chē)輛碰撞速度分別為48.8,50.1,54.4 和 63.3km/h。

4 討論

騎車(chē)人在與轎車(chē)發(fā)生左側(cè)碰撞時(shí),自行車(chē)運(yùn)動(dòng)速度與轎車(chē)車(chē)速相差不多的情況下,在碰撞后由于騎車(chē)人自身慣性,其頭部與轎車(chē)前部的接觸較為輕微,甚至未發(fā)生接觸,因此主要損傷原因是來(lái)自于頭部與地面的沖擊。中部碰撞的頭部損傷情況在整體上要高于左側(cè)碰撞和右側(cè)碰撞。這是因?yàn)樵谥胁颗鲎仓校T車(chē)人頭部碰撞點(diǎn)更接近轎車(chē)A柱區(qū)域,而該區(qū)域?yàn)閷?dǎo)致嚴(yán)重?fù)p傷的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。但無(wú)論碰撞位置如何,在騎車(chē)人頭部與轎車(chē)直接碰撞的情況下,騎車(chē)人背角對(duì)其頭部損傷的影響是非常顯著的。當(dāng)背角大于20°時(shí),騎車(chē)人頭部損傷相對(duì)于其它背角情況總是最輕微的。另外,若騎車(chē)人背角越大,其碰撞瞬間的頭部高度也就越低,事故中撞擊風(fēng)窗玻璃上邊緣的風(fēng)險(xiǎn)也就越小。

通過(guò)對(duì)CIDAS數(shù)據(jù)庫(kù)中79例轎車(chē)-自行車(chē)事故進(jìn)行重建分析可知如下結(jié)果。

WAD與轎車(chē)車(chē)速和騎車(chē)人背角相關(guān)。當(dāng)車(chē)速越大,騎車(chē)人在發(fā)動(dòng)機(jī)罩上滑動(dòng)距離就越長(zhǎng),因而WAD就越大;而背角越大,騎車(chē)人頭部在車(chē)輛前部的碰撞點(diǎn)就越靠前,WAD則越小。

騎車(chē)人頭部碰撞速度同時(shí)受到轎車(chē)車(chē)速和背角的影響。顯然,轎車(chē)車(chē)速越大,騎車(chē)人頭部碰撞速度與車(chē)速比值的平均值就越大。對(duì)比不同背角分組的頭部碰撞速度可以發(fā)現(xiàn),騎車(chē)人頭部碰撞速度與車(chē)速比值最低的為>20°組,介于0.869~1.219之間;而這一比值范圍的上限值最大的為5°-12°組,其范圍介于1.060~1.444之間。

通過(guò)頭部損傷分析可以發(fā)現(xiàn),在背角大于20°時(shí),騎車(chē)人HIC值曲線位于其它3條曲線之下,說(shuō)明背角超過(guò)20°時(shí)騎車(chē)人頭部損傷AIS等級(jí)超過(guò)3級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)進(jìn)一步降低。而背角為12°-20°時(shí),依然具有相對(duì)較低的頭部損傷風(fēng)險(xiǎn),其安全性?xún)H次于>20°組。 當(dāng)車(chē)速超過(guò) 60km/h 時(shí),5°-12°組的 HIC將遠(yuǎn)超過(guò)其它分組,成為風(fēng)險(xiǎn)最高的分組,該組騎車(chē)人頭部損傷等級(jí)AIS超過(guò)3級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)也是最高的。

5 結(jié)論

在車(chē)速一定時(shí),隨著背角的減小也將導(dǎo)致WAD逐漸增大。騎車(chē)人頭部碰撞速度與車(chē)速比值最低的為背角>20°組,介于0.869~1.219之間。自行車(chē)騎車(chē)人的騎行姿態(tài)將會(huì)在事故中影響騎車(chē)人的頭部損傷情況。騎車(chē)人背角過(guò)小,會(huì)導(dǎo)致騎車(chē)人頭部與汽車(chē)碰撞點(diǎn)上移至風(fēng)窗玻璃上沿區(qū)域,從而增大頭部受損風(fēng)險(xiǎn)。 0°-5°,5°-12°,12°-20°和>20°組的頭部AIS 3+風(fēng)險(xiǎn)為50%時(shí)所對(duì)應(yīng)的車(chē)輛碰撞速度分別為48.8,50.1,54.4 和 63.3km/h,即背角較大時(shí),騎車(chē)人的頭部損傷風(fēng)險(xiǎn)較低。