基于頻數分析的中醫治療回乳規律研究

廣西中醫藥大學,廣西 南寧 530001

隨著生活水平的提高,產婦營養攝入多,乳汁充足。對于產后有哺乳禁忌癥的產婦、哺乳期后需斷乳、中期妊娠引產以及死產死胎患者乳房分泌乳汁的需要進行回乳等情況下,須及時、適當地采取回乳措施,否則易導致乳汁郁積和乳房脹痛 ,甚至引發急性乳腺炎等癥。臨床曾用大劑量雌激素或雄激素類藥物或溴隱亭,但患者容易出現惡心、嘔吐、頭暈、情緒變化、睡眠障礙等不適[1],且乙肝等肝功能異常的患者不宜使用,故目前不推薦使用雌激素或溴隱亭回乳[2]。中醫藥治療回乳療效確切,本文從文獻分析角度探究中醫治療回乳規律,現簡述如下。

1 資料與方法

1.1 文獻來源 采用計算機檢索中國期刊全文數據庫(CNKI)數據庫;從數據庫中篩選出中醫治療回乳的文獻,包含內服、外敷方藥和針刺處方;剔除不符合文獻納入標準和重復發表的文獻。

1.2 文獻納入標準 臨床報道、經驗案文獻,明確為回乳治療,干預方法主要是內服藥劑、外敷藥劑和針刺等,單獨或結合其他方法應用。

1.3 文獻剔除標準 非中醫藥治療手段的文獻;理論探討性文獻;無署名的經驗方文獻;動物實驗類文獻;微針系統非腧穴刺激點的文獻,如耳針等。

1.4 規范數據及數據庫的建立

1.4.1 規范數據 中藥名均按教材《中藥學》[3]進行規范。統一中藥名,如“元胡”、“玄胡索”等,取“延胡索”;統一藥物因產地和用藥部位導致的名稱差異,如“淮牛膝”、“川牛膝”等,取“牛膝”,“當歸尾”取“當歸”;保留藥物炮制差異:保留教材未收載用藥;腧穴用詞依據《腧穴名稱與定位》[4];保留經驗穴;同時綜合運用多種中醫藥方法的分別納入各自類別統計。

1.4.2 建立數據庫 運用Microsoft Excel 2013收集分類整理后的文獻,建立處方數據庫。

1.5 數據分析 使用Microsoft Excel 2013、SPSS 19.0等統計軟件進行數據統計分析。

2 結果

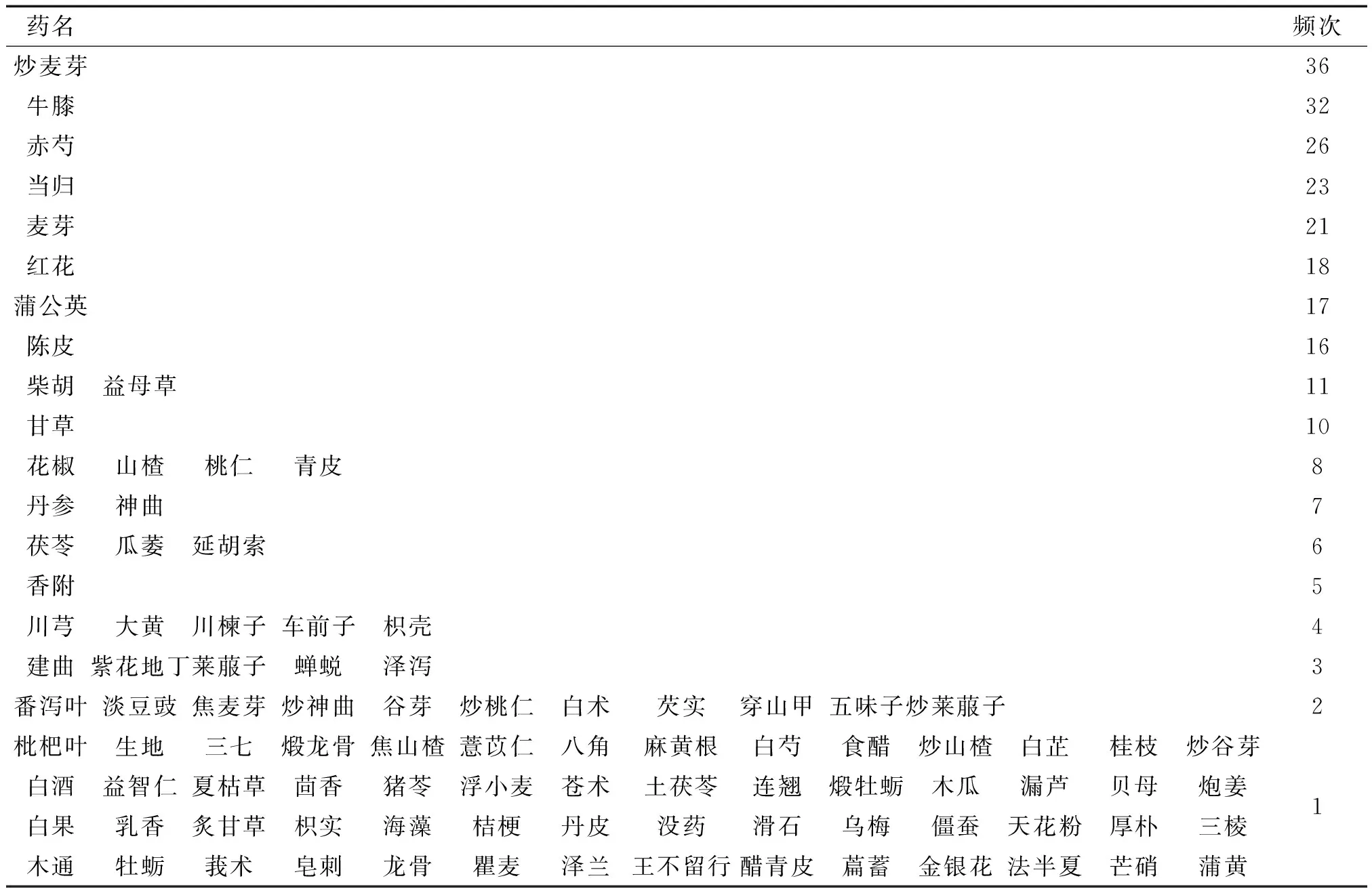

2.1 內服用藥頻次分析 分析納入本研究的80個內服方劑,結果顯示,中醫藥治療回乳常選用99種藥物,其中炒麥芽、牛膝、赤芍、當歸、麥芽、紅花、蒲公英和陳皮運用頻次較高分別達36次、32次、26次、26次、23次、21次、18次、17次和16次。見表1。

表1 內服方劑運用頻次分析 (次)

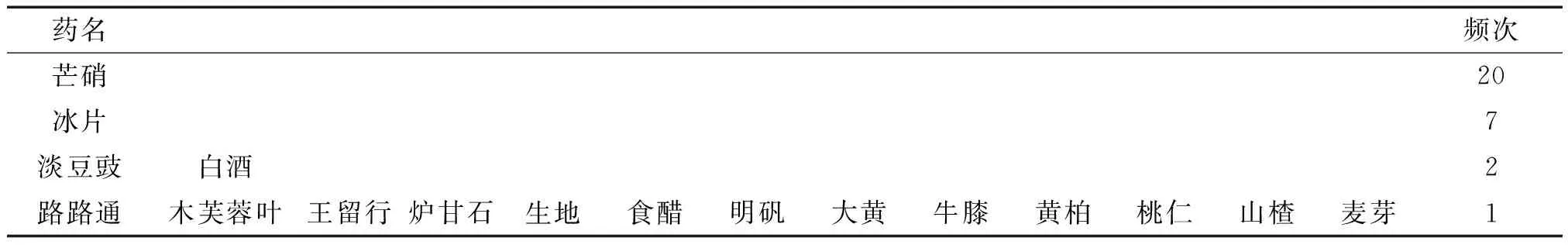

2.2 外敷用藥 分析納入本研究的23個外敷方劑,中醫藥外敷治療回乳共選用17 種藥物,其中芒硝運用頻次高達20次,冰片、淡豆豉和白酒運用頻次較高分別達7次、2次和2次。見表2。

表2 外敷藥物運用頻次分析 (次)

2. 3 針刺取穴分析 收集文獻中14個針灸處方共運用腧穴12個,其中十四經腧穴8個,自擬經驗穴4個;選取頻次較高的為足臨泣、光明、足三里、天宗和三陰交。見表3。

表3 選穴運用頻次分析 (次)

3 討論

中醫理論認為,在生理上女子的乳汁源于脾胃,為水谷精微所生,與經血同源,為沖任氣血所化生。《女科經論》有云:“胎既產,則胃中清純津液之氣,歸于肺,朝于脈,流入乳房,變白為乳。”薛立齋《女科撮要》論及:“血者,水谷之精氣也和調于五臟、灑陳于六腑,婦人則上為乳汁,下為月水”,均闡明乳汁與脾胃在生理上的關系密切。張景岳與傅青主等則重點論述了乳汁與沖任氣血關系,如《景岳全書》謂:“婦人乳汁乃氣血所化,下則為經,上則為乳。”《傅青主女科》提出:“夫乳乃氣血所化生,無血故不能生成乳汁,無氣亦不能生乳汁。”同時,李時珍在《本草綱目》中亦持相同說法:“乳為陰血所化,生于脾胃,攝于沖任,未受孕則下為月水,既受孕則留而養胎,已產則赤變為白,上為乳汁。”綜上所述,女子的乳汁是脾胃所化生的,在脾胃之氣的升降作用下,水谷轉化為精微物質,上歸于心則化赤為血,二七天癸到來之際蓄藏于任沖二脈,未受孕時下行為月事,受孕時即留養胎宮,產后哺乳期則上輸肺而變白為乳。

從乳房與經絡關聯的角度,《靈樞·經脈篇》記載足陽明胃經“其直者,從缺盆下乳內廉,下挾臍,入氣街中。”足厥陰肝經“屬肝,絡膽,上貫膈,布脅肋。”說明了足陽明胃經和足厥陰肝經與乳房的經絡關聯。而《丹溪治法心要·卷六》云:“乳房,陽明所經。乳頭,厥陰所屬。”則更清晰地表明了二者之間的外在或內在關聯。

回乳方法,首見于《丹溪心法》,以炒麥芽二兩,研細末施治。“清湯調下,治產后發熱乳汁不通,及膨者,無子當消”指在:乳房膨隆,沒有硬塊的情況下,二兩炒麥芽清湯可以消除。《雷公炮制藥性解》云:“麥芽甘而且溫,宜職中州。夫麥性泥滯,不過水浸生芽,氣雖少清,性猶未化,功效何若是殊哉?全在多炒,使其性枯耳,不然,是積食矣,豈復能消耶?”麥芽味甘,性溫,歸經于脾胃,氣味清香能醒脾開胃,可推動產后乳汁的生成,且以炒為妙,增其消食化乳之力;芽性類木,具生發之意,亦入肝經,調達肝氣以助脾升清,同時肝氣調達,其藏血之功用也正常,血藏則乳有化源。另外,武之望在《濟陰綱目》中以當歸、赤芍、紅花、川牛膝4味藥物組成免懷散;陳實功在《外科正宗》運用回乳四物湯回乳,其組成有川芍、當歸、白芍、熟地、麥芽。縱觀前人對回乳方法的運用,可窺探出脾胃、肝與乳房的內在聯系,以及氣血生化調暢對回乳的重要性。

筆者運用數據挖掘方法對其中關于中醫藥治療回乳的處方分析發現,治療回乳存在一定規律。初步總結如下,以期為臨床提供確切可尋的思路。

3.1 內服用藥 文獻研究表明:中醫藥內服治療回乳選用較多的為炒麥芽、牛膝、赤芍、當歸、麥芽、紅花、蒲公英和陳皮。麥芽具有行氣消食,健脾開胃,退乳消脹的功效。現代藥理學研究證實,麥芽含有麥角胺類化合物,有類似溴隱亭類物質。麥芽回乳與催乳的雙向作用關鍵不在于生用或炒用,而在于劑量大小的差異,即小劑量催乳,大劑量能抑制乳汁的分泌,起到回乳作用[5-6]。牛膝引血下行,逆轉氣血上行,斷乳汁生成之源;赤芍、當歸、紅花均具有活血化瘀功效,一方面防乳汁淤結,另一方面活血通經使月水暢行;蒲公英具有清熱解毒,消腫散結功效,為防治乳癰之要藥;陳皮理氣。

3.2 外敷用藥 回乳病位明確為乳房,可運用病變部位局部中醫藥敷貼外治治療。文獻結果顯示,外敷方劑選取藥物主要為芒硝、冰片、淡豆豉和白酒。芒硝性味咸、寒、苦,具有瀉下攻積,潤燥軟堅,清熱消腫等功效。臨床上利用其主要成份在高滲的環境下,可借助滲透壓,吸收周圍水份的原理,對腫脹的乳房內的乳汁進行有效的吸收[7];冰片有清熱止痛之效;淡豆豉取其宣發郁結功效;白酒具有通行經脈,行藥勢之功效,亦可作為良好溶劑。

3.3 針刺用穴 本研究對針刺治療回乳的取穴分析發現:針刺處方腧穴選用頻次較高依次為足臨泣、光明、足三里、天宗和三陰交。女子乳汁乃沖任氣血所化。足臨泣為八脈交會穴通帶脈,能通調帶脈調理沖任氣血;足臨泣為足少陽膽經腧穴,膽經經筋系于膺乳,故能疏泄肝膽,消散乳房郁結與脹疼。光明穴乃足少陽膽經之絡穴,具有聯絡表里兩經的作用,絡穴不僅能治本經膽經病,也能治相表里肝經病證。足三里為足陽明胃經經穴,胃經循行經過乳部,根據“經脈所過主治所及”,針刺本穴能調經止痛,減輕乳房脹痛感。天宗為手太陽小腸經腧穴具有舒筋活血,理氣消腫的功效,是治療乳癰要穴。針刺三陰交能調經養血,月水暢行則乳汁自消。

綜上,對中醫藥治療回乳的文獻分析發現:中醫治療回乳臨床內服方藥核心單味藥依次為炒麥芽、牛膝、赤芍、當歸、麥芽、紅花、蒲公英和陳皮;外敷方劑核心單味藥依次為芒硝、冰片、淡豆豉和白酒;針刺方核心腧穴依次為足臨泣、光明、足三里、天宗和三陰交。本研究通過文獻整理了中醫治療回乳的相關治療方法,以期為臨床治療回乳提供參考。