淺析山西民歌《交城山》的藝術特征

王 娜

(哈爾濱師范大學,黑龍江 哈爾濱 150080)

山西是中華民族發祥地之一,在堯天禹日時就有對山西民歌的記載。幾千年來,它根植于黃土高原,吸吮著黃河的乳汁,沐浴著華夏文化的洗禮,流淌在人民的血液里,與人民的思想與情感融匯在一起,因此一直以來都被稱之為“民歌的海洋”,隨著歷史的不斷演變和時代的更迭,在這片黃土地上產生和發展了許多豐富多彩的具有民族性和地域性的民間歌曲。其中,小調類的傳統民歌遍及城鄉,數量最多。小調又可稱之為小曲,是山西民歌體裁類別中的一種,大多從明清時期的俗曲發展而來,常在人們生活的閑暇和風俗性的節日、集會時演唱。它作為當時人們精神生活的一部分,曾被廣泛的流傳。它從產生、發展到現在仍被傳唱,充分顯示了它極強的生命力。如今,小調類傳統民歌已經成為十分珍貴的原生態的民族民間藝術,它在創作中的即興性和歌詞取材上“看見甚唱甚,想唱甚唱甚”的特點,總是給聽者一種如同在聊天、話家常一般的親切感。正因為此,也成為許多作曲家的創作源泉,為許多作曲家激發了創作靈感。目前我們看到的國家重點藝術科研項目《中國民間歌曲集成·山西卷》中收錄的民歌共有一千三百余首,其中小調類民歌約占一半,當中有部分小調因為傳唱社會階層的復雜性,導致了它的內容和形式的復雜性。還有一部分小調因為長期遠離現實生活,失去了淳樸的勞動者本色,然而,《交城山》這首小調卻始終保持著它原始的鄉土氣息。

《交城山》是一首非常經典的山西小調類民歌,在清朝或者更早的年代開始流傳于文水與交城一帶。相傳在很久以前,村中有一對互相鐘情的少年少女,男孩叫福牛,女孩叫桃香,兩人相互喜歡,兩心相印。一轉眼,兩人都已到十五六歲,第二年的端陽節,兩人便海誓山盟,偷偷私定終身。可天不遂人愿,是年秋,桃香父親的朋友便領著十八歲的兒子登門攀親,父親以摯友可信,便做主定下姻親。桃香無奈,但父命難為,只能被迫嫁到孤爺山背后的郭家梁。寒來暑往,桃香在郭家梁的生活貧困又遠離心上人,度日如年,便終日以淚洗面。麥收后,桃香父親去郭家梁看桃香,將福牛引水身亡的噩耗告訴桃香。桃香聞訊,如晴天霹靂,五雷轟頂,泣不成聲。一抷黃土掩去萬種風情,三寸棺木勾起無限情思。思念、愛慕化為一腔怨恨:“交城的山來交城的水,不澆那個交城它澆了咱文水……”,一曲飽蘸心血、滿含淚水的民歌脫口而出,悲慘的歌聲環繞著深山大川,傳遍了交城的村村寨寨,一直流傳到今天。下面我將從交城山的題裁、語言、旋法、曲式、調式等方面對交城山的藝術特征進行分析。

一、生活化的題材內容

在山西有這樣一句話“一曲解心寬”,人民經常通過歌唱的方式來傾訴生活的艱辛,把對生活的抱怨和不滿通過歌聲發泄出來。《交城山》小調就屬于謠曲中的一首訴苦歌,全曲共有三段歌詞,第一段埋怨水的不公平,第二段為茶飯粗淡喊冤,第三段為交通叫屈,三段歌詞真實的反映了交城人民對于艱苦、落后生活環境的不滿。交城山區林密溝深,谷深地僻,山勢險峻,長期交通不便,生活條件也十分艱苦。歌詞中“交城那個大山里沒有那好茶飯”“灰毛驢驢上山灰毛驢驢下”等場景,便是舊時代交城山區人民生活的真實寫照。它表達了人民由于受自然條件和地理環境的限制,導致了生產力的落后,人民被迫過著艱苦的生活,沒有好的飯菜,也沒有便捷的交通工具。歌詞中“一輩子也沒啦坐過好車馬”“只有莜面栲佬佬還有那山藥蛋”,更是表達了人們對于交城山區貧寒和落后的不滿情緒。《交城山》中樸實無華的歌詞,道出了河水對農業生產的重要性,也唱出了處于文峪河上游的交城縣,不能充分利用文峪河水發展農業生產的悲怨之情。整首歌詞看似窮山惡水無從贊頌,然而,如若細細吟品,便能聽出“抱怨”表層下的那份對故土的深切眷戀,以及對于美好生活的向往之情。

二、黃土氣息濃郁的方言土語

《交城山》這首小調屬于晉中民歌方言區,該地區民歌方言中襯詞、前綴、疊詞具有平原、河谷地域曲折、委婉的語言特點,聲調為入聲分陰陽,具備了濃郁晉中地方特色和鄉土生活氣息。整首歌曲就只有三段歌詞,卻將當地的人文地理、風土民俗、飲食交通一股腦都濃縮在這短短的一首歌里。三段歌詞整齊規整,沒有過多的修飾,直截了當,直奔主題,使得歌唱者能夠很直接地抒發自己的感情,表達自己想要表達的故事。在歌詞的運用上,《交城山》小調保留了不加修飾的民間土語“毛驢驢”、“莜面栲栳栳”和“山藥蛋”,這些“土得掉渣”的鄉語鄉音采用了生動形象的生活用語,也恰恰是對交城原貌的真實描繪,代表了這里的地域文化精神。其中的“毛驢驢”也是疊詞在這首小調中的體現,是非常具有山西地方特色的。歌詞中,還運用到了兩個襯詞,“那個”、“沒啦”,這兩個詞在歌曲中沒有具體所要表達的事物,但是這兩個襯詞的出現,卻完整了整首歌曲的結構,也充分表達了歌曲的意境,做到了情感的無限延伸,同時也印證了像襯詞這樣的方言俗語,已經完全融入到了人民生活的點點滴滴。歌詞未加雕琢,保留了歌曲原有的真摯、樸實、“土”氣。在演唱時,演唱者更是保留了山西方言原生態的唱腔,演唱時聲音高亢嘹亮,緩慢、哀婉、如泣如訴,生動、形象地敘述了舊中國交城山區的貧寒與落后,又帶點凄涼和哀怨。

三、方整的曲式結構

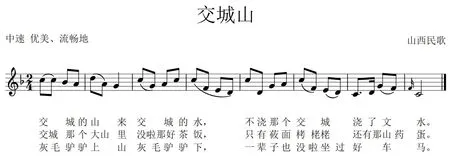

《交城山》小調全曲共有八個小節,分為兩個樂句,構成了比較規整的上下兩句體的結構形式。每個樂句都是四小節,篇幅較小,形式結構短小,單純。全曲從最低音到最高音,一共跨越了九度,最低音為小字一組的C,最高音為小字二組的D,曲調的上下起伏跨度較小,全曲級進多于跳進。《交城山》在節奏的安排上,正是因為結構的方整性,節奏長度才顯得格外單一,大部分采用了八分音符,只有第一樂句的第二小節出現的四分音符和第二樂句的第三小節出現的附點節奏,為全曲的節奏帶來一點新鮮感。同時由于山西山區惡劣的地理環境造就了人民的苦難生活,這樣的苦難生活造就了《交城山》的悲凄蒼涼,便使得演唱者在演唱時,在速度呈現出慢、中慢的節奏特色。節拍上,全曲始終都是2/4拍。

四、富有地域特色的調式

山西民歌以徵調式最為多見,《交城山》就是一首獨具代表性的G徵調式的單旋律山西小調,全曲以主音sol、下屬音do以及屬音re三個音為主,這種以徵調式構成的小調式民歌,具有柔和的性質,常常表現出猶豫、悲痛、凄涼、回憶、沉思的情緒。在曲調線的進行上,上行采用了五聲音階,下行采用了七聲音階,七聲音階中加入了變宮與清角這兩個五聲外音,這兩個外音在樂曲中起到了“潤飾”五聲骨干音的作用。

五、曲折、委婉、細膩的旋法

(一)級進與跳進相結合的旋法

《交城山》小調形式結構短小,全曲共分為兩個樂句,每個樂句四個小節。在第一個樂句中,一、二、四小節都是在下行,只有第三小節是上行,而且是三度以內的級進上行,緊接著第四小節是一個五度大跳加連續的下行,仿佛是在嘆息著訴說生活的不幸,又給人以平穩流暢之感。在第二樂句中,第一小節采用了小六度的跳進,而后反向進行到了re,這是山西地區特有的一種音樂曲調旋法,第二小節,采用了第一樂句第四小節的音樂材料,繼續使用了五度大跳加連續下行,緊接著第三小節采用sol la的二度級進加上la re的四度跳進上行,使之形成了一個“碗狀”的幅度,并且音符跨度進行在一個八度之內,其中,第一樂句中使用的“Sol-Fa-Mi”的下行級進,和“Mi-La”的向上四度大跳,以及“Sol-do”的向下五度大跳。這些下行的級進以及四五度的大跳旋法,使得旋律起伏跌宕、委婉曲折。從而《交城山》既具有山區高亢嘹亮的特點,又有凄涼,哀怨的內涵。這種旋律的走向與山西地區的地理環境有著密不可分的聯系。

(二)繞音旋法

《交城山》篇幅較小,音域跨度不大。全曲最低音到最高音,一共跨越了九度,最低音為小字一組的C,最高音為小字二組的D,曲調的上下起伏跨度較小。全曲的最高音la出現在第一樂句的第二小節,除此之外,每個樂節的起始音都用調式主音sol,全曲都是在圍繞著主音sol進行環繞,使得全曲的音樂性格鮮明而穩定。這種圍繞主音的旋法是非常具有山西地方特色的,它也是形成了山西民歌《交城山》婉轉流暢,動聽的重要原因之一。

(三)主音的下四度終止

《交城山》在結尾的最后一小節,采用了一個四度向下跳進的倚音,在倚音的幫助下,歌曲完美的落在了主音sol上,使得音樂連貫順暢,曲調優美動人。從四度跳進到主音的終止在山西民歌中的使用也是尤其的頻繁與典型。

六、結語

《交城山》之所以深受山西人民的喜愛,是因為它別具一格的音樂旋律唱出了山西人民的心聲;是因為它通俗易懂、簡單明了以及群眾化的語言格調傳承著山西人民艱苦奮斗的民族精神;是因為它豐富的文化內涵鼓舞著我們一代又一代的山西英雄兒女奮發圖強。幾百年來,圍繞著交城山水、交城人,山西兒女蘊育出了一系列的動人故事,但隨著交城境內柏葉口水庫的投入運營,“搶水”的歷史已經告一段落。然而,在現實生活發生日新月異改變的今天,《交城山》文化卻不會消失,山西民歌《交城山》就是那段歷史的一個濃縮,現如今雖已脫離歷史,卻成為整個山西的文化財富。它傳唱了幾百年來交城人的辛酸與無奈,傳承了交城人與交城水的不解情結。它優美的旋律讓全國人民如醉如癡的同時,對于交城兒女來說更是一種鼓舞、一種鞭策。

《交城山》蘊含著濃郁的鄉土氣息,承載了大量的地域文化信息,真實地反映了當地人民的生活環境和飲食習慣,它優美動聽的旋律除給人們帶來藝術享受之外,也讓更多的人了解到了山西的民風民俗和它的歷史價值。隨著時代的發展,這首小調經過一代又一代人對詞曲的創作和演變,產生出了很多種不同的版本,并且不斷有人在原有民歌曲調的基礎上進行填詞,運用于其它的音樂形式之中。它的這種創作離不開山西人民土生土長的自然、地理、文化環境,更離不開山西人民與生俱來的人格特點。山西作為一個具有豐富的中華傳統文化特色的省份,音樂和文化底蘊可謂是相當的濃厚。研究山西的民歌,對傳播與傳承山西文化,乃至傳播與傳承中國傳統文化都起著重要的推動作用。然而,隨著人類現代化進程的逐步加快,民歌的生存環境和發展前景陷入了困境,這類傳統的藝術面臨著嚴峻的生存挑戰。可是,我們不能忘記,一個民族的標志是它本民族的文化記憶,民族文化記憶力的斷裂就意味著自我意識的喪失。所以,我們必須挖掘和整理民間文化的精華,保護和拯救中華民族“非物質文化遺產”。作為民族文化遺產的地方小調應當得到挖掘整理和研究保護,筆者認為我們這代人應該肩負起追尋歷史記憶、尋根本土文化的歷史使命,認識和保護這些歷史積層的“活標本”,讓我們傳統的中國地方文化更具有生命力和競爭力。■