服刑女犯未成年子女家庭支持缺失與內外整合性替代

劉 威,單希政

(1.吉林大學 哲學社會學院,長春 130012;2.精英路德教育集團 國際部,美國威斯康星州 哈特蘭市 53029)

社會支持理論存在一個基本假設,即原生家庭是個體成長最重要的場所,是社會支持最主要的來源。這一理論假設為社會工作以家庭作為基本介入單元提供了內在動力。但它未回應的是,當原生家庭缺損不全、不能正常發揮社會功能時,如何進行接續和策略性彌補。進而言之,如何通過外部社會力量的功能替代和家庭內部關系的功能轉化,打通社會支持和家庭支持的資源渠道,促進家庭成員的正常社會化。本文對L省女子監獄的100名女性罪犯家庭進行了調查,在此基礎上,分析服刑女犯家庭功能缺失對未成年子女社會化的影響,并從社會系統視角提出替代性措施。

本研究所關注的在押女犯,亦即監內服刑女犯,其中,許多是孩子的母親,她們是家庭中撫養孩子的主要成員,承擔更多的照顧和教育未成年子女的責任。女性因犯罪而入獄服刑,導致她們照顧和教育責任的缺失,其子女面臨惡劣的生活處境。艱難的處境和現實的矛盾對于這些未成年孩子的身心造成了重大傷害,導致他們社會化的障礙重重,甚至誤入歧途、走上犯罪的道路。

一、漩渦效應與服刑女犯未成年子女的家庭支持缺失

目前,中國女性囚犯的人數正在逐年增加。過去10年,其總人數增加了46%。截至2015年底,我國僅在監獄服刑的罪犯已經接近170萬人,女性囚犯的人數占總囚犯人數的6.3%。與之伴隨的是,服刑人員未成年子女人數迅速攀升,已經突破75萬余人。[1]這個群體成為社會中一個特殊的弱勢群體,備受關注。為了鏈接資源,我們創辦了專門服務留守兒童的公益網站——豆芽網,在公益服務過程中,接觸到了留守兒童中的一個特殊群體,他們是更加弱勢和沉重的“在押犯人的未成年子女”。

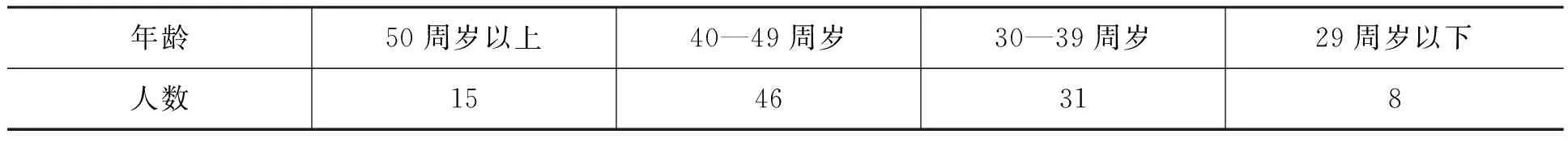

在L省女子監獄,在押服刑女犯3 780人。根據研究需要,筆者采取簡單隨機抽樣的方式抽取了100位女性犯人,對她們進行訪談調查。在得到在押女犯同意的前提下,筆者獲得研究資料和信息,并對一部分未成年子女進行了結對幫扶。這些受訪女犯的年齡分布如下:

表1-1 受訪在押女犯的年齡分布表

從上表可以看出,絕大多數的在押女犯都是婚育適齡女性,正處于上有老、下有小的階段。他們的孩子正值青春年華,最需要母愛的呵護和溫暖,可是卻飽受母子離別之苦。按照生命周期的基本規律,這些在押女犯的父母都已進入暮年,體力下降、精力有限,很難對孫輩進行隔代照顧。

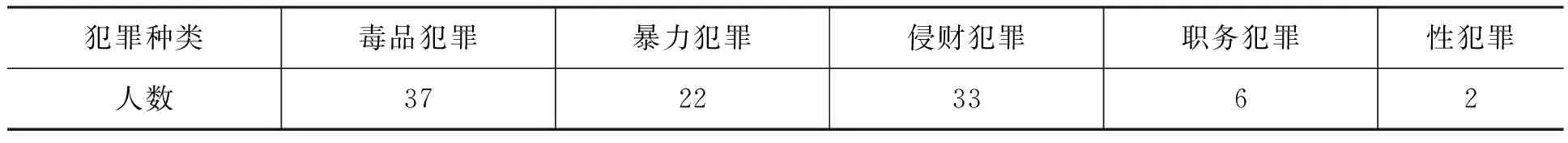

表1-2 受訪在押女犯的犯罪種類分布表

從上表可以發現,這些受訪的女性罪犯多涉及毒品、侵財和暴力犯罪。在暴力犯罪中,他們往往觸犯了故意殺人、故意傷害之類的重罪。總體上,大多數女性服刑犯人都是為了謀取經濟利益,從事諸如販毒、詐騙、貪污、受賄、介紹賣淫、盜竊等犯罪行為。

在接受調查的100位服刑女犯中,96位女性罪犯有子女。在這些擁有子女的女犯中,有67位處于離婚狀態。對于這些離異的女犯,如果孩子跟隨女犯生活,日常照顧只能由外祖父母承擔,往往心有余而力不足;如果離異后孩子跟隨父親生活,孩子被帶走后,幾乎與在押女犯失去聯系,親子關系斷裂,孩子的母愛嚴重缺失。據筆者調查,對于與父親生活在一起的孩子來說,無論父母婚姻關系是否破裂,父親往往由于忙于工作、社交,很難對子女進行悉心照顧。在日常生活中,他們常常將孩子放到祖父母處,由家里老人代管和看護。在家庭中,老人成為孩子的主要互動對象。

上述擁有子女的女犯中,69位的子女處于未成年階段。其中,婚姻處于破裂狀態的女犯人數達到61人。在這些未成年子女中,有32位與父親一起生活,21位未成年孩子與祖父母、外祖父母生活在一起,其余的未成年人是與親戚、老師和其他人一起生活。犯盜竊罪的楊某今年42歲,有一個9歲的女兒。她說:“孩子爸爸離開家,在南方打工,孩子和爺爺奶奶一起生活,可是她爺爺奶奶歲數大了,只能照顧吃穿,對學習輔導不了,平時也沒有太多交流。”可見,對于在押女犯的未成年子女來說,吃飽穿暖的基本生活需要基本能夠保證,但是對于精神撫慰和家庭教育無疑是缺失的,這就造成很多未成年子女的社會化過程是不完整的。

在擁有未成年子女的69人中,27位服刑女犯來自“雙押犯”家庭,即夫妻、父女、母女或兄弟姐妹兩人或兩人以上均是監獄在押人員,處于服刑狀態。[2]在如此破裂殘缺的家庭環境中,未成年子女的成長狀態和社會化過程可想而知,他們不僅物質條件匱乏,而且缺少基本的照顧和教育,處于物質和精神雙重缺失的狀態,健康成長無從談起。

對正在服刑的女犯家庭而言,它們普遍存在生活困難、經濟拮據的狀況。筆者調查顯示,在押女犯未成年子女生活的主要經濟來源中,34%的子女的經濟來源主要來自父親收入;25%的子女是由親友接濟;11%的未成年子女依托最低生活保障、民政扶持等政府救濟途徑;13%的未成年子女由社會捐贈和公益支持;17%的未成年子女沒有收入來源。對這些女犯子女而言,大部分雖然能夠勉強維系生活,但經濟狀況十分堪憂。案主趙某說:“我有三個孩子,大兒子17歲,兩個女兒是雙胞胎,11歲,生活負擔確實比較重。也正因為想讓自己多掙點錢,才錯走了這條路,去販毒。現在我被判刑后,家庭生活就更加困難了。”在她們入獄以后,家庭狀況會更加惡化。普通的留守兒童會得到父母在外打工掙來的錢,可是,在押女犯的未成年子女既無法獲得母親的關愛,也不能收到母親從外地寄來的匯款。并且,一些家屬為了到省會城市來探監,花費交通、食宿等額外支出,導致在押女犯的家庭經濟狀況雪上加霜。由于經濟的限制,很多家在外地的女犯家屬不能或者很少來探視,造成女犯與家庭的隔閡,對于罪犯的教育改造不利。

綜上所述,入獄服刑對于女犯及其家庭而言是一個重要轉折。它不僅意味著家庭結構的解體和家庭關系的破裂,而且預示著整個家庭命運的沉淪。它猶如一個深不見底的巨型漩渦,使人陷入不能自脫的境地。處于漩渦中心的家庭事件便是作為家庭核心成員的年輕母親鋃鐺入獄,它是家庭命運急轉直下的開端,從此帶來了一連串愈發嚴重的負面后果,諸如夫妻離異、親子隔離、雙犯家庭等,帶動著整個家庭止不住的快速向下墜落。

二、家庭支持缺失對服刑女犯未成年子女社會化的影響

不難發現,女犯因罪入獄,對其家庭造成了嚴重打擊,不僅破壞了原有的家庭結構,而且影響了家庭的正常運行。母親角色的缺位、家庭功能的缺失、親子關系的隔離,為未成年子女的社會化帶來了極大阻礙。

1.女犯未成年子女陷入心理困境、性格封閉

受訪者王某說:“(我的)孩子未成年,因為母親犯罪給孩子造成了傷害,在精神和心理方面無法與健全家庭的孩子一樣,缺乏母愛,整天把自己關在家里,也不愿意與同學接觸。”對于未成年人來說,家庭和學校是主要的社會活動場所,其社會化亦主要依托家庭熏染和學校教育完成。可是,服刑女犯的未成年子女卻無法獲得完整的家庭關系和正常的學校教育。他們的家庭是殘缺的,既沒有母親的關愛,又面臨經濟的窘迫,無法得到很多同齡人該有的關愛和物質滿足。在學校里,同學之間的比較和異樣眼光也令他們自卑,在同輩群體中無法獲得歸屬感和自我認同。大部分受訪的在押女犯認為,未成年子女需要進行精神和心理健康方面的輔導。

2.女犯未成年子女受到同輩排斥、社交困難

母親鋃鐺入獄,對于很多未成年子女來說,猶如永遠無法擺脫的標簽,摧毀了他們的社會交往網絡。服刑的母親、破裂的家庭,往往會引起同輩群體的歧視和社區鄰里的排斥。來自省會城市的接受救助兒童陳某十分清楚家庭的狀況,她不堪同學和老師異樣的眼光,頻頻逃學、棄學。“自從媽媽被關起來,爸爸也出去打工了,我和爺爺在一起生活。我再也沒有吃過肯德基,爺爺每天就是做點燉菜給我吃。班級組織活動的時候我特別不想去,老師知道我家的情況,不收我錢,我也不愿去”(根據陳某訪談資料整理)。家庭無法提供有效的支持和控制,是未成年人犯罪的一個重要社會風險因素。[3]受訪者江某(本人42歲,女兒13歲)“希望孩子的老師和同學能給予孩子更多的微笑和幫助”。

未成年子女不僅無法得到與同齡人一樣的照顧和關愛,而且經濟十分困難,加劇自卑心理,招致同輩排斥。在對在押女犯未成年子女結對幫扶的過程中,我們確實看到很多孩子生活貧困,甚至衣食無著。

3.女犯未成年子女親子關系隔離、親情缺失

在L省,共有13個地市,21座監獄,卻只有1座女子監獄,在這種情況下,路途遙遠,成為女犯家屬探視的主要障礙,導致女犯與家人會面不足。調查表明,通勤時間長、探視成本高是很多在押女犯無法與子女謀面的最主要原因。受訪者秦某(36歲,犯盜竊罪)與女兒一年能見上一面,她說:“從我家住的地方到監獄,(家屬來看我)要坐一宿火車,孩子就是在寒假的時候能來一次,也就一年一次。開學的時候不想耽誤她學習。”L省幅員遼闊,對于居住在偏遠農村的家屬來說,來一次省城需要花費三天時間。在受訪的在押女犯中,僅有29%的在押女犯可以與子女進行正常看望,保障親情的交流和維系;40%的在押女犯只能通過電話和子女進行簡單交流;其余的在押女犯和子女沒有聯系。在L省女子監獄,在押女犯中還有家鄉遠在貴州、湖南、浙江等地的跨省犯人,她們的探視成本更加無法想象。貴州籍的在押女犯李某(43歲,犯販賣毒品罪)被判處有期徒刑15年,“已經關了3年多了,家屬還沒有來(看望)過。我常常在夢中與家人相見,對親人兒女的思念和愧疚用語言無法表達,自己這輩子最對不起的就是父母和兒女”。一些服刑女犯由于長期和孩子缺乏聯系,親子關系斷裂。詹某(51歲,犯故意傷害罪)服刑已經快5年了,“一直見不到孩子,孩子和他奶奶生活在一起,爸爸在外面生活,有了另外的家。我特別想念孩子,如果有可能,我想知道他現在過得怎么樣”。

由于探視成本高、制度不完善,導致服刑女犯與子女缺乏有效的溝通渠道,親子關系處于疏離甚至缺失的狀態。本研究調查,在監獄中,服刑女犯最關心子女的問題包括:“孩子無人照管;孩子會遭受社會歧視;孩子生病;孩子不上學”。從服刑女犯的角度來說,未成年子女的正常探視可以消除服刑女犯作為母親的擔心,同時也是服刑女犯安心改造的精神支柱;從子女的角度來說,暢通的、充分的探視可以滿足未成年子女對親情的渴望,讓他們享受親情的溫暖,親子關系得到延續。

4.女犯未成年子女輟學嚴重、越軌風險大增

在押女犯的受教育水平普遍不高,接受過大學教育的寥寥無幾。調查表明,只有少量職務犯罪的女性罪犯擁有較高學歷。對于多數在押女犯而言,她們自身知識和能力儲備不足,因而在就業上屢屢碰壁,大多數人沒有正式職業,不良朋友的影響和眼前利益的驅使使他們鋌而走險,落入犯罪深淵。因此,希望孩子能夠認真讀書,未來順利就業,避免重蹈自身的覆轍,成為絕大部分女性罪犯的樸素愿望。受訪者李某(本人48歲,犯故意傷害罪,女兒14歲)說:“希望孩子多學點知識,有個文憑,找個穩定的工作,能掙點錢養活自己。”可是現實并不如意,根據我國司法部的統計數據顯示,13.1%在押罪犯的未成年子女早早失學,其中居住在大中城市的為6.6%,居住在小城市、縣、鎮的為10.1%,居住在農村的更為嚴峻,輟學率達到16.1%。

本研究的調查結果也印證了上述情況,在擁有子女的96位服刑女犯家庭中,大部分子女初中未畢業就輟學了,一些人在初中畢業后就進入了社會,能夠讀到高中或大學的不足17%。受訪者陳某(45歲,犯組織賣淫罪)的兒子今年15歲,在陳某入獄后,他由厭學變為逃學,由逃學變成失學。陳某與丈夫離婚后,“多年沒有見過孩子,想讓政府幫助看看孩子是否正常成長,有沒有生活上的困難”。調查表明,很多未成年人都是在父母入獄后失學的,受訪者趙某(50歲,犯非法侵占罪)對輟學的孩子充滿了遺憾。她說:“我賺錢就是想叫他好好念書,將來好有出息。遺憾的是他不想念書,我入獄后,沒人看著,他就一直都在逃學,就連老師都說管不住了,不想要這個學生了,對于這一點我心里非常難過。”受到同輩群體的歧視和排斥是很多孩子輟學的最主要原因。在這種情況下,這些孩子往往會找尋一個能夠接納自己和忽視自身“標簽”的亞文化群體,在“兄弟姐妹義氣”中尋求安慰和認同,這也是在押罪犯子女容易走上犯罪道路的深層原因。[4]

三、功能替代與未成年子女社會化的“非典型案例”

在社會學視野中,家庭支持是個體社會生活的基礎。一方面,家庭是家庭成員生活的基本場所,涉及家庭成員生活的各個方面,為家庭成員的健康成長提供必不可少的支持。家庭在物質上的供給、在生產上的合作、在生活上的照顧、在教育上的塑造、在感情上的支持和在精神上的慰藉,能夠消除家庭系統外社會生活帶來的緊張和挫折,分擔社會風險,應對外部挑戰。另一方面,家庭生活的改善、家庭成員的成長,離不開所有家庭成員的投入和參與,需要家庭成員之間的相互支持。只有為家庭成員建立和諧的家庭關系,提供必要的以家庭為基礎的支持,才能滿足家庭成員的基本需要,真正改善家庭成員的社會生活狀況。

對于孩子來說,家庭是他們社會化的第一場所,[5]家庭成為影響其健康成長的關鍵因素。家庭幫助孩子學習基本生活技能和生存經驗,協助他們熟悉掌握基本的人際溝通技巧和生活原則,提升孩子的社會適應能力。孩子的行為學習與家庭成員之間的互動交流方式是緊密關聯的,尤其孩子與父母親之間的溝通交流,是影響孩子行為學習的重要因素。當孩子出現行為偏差時,要準確理解孩子的問題就不能脫離家庭系統,它或許是家庭對個體的功能的一種缺失,[6]家庭未能正常滿足孩子的需要,因此,恢復家庭功能對于解決案主的問題意義重大。

服刑女犯的未成年子女由于生長在殘缺家庭之中,親子隔離的創傷和家庭照料的缺失使他們缺乏成長的環境和發展的保障。父母角色的缺位,尤其是母親的入獄,讓原生家庭的保護、支持和養育功能嚴重匱乏,無法滿足女犯子女身心健康發展,阻礙了女犯子女的社會化進程。通過上述調查研究,我們不難發現,服刑女犯子女由于缺乏監護和溫暖,普遍在生活技能、人際交往、心理健康、自我認同等方面存在嚴重障礙,容易出現自我封閉、厭學逃學、過早失學、吸煙酗酒、意外傷害、結識不良青少年甚至違法犯罪等身心障礙和偏差行為。

可是,在筆者調查中,卻出現了兩個“非典型”的案例。他們同為服刑女犯的子女,同處未成年的年齡階段,雖然家庭殘缺、親子隔離、母愛缺失,但逆境重生、“一反常態”,在社會化之路上走的頗為平順。

案例一:張某是一位14歲男孩,家住L省M市,目前就讀于中學。父親是汽車修理工,母親犯詐騙罪、非法侵占罪,目前在L省女子監獄服刑。母親入獄后,張某父母離異,經協議,張某跟隨母親生活。他現和外祖父、外祖母住在約18平方米的一房屋內,條件較為簡陋,周邊衛生和治安狀況較差。家中缺少穩定的經濟來源,只靠外祖父的退休金和父親給予的少量生活費生活。因長期和年事已高的外祖父母生活在一起,使張某的日常交流遇到了障礙,張某的教育也成為很大困難。雖然張某和父母鮮少交流,但平日與舅舅和舅媽、叔叔和嬸嬸互動頻繁。他們對張某十分關心,從學習輔導到生活照料均較為細致,經常與張某談心,在周末陪伴他,一起出去玩。張某較聽叔叔和嬸嬸的話,內心深處將他們視為比父母還要親的人。據張某母親反映,張某較為自律,吃苦耐勞,勤儉節約,學習成績優異,在不久前獲得了全省物理競賽的一等獎,令家人高興和放心。

案例二:小趙,女,今年17歲,因母親入獄而過早輟學,一度自我封閉,沉默寡言,與一些社會閑散青少年混跡在一起。去年,“豆芽兒”公益志愿者組織為服刑女犯子女搭建創業平臺、創造就業機會。小趙經過“豆芽兒”鏈接,與愛心人士結成幫扶對子,創辦了手工制品創意工坊,開辦了淘寶網店,有了一技之長。通過“豆芽兒”公益志愿者組織的協調,小趙申請到政府生活困難補助,并與在L省女子監獄服刑的母親見了面。她與母親有一個小小的約定,每個月見一面,直到母親出獄的那天來一個大大的擁抱。母女倆的定期會面,讓她們重新感受到了家庭的溫暖。同時,小趙成為“豆芽兒”公益組織的一員,積極參與志愿服務活動,實現自我價值,增強自我效能感。2018年6月,她被評為省級優秀志愿者。

在上述兩個案例中,家庭結構均因母親入獄而破損不堪,親子關系的斷裂和父母角色的缺失使未成年子女缺少充分的生活照顧和必要的家庭教育,從小缺乏家庭溫暖使他們社會化困難重重。但是,不同尋常的是,案例中的張某和趙某都克服了現實的苦難和家庭的逆境,在艱難生活環境中開辟出一條發展的新路。案例一中的張某主要依托舅舅和舅媽、叔叔和嬸嬸照顧,在一定程度上,他們的呵護、教育和引導既緩解了張某日常生活的困擾,也彌補了張某父母角色的缺失,讓張某在父母離場的情況下仍能感受到生活的陽光和溫暖。他對叔叔和嬸嬸的認同延續了對母愛的眷念,親子關系獲得了替代性發展。筆者認為,張某的順利社會化源于“家庭內的功能替代”。它通過親緣關系的投入和強化,重新整合家庭內部的關系資源,實現親緣關系替代親子關系的“功能轉化”,幫助未成年子女擺脫親子缺失、家庭破損的現實困境。

在案例二中,趙某的正常社會化源于“家庭外的功能替代”。通過社會組織的資源鏈接和資源整合,小趙不僅獲得了政府補助和就業機會,還擁有了一技之長和人際網絡。在社會組織的支持下,小趙與母親建立了定期會面制度,隔離的親子關系重新獲得了彌合和延續。通過成為公益組織的一員,小趙參加志愿服務活動,從而接觸社會和了解社會,實現自我價值和社會價值,增強身份認同和社會歸屬感。總之,源自社會組織的社會支持在一定程度上替代和補充了缺失的家庭功能,成為未成年子女社會化的重要保障。

四、服刑女犯未成年子女家庭支持的內外整合性替代

之所以將上文兩個未成年子女正常社會化的案例謂之“非典型案例”,一是因為二者在整個調查樣本中極為稀少,確實不夠典型,二是因為兩個案例的成功經驗彼此分立,沒有重疊之處,缺乏可供參照的共性。筆者分析認為,雖然兩個個案共同回應家庭功能的缺失問題,但是由于它們是相互獨立和孤立的個案實踐,前者源于“家庭內的功能替代”,后者源于“家庭外的功能替代”,使它們充滿了偶然性和不可復制性。為了增強上述替代模式在實際操作中的適用能力,提高實踐經驗的可復制性和推廣性,幫助服刑女犯未成年子女更健康地社會化,切實打通和整合“家庭內”與“家庭外”的兩種功能替代路徑,成為題中應有之意。

為了整合“家庭內”與“家庭外”的功能替代模式,真正解開未成年子女家庭功能缺失的“結”,我們必須重新回到社會支持理論的原點。在社會支持理論中,社會關系網絡是個體或群體可資利用的社會資源,它可以為社會成員提供改變生活狀況的機會和條件。這一理論為社會工作者通過網絡關系介入案主生活,挖掘既有社會網絡中的“關系資源”并重新協調、整合和激活這些“關系資源”埋下了伏筆。在實務過程中,社會支持內容更為豐富,它不僅強調挖掘既有社會網絡中的“關系資源”,而且特指政府、社區和公益組織等主體運用政策資源、整合社會力量,鏈接和開創出新的“關系資源”,對弱勢群體進行物質幫助和精神疏導的社會行為。[7]社會支持不僅涉及政府部門和專業人士提供的正式援助,還涉及日常生活中由家庭、朋友、同事、鄰居提供的各種非正式幫助。較之其他弱勢群體,在押女犯未成年子女的正式和非正式社會支持均更為匱乏。

在正式社會支持方面,由于國家福利體系不健全以及救助體系滯后、缺乏健全的立法保護、兒童保護政策缺失以及落實不到位,很多服刑人員的未成年子女因失去應有的家庭關懷和撫養教育,發展成為社會上一個新的弱勢群體。服刑人員未成年子女本該像同齡孩子一樣享受父母的呵護、家庭的溫暖以及良好的學校教育,快樂地度過童年時光,然而卻因為突如其來的家庭變故使這一切化為烏有,這群孩子就像無根的小草,在不為人知的角落里,任憑風吹和雨打。在制度設計層面,由于他們法律意義上父母的存在,因此并不符合國家福利機構的收養和救助條件,甚至由于身份標簽的存在,不能享受政府對困難群體的生活救助。[8]

進而言之,服刑人員未成年子女作為我國產生較早、受關注較少、保障缺失的一個特殊弱勢群體,改善他們的生活、完善他們的福利、促進他們的發展不僅是社會保障體系的一部分,也是國家責任和社會文明的重要體現。由于制度排斥和社會歧視的存在,刑滿釋放人員及其子女能夠得到的正式社會保障和支持微乎其微。在國家社會保障體系中,在押女犯的未成年子女生活未得到充分的關注。政府主導的正式社會支持幾乎不光顧這個“弱勢群體”。基于此,對于在押女犯未成年子女的保護和照顧,需要依托社會公益組織提供的外部資源。

在幫助在押女犯未成年子女的過程中,社會公益組織扮演的主要角色是社會支持網絡的“編織者”。包括社工服務機構在內的公益慈善組織運用“社會思維”,通過政策倡導、資源整合、多方聯動和鼓勵公眾參與,為在押女犯家庭及其未成年子女編織企業、社區、學校、社會組織和國家支持等多位一體的支持網絡格局,幫助他們獲取情感、認同、物質、政策等方面的支持,恢復社會功能,實現正常發展,推進社會再適應。因此,鼓勵公益慈善組織參與和介入在押女犯子女的保護和照顧,既是權宜之計,也是戰略之舉。我們可以在慈善部門、志愿者組織、非營利部門等社會力量中孵化出專門針對服刑罪犯未成年子女的專業援助機構,提升服務活動的專業性和針對性。在“政府失靈”之時,發揮民間組織力量、整合社會公益資源、呼吁公眾積極參與,用家庭外的專業化、社會化的支持來“替代”家庭內功能的缺失,是一種無可奈何的可行路徑。

對于“家庭內的功能替代”,筆者認為,要把未成年子女看成是復雜的多維關系系統的一部分,用“家庭思維”重建家庭支持。這一多維關系系統對子女的生活有重大影響,是子女獲得生活支持和人際關系的基本來源。諸如父母、(外)祖父母、兄弟姐妹、姑、伯、叔、嬸、舅、姨之類的家庭角色都是未成年子女自我概念的重要組成部分,即使是當與這些角色相聯系的特定功能已經衰弱或終止,他們還是會影響未成年子女的所思所想、所行所為的。因此,有效動員未成年子女的社會支持系統,要求我們具有“家庭思維”。

用“家庭思維”引領服刑女犯未成年子女的精準幫扶,我們可以從以下三個方面入手:[9]一是社會工作者運用專業技巧幫助家庭“解除羈絆”,超越人際隔閡、打通情緒壁壘,幫助未成年子女將家庭動員起來;二是專業人員與未成年子女一起,識別家庭內應對挑戰、跨越困境的優勢因素和成功經驗,并因勢利導,拓展新的技能和途徑;三是由專業人員幫助未成年子女及其家人集中關注的焦點,把有沖突的需求排出先后次序,將注意力集中在需要解決的問題上。

值得一提的是,服刑女犯家庭及其未成年子女由于標簽意識和自卑心理,往往游離于社會主流群體之外,自我封閉意識較強,不太容易接近。對于大部分服刑罪犯家庭而言,自然而然地存在“小家庭”與“大社會”的隔離。因而,針對該群體的特殊性,專業社工機構和公益慈善組織應擔當同行者和陪伴者角色,融合微觀的“家庭思維”和宏觀的“社會思維”,整合“家庭內”與“家庭外”的功能替代路徑,架起“小家庭”與“大社會”的橋梁。具體來說,專業社工機構和公益慈善組織不僅輸送物質福利、滿足實際需求,更要給予盡可能多的關心和耐心,滿足其基本需要,幫助其融入社會,讓他們感受到社會大家庭的溫暖,燃起積極上進的希望。總之,只有整合未成年子女家庭功能缺失的“內”“外”替代模式,讓服刑女犯的“小家庭”重新融入“大社會”,才能幫助未成年子女超越身份限制,發掘自身潛能,端正人生態度,修復受損的社會化進程,努力實現助人自助的目標和自力更生的氛圍。

五、結語

母親入獄服刑不僅意味著親子關系的斷裂,而且預示著家庭結構的轉變。家庭結構的轉變不是簡單的變化,而是家庭成員需求和互動關系的深刻變革。[10]對于服刑女犯的未成年子女來說,母親入獄服刑既打破了家庭原有的互動關系和交流方式,也導致未成年子女社會化的需求得不到適當滿足,加劇了他們越軌和失范的風險。從這個意義上說,我們對服刑女犯子女的精準幫扶,需要強化“家庭思維”,將家庭結構的改變與家庭成員互動關系的轉變以及家庭成員需求的變化聯系起來,并且將這些變化放在家庭的日常生活場景中審視。

從社會支持的角度而言,服刑女犯未成年子女是最需要關心的弱勢群體。這個特殊弱勢群體的生存和發展將直接影響我國和諧社會的建設和美好生活的實現,也會深刻影響國家的長治久安。對于他們的忽視和放任不管,也會給服刑人員的教育改造工作帶來負面影響。我們必須運用“社會思維”,整合社會資源,動員社會力量,通過家庭內和家庭外的“功能替代”,重建服刑女犯未成年子女的社會支持網絡。只有運用親友照顧、社區支持和社會幫扶等家庭功能替代模式,構建政府牽頭、司法引導、社會協同、多方參與的社會支持體系,實現政府、社會幫扶與家庭、個人需求的精準對接,方能有效彌補親子關系的斷裂和家庭功能的缺失,完善他們的社會保障,滿足他們的成長需求,促進他們健康社會化。