發揮紅色文化資源優勢促進文化旅游融合發展

漳平是閩西革命根據地的重要組成部分,屬于中央蘇區范圍。早在1919年,漳平就有一批愛國知識青年積極投身于“五四”運動,傳播馬克思主義真理。大革命時期,漳平實現第一次國共合作,成立縣農民協會、縣工會、縣婦女部等革命團體,開展轟轟烈烈的工農運動。土地革命戰爭時期,境域內的革命烽火迅速燎原。從1928年誕生第一個中共地方黨組織起,到1937年閩西南三年游擊戰爭結束,轄域內創建巖南漳、巖連寧兩大游擊區,建立中共巖南漳縣委以及10多個縣級以下各級黨組織;成立中華蘇維埃共和國巖南漳縣軍政委員會和15個區、100余個鄉村的蘇維埃政權;組建縣獨立游擊大隊、漳平紅二團、巖南漳游擊隊等各級革命武裝60余支,參加正規紅軍、紅軍游擊隊、赤衛隊近6千余人,并組織發動2萬多名農民開展打土豪、分田地斗爭。紅四軍、紅十二軍、紅二十一軍、紅軍東路軍、紅八團、紅九團等中央主力紅軍部隊均曾在這塊戰略前沿陣地浴血奮戰。漳平由此承擔著鞏固閩西革命根據地,保衛中央蘇區東南大門的艱巨任務,不愧為“前哨尖兵”的稱號。

在波瀾壯闊的革命斗爭歲月里,朱德、羅榮桓、譚震林、鄧子恢、張鼎丞、郭滴人等我黨我軍老一輩無產階級革命家;胡少海、賴毅、郭化若、魏金水、伍洪祥、王直、李德安、熊兆仁等老將軍都曾在漳平這塊紅土地上戰斗和生活過。

新中國成立后,政府的相關部門認定漳平革命基點村129個,其中省定革命基點村31個,市定革命基點村98個,同時確認老區鄉鎮的比重為100%,老區人口占總人口的90%,屬于全國一類老區縣(市)。據普查統計,全市革命遺址共41處,其中革命遺址39處(現存革命遺址36處、完全損毀革命遺址3處),其他早期黨史人物遺址2處。

漳平市紅色資源優勢豐富。1982年,被列為漳平縣文物保護單位的遺址有2處:紅軍題壁留款信舊址榮福堂、龍車革命紀念碑。2016年,被列為漳平市文物保護單位的遺址有13處:《紅軍第四軍司令部布告》張貼舊址(太平橋)、紅四軍前敵委員會舊址(達道堂)、溪南下林民兵倉庫舊址(南洲書院)、漳平縣城防第一赤衛隊舊址(彰福堂)、中共龍車支部成立舊址(游氏宗祠)、內山鄉赤衛隊舊址(琴形祠)、龍車鄉蘇維埃成立舊址(建溪堂)、鄧子恢革命活動舊居(陳寶英厝)、鄧子恢祖居、陳開路舊居(華上堂)、寧洋革命烈士陵園、溪南革命烈士陵園、新橋革命烈士紀念碑。在上列39個革命遺址中,列入縣級愛國主義教育基地2處,即紅色漳平館、朱德率紅四軍出擊閩中紀念館。

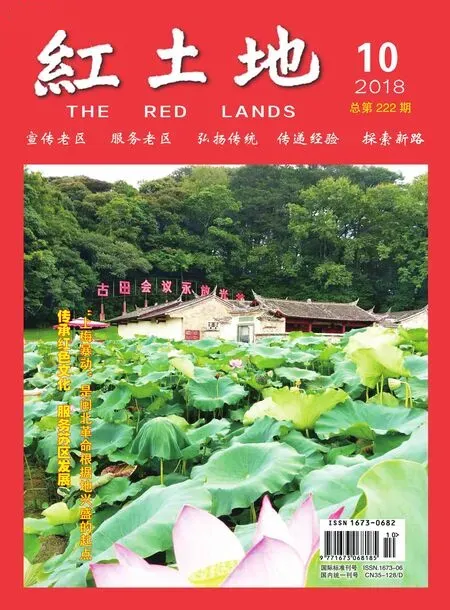

近年來,漳平市政府十分重視象湖紅色革命舊址群的保護工作。在抓好遺址保護工作同時,加大資金投入,興建了象湖紅色革命舊址群3A級風景區,吸引了一批又一批青少年游客前往參觀訪問,收到了傳揚紅色精神,教育后人的效果。