蝦蟹動物性別決定和分化機制研究現狀與展望

張 銀,林 帆,石 西,Khor Waiho,馬洪雨

(1.汕頭大學廣東省海洋生物技術重點實驗室,廣東 汕頭 515063 2.汕頭大學汕頭大學-馬來西亞登嘉樓大學蝦蟹貝類聯合實驗室,廣東 汕頭 515063)

0 引言

脊椎動物的性別形成包括性別決定和性別分化兩個過程,性別決定在精卵結合的瞬間就已經完成,決定了性腺將來向精巢或卵巢發育的方向;而性別分化則是由遺傳性別向性腺性別演變的個體發育過程[1].蝦蟹動物屬無脊椎動物,其中部分大型蝦蟹動物不僅營養豐富,味道鮮美,而且具有很高的經濟價值[2].據記載,自2012年起,全球蝦蟹動物的水產養殖產值就已經突破300億美元,而深入了解養殖它們性別決定、分化及繁殖機制是產業可持續發展的核心問題[3].同時,性別決定和分化是發育生物學、遺傳學、胚胎學等領域的熱點科學問題.再者,部分經濟蝦蟹動物在生長速度、個體大小、市場價格等方面表現出明顯的雌雄差異.因此,對蝦蟹動物的性別決定和分化機制進行深入研究,不僅有助于豐富甲殼動物性別決定的理論基礎,還可以推動人工性別調控技術的開發[4],指導單性養殖和育種,從而促進水產養殖業發展,提高經濟和社會效益.

1 蝦蟹動物性別決定和分化機制

在物種系統進化過程中,蝦蟹動物處于承前啟后的重要位置,與高等脊椎動物相比,其性別決定機制具有原始性、多樣性和可塑性的特點.蝦蟹動物的性別決定和分化主要有遺傳決定型和環境決定型兩種模式,遺傳決定型是指生物體的性別由遺傳因素—性染色體決定,而環境決定型是指生物性腺性別尚未分化前受到環境因素的影響而導致性別分化方向發生改變[4].此外,甲殼動物特有的內分泌腺——促雄性腺在蝦蟹動物性別決定中也扮演著重要的角色.

1.1 遺傳決定型

蝦蟹動物進化地位較低等,性別決定機制大多原始且復雜,主要由性染色體決定.19 世紀末,Carnoy[5]首次報道了褐蝦(Cargon cataphrastus)和普通濱蟹(Carncinns manus)的染色體核型.隨后,世界各國的科學家們對蝦蟹動物染色體開展了廣泛的研究.通過染色體核型分析來確定動物的遺傳性別是一種行之有效的方法.Torrecilla等[6]通過染色體核型分析,在十足目動物中發現了異形性染色體.然而,由于蝦蟹動物的染色體數目較多(從40多對到120多對),且形態較小,同時處于有絲分裂中期的染色體大多呈點狀,著絲點難以分辨,所以給核型分析帶來了較大的困難.大多數蝦蟹動物中并未發現異形性染色體,這可能與其在進化中的地位以及性染色體分化不明顯有關,但并不意味著不存在性染色體[4].

除染色體核型分析外,還可以采用傳統育種技術,通過分析后代雌雄比例的方法間接預測性別決定類型.例如,Malecha等[7]通過性逆轉和雜交等方法發現羅氏沼蝦(Macrobrachium rosenbergii)的性別決定類型可能為ZW/ZZ型,雜交方法還被用來推測斑節對蝦(Penaeus monodon×Penaeus esculentus)的性別決定類型為ZW/ZZ型[8].另外,三倍體誘導的方法被用來證明中華絨螯蟹(Eriocheir sinensis)的性別決定機制可能為ZW/ZZ型[9].

隨著現代分子生物學和高通量測序技術的快速發展,性別連鎖分子標記和遺傳圖譜也被用來確定蝦蟹動物的性別決定機制.如采用遺傳作圖方法將凡納濱對蝦(Litopenaeus vannamei)和日本對蝦(Penaeus japonicus)的性別特異位點定位在雌性遺傳連鎖群中,表明這兩種對蝦的性別決定類型很可能為ZW/ZZ類型[10-11];采用同樣的方法還發現了斑節對蝦(Penaeus monodon)的W和Z染色體對應的連鎖群,證實了6個雌性連鎖分子標記具有由母本遺傳給女兒的遺傳規律,驗證了斑節對蝦的性別決定機制為ZW/ZZ類型[12].我國學者將中華絨螯蟹的性別決定位點定位在遺傳圖譜中,并鑒定到與雌性緊密連鎖的分子標記,發現了Z和W染色體對應的連鎖群,說明該物種的性別決定機制為ZW/ZZ類型[9].通過高密度遺傳圖譜定位性別連鎖位點的方法具有較強的可行性,能夠彌補傳統方法的不足,為揭示甲殼動物性別決定和分化機理開辟新的途徑.作者所在實驗室篩選到擬穴青蟹(Scylla paramamosain)雌性特異的SNP分子標記,并將其定位于高密度遺傳連鎖圖譜中,推測擬穴青蟹的性別決定類型ZW/ZZ(未發表);同時,篩選到銹斑蟳(Charybdis feriatus)雄性特異的SNP分子標記,推斷銹斑蟳(Charybdis feriatus)的性別決定類型為XX/XY(未發表);但是,在遠海梭子蟹(Portunus pelagicus)只篩選到性別相關SNP分子標記,并未獲得性別特異分子標記(未發表).

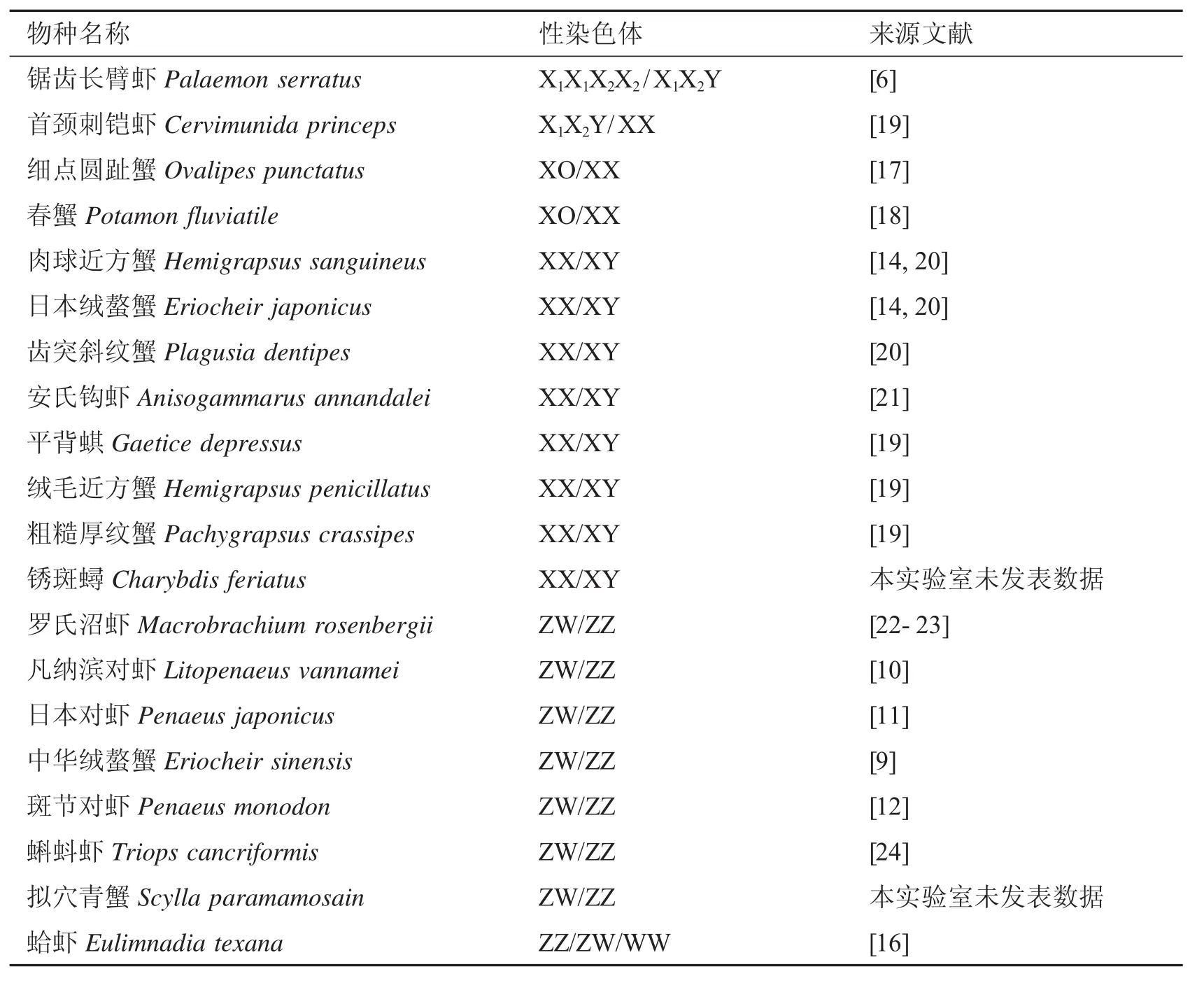

目前,在蝦蟹動物中,已有多個物種的遺傳性別決定類型被報道出來(表1).蝦蟹動物染色體性別決定類型主要有4類:(1)XX/XY型,即雌性同配、雄性異配型,如據Niiyama[13]的觀察,在6個等足目物種中有一個具有異型的性染色體,在26個十足目物種中有8個具有異型的性染色體,其中在斜文蟹屬(Plagusia)、絨螯蟹屬(Eriocheir)、近方蟹屬(Henngrapsus)和長額蝦屬(Pandalus)等一些種的雄性個體中發現有異型性染色體(X-Y)[14];(2)ZW/ZZ型,即雌性異配、雄性同配型,如羅氏沼蝦屬于ZW-ZZ染色體性別決定機制,雌性為異型染色體(ZW),雄性為同型染色體(ZZ),并且這種決定機制具有不完全性,可能還受環境、上位或其他遺傳因素影響[15].在蛤蝦(Eulimnadia texana)中,雄性個體是純合的ZZ型,雌雄同體的個體是ZW或WW型,而WW型個體只能產生雌雄同體的后代[16].(3)XX/XO型,即雄性少一條染色體,有研究發現細點圓趾蟹(Ovalipes punctatus)[17]和春蟹(Potamon fluviatile)[18]的性染色體類型是 XX/XO 型.(4)復性染色體,研究表明鎧甲蝦科中的雄性頸刺鎧蝦(Cervimunida princeps)具有X1X2Y染色體決定類型[19],而鋸齒長臂蝦(Palaemon serratus)屬于X1X1X2X2/X1X2Y染色體決定類型[6].

表1 蝦蟹動物染色體性別決定類型匯總

1.2 環境決定型

蝦蟹動物的性染色體或性別決定機制處于進化的早期階段,遺傳因素對性別的決定強度明顯低于高等脊椎動物,其性別決定和分化易受外界環境的影響.作為生活在開放性環境中的類群,蝦蟹動物的性別決定及其分化有可能受溫度、光照、鹽度及性激素等影響[4,25].

研究表明,采用高溫處理中國對蝦(Fenneropenaeus chinensis)受精卵后,其群體性別比例發生了顯著變化(P<0.01)[26].同樣,溫度能夠影響杜氏鉤蝦(Gammarus duebeni)的性別比例,若親蝦的生活水溫為5~8℃,則后代中包含雌、雄個體;若低于5℃時,則后代均為雄性;若高于8℃時,則后代均為雌性.進一步的研究表明,若親蝦的生活水溫為13℃,在產卵前幾天將其置于4.5℃水體中生活1天時間,就足以使其后代均為雄性;若先使父本在4.5℃水體中生活兩星期,之后再放置到13℃水體中,并在1~2天內與母本交配,則產生的后代幾乎全部為雄性[27].還有研究表明,采用溫度休克的辦法處理中國對蝦受精卵,則后代的雌性比例高達86%(75~93.2%)[28].除此之外,季節也會對蝦蟹動物的性別比例產生一定影響,如在寒冷季節,褐蝦的雌性個體數量明顯多于雄性個體(約3倍);在夏季,兩性之比約為1∶1;而到了秋季,雌性數量又明顯少于雄性[4].在4~5月份,擬須蝦(Aristaeomorpha foliacea)的雌性個體數量多于雄性,而在8~10月份,則以雄蝦居多[29];在春季,鷹爪蝦(Trachypenaeus curvirostris)的雌性個體數量多于雄性,而在秋季,則剛好相反[29];克氏原鰲蝦(Procambarus clarkii)雄性個體的倒刺也隨季節而變化,在春夏交配季節倒刺長出,而秋冬季節倒刺消失[30].

研究表明,光照也能夠影響蝦蟹動物的性別決定和分化.光照周期不但可以影響云斑厚紋蟹(Pachygrapsus marmoratus)雌性個體的生殖功能[31],而且能夠影響杜氏鉤蝦的性別比例[32].用紫外線照射可誘發蝦蟹動物雄性個體產生[29].Wu等[25]認為光照周期影響甲殼動物的性別分化的原因可能是通過影響神經分泌細胞的分泌活動進而控制促雄性腺的分化而實現的.

鹽度被認為可能通過影響甲殼動物血淋巴中的性激素濃度進而影響性腺分化[25].研究表明,水體鹽度升高可引起1秋齡雌性中華絨螯蟹血淋巴中雌二醇水平和Ca2+含量上升,導致雌性中華絨螯蟹性早熟,而血淋巴中雌二醇含量與鹽度之間具有劑量依存關系[33].

據報道,脊椎動物的性激素如 17-β雌二醇(17-β estradiol)、甲基睪丸酮(methyltestosterone)、己烯雌醇(stibestrol)、己烷雌酚(hexoestrol)等對蝦蟹動物性別決定幾乎不起作用,只能促進性腺的發育、胚子形成及幼體生長[34-35].利用17α-甲基睪丸酮投喂羅氏沼蝦,并沒有顯著改變其性別比例[36].王桂忠等[37]用己烯雌酚處理鋸緣青蟹(Scylla serrata)幼體,未能改變其性別,但加速了個體生長發育.同樣,使用性激素處理長毛對蝦(Penaeus penicillatus)[38]、中國對蝦[21,39],也未能改變其性別.然而,Kulkarni[40]將睪酮和孕酮以不同時間、不同劑量分別注射哈氏仿對蝦(Parapenaeopsis hardwickii),結果分別促進了雄蝦精子生成和雌蝦卵巢成熟.

1.3 內分泌腺

促雄性腺(Androgenic gland)是甲殼動物特有的內分泌腺,通常位于輸精管或精巢附近,能夠分泌促雄性激素(Insulin-like androgenic gland hormone,AGH),而AGH是雄性分化的主要調控因子[35].Katakura[41]將移入促雄性腺而雄性化的西瓜蟲與正常雌性個體交配,所得后代再與雄性化雌體交配,得到全雌后代.類似的方法最早在羅氏沼蝦中得到充分的利用,不僅成功獲得性逆轉羅氏沼蝦,而且利用性逆轉羅氏沼蝦與正常雄性或雌性交配分別獲得了全雄化或高比例雌性(3∶1)的后代,從而成功完成了單性繁殖[7,42-43].隨后,在端足目、等足目和十足目等多種甲殼動物中的研究表明,將雄性的促雄性腺移除或將其植入雌性個體中,能引起雄性個體雌性化或雌性個體雄性化[23,34-35,44-47].劉紅等[48]將鋸緣青蟹和中華絨螯蟹的促雄性腺提取物分別注射到剛完成性別分化的中華絨螯蟹雌性幼蟹體內,觀察到了雄性化現象,并且發現很低濃度及劑量的提取物即可引起性反轉.

此外,有研究發現,眼柄中X器官-竇腺復合體(X-organ-Sinus-glad complex,XOSG)所分泌的性腺抑制激素(Gonad inhibiting hormone,GIH)和蛻殼抑制激素(Moltinginhibitinghormone,MIH)能夠通過XO-SG-AG-Gonad軸調控精巢的發育,因此,摘除眼柄能夠引起促雄性腺細胞肥大增生,促進AGH分泌,從而促進精巢發育[49].

2 性別決定和分化相關基因

2.1 性別決定相關基因

目前,在蝦蟹動物中已經鑒定出一系列存在于模式動物中的性別決定開關基因的同源基因,包括果蠅中的性別決定基因Sxl、下游調控基因Tra和Tra-2以及線蟲中的基因Fem-1的同源基因[49].然而,由于性別決定系統的復雜性,這些同源基因在蝦蟹動物中是否起到性別開關作用仍不清楚.

盡管性別決定的開關基因在不同物種間的保守性不強,但其下游的性別決定主效基因卻相對保守[50].Dmrt(Doublesex and Mab-3 related transcription factor)是一類具有DM結構域的轉錄調控因子,無論在脊椎動物還是無脊椎動物中,Dmrt在精巢分化和發育過程中均起到非常重要的作用.學者在中華絨螯蟹中鑒定出Dmrt-like基因(Dmrt-like gene),該基因與脊椎動物同源基因十分相似,在精巢中特異表達,采用RNA干擾方法能夠抑制中華絨螯蟹精巢的發育[51-52].在羅氏沼蝦中,學者克隆到兩種Dmrt基因(Dmrt11E和Dmrt99B),這兩種基因表現出相似的性別差異表達模式[53].對Dmrt11E基因進行干擾,能顯著降低促雄性激素基因(AGH)的表達,這表明Dmrt11E可能是AGH基因的上游調控因子[53].相似地,在中國對蝦(Fenneropenaeus chinensis)中也克隆到Doublesex(Dsx)的同源基因Dsx,其表達模式也表現出性別差異性,敲降該基因同樣能降低AGH的表達[54].此外,在東方多刺龍蝦(Sagmariasus verreauxi)中鑒定出了Y連鎖的Dmrt基因(iDMY),是常染色體iDmrt1的刪減版本,該基因可能通過顯性負效應(Dominant Negative Effector)調控常染色體iDmrt1基因的功能而發揮性別決定的作用[55].

促雄性腺能夠分泌促雄性腺激素,在甲殼動物性別調控中發揮著重要的作用.目前,已在多種蝦蟹動物中鑒定到其編碼基因(insulin-like AG hormone,AGH),包括:擬穴青蟹[56]、藍蟹(Callinectes sapidu)[57]、遠海梭子蟹[58]、中國對蝦[59]、羅氏沼蝦[60]和美洲龍紋鰲蝦(Procambarus fallax)[61]等.在羅氏沼蝦中,學者通過干擾AGH基因的表達引起雄性表型衰退并成功實現性逆轉[62],這表明AGH在精巢發育中起重要作用.此外,AGH可以平衡雙性澳洲紅螯螯蝦(Cherax quadricarinatus)的雌雄比例,敲降AGH基因可以導致精巢發育受阻,精子產量減少并促進卵黃生成[63].近年來的研究發現,AGH基因在藍蟹[64]和擬穴青蟹[65]卵巢中表達,且其表達量在青蟹卵巢成熟期急劇升高[66],說明AGH基因可能在部分蝦蟹動物卵巢發育成熟過程中發揮重要作用,但AGH在卵巢發育過程中的具體作用機制還有待于進一步研究.

2.2 性別分化相關基因

在蝦蟹動物中,性別分化發生在性別決定過程之后.性別分化的標志之一便是性腺開始分化,而性腺分化是一個連續漸進的過程,不同物種性腺分化的時期也不盡相同.例如,中華鋸齒米蝦(Neocaridina denticulata sinensis)的性腺組織切片研究表明,其性腺分化是開始于胚后期[67];凡納濱對蝦的外部形態分化早于生殖腺的分化,發育為仔蝦后的第43天可觀察到生殖管,而生殖腺在第55天才開始出現分化[68];日本絨螯蟹在大眼幼體期就可通過生殖管的不同定向區分出雌雄[69];在日本對蝦中,雄性生殖管在仔蝦階段第20天可以辨別出,而性腺分化最早在仔蝦階段第60天可觀察到[70];在中國對蝦中,性腺分化現象在仔蝦階段第76天可被觀察到[71].此外,尹左芬等[72]報道了對蝦外生殖器官的發育與分化情況;林瓊武等[73]從解剖學和組織學的角度對鋸緣青蟹幼體性別分化時期進行了研究.

目前,關于蝦蟹動物性腺發育的研究已深入到分子生物學水平,越來越多參與性腺性別分化的基因被成功克隆,如Vasa基因[74-75]、foxl2基因[76]、卵黃蛋白原基因(Vitellogenin,Vg)[66-77]、蛻皮激素受體基因(Ecdysone Receptor,EcR)[78]及SoxB2 基因[79]等.Fu等[80]通過對處于繁殖期的中華絨螯蟹促雄性腺的轉錄組進行測序,挖掘到與性別分化相關的基因,如:AGH、Sxl、Tra-2、Sry、Ftz-f1、Foxl2、Fem-1等,這些基因與雄性精巢發育和精子形成有關.利用RNA干擾技術,學者們在擬穴青蟹中發現EcR可能通過調節Vg的表達促進卵巢發育,胰島素樣多肽(Insulin-like polypeptides)可以通過PI3K/AKT/TOR信號通路促進卵黃蛋白的合成[66].此外,研究還發現SoxB2基因在中華絨螯蟹精子細胞核的成熟過程中發揮重要作用[79].

隨著二代、三代高通量測序技術的快速發展,對功能基因的研究由單一、小規模的研究逐漸轉向大規模、批量化的組學研究.利用二代測序技術,學者們獲得了大量的蝦、蟹性腺轉錄組信息,包括與性腺分化相關的基因,如Foxl2、Wnt4、Ftz-f1、Fst、Fem-1、Sox9、Vg等[80-84].此外,通過對精巢和卵巢的轉錄組進行研究,作者所在實驗室鑒定出大量與擬穴青蟹性腺分化和發育相關的長鏈非編碼RNA(long non-coding RNA,lncRNA)和功能基因,并初步探討了lncRNAs對靶基因的調控機理[85].然而,關于基因在蝦蟹動物性腺分化與發育過程中的功能研究依然十分缺乏.

3 展望

隨著蝦蟹動物養殖業的快速發展,對蝦蟹動物性別決定和分化生物學問題的研究愈發顯得重要.分子生物學和基因組學技術的快速發展為性別決定和分化機制研究提供了新的研究思路和方法.近年來,通過發掘性別連鎖分子標記、構建高密度遺傳圖譜以及采用多組學結合的方法已逐漸被用于探索蝦蟹動物性別決定及分化機制.

相對于魚類及其他模式物種,蝦蟹動物性別決定和分化的研究還處于相對落后的階段,諸多性別相關的生物學機理尚不清楚,如:性別決定的開關基因、性腺分化關鍵期和性腺發育的調控機制等.此外,由于物種本身的特殊性(受精、胚胎生物學特性及孵化方式等),一些可以在模式生物上廣泛應用的分子生物學技術如顯微注射、基因編輯等還難以應用于蝦蟹動物.

以性別控制研究為例,通常蝦蟹動物雌雄外部形態的分化要早于性腺的分化,如果不明確性腺分化關鍵期,研究者就很難在合適的時機(性腺分化前)開展促雄性腺移植實驗,最終限制了性反轉實踐.同樣,在研究性別決定基因的生物學功能時,如果不能在性腺分化前實施基因干擾,就無法證實該基因的功能.因此,一方面我們要利用現有的技術方法揭示蝦蟹動物性別決定和分化的科學規律;另一方面,要開發新的適合蝦蟹動物的基因功能研究方法,更精準的闡明性別相關科學規律.