地域文化在建筑設計中呈現的表象與精神微探

林 業 強

(容海川城鄉規劃設計有限公司,山西 太原 030006)

文化所涵蓋的內容是多樣化的,屬于極具人文意味的理論構想。文化所包含的要素主要有人生觀、價值觀、世界觀、思維意識、行為規律等。而地域文化則是指某一特定區域內人類生活要素形態的統稱,不拘一格的特色地域文化演變出風格迥異的建筑形態,而信仰、規范和法令、符號、技術、語言等文化要素都在不同程度上影響了建筑形態。

1 深度剖析建筑設計領域關鍵的民族文化元素

建筑的風格特征、布局構造、基本功能等設計元素較為多樣化,呈現出豐富的外在形態,但受到現代社會主義思想、工業發展水平、社會主流意識形態及國際資本等多方面的影響,使得建筑個性逐步趨同化,差別僅僅流于形式,建筑設計本身缺乏精神方面的突顯。隨著經濟的繁榮發展與現代化建設的推進,建筑領域的傳統民族文化和地域特色逐漸被消磨殆盡,個性化建筑走向瓶頸,整體城市建筑千篇一律,毫無亮點可尋。

在經濟效益與社會效益被無限放大的當下,城市建設的地域性特征受到制約和摒棄,而隨著社會主義市場經濟的迅速發展,城市的建設逐步側重于追求個性化與特色化,基于此,將地域文化融合到建筑設計領域勢在必行。

建筑應具備契合其基本功能的個性和特色,換言之,就是要賦予建筑靈魂,使其能夠傳承民族文化,彰顯地域特色。

2 簡要分析建筑設計與傳統文化的內在關聯

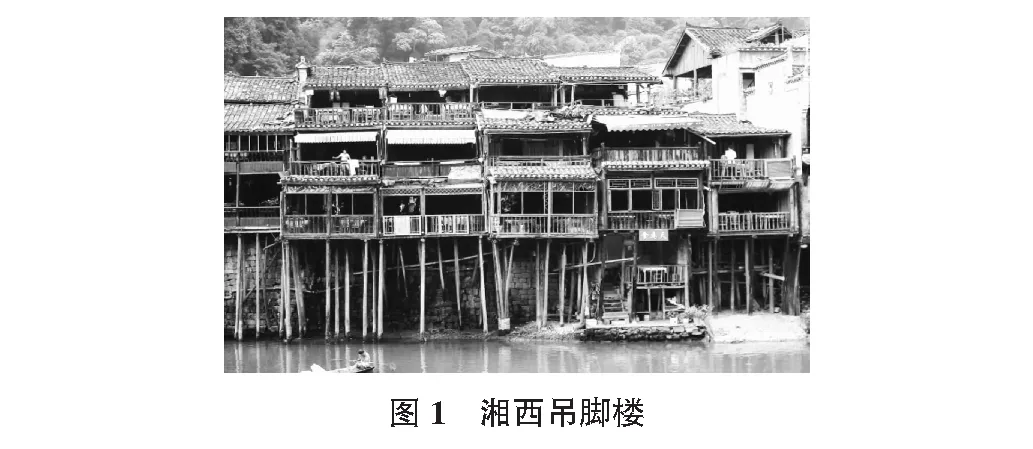

建筑是彰顯地域性特征的重要載體,也是突出建筑內涵的主要表達工具。在傳統民宅建筑中,地域性特征表現的淋漓盡致,如湘西吊腳樓、客家土樓、北京四合院及陜西窯洞等。這些建筑的外在形式充分滲透了民族理念,并成為區域性文化的象征,并且也有力的印證了民族文化與建筑設計的內在關聯。基于此,可以說建筑是傳承地域文化的載體,而地域文化又為建筑設計提供了參考,見圖1。

建筑設計對文化的直觀表達是一種表象,這樣的建筑也是多種多樣,類別各異的,如各地具有歷史品鑒價值的古跡,蘊含著高尚的民族氣節和深厚的文化內涵。但隨著現代化建設的不斷擴張,使得建筑形式過于標準化,而在這樣的大環境下,仍有部分住宅建筑在設計過程中融合了標新立異的思想,或多或少的融入了傳統民族文化,而從根本上來說,這些民族文化符號源于社會潮流思想和世俗文化,雖然該文化符號應用在了大同小異的建筑群體中,但仍能體現出建筑的靈魂所在。

3 將地域文化元素融合到建筑設計領域的具體表達形式

3.1 提取民族文化符號

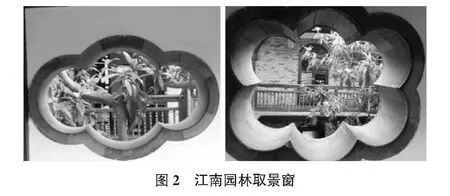

傳統文化符號是構建地域性建筑的重要裝飾元素,占據著不可替代的位置。基于民族文化差異能夠產生特立獨行的藝術效果,通常會在房屋建筑的不同結構設計過程中,融合彩繪、雕刻、紋絡圖案等藝術表達形式。這里以有魚米之鄉美譽的江南為例,其園林景觀蘊含了儒釋道哲學、宗教思想等傳統藝術,馳名中外。蘇州的留園、拙政園更是被稱為園林中的“眼”,不同規格且風格多樣的取景窗,將自然風光濃縮為微型景觀,同時營造了開闊的視覺效果,一舉兩得。蘇州博物館僅與始建于明正德初年的拙政園一墻之隔,被譽為“現代建筑最后的大師”的貝聿銘先生在設計過程中,延續了江南園林的形態,雪白的墻壁、青黑的瓦,并融合了取景窗等元素,透過取景窗,館內的景色一覽無遺。此外,館內陳設的文物也是與內部景色交相呼應的,能夠讓觀賞者在參觀展品的過程中領略江南園林的旖旎風光。圖2為江南園林取景窗展示圖。

3.2 結合區域特征,提高原有材料利用率

在建筑設計過程中,參照地域文化特征,可以充分表達出建筑物對當地風土人情的尊重和崇敬,與此同時也能保證建筑設計迎合居民的審美需求。另外,在建筑設計過程中,要秉承因地制宜的基本原則,積極應用傳統資源,構建特色產業形態,例如客家圍在設計過程中,不僅突顯了濃厚的地域特色,而且也是落后生產力與高度文明的混合體。云南的傣族竹樓,就充分體現了傣族人民的宗教信仰和生活形態特征。而且在海口的火山村落,民眾用火山石堆砌建造房屋,既體現出區域的特色,也使建筑內部冬暖夏涼,提高居民的生活舒適度。

3.3 詮釋特異性文化語言

通常來說,不同建筑設計都能夠有力詮釋出不同的語言,且建筑設計也并非膚淺的復制和刻意的模仿,而是立足于地域文化,通過色彩搭配、材料的選擇等突出文化內涵,闡釋建筑語言。如被列為國家首批重點文物保護單位的蘇州博物館,雖然其屬于現代建筑,但置身其中,能夠感受到別樣的傳統文化特色,并蘊含著濃厚的江南水鄉文化氣息。由此可見,透過現代建筑設計展示古文化,不僅能夠激發民眾的情感共鳴,還能產生強烈的視覺沖擊和心靈契合。

3.4 彰顯地域文化的表象與精神

地域文化對建筑行業的發展具有深遠的影響。將地域文化元素融合到建筑設計領域,并非僅停留在表象,而是要將其滲透到建筑的基本功能方面,進而構建極具地域文化特色的建筑體系。

建筑設計與文化理念的契合,能夠在潛移默化間影響人們的日常生活和文化思維。例如,在傳統民宅建筑中,地域文化常常影響建筑設計材料、裝飾脈絡的選擇,進而關乎整體建筑的視覺感官。因此,無論是現代建筑的內部構造特征,還是傳統文化表達方式,都投射出古建筑的縮影。

在建筑設計過程中,地域文化能夠賦予建筑精神層面的需求。隨著地域文化的不斷推進,以及建筑外在表現形式的多樣化發展,文化表達與建筑設計發生了劇烈的碰撞。這其中,地域文化能夠為建筑設計人員提供思維的引導和參考,以便讓設計人員立足于地域文化視角,優化建筑設計,這對構建具有特色主義的城市體系具有重要意義。又因為每個地區都擁有其特殊的地域文化,而這種地域文化的實質性差異也催化了建筑設計風格的多樣化。在現代建筑設計領域,為讓建筑滿足人們的實際需求,要在設計環節巧妙融合地域文化元素,豐富建筑內涵,進而促進地域文化的傳承和延續。

3.5 建筑設計領域地域文化的深度呈現

地域文化因其深遠的價值備受建筑設計領域的推崇。但現階段地域文化元素在建筑設計中的融合已經逐步深化,不單純停留在表象。單從表象上來看,地域文化對建筑的基礎性能具有深遠的影響,能夠帶給人直觀的視覺沖擊,例如傣族的竹樓可以充分體現出地域文化特征,并滿足傣族人的居住需求。傣族人一般居住在素有“百泉之縣”美譽的平壩地區,這里氣候溫和,適宜建造竹樓,且建造工藝簡便,具有極高的推廣價值。此外,蘇州博物館雖然屬于現代建筑,但其內部構造設計保留了諸多江南園林設計要素。

從精神層面來看,地域文化的相互碰撞將其精髓部分展現的淋漓盡致,而這些精神層面的展現,也進一步推進了地域文化的傳承和弘揚。在建筑設計領域,追求精神內涵是必不可少的,例如位于甘肅省的毛寺生態實驗小學,其盡可能的避免高能耗、重污染建材的使用,秉承因地制宜的基本原則,不僅為當地孩子們創造舒適安逸的學習環境,最為關鍵的是以此為契機,大力倡導適宜區域地理優勢和文化特征的生態建筑模式,而且也迎合了當地居民的審美需求,給人以強烈的歸屬感,從而激發公眾的情感共鳴,促進人與建筑的精神交流。

在建筑設計過程中,融合設計人員的主觀思想情感,會直接影響建筑的風格特征和精神方向,由此可見,建筑設計人員對區域文化特征和風土人情的了解程度也體現在建筑形式表達上。人們的思維模式和精神狀態會左右區域的發展形勢,而在建筑中高度融合地域文化,則可以借助建筑形式的表達改變人們的精神狀態。

4 結語

在國際化浪潮的影響下,將地域文化元素融合到建筑設計當中,能夠直接影響其表象和精神,建筑與地域文化互為表達載體,充分彰顯了現代化建筑體系的文化價值,確保傳統文化的經久不衰。也就是說,地域文化的表象及精神的呈現全面促進了建筑行業與傳統民族文化的協同發展。