國內外生態城市規劃建設比較研究

楊琰瑛,鄭善文,逯 非,歐陽志云,*

1 中國科學院生態環境研究中心城市與區域生態國家重點實驗室,北京 100085 2 中國科學院大學,北京 100049 3 北京工業大學建筑與城市規劃學院,北京 100124

“地球已經成為城市星球”[1],50%以上的人口聚居在不到3%的陸地表面[2]。根據預測,到2050年接近70%的人口將居住在城市[3],城市的環境決定了人類的幸福指數。城市面臨的關鍵挑戰包括公共設施和服務(交通、電力、醫療、教育等)能否滿足需求,能否提供保障人體健康的環境(大氣、水等),能否抵御一定的災害和風險(暴雨、洪水、氣候變化)。面對“人口越來越多,資源越來越少”的壓力以及氣候變化的脅迫[4],目前多數城市特別是大城市面臨資源短缺、環境惡化、交通擁堵等問題。生態城市通過空間規劃、基礎設施布局、城市管理和環境治理來提高資源利用效率,提升公共服務,改善人居環境,成為人類實現可持續發展的抓手。

中國正處在快速城鎮化階段,新城建設和城市改造如火如荼,是城市進行生態轉型的關鍵節點。國家各部委出臺了大量支持生態城市建設的政策,如《“十二五”綠色建筑和綠色生態城區發展規劃》明確要實施100個綠色生態城區示范建設, 給予每個城區5000萬元的補貼。國內涌現出大量以生態命名的開發項目,其規劃和建設質量不一[5- 8]。我國生態城市建設起步晚、基礎弱,規劃建設的技術、管理和保障機制落后于城市開發[9- 10]。國外生態城市的建設開展時間較長,取得了很好的成效,對我國的生態城市規劃建設有著很好的借鑒作用。社區作為生態城市的基本單元,是生態城市的重要組成部分,也是生態城市是否落地的關鍵。本文概述了生態城市的起源、發展歷程和最新理念,遴選了國際國內面積類似的9個生態城市案例(含2個生態社區),追蹤最新動態,分析比較其規劃建設特點,結合《城市與區域規劃國際準則》和《綠色生態城區評價標準》,對國內生態城市的建設管理提出建議。

1 國際生態城市建設概況

一般認為霍華德的田園城市理論是生態城市的現代啟蒙。1971年,聯合國教科文組織在“人與生物圈計劃”中將生態學引入城市,開展城市生態研究,并提出“生態城市”的概念[11- 12]。20世紀90年代和21世紀初期,針對城市蔓延,交通擁堵、公共設施缺乏等問題,美國和歐洲興起了一系列的生態城市項目,倡導線性多中心開發,混合土地利用,建設緊湊城市。2003年,為應對氣候變化,歐盟提出建設低碳城市,主要以建筑節能和交通節能為主。2007年,針對暴雨、洪水、高溫等極端氣候以及海平面上升,相關學者提出了建設“彈性城市”[13]。2015年4月,聯合國人居署理事會議通過《城市與區域規劃國際準則》,為城市與區域規劃制定了一個普遍適用的參考框架[14]。2016年10月20日,第三屆聯合國住房和可持續城市發展大會(簡稱“人居三”大會)通過了《新城市議程》,承諾建設“公正、安全、健康、方便、可負擔、有抵御能力和可持續的”城市。《新城市議程》中有4個重要的價值導向轉變:重視生態本底、構建網絡化結構、構造包容的社會和用政策進行治理[15],為未來生態城市的發展指明了方向。

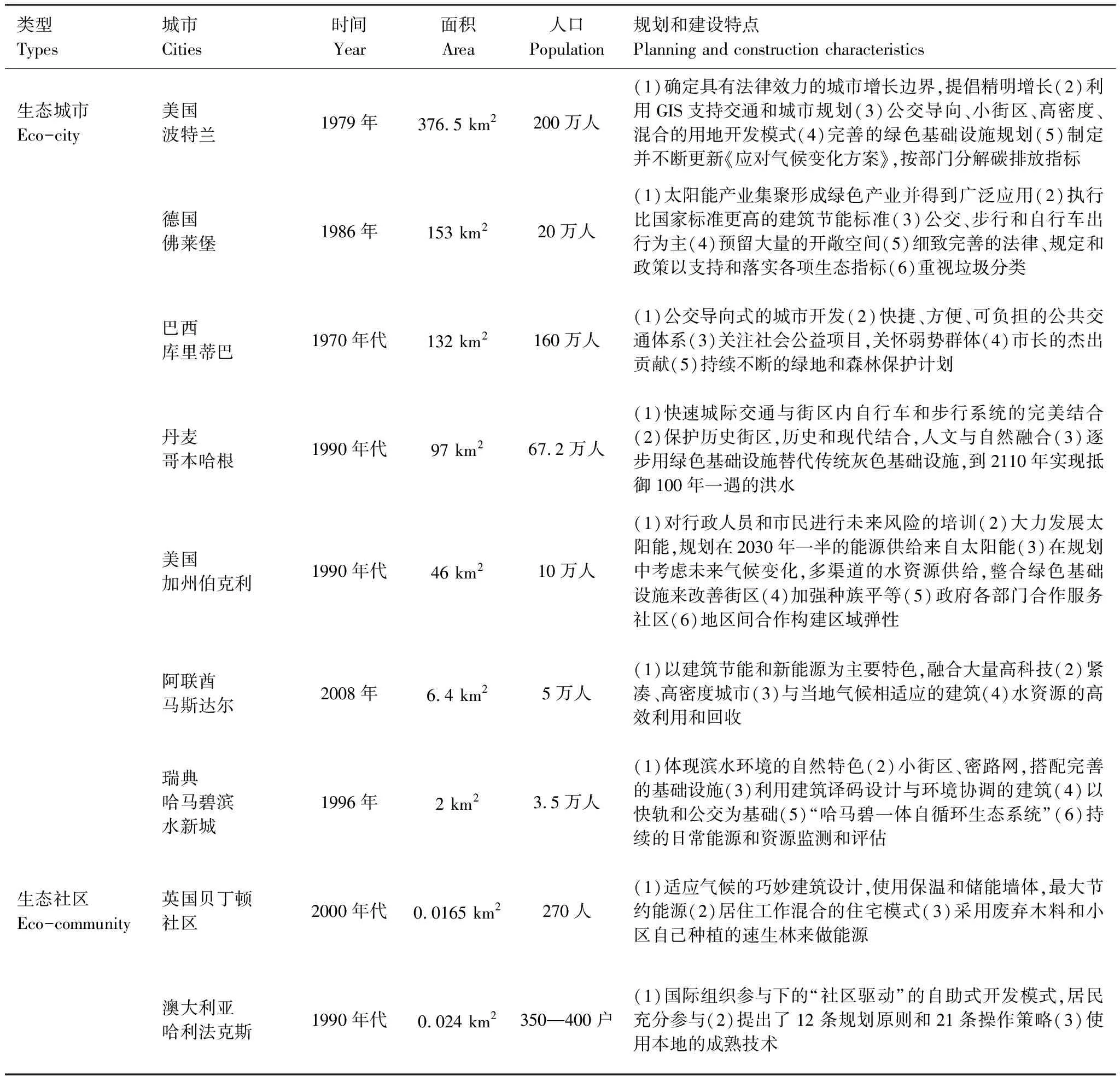

1.1 生態城市案例

總體上,國外生態城市建設經驗主要包括劃定城市增長邊界,以公共交通主導土地開發,高密度、小街區、商住混合開發,綠色建筑和新能源的使用,注重公共空間建設、營造良好的綠色出行環境,政府、企業和公眾共同參與等(表1)。波特蘭[16- 19]劃定城市增長邊界,建設緊湊城市,并且大力發展綠色基礎設施;佛萊堡[20- 22]以新能源技術應用和產業著稱;庫里蒂巴[23- 25]以方便快捷的公交系統和對低收入人群的包容性著稱;哥本哈根[26- 28]和伯克利[29- 30]注重自行車道和步行環境的建設;現階段,國外生態城市十分注重低碳發展和增強城市“彈性”以應對氣候變化。2008年,弗萊堡提升了房屋節能標準,實行《被動房屋標準》,使每平方米年能耗降低了約15 kWh[22];2014年,伯克利實行了“彈性戰略”,對氣候變化的影響區域和人群進行模擬,并在規劃中考慮氣候變化風險[30];波特蘭不斷更新《氣候變化行動方案》,按部門分解碳排放指標[19]。哥本哈根用綠色基礎設施替代傳統灰色基礎設施,計劃到2110年逐步實現抵御100年一遇的洪水[28];庫里蒂巴增強了對綠地和森林的保護,30年來,人均綠地從1 km2增加到56 km2[25]。

國外處于城市化后期,進行新城開發的案例較少,最著名的是以零碳為目標的阿聯酋馬斯達爾[31-33]和瑞典哈馬碧濱水新城[34-36]。馬斯達爾期望以高科技、高投資、高指標在沙漠上建立零碳城市:在城區上空覆蓋一種特殊材料制成的濾網進行遮陰,快速交通則是通過在地下隧道的太陽能驅動的無人駕駛汽車系統實現,大量植物和水景需要通過中水回收、海水淡化來維持[33]。遺憾的是,馬斯達爾因為成本太高、難度太大而擱淺。哈馬碧生態城的“一體自循環生態系統”把城市的土地資源、能源、水資源、垃圾處理、交通、綠地、生態建筑等子系統進行整合,達到系統最優。

1.2 生態社區案例

國外生態社區的建設較多,以零碳著稱的英國貝丁頓社區[37]和以污染改造著稱的澳大利亞哈利法克斯[38-39]使用適應當地的、成熟的、低成本技術取得了卓越的成效(表1)。貝丁頓社區最大可能的利用自然,設計與當地氣候相適應的建筑,采用墻體儲存白天的熱量在夜晚利用,收集廢棄物和在小區種植速生林作為生物質能源,大量減少能源使用,從而達到碳中和。哈利法克斯采用“社區驅動”的自助式開發模式,其規劃、設計、建設、管理和維護全過程都由社區居民參與。

表1 國外生態城市和生態社區的特點

2 國內生態城市發展概況

我國的生態城市研究起源于1980年代,王如松等參與“人與生物圈計劃”中的城市生態項目,在天津開展生態城市以及城市生態學研究。此后,國家不同部門發起過園林城市、森林城市、綠色城市、生態城市、低碳城市、海綿城市等一系列生態城市相關的建設項目。綠色、低碳、彈性等只是生態城市的一個維度,而可持續發展是生態城市的目標,這些名稱都可以囊括在生態城市的概念之下。2004年左右,在國際生態城市建設熱潮中,上海崇明東灘生態城、唐山曹妃甸生態城、天津中新生態城等先后開始規劃建設。2013年,住建部發布《“十二五”綠色建筑和綠色生態城區發展規劃》,明確要實施100個綠色生態城區示范建設(含規劃新區、經濟技術開發區、高新技術產業開發區、生態工業示范園區等)。2017年,住建部出臺《綠色生態城區評價標準》(GB/T51255- 2017),包含土地利用、生態環境、綠色建筑、資源與碳排放、綠色交通、信息化管理、產業與經濟、人文8類指標,對規劃和運營2個階段進行評價[39]。該標準于2018年4月1日正式實行,將對國內生態城市的建設提供明確的指導。截止2014年底,住建部公布了19個國家綠色生態示范城區[40]。獲得稱號的新城只是表明其有條件作為試點示范城區,因為很多城區仍然處于規劃和建設基礎設施階段,缺乏運營數據。

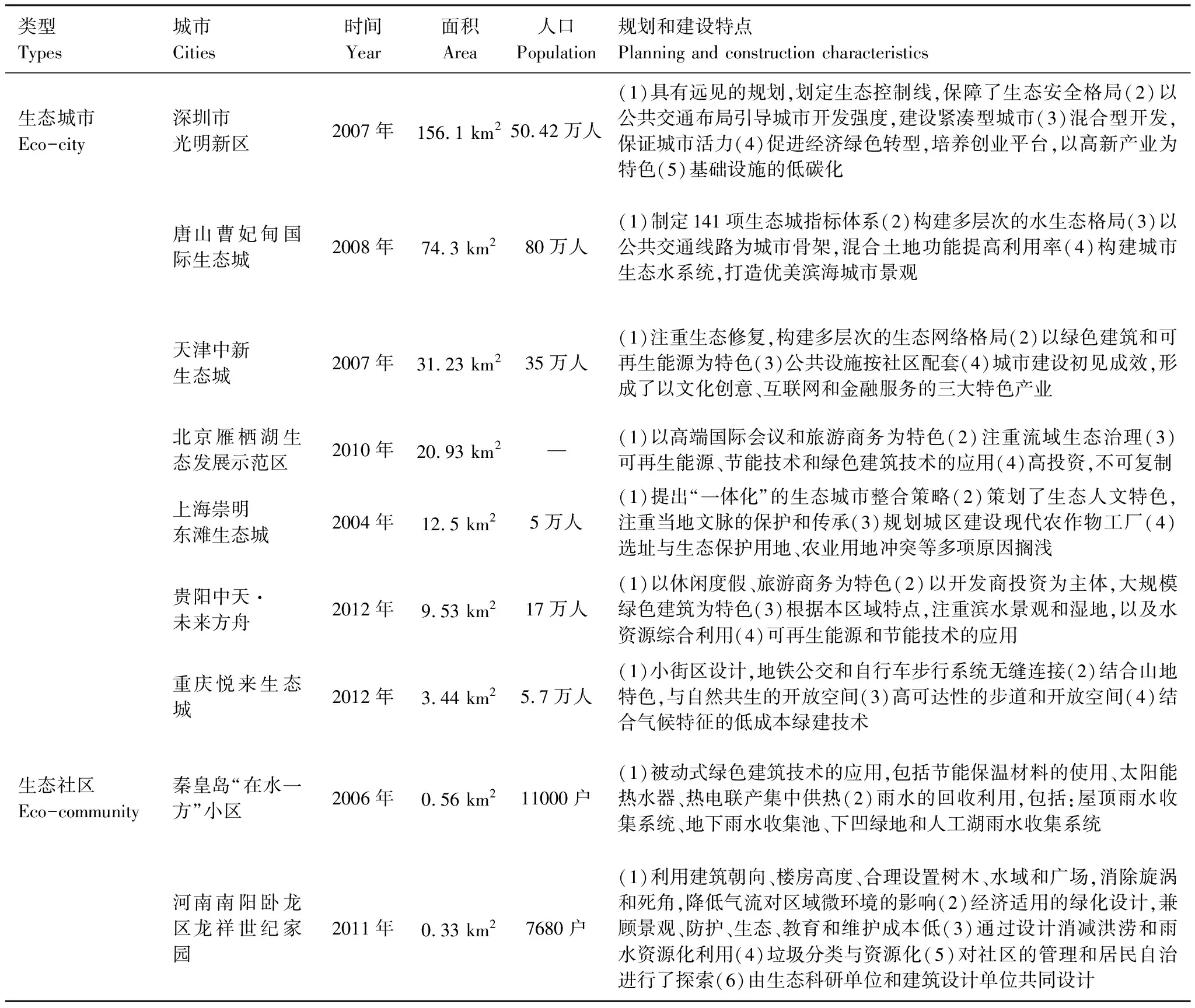

2.1 生態城市案例

這類新興的生態城區大多有國際公司參與規劃,擁有先進的規劃理念,注重自然格局和生態安全,以指標體系來指導和控制規劃建設,大力推廣公共交通、清潔能源和環保技術的使用(表2)。深圳光明新區[41-42]實施了有遠見的規劃,執行《深圳市基本生態控制線規劃》,以公共交通引導土地開發強度,以高新產業促進城市的低碳轉型。曹妃甸生態城[43]和中新天津生態城[44-45]設置了詳細的指標體系來引導城市開發建設。懷柔雁棲湖[46]集中了大量節能環保技術。崇明東灘生態城[47-48]選址與生態保護用地、農業用地沖突而導致擱淺。貴陽未來方舟[49]利用濱水景觀,以休閑度假、旅游商務為特色。重慶悅來生態城[50]推行小街區密路網,依地勢設計體現山城特色。基于推進綠色建筑規模化的激勵政策,所有生態城區都大力推進綠色建筑,但在建設過程中,技術設備使用較多,因地制宜較少,導致成本較高,很難復制推廣。此外,生態城區的建設中,公共參與較少。經過10年的建設,中新天津生態城已經完成起步區的建設,生態社區開始運營,形成了以文化創意、互聯網和金融服務為特色的產業[44]。深圳光明新區完成155萬m2的低影響開發項目,建成20.7 km的慢行系統,戰略新興產業已經占GDP的35.4%[44]。

2.2 生態社區案例

1994年《中國21世紀議程》出臺,其中人類住區可持續發展是其重要組成部分,促進了社區的生態化轉變。進入21世紀后,國家出臺了一系列指導性文件,如《國家康居住宅示范工程建設技術要點》(2000年)、《小康型城鄉住宅科技產業工程城市示范小區規劃設計導則》(2000年)、《綠色生態住宅小區建設要點與技術導則》(2001年)、《城市居住區規劃設計規范》(2002年和2016年)和《綠色建筑評價標準》(2006年和2014年)等,這些標準和政策促進了人居環境向生態社區方向轉變。目前生態社區規劃和建設研究主要集中在建筑節能、保溫材料、綠地設計、雨水綜合利用等方面[51]。

秦皇島“在水一方”是全國首家被動房示范項目和河北省城市雨水利用試點工程。建筑節能技術包括外圍護保溫、高氣密性、無熱橋結構、配置高效帶熱回收的通風換氣系統[52-54](表2)。雨水收集系統包括:屋頂雨水收集系統、地下雨水收集池、下凹綠地和人工湖雨水收集系統。河南南陽臥龍區龍祥世紀家園是 “十二五”國家科技支撐計劃項目“城市綠色發展生態技術研究與示范”的示范工程。作為新建經濟適用房小區,其設計亮點主要是設置了節約型的社區綠地和都市農業,兼顧景觀、防護、生態、教育功能,不僅維護成本低,還能增加居民經濟收入。同時,社區通過改變雨水匯流路徑、滲透優先、增加入口過濾截污措施來消減洪澇[55]。此外,科研單位參與了項目,并對社區的管理和居民自治也進行了探索[56]。

3 國內外生態城市建設的比較

國內外生態城市建設的背景不同,經濟發展階段、人口密度和文化風俗都有差異。國外發達國家已經進入后城鎮化和后工業化階段,大部分是已建城市的生態化改造,一般規模較小,涉及人口也較少以解決交通問題和應對氣候變化為主,非政府組織和居民參與度較高。中國正在快速城鎮化和工業化的過程中,生態城市的建設一般是由政府主導的,涉及范圍大,城市體量和人口密度更大,面臨的問題更多更復雜,既要解決公共基礎設施問題,又要解決資源環境問題以及節能減碳應對氣候變化。基于國內外生態城市的案例分析,將國內外生態城市案例在戰略規劃、綠色出行、技術和產業、公共參與和保障措施這五方面進行比較。

表2 國內生態城市和生態社區的特點

3.1 戰略規劃

國外生態城市的規劃往往富有遠見,甚至有長達百年的戰略規劃。規劃時間雖然長,但是卻有明確的長短期目標[57]。伯克利制定了150年的長遠規劃,但通過一系列小而具體的生態建設項目,如恢復廢棄河道項目,改善能源利用結構項目,以及慢行車道項目等,穩步推進生態城市的建設[58]。針對氣候變化引起的極端氣溫和海平面上升,波特蘭自1979年制定了城市的增長邊界,在1993年制定了全美第一個《應對氣候變化方案》,并一直持續更新。哥本哈根實行“彈性戰略”,也是規劃在100年內逐漸將灰色基礎設施用綠色基礎設施替代[28]。國內的生態城市一般只發布了5—15年的中短期規劃,缺乏對應對海平面上升和極端氣候的的長期規劃。近年來,很多城市因暴雨而陷于大范圍的嚴重城市內澇,就是對極端氣候事件的風險缺乏預見而造成的。此外,國內規劃中對建設成本以及落地的具體途徑考慮不足,導致很多規劃難以真正實施[59]。

3.2 綠色出行

國外生態示范城市從總體布局和細節兩方面鼓勵綠色出行。布局上,在大型公交站附近設置居民小區、商業中心和公共設施來方便人們采用公共交通出行。細節上,采取多種措施提高騎行和步行的舒適度和安全性來鼓勵人們騎行和步行:伯克利和哥本哈根設置自行車專用道和停車位;貝丁頓社區鼓勵“小汽車共享計劃”,并通過縮減停車位來限制小汽車;庫里蒂巴提供更加舒適、快捷的公共汽車系統。國內城市大力推進公共交通,地鐵和公交車線路發達,但是在細節上考慮不足:社區的基礎設施配套不全,增加了出行次數;大量自行車道被占用停放機動車,步行和騎行環境差;道路主干道寬敞,但支路缺乏,導致出行集中于主干道造成擁堵。現在,不少生態城區已經開始考慮出行細節:重慶悅來生態城開始實施小街區密路網;中新天津生態城按社區配備服務中心和學校來減少出行,設置專用自行車道和慢行道路為騎行和步行創造了安全的環境。

3.3 技術和產業

先進的節能技術為綠色建筑和減碳提供了技術支持。弗萊堡擁有歐洲最大的太陽能研究中心,形成了太陽能為核心的產業,為該城市的可再生能源供給提供了保障。同時,弗萊堡集中了眾多相關的太陽能工商服務企業和各類組織,包括太陽能電池廠、能源代辦處、咨詢公司、太陽能建筑設計公司、節能環保飯店等,成為以新能源為特色的城市。國內生態城市的規劃大多數與國外咨詢公司合作,思想上缺乏本土創新,靠引進技術和設備來進行節能減排,本地適宜技術的應用較少[7]。深圳光明新區和中新天津生態城的產業也初具規模,但國內很多生態城市對產業的考慮不足,或者產業比較單一,不能形成完整的產業鏈,難以支撐城市發展。

3.4 公共參與

國外將生態城市建設視為提供工作和改善居民健康的機會,進行廣泛宣傳,公眾參與積極性很高。伯克利的“彈性戰略”,收到了1100多人的意見反饋[30]。波特蘭的《氣候變化行動方案》也收到大量的公眾意見。生態學家和生態組織以及居民在生態城市和生態社區建設中發揮了重要作用。理查德.羅杰斯特及其領導的城市生態組織積極推動了伯克利的生態城市建設。國內生態城市一般是由政府主導的、自上而下的建設方式。非政府組織和個人缺乏相應的支持政策和參與途徑,很難在城市規劃建設和社區中發揮大的作用[60];社區文化大多數還停留在口號層面,沒有實質的進展[61]。隨著政府信息公開、網絡傳播平臺的發展以及居民環境意識的提高,公共參與程度也會逐漸增強。

3.5 保障措施

國外生態示范城市從法律法規、標準制定、激勵政策、考核指標等方面形成系列的配套政策,使得生態城市的規劃和設計能夠落地,同時能激勵不斷的技術創新來支撐城市的良性發展。《建筑法典》是德國最權威的建設法律文件,奠定了建筑指導規劃的法律基礎,對建設的各個方面都做了詳細規定與要求:生態措施應包含在建筑總平面圖中,新能源設備需要寫進建設合同,進行環境審查并寫入環境報告[62]。各級政府包括鄉鎮層面都制定了補貼、貸款、擔保和參股等多種方式資助生態措施[63]。股權與參與權面向公眾,企業和個人可以通過各種方式參與社區建設。國內針對生態城市制定了很多的激勵政策,同時也出臺了對綠色建筑、節能改造、綠色生態城區、電動汽車等一系列的補貼政策,取得了一定成效。但是,生態城市建設主要依靠政府投資,私人參與投資的途徑并不完善,政府財政壓力較大。針對生態規劃和生態技術落實的法規體系還不十分健全,技術標準、績效考核上也有大量的空白。

4 對我國生態城市建設與管理的啟示

通過對國際、國內案例的分析比較,結合《城市與區域規劃國際準則》和《綠色生態城區評價標準》,對我國生態城市的建設與管理提出如下建議:

4.1 規劃要有遠見,短期目標要適宜且可考核

根據城市的自然、經濟、文化的發展情況,提出現階段合理的目標和長期發展路線圖。做好應對氣候變化和未來發展的長期規劃,建設“公正、安全、健康、方便、可負擔、有抵御能力和可持續的”生態城市。深圳市在這方面做了較好的示范,不但率先實行生態控制線的劃定,還開展了應對氣候變化適應度分析[63]。

4.2 以人為本,完善公共服務,提升城市的包容性

城市的核心是人。居民是城市的建設者和維護者,只有居民的支持才能建設真正的生態城市。在城市規劃和基礎設施的配置上,要考慮居民的生活和出行習慣,考慮人的安全和便捷。在紅綠燈時間設置、過街天橋設置、十字路口的安全島設置等方面都需要根據人們的出行習慣和所在路段位置進行十分細致的調研和設計。設置專用的自行車道和人行道,保障騎行者和步行者的路權,倡導機動車禮讓行人和騎行者。充分利用實時公交信息系統減少人們的等車時間,利用網絡約車平臺來實現汽車共享。積極推進以社區為單位的基礎設施建設和公共服務,如教育、文化、醫療、體育設施的社區化,可以方便群眾,減少居民的出行次數,并且社區基礎設施比大規模公共設施更加節能低碳。提升城市的包容性,關注弱勢人群,考慮流動民工、貧困人群、殘障人士的生活、教育和出行的便利性。

4.3 建立系統思維,加強本土技術創新,促進產業發展轉型

生態城市的建設是一個復雜的系統工程,必須用系統的思維去解決。國內生態城市建設背景與國外有很大差別,不應照搬國外的發展模式和技術手段,應該努力探索與城市氣候特征、自然資源、區位交通、人文習俗、社會經濟發展相匹配的發展模式。復合生態系統理論提供了建設生態城市的系統思維,辨識城市生態系統中各個組分之間的關系,調控時、空、量、構、序[64]。把城市濕地、綠地、生態廊道等綠色設施與城市給排水系統、道路、交通以及各種污染物排放口等灰色基礎設施聯系起來,形成一個有機網絡,增加城市的彈性[65]。

生態城市的建設離不開節能保溫材料、可再生能源利用、污水處理與再生、垃圾處理與資源化、綠色交通、智能化等技術的研發和應用。國內在節能環保技術上有很多需要引進,提高了生態城市的建設成本。自主研發的技術才能從根本上帶動和更好的解決本地的環境問題。此外,節能環保并不意味著采用最新技術,根據本地氣候和地形,采用適宜的、成熟的、可負擔的技術才能大規模推廣。利用自然做工的生態設計技術、水適應技術、低影響開發和水敏感技術等都值得在生態城市中多實踐[66]。

產業是城市的經濟命脈,經濟繁榮程度決定了城市的人氣和活力,經濟發展方式決定了資源利用途徑。根據城市的不同背景和特點,做好產業定位,技術和產業相互帶動,形成完整產業鏈,建設有活力和特色的生態城市。新城建設尤其需要注重產業規劃和基礎設施配套,否則缺乏經濟支撐和人氣,只能成為“睡城”和“鬼城”。深圳光明新區在產業定位、創業業平臺和政策扶持上值得借鑒[42]。

4.4 完善保障機制,提供公眾參與渠道

生態城市的建設既需要自上而下的政府規制,也需要公眾自下而上的參與。完善相關建筑和規劃法,制定技術標準和評價準則,將生態規劃和綠色建筑的細節落實到設計圖紙和建設合同中,使得生態城市的建設有標準可考核,有法規可追責。公開項目信息,開通意見反饋渠道,鼓勵科研機構、企業、社會組織及居民參與社區建設,提供建議和進行監督。進一步制定多樣化的優惠政策,吸引和鼓勵企業和個人進行生態投資和開發。通過建設生態體驗和教育平臺,社區共建、回收活動等,創造就業機會,提高大眾的生態意識和知識,促進居民參與。