跨國公司在華并購影響因素的實證分析

王 菲

(鄭州工程技術學院 經濟貿易學院,鄭州 450044)

0 引言

當前,盡管世界不同國家或地區之間尚存在制度、文化、宗教、經濟、科技等諸多方面的差異甚至沖突,但是經濟全球化與貿易自由化已然成為了不可逆擋的趨勢,而跨國公司作為強化此趨勢的推動性載體則在塑造全球經濟與貿易網絡體系中扮演了關鍵角色。跨國公司的海外直接投資包括新建和并購兩種方式,前者是指跨國公司等投資主體在東道國境內依照東道國的法律設置的部分或全部資產所有權歸外國投資者所有的企業,而后者是指跨國公司通過收購東道國公司股份而取得其控制權的方式。由于并購能有效降低行業壁壘和減少市場風險,故早在20世紀七十年代,并購就超過新建成為了發達國家之間進行跨國投資的主要方式。而至20世紀九十年代,并購也逐漸成為了發達國家對發展中國家,以及發展中國家之間直接投資的主體形式。在全球并購浪潮迭起的新世紀,中國因其穩定的政治環境、卓越的經濟成就、巨大的市場潛力、相對豐裕的人口紅利、深入的體制改革而備受大型跨國公司青睞,跨國公司在華并購活動日益頻繁。據統計,1990年跨國公司在華實際完成并購的規模僅0.08億美元,而1996年其并購規模首次突破10億美元,達19.06億美元,此后直至2006年突破100億美元均為規模穩定增長期。然而,從2007年開始,受次貸危機影響,跨國公司在華實際完成并購規模步入顯著的震蕩周期,特別是在經歷了2013年和2014年的井噴式增長后,于2015年和2016年又出現了明顯的回落。

在此背景下,學界與政界圍繞跨國公司在華并購這一熱點問題進行了大量富有建設性的研究,基本揭示了跨國公司在華并購的動因、影響因素、發展模式、經濟效應等。但是,縱觀相關文獻,本文認為涉及跨國公司在華并購的實證性文獻主要基于微觀企業層面數據的量化研究,顯然,這一研究范式無法對宏觀層面的跨國公司在華并購規模和流量進行有效分析。對此,考慮到東道國的市場環境對跨國公司的海外投資行為尤為重要,因而本文將從宏觀定量分析視角探究跨國公司在華并購的影響因素,旨在豐富該領域的成果并為中國企業的海外并購活動與“一帶一路”倡議實施提供經驗借鑒。

1 跨國公司海外并購的一般性影響因素分析

1.1 主要假設與基礎模型

在實踐中,影響跨國公司海外并購的因素諸多,包括:國家層面的東道國經濟發展水平、勞動力成本、經濟開放度、市場規模、制度環境等;企業層面的母公司產業多元化程度、財務狀況、管理狀況、技術能力等;交易層面的交易雙方行業相關性、交易雙方相對規模、交易價值、支付方式等。這些因素大體也可以歸為宏觀因素(國家)和微觀因素(企業和交易)兩個方面,其中跨國公司在決策是否對東道國進行并購投資的宏觀因素主要有東道國經濟發展水平、東道國勞動力成本、東道國經濟開放度、東道國市場規模和東道國制度環境。

東道國經濟發展水平是外資海外并購所要考慮的經濟條件,東道國經濟的持續增長、巨大的市場容量和消費結構的升級以及市場自由化程度的提高都將為外資海外并購投資提供廣闊的發展空間。

東道國勞動力成本是東道國投資軟環境中的約束性因素,勞動力成本的高低決定了跨國公司并購交易的價值。企業成長理論將人力資源看作是影響跨國公司并購擴張的最重要因素,并認為當企業擴張不具有人力資源優勢時,就只能通過并購獲得目標公司的人力資源來實現成長(Hennart和Park,1993)。該理論將人力資源看作是資源和能力轉移的最重要內容,并由此認為人力資源及其派生的管理經驗、技能是影響跨國并購擴張的決定性因素。

東道國經濟開放度是吸引外資的決定性因素之一,因為只有獲得東道國的準入才能開展對外直接投資。東道國的經濟開放度升高或降低都直接影響了東道國對外部資金的吸引能力,且對跨國公司在東道國實施并購的風險也會產生影響。

東道國市場規模是也是跨國公司重點考慮的因素,無論跨國公司來自發達國家還是發展中國家,他們多數尋求跨國并購的主要動機是為了開拓市場,東道國擁有足夠龐大的市場規模將有利于形成跨國并購的規模經濟。

東道國制度環境是外資海外并購所要考慮的政治條件,直接決定了投資者的戰略決策。東道國制度環境主要考察東道國的政治環境,尤其是跟經濟活動關系密切的政治體系的穩定性、法律與秩序以及腐敗程度。其中政府穩定性、法律與秩序表明一國政治環境的穩定性和交易規則的可預見性,更多地度量投資的政治風險,而腐敗程度則更多地度量經濟活動的交易成本。

基于以上分析,本文提出假設:

假設1:東道國經濟發展水平越高則越容易被跨國公司實施并購。

假設2:東道國勞動力成本越高則越會阻礙跨國公司實施并購。

假設3:東道國經濟開放度越高則越有利于跨國公司實施并購。

假設4:東道國市場規模越大則越會誘發跨國公司實施并購。

假設5:東道國的制度環境會對跨國公司并購產生相應的影響。

結合以上闡釋,將理論模型進行數學形式表達:

式(1)中:MAt為t時期東道國的外資入境并購規模,反映跨國公司在東道國的并購活躍程度;GDPt為t時期東道國人均GDP,反映東道國的經濟發展水平;WAGEt為t時期東道國城鎮單位就業人員平均工資,反映東道國的勞動力成本;DEPt為t時期東道國的貿易依存度,反映東道國的經濟開放程度;POPt為t時期東道國的年末總人口,反映東道國的市場規模;INSt為t時期東道國的投資政策狀況,反映東道國的制度環境。

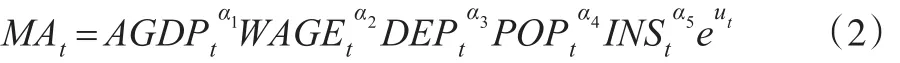

進一步地,基于乘法原理將式(1)抽象函數設定為:

式(2)中,A表示常數,e表示自然對數底數,ut表示未納入方程的隨機因素,α1—α5表示參數,其他變量定義不變。

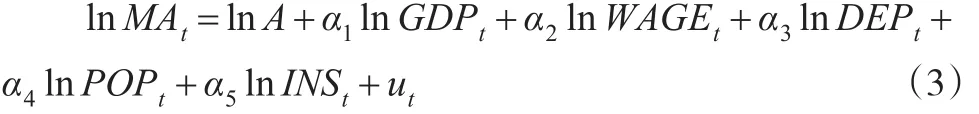

對式(2)兩邊同時取自然對數進行展開,則有:

令lnA=α0,則式(3)改寫為:

考慮到INSt作為虛擬變量的特殊性,不宜進行對數化處理,因而將式(4)修改為:

式(5)就是跨國公司海外并購投資的一般性影響因素模型。

1.2 實證分析

1.2.1 數據選擇與平穩性檢驗

本文的樣本時間為2000—2015年,基期選定2000年,全部數據來源于Zephyr數據庫和歷年中國統計年鑒。各變量數據的單位是:MAt為億元;GDPt為元;WAGEt為元;DEPt為%;POPt為萬人。虛擬變量INSt定義為是否為WTO成員國,其取值為:

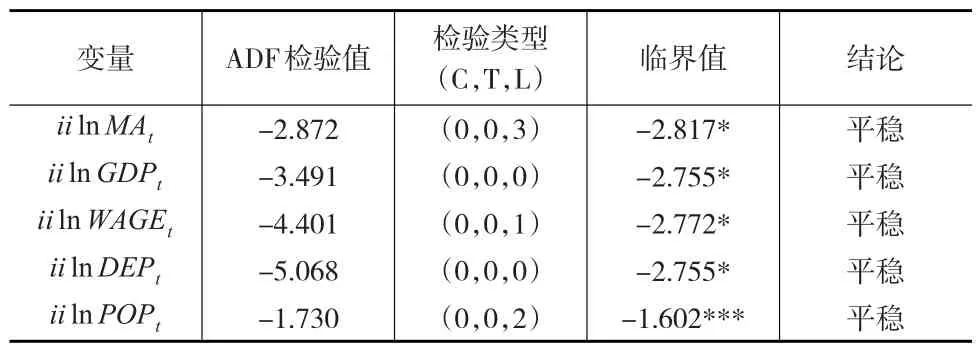

令經濟變量 lnMAt、lnGDPt、lnWAGEt、lnDEPt、lnPOPt的一階差分序列以ilnMAt、ilnGDPt、ilnWAGEt、ilnDEPt、ilnPOPt表示,其二階差分序列以iilnMAt、iilnGDPt、iilnWAGEt、iilnDEPt、iilnPOPt表示,ADF檢驗表明變量均屬于二階單整序列,即I(2),結果如表1所示。

表1 平穩性檢驗結果

1.2.2 假設驗證

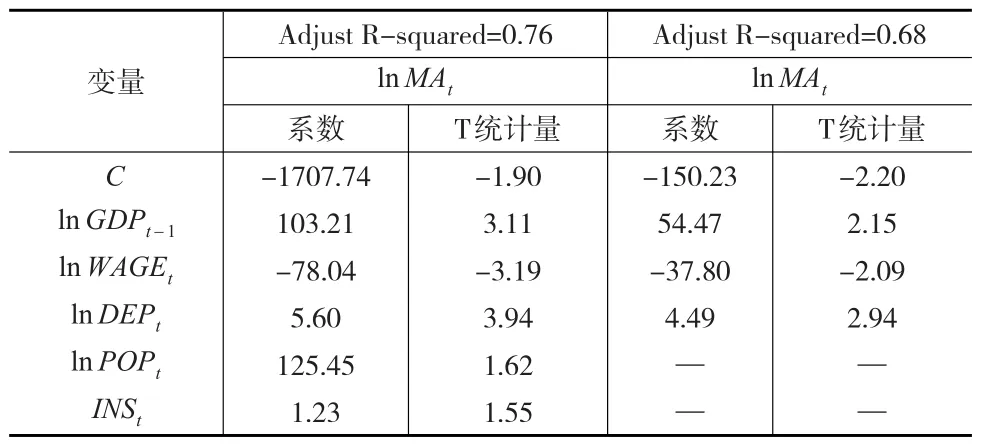

利用變量數據對式(5)進行回歸分析,發現參數均不顯著。考慮到跨國公司在華投資決策時會重點關注投資當期東道國的勞動力成本、經濟開放度、市場容量、制度環境以及東道國的歷史經濟發展水平,故一種可行的處理方法是在基礎模型中將當期人均GDP改為滯后1期或2期的人均GDP。經驗證,滯后1期的人均GDP對模型整體擬合效果更好,原模型和剔除不顯著變量模型的回歸結果如下頁表2所示。

回歸結果顯示:第一,在未剔除不顯著變量的情況下,lnGDPt-1、lnWAGEt和lnDEPt的參數通過了顯著性檢驗,而lnPOPt和INSt的參數沒有通過顯著性檢驗。其中,lnGDPt-1對lnMAt產生了正向的最大影響力,lnWAGEt對lnMAt產生了負向的最大影響力,lnDEPt對lnMAt產生了較小力度的正向影響,lnPOPt和INSt雖輕微不顯著但亦對lnMAt產生了正向影響,模型整體76%的解釋力度較高;第二,在剔除不顯著變量的情況下,lnGDPt-1依舊對lnMAt產生了正向的最大影響力,其參數值約為全變量模型對應參數值的50%,lnWAGEt也依舊對lnMAt產生了負向的最大影響力,其參數值約為全變量模型對應參數值的50%,lnDEPt對lnMAt的影響方向和力度同與全變量模型差異不大,模型整體68%的解釋力度較高。

表2 跨國公司海外并購投資的宏觀影響因素模型回歸結果

2 跨國公司海外并購的特殊性影響因素分析

2.1 模型設定

為進一步探究經濟總量差異和文化結構差異對跨國公司海外并購的影響,本文繼續引入跨國公司母國的GDP,以及文化距離和地理距離兩個特殊的控制變量。考慮到貿易引力模型在貿易流量領域研究的優勢性①有關貿易引力模型的經典文獻參看Carey(1858)和Isard和Peck(1954)、Beckerman(1956)、Tinbergen(1962)、Poyhonen(1963)、谷克鑒(2006)。,利用該模型實證研究跨國公司在華并購投資流量的特殊影響因素,設定模型形式為:

式(7)中,MAit表示i國家或地區在t時期對中國的并購投資額,GDPFit表示i國家或地區在t時期的GDP,GDPCt表示t時期中國的GDP,CUi和Di分別表示i國家或地區的文化距離②文化距離的計算利用了霍夫斯泰德的國家文化模型。與地理距離,A表示常數,β1—β4表示參數。

對式(7)兩邊取自然對數并令lnA=β0,則有:

式(8)就是跨國公司在華并購投資流量的基本模型。

2.2 實證分析

本文選擇的相關數據均來源于Zephyr數據庫、中國國家統計局和有關文獻,樣本時間仍為2000—2015年。根據數據的缺失情況,確定了美國、英國、香港、日本、新加坡、加拿大、臺灣、韓國八個國家或地區作為研究對象。

2.2.1 平穩性檢驗

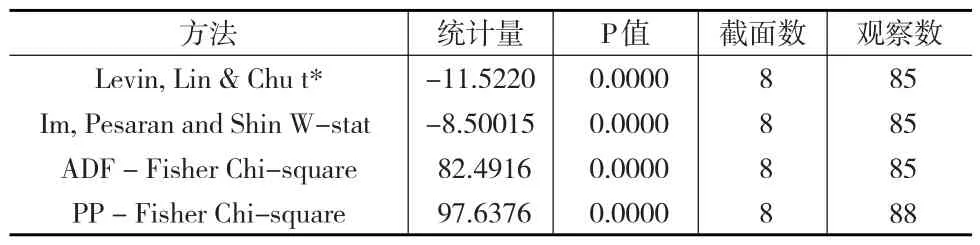

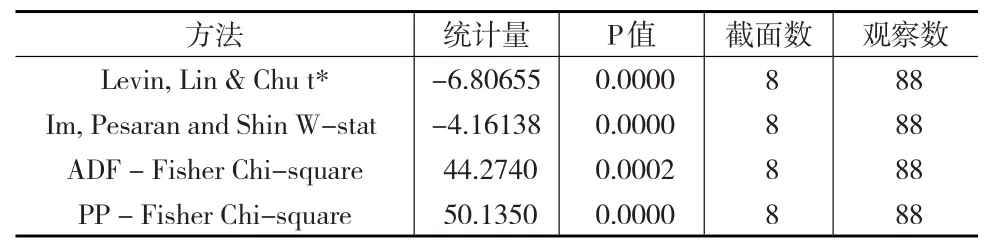

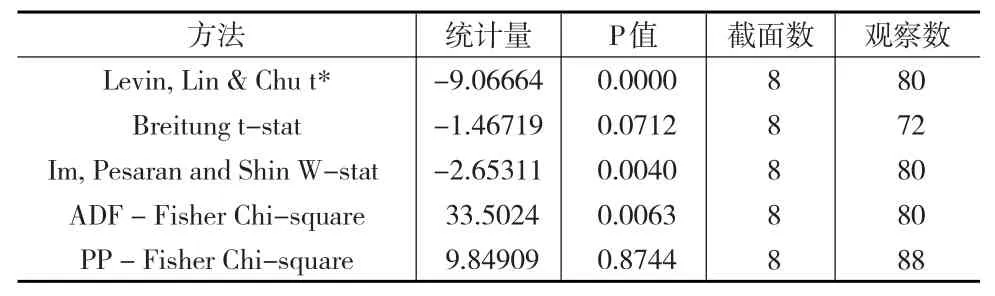

分別對經濟變量lnMAit、lnGDPFit、lnGDPCt進行水平值單位根檢驗,結果表明各變量水平值不平穩。而經過二階差分后,經濟變量lnMAit、lnGDPFit、lnGDPCt都實現了平穩。檢驗結果如表3、表4和表5所示。

表3 lnMAit的一階差分值單位根檢驗

表4 lnGDPFit的一階差分值單位根檢驗

表5 lnGDPCt的一階差分值單位根檢驗

2.2.2 面板回歸

分別利用F檢驗與Hauseman檢驗對混合模型、個體固定模型、個體隨機模型進行識別,最終發現模型形式為混合模型,其回歸結果如表6所示。

表6 混合模型回歸結果

由此可見:除文化距離變量參數為負外,其余變量參數為正;跨國公司母國的人均GDP影響顯著性較弱,其余參數均顯著,其中東道國中國人均GDP對跨國公司在華并購投資影響為0.91,文化距離對跨國公司在華并購投資影響為-2.51,地理距離對跨國公司在華并購投資影響為2.39。

3 結論與建議

3.1 結論

根據以上兩類模型的回歸結果,可以得到如下結論:

(1)跨國公司在華并購規模與東道國中國的經濟發展水平正相關,且經濟發展水平是影響并購活動的最重要因素,假設1成立;(2)跨國公司在華并購規模與東道國中國的勞動力成本負相關,且勞動力成本是阻礙并購活動的唯一關鍵因素,假設2成立;(3)跨國公司在華并購規模與東道國中國的經濟開放度正相關,且經濟開放度是影響中國市場中外資入境并購活動的第三大因素,假設3成立;(4)跨國公司在華并購規模與東道國中國的市場規模和制度環境的關系不顯著,其原因可能是中國龐大的市場需求、長期的改革開放政策與穩定的政治環境已經固化為跨國公司的內在投資信心,而不會成為其投資決策考慮的風險性因素,故假設4和假設5不成立;(5)跨國公司在華并購國別文化差異成反比,且在當今時空極大縮短的背景下,地理距離并不會對歐美的在華并購行為形成嚴重約束。

3.2 建議

結合以上結論,本文認為中國應從以下三方面著力應對跨國公司的在華并購:

(1)加強對跨國公司在華并購行為的審批和監管。對涉及國家安全的重要產業,應審慎研究、精準實施外商投資負面清單制度,最小化產業發展和國家經濟安全面臨的風險。應密切結合國家和區域戰略發展需要,進一步提高外資的準入標準,從關聯交易的審計、信息披露機制、不正當交易等方面加大外資的過程監管。重點鼓勵外資在現代農業、高新技術、先進制造、節能環保、新能源、現代服務業等領域的投資,推動中國傳統產業的技術升級和戰略性新興產業的發展。

(2)注重外資引進和品牌自主相結合。外資對中國經濟發展的積極作用不言而喻,但在經濟全球化的進程中,特別是在當前美國大力推行單邊貿易主義和制造業回歸的情況下,中國應努力避免比較優勢陷阱和拉美化風險。為此,必須著力培育和扶持民族品牌,通過提升科技創新水平形成具有自主知識產權的產品和服務,增強中國品牌的國際美譽度,使其最終與外資形成相互競爭、共同發展的良性互動局面,以此實現經濟發展的多重目標。

(3)借力外資促進國企改革和實現區域協調發展。考慮到中國資源與能源約束,應當引導跨國公司參與國有企業改革,盤活供給存量,引入國際領先的管理經驗,建立健全適應市場經濟發展需要和現代公司制度的法人治理結構。同時,還應優先支持發展前景好、附加值高的外資流向中西部地區,以此解決中國在區域發展方面的不平衡問題。