濱江地區海綿改造雨洪控制效果研究

班 超,趙 祥,周楊軍,周鵬飛

(中國城市規劃設計研究院上海分院,上海 200335)

濱江城市的排水防澇問題一般不能只考慮城市區域內的防洪要求,需要在結合流域整體的防洪規劃和城市內外防洪系統銜接的基礎上進行統籌安排,不僅要考慮城市內洪外排,還要考慮外洪頂托可能。

考慮到濱江地區地理位置緊靠河流,不僅需要抵御江河洪水,同時還需要防止城市化過快帶來的城市內澇風險[1]。因此,在進行濱江城市排水防澇建設時,需要注意以下幾點:1)增加城市的排水能力,以面對城市雨水徑流量的明顯增長;2)從源頭上控制降水落地后的排泄方式,力求減少徑流的產生,延緩降水的集聚,為排水管網緩解壓力;3)增設大容積的調蓄體,存儲無法及時排泄的降水;4)使用強排措施連接城市內外水系應對自排能力不足時的內澇威脅。

1 研究區概況

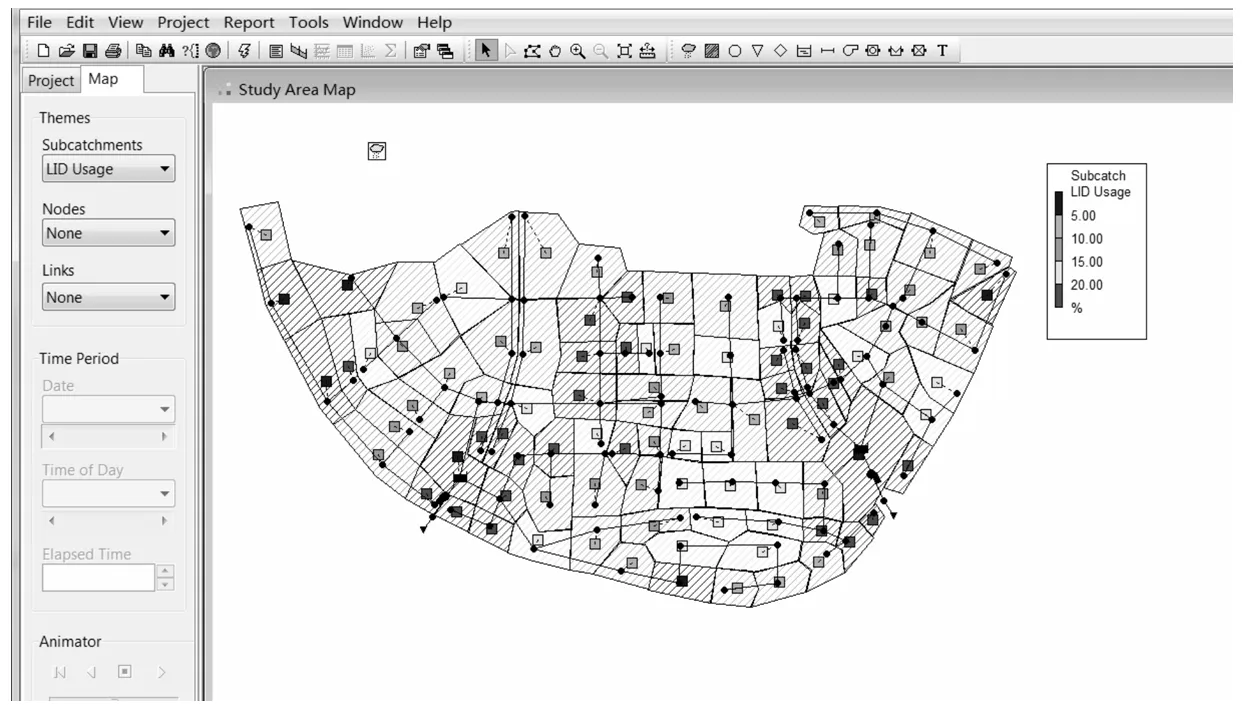

信江新區屬典型的濱江沖積地形,城區內分布有一定數目的湖泊濕地,河流較少。研究區內骨干河流由于開發建設已經被填埋,只剩下三個湖泊,分別為虎嶺湖、劉家湖和濕地公園湖。虎嶺湖和劉家湖兩個湖泊位于信江新區南側靠近信江北岸處,在城市化建設中被一定程度的掩埋,現狀面積不足之前的百分之70%,但是填埋處尚未開發,仍有恢復和擴容的空間。濕地公園湖位于新區北側,周圍城市化開發程度很低,絕大部分水系還保留原始狀態。2010年信江新區進入全面開發建設階段,至2014年12月,新區內主干道路網基本建成,城市排水體制采用分流制,城市主干管網基本建成。根據新區發展規劃,新區內主干排水片區分為三個大片區,分別為虎嶺片區,劉家片區和濕地公園片區。目前虎嶺片區和劉家片區內城市化建設已經初具規模,城市排水管網體系基本建成;濕地公園片區大部分土地仍然未被開發,處于自然狀態。因此,本次模擬選擇新區內的虎嶺片區和劉家片區兩個排水分區為研究區域,見圖1,總面積5.8km2。

2 研究區概化與方案設計

在SWMM5.1版本上,模型研發部門專門針對現代雨洪管理理念的需求,設計了多種小模塊,包括滲透鋪裝、植草溝、雨水花園、屋面雨水接收設備、下滲溝、綠色屋頂、生物滯留網格、雨水桶,共八種,已經能夠比較全面的滿足現代雨水管理理念中對城市下墊面的改造需求并進行細致準確的模擬。

2.1 下墊面概化

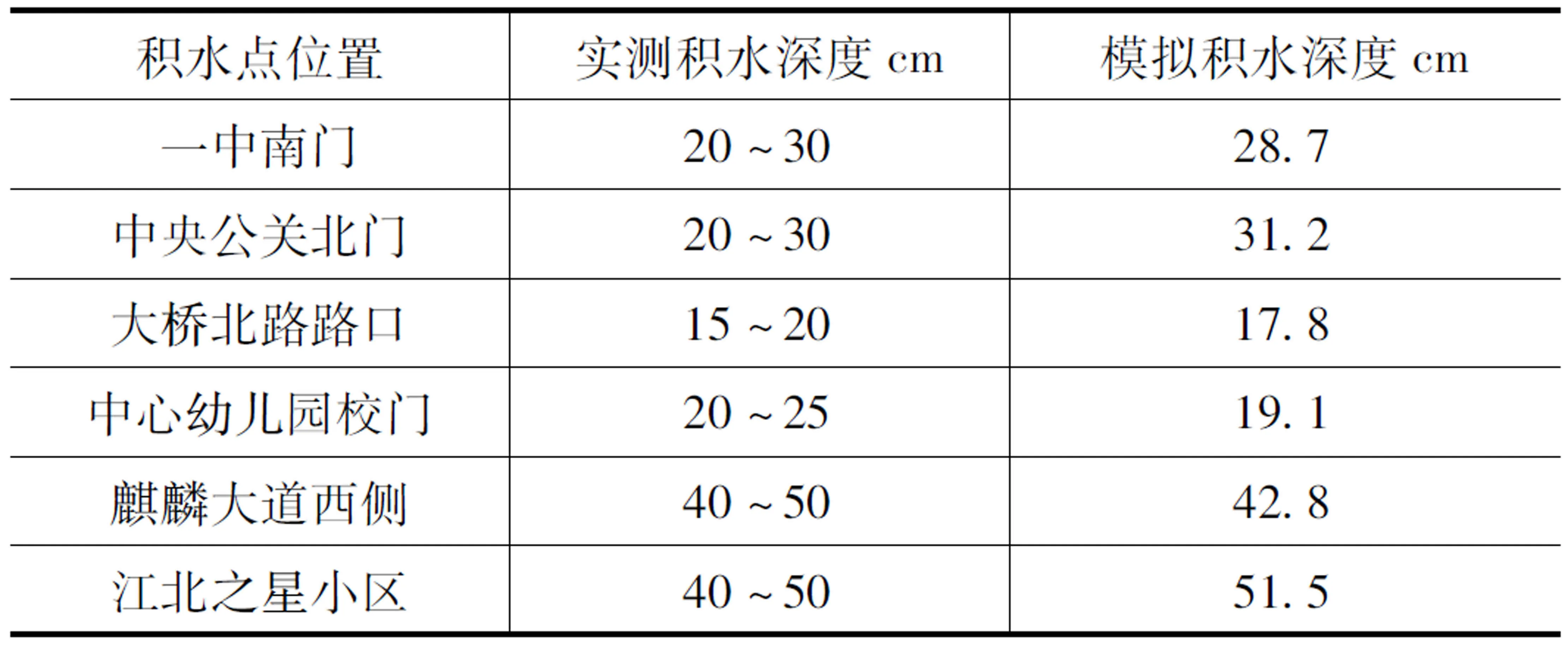

根據信江新區下墊面衛星圖和排水現狀管網布局CAD圖,提取管網的管徑、走向、管道材質等信息進行概化,見圖2,得到研究區概化管道110段,共27.8km;檢查井108個;子匯水區100個,排水口2個。使用實測降水資料進行模型率定[2],結果見表1。模擬積水點情況與實測資料吻合度較好,表明模型參數設置合理。

表1 模型參數率定結果表

圖2 研究區模型概化圖

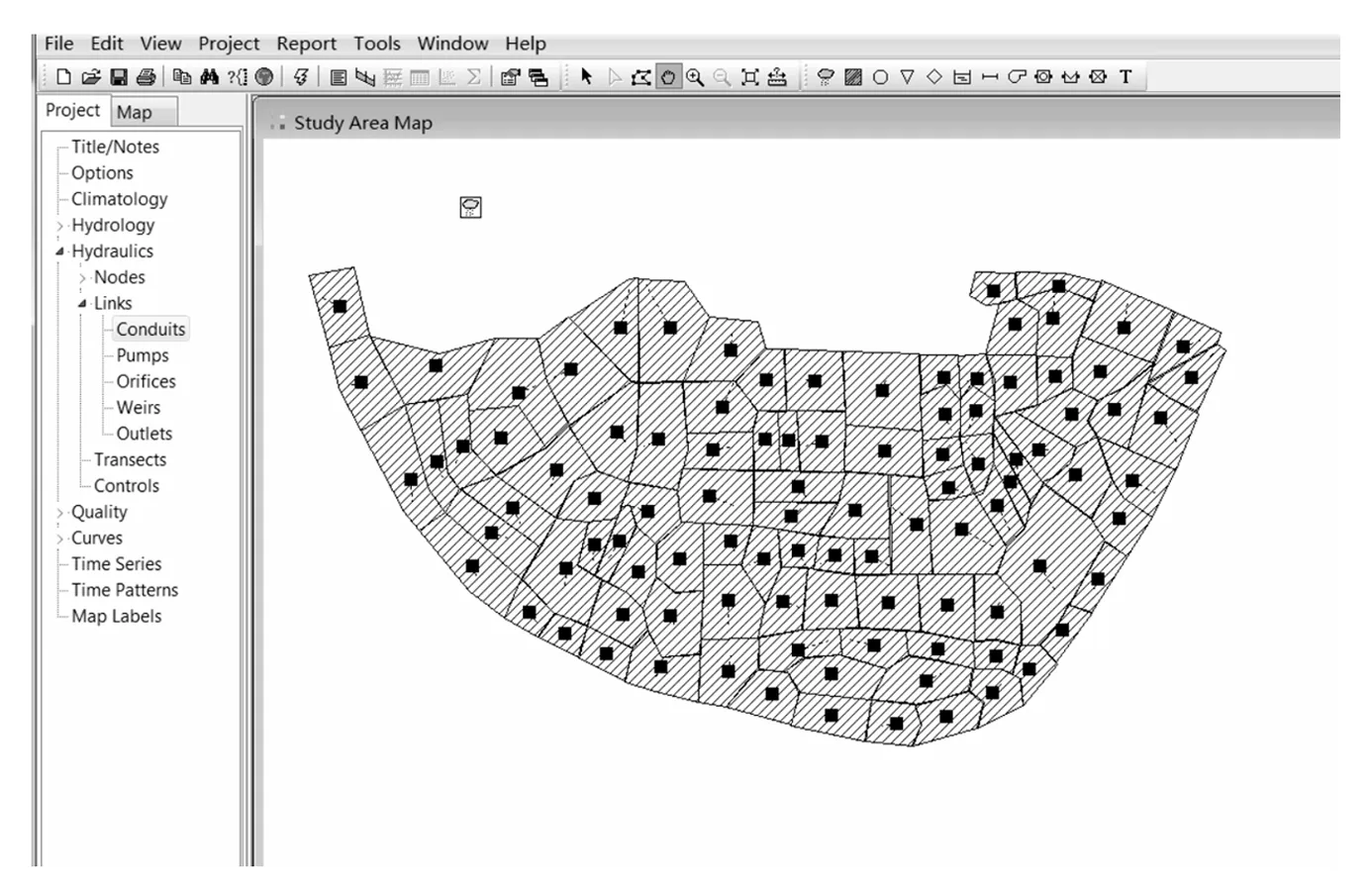

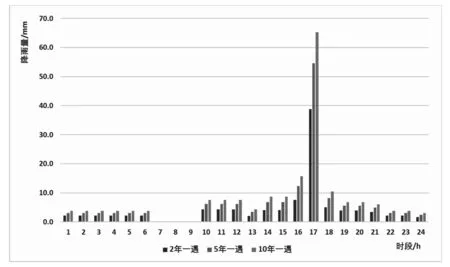

2.2 雨型設計

考慮到城市防洪排澇設計需求,本次設計暴雨時長確定為24h,重現期為2a、5a、10a。根據研究區的地理位置信息,查找《江西省暴雨洪水查算手冊》,確定點暴雨量、折算系數和時程分配表,推算得到各重現期設計雨型,見圖3。

圖3 研究區24h設計雨型圖

2.3 方案設計

基于研究區各個下墊面特性和濱江城市防洪排澇需求設計海綿改造方案[3-4],見圖4,具體方案設計如下:

(1)出水口的改造:由于原始出水口為自然出流,汛期容易發生洪水倒灌問題,因此將出水口由原來的自由出流改為泵站形式,在出口設置閘站防止倒灌。根據新區排水防澇規劃,虎嶺泵站流量為2.66m3/s,劉家泵站為1.57m3/s。

(2)增設蓄水池:在出水口上游設置調蓄湖,利用原有的虎嶺湖和劉家湖,擴容后作為出水口調蓄湖,以緩解出水口排水壓力,根據排水防澇規劃虎嶺調蓄湖擴容后為45萬m3,劉家調蓄湖擴容后為34.56萬m3。

(3)改造部分管道管徑和坡度。改造原則為:在城市化面積高的子匯水區域內增大管徑和坡度;城市化程度低的子匯水區內,根據城市未來發展需要選擇維持管徑不變或適當增大管徑坡度;對管道坡度不合理的地方必須進行重新規劃改善;城市主干管網體系應該滿足小管入大管的要求,即下游管徑不得低于上游管徑,按照該要求進行主干管改造。共改造管網12.54km

(4)源頭控制措施布設。規劃方案原則為:城市化程度低、非城市核心區等易于進行源頭控制措施改造的區域,應盡量減少管網改造工程;建筑密集、源頭控制開發難度大的城市中心區或居民集聚區,應減少布設占地需求大的源頭控制措施。共布設各類措施78ha,其中透水鋪裝57.2ha,雨水花園14.4ha,植草溝6.4ha

圖4 研究區海綿方案模擬圖

3 結果分析

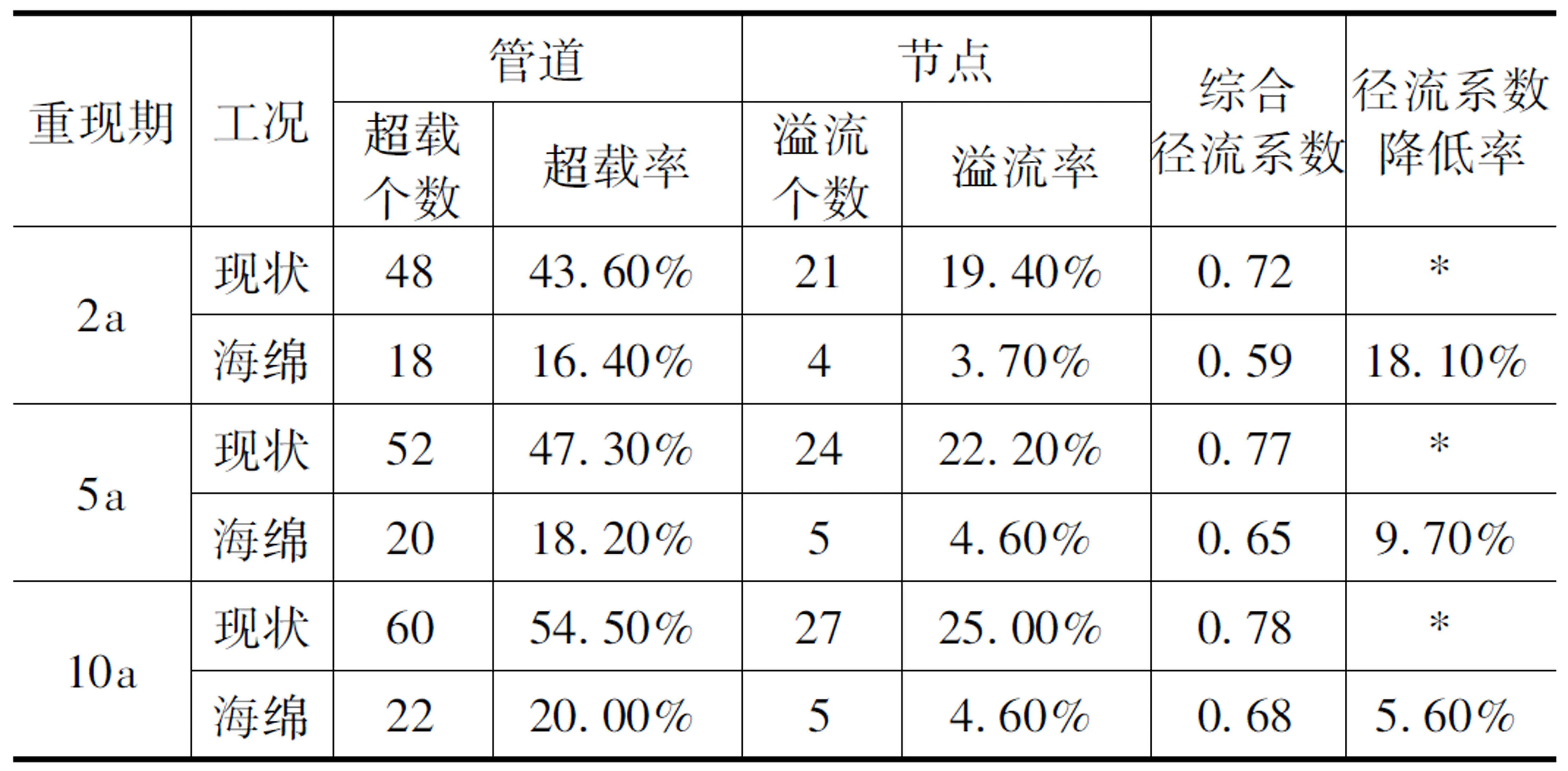

將三種重現期(2a、5a、10a)的24h設計雨型輸入模型運行,模擬得到現狀下墊面和海綿改造方案下的運算結果,見表2。以管道超載個數、節點溢流個數、綜合徑流系數為指標進行分析。

表2 現狀與海綿工況模擬指標對比表

從表2中可以看出,各重現期降雨情況下,海綿措施對信江新區的降雨徑流均起到了有效的控制。各重現期降雨下,海綿措施方案的管道超載個數、節點溢流個數、綜合徑流系數均明顯低于現狀情況,特別是節點溢流數量顯著減少,表明地面積水問題得到了有效控制。

4 結語

濱江地區海綿措施的建設能夠有效的緩解城市雨洪問題,減少“城市看海”發生的幾率。建設方案的擬定應避免局限于某一類建設措施或單一問題導向,應該同時考慮城市防洪、防澇和水環境建設需求,謀求最優化解決方案。