傳統工業城市旅游發展城鎮化響應的時序演變過程研究

——以長春市為例

劉向陽,楊青山,楊友寶

(1.哈爾濱學院地理與旅游學院,哈爾濱濕地研究院,黑龍江 哈爾濱 150086;2.東北師范大學地理科學學院,吉林 長春 130024;3.湖南師范大學旅游學院,湖南 長沙 410081)

國內相關學者認為,旅游業與城鎮化已成為21世紀世界經濟背景下兩大引人注目的現象[1],進而推動旅游與城鎮系統關系研究成為國內外學術界的熱點領域.當前,由旅游觸發的“經濟-社會-生態”關聯效應已被人們所共識,旅游業成為推進區域發展和城鎮化進程的重要突破口;同時,城鎮化進程中的產業要素集聚、物質景觀重塑、社會文化變革等效能也使其成為旅游業持續發展的重要生存空間.總之,旅游業的產業引擎和城鎮化的空間載體功能構成“旅游”與“城鎮化”兩大系統相互交織的重要辨識依據.

隨著我國相繼進入“后工業化”轉型期和“新型城鎮化”戰略期,傳統工業支撐型城鎮化模式引發的城鄉分化、產能衰退、生態破壞、民生下降等難題使其難以適從經濟、社會、生態等持續發展的需要,我國城鎮化道路面臨探尋新產業支撐和新驅動力的嚴峻現實.旅游業作為國民經濟的一項產業形態,因在開放程度、關聯效應、產出效益等方面具有其他產業難以比擬的優勢,而受到政府界和學術界的廣泛推崇.據統計,自2009年國家正式提出“打造旅游業為國民經濟戰略性支柱產業”構想以來,國內已有20多個省(區、市)將旅游業列為支柱產業[2].據聯合國世界旅游組織測算,2016年中國旅游業對GDP綜合貢獻達11%,中國旅游業對社會就業綜合貢獻超過10.26%,與世界平均水平持平.旅游業在國民經濟體系中占據了舉足輕重的產業地位,成為新時期推動我國經濟社會發展的新生動力.

東北地區作為計劃經濟時期依賴行政干預而成長起來的傳統工業地域,產業結構重型化、工礦資源指向化、城鎮功能工業化等曾是區域發展基本特征.伴隨國家市場經濟開放、空間開發重心轉移、經濟發展方式轉型等宏觀背景,東北地區先后陷入“東北現象”“新東北現象”干擾,受工業經濟需求疲軟與產品產能過剩等因素制約,2014年東北地區經濟增速更是跌入全國“后進群體”,區域面臨“二次振興”與可持續發展的現實問題.基于此,本研究以東北重要工業城市——長春市為例,從旅游發展視角切入東北地區城鎮化問題研究,在傳統工業升級、工業驅動城鎮化路徑遭遇阻滯的區域背景下,探究了新世紀以來長春市城鎮化對于旅游發展的響應過程,以為東北地區及國內其他同類型城市強化旅游產業地位、以旅游為突破口實現區域經濟轉型、發揮旅游業對新型城鎮化的產業導向功能、弱化區域對傳統工業支撐型城鎮化路徑的依賴提供科學依據和實踐參考.

1 相關文獻述評與概念界定

1.1 “旅游”與“城鎮”系統關系研究述評

“旅游”與“城鎮”系統關系研究發軔于20世紀90年代的西方發達國家,且冠以“旅游城鎮化”命題構筑了兩大系統的研究橋梁.澳大利亞學者Mullins是國外最早關注“旅游城鎮化”現象的先驅,他于1991年提出了旅游城鎮化的概念框架體系[3].此后,西方學者Gladstone[4]、T.C.Chang[5]、Allen[6]等分別就旅游城鎮化類型、模式、效應等進行了研究.進入到21世紀,國外學者基于“城市-經濟-環境”系統,傾向于研究旅游城鎮化與人口、經濟、資源、環境的交互耦合關系及旅游城市規劃管理、旅游與城市重建等問題[7-9].國內學術界對“旅游”與“城鎮”系統的關系研究起步較晚,除在借鑒國外有關“旅游城鎮化”研究范式的基礎上,研究內容呈分化局面.理論研究方面,陸林[10]、黃震方[11]等學者較早關注了旅游城鎮化現象并側重于旅游城鎮化概念的辨析、驅動機制等研究內容;實證研究方面,葛敬炳等[12]、王兆峰等[13]、楊建翠[14]分別以麗江市、湘西地區、九寨溝為案例,分析了當地的旅游城鎮化現象.

從已有研究來看,目前學術界對“旅游”與“城鎮”系統關系研究偏向于旅游業發展的城鎮化效應層面,缺乏從響應視角分析城鎮化對于旅游發展的能動反應或調適程度,且研究區域多集中于傳統旅游城市、民族聚居區、鄉村地域等,缺乏對老工業城市的重點關注;研究方法方面,多借用物理學的“耦合-協調”模型分析二者關系,僅有少量學者選用旅游接待人次、旅游經濟收入、非農人口比重、GDP產值等指標,采用響應強度模型分析城鎮化對于旅游發展的響應狀況[15];研究內容方面,側重于旅游業與城市化綜合發展水平的定量評價,未從“空間”視角建構旅游發展引致區域城鎮體系演變、城市空間重構、城鎮功能轉型等內容體系.基于上述研究現狀,本文在借鑒相關學者[15-16]研究成果的基礎上,通過引入“旅游發展城鎮化響應”的概念,分別建構了旅游與城鎮化系統指標體系,深入分析了東北傳統工業城市——長春市旅游發展的城鎮化響應狀況并構建響應模型,以進一步完善我國旅游城鎮化理論體系,為旅游與城鎮化系統相互作用關系研究作必要的補充.

1.2 旅游發展城鎮化響應概念界定

1.2.1 旅游發展

伴隨人類社會發展與經濟技術進步,旅游已成為人們日常生活中不可或缺的社會活動.受于學科屬性差異,學術界對旅游仍未形成統一的概念解釋,為了揭示旅游發展的動態特征,多數學者從產業要素視角,以“旅游業”“旅游產業”等學術術語狹義替代或衡量旅游發展的強度與水平.就旅游系統構成來看,其良性運轉除包括配套相關的吃、住、行、游、購、娛等產業要素外,理應將旅游資源、旅游政策等子系統納入其中.因此,本文將旅游發展界定為囊括旅游資源動態演變、產業要素配套關聯、旅游政策環境變遷等方面的綜合性變化過程,旅游發展城鎮化響應研究也需在上述框架內通過明晰旅游系統的動態演化反演城鎮化系統的響應狀況.

1.2.2 城鎮(市)化

城鎮(市)化是當今世界重要的空間現象與經濟現象之一[17].自工業革命觸發城鎮化發展史以來,城市地理學已建構了較為完善的城鎮(市)化研究框架體系.然而,伴隨時代背景變化,尤其在城鎮化驅動力日趨多元化的發展趨勢下,需對城鎮化賦予新的時代內涵.結合我國新型城鎮化、生態文明建設等戰略背景并基于旅游發展視角,本文所界定的城鎮化除包括傳統的城鎮(市)化進程推進外,將城鎮空間形態、城鎮等級結構、城鎮功能類型的動態演化等納入城鎮化分析框架,通過拓寬城鎮化認知視野并實現與旅游發展概念體系的銜接,建構旅游發展城鎮化響應的概念內涵.

1.2.3 旅游發展城鎮化響應

城市地理學認為,產業是城鎮發展的重要支撐,城鎮是產業生存的空間載體,產業與城鎮間互為支撐與載體功能成為旅游發展城鎮化響應概念體系形成的重要邏輯基礎.基于“旅游發展”與“城鎮化”概念識別,本文認為旅游發展城鎮化響應是指城鎮化對于旅游系統演變發展的適應性及其反饋程度,反映了兩大系統在發展水平協調、空間格局匹配、響應行動調適等方面的規律性特征,具體內涵為:伴隨旅游資源、旅游產業、旅游政策等子系統演化發展,區域城鎮系統在發展進程、等級體系、功能類型、空間結構等方面所做出的適應性調整以達到與旅游系統的耦合共軛,是廣義城鎮化與突破產業范疇的旅游系統間發展關系的綜合體現.

2 指標體系、模型構建與數據來源

2.1 指標體系建構與權重確定

2.1.1 指標體系建構

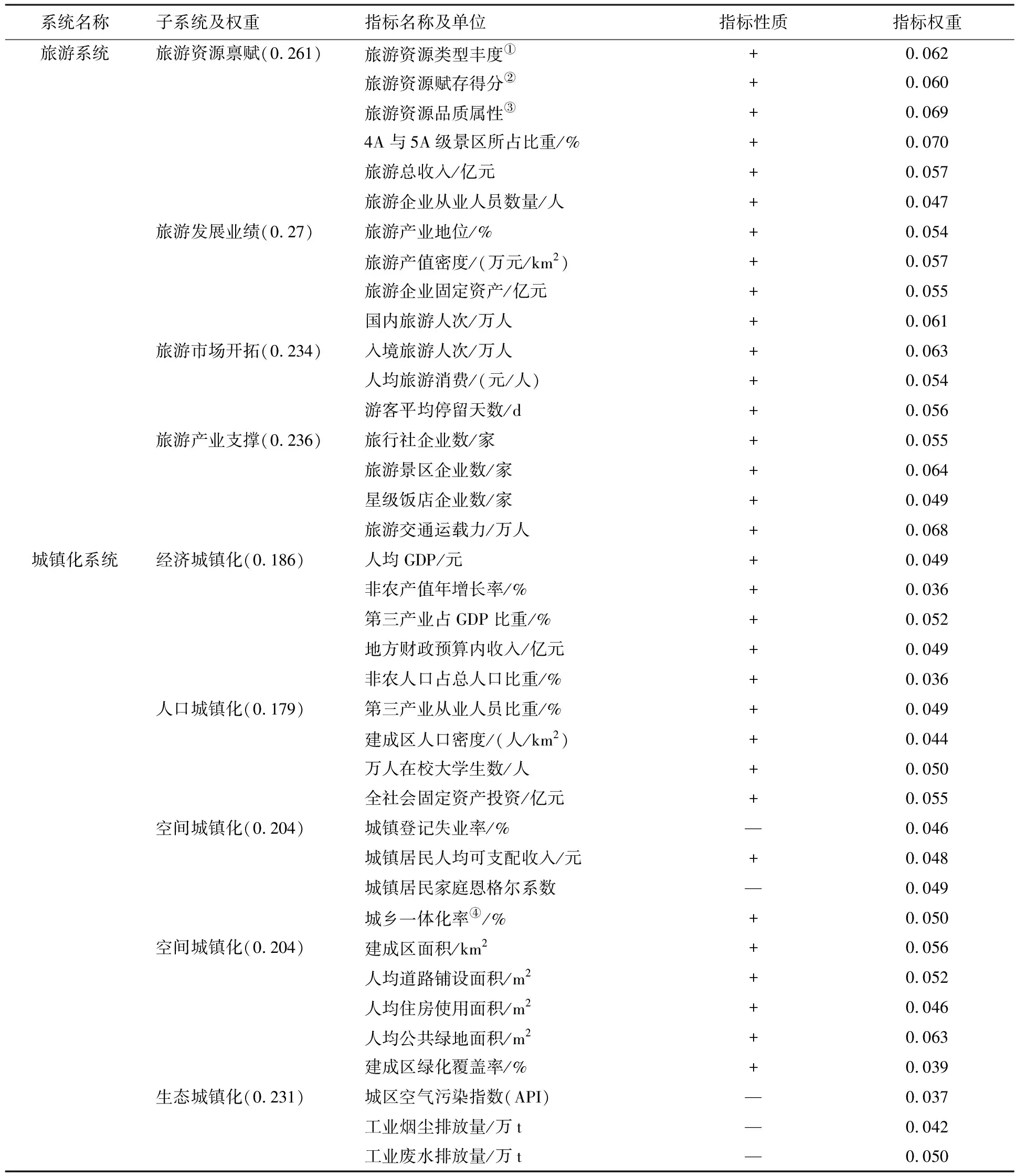

基于“旅游發展”與“城鎮化”概念界定,為了刻畫兩大系統時空發展特征及相互作用關系,本研究在遵循代表性、關聯性及可獲得性原則的基礎上,通過借鑒前人的研究成果,分別建構了兩大系統評價指標體系.旅游系統方面,選擇4個子系統、17項指標反映其整體發展水平;城鎮化系統方面,選擇5個子系統、21項指標反映城鎮化整體發展水平.具體評價指標體系見表1.

2.1.2 指標權重確定

各項指標權重確定,本研究選用王明濤[18]提出的均方差決策方法予以求解,基本思路為:以各單項評價指標為隨機變量,以無量綱下的屬性值為各隨機變量取值,首先求出各隨機變量的均方差,然后將這些均方差進行歸一化處理,結果即為各評價指標的權重.具體步驟為:

(1) 數據標準化處理.由于旅游與城鎮化系統內指標量綱及單位存在差異,需對各指標原始值進行標準化處理,以克服量綱及單位不同對運算結果的影響.計算公式為

(1)

式中:uij為各指標標準化后的數值(下同);xij為第i個樣本第j項指標的原始值;max(xj),min(xj)分別代表第j項指標的最大值與最小值.

(2) 隨機變量的均值與均方差.計算公式為

(2)

式中:E(uj),σ(uj)分別代表第j項指標的均值與均方差;n為樣本個數.

(3) 第j項指標的權重wj.計算公式為

(3)

最后求得的各指標權重如表1所示.

2.2 模型構建

2.2.1 綜合評價指數

對各指標進行原始數據標準化及確定指標權重后,旅游與城鎮化系統綜合發展水平測度可采用線性加權法進行,計算公式為

(4)

式中:U1,U2分別為旅游與城鎮化系統的綜合評價指數;wij為第i個系統第j項指標的權重;uij為第i個系統第j項指標標準化后的數值.

2.2.2 旅游發展城鎮化響應度模型

為了定量揭示城鎮化對旅游發展的響應程度,本文在借鑒相關學者[19-21]研究成果的基礎上,構建旅游發展城鎮化響應度模型:

C(t)=|θ(t)|.

(5)

表1 旅游與城鎮化系統評價指標體系

2.3 數據來源

旅游系統數據主要來源于2002—2014年的《中國旅游統計年鑒》及《中國旅游統計年鑒》(副本);城鎮化系統數據主要來源于2002—2014年的《中國城市統計年鑒》《吉林省統計年鑒》《長春市統計年鑒》及部分年份長春市國民經濟和社會發展統計公報.對個別年份的缺失數據進行了調查補充或采用相鄰年份值利用插值法進行處理.

3 長春市旅游發展城鎮化響應的時序演變特征

3.1 旅游與城鎮化系統綜合發展水平測度

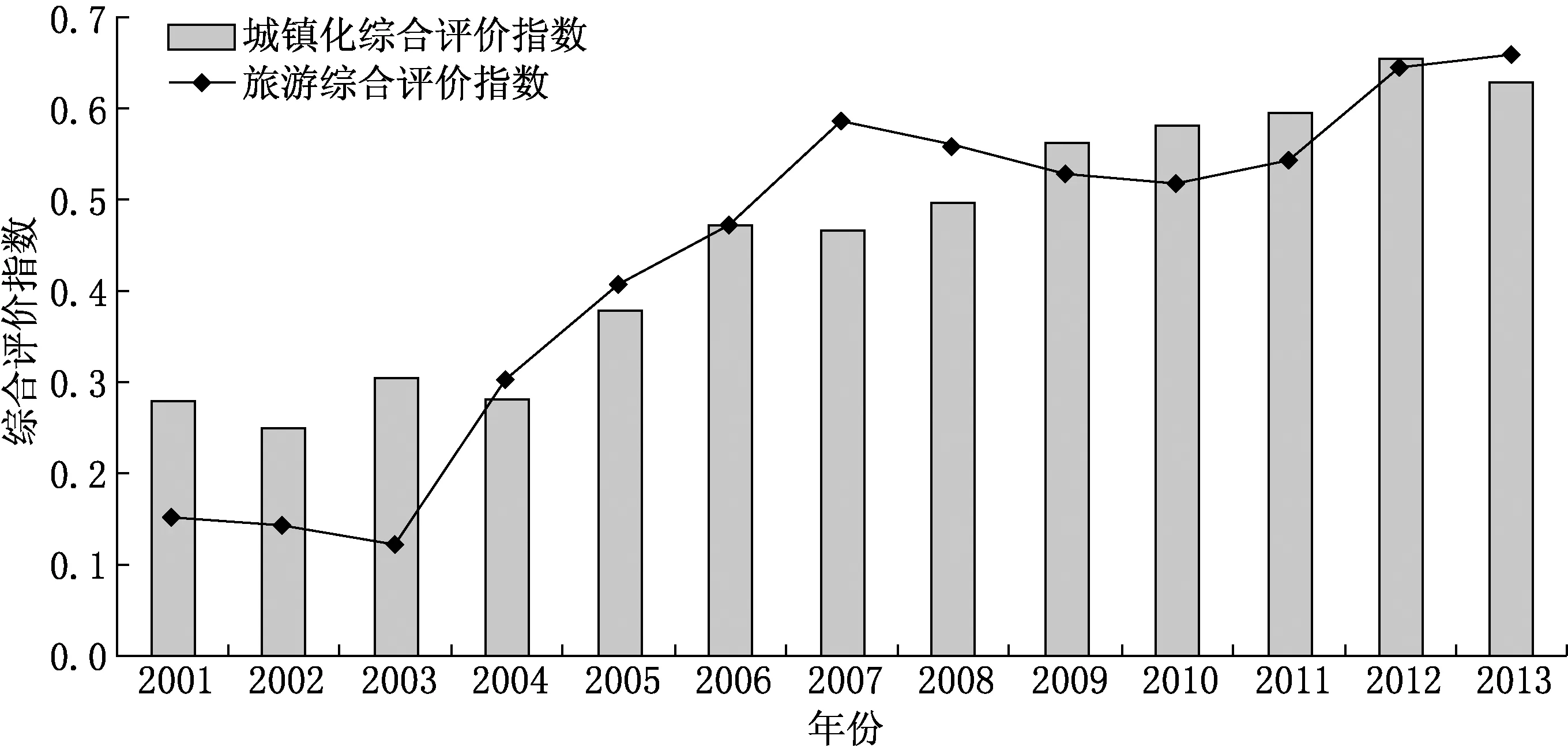

通過公式(4),得到長春市2001—2013年旅游與城鎮化系統綜合評價指數,結果見圖1.由圖1可見,2001—2013年長春市旅游與城鎮化綜合發展水平整體呈上升趨勢,同時部分年份存在波動異常現象.就旅游系統來看,其演化趨勢大致可劃分為4個階段:(1) 2001—2003年旅游綜合評價指數表現為平穩下降,2003年為旅游發展水平低谷期,這主要由于“非典”疫情的沖擊及旅游經濟脆弱性的缺陷,旅游系統正常運轉受到一定程度干擾;(2) 2003—2007年為旅游綜合發展水平迅速爬升期,指數值由2003年的0.12增至2007年的0.59,這一時期為東北振興戰略啟動期,旅游業作為朝陽產業擁有優越的政策扶持環境,旅游資源、旅行社、星級飯店等旅游基礎性條件得到明顯改善,為長春市乃至東北地區旅游發展的“黃金”時期;(3) 2007—2012年旅游發展趨勢表現為先降后升的“U”型結構,前期受國際金融危機影響,全球經濟陷入低迷,國內、國際旅游市場需求動力不足,旅游開發投資和旅游經濟收入均呈緩慢下降趨勢,隨后2009年國家出臺《加快發展旅游業的意見》、2010年《東北地區旅游業發展規劃》頒布及2011年旅游業“十二五”規劃開啟,為旅游發展注入活力,驅動旅游整體發展水平快速回升;(4) 2012—2013年為旅游發展水平回歸上升期,這一時期伴隨旅游資源稟賦優化、旅游產業地位確立及交通、餐飲、住宿、商貿等產業配套體系的完善,長春市旅游發展系統逐步步入正軌,重新回歸并釋放朝陽產業發展潛力,旅游發展水平再次呈穩步上升趨勢.

圖1 長春市旅游與城鎮化綜合評價指數變化趨勢(2001—2013)

就城鎮化系統來看,其演化趨勢大致可劃分為3個時段:(1) 2001—2004年為城鎮化水平的震蕩起伏期,該時段屬于東北振興前期與初期,居民失業、收入下降、社會動蕩、生態惡化等多元矛盾交織,導致城鎮發展基礎不夠穩定,整體發展水平呈現反復無常的局面;(2) 2004—2012年為城鎮化水平持續上升期,指數值由2004年的0.28增至2012年的0.65,這一時期長春市面臨“東北振興”成效釋放、“十一五”與 “十二五”規劃實施、長吉圖開發開放先導區建設批復等戰略機遇,城鎮化發展動力強勁,發展水平優于之前任何歷史時期;(3) 2012—2013年城鎮化水平出現小幅回落,非農產值年增長率、第三產業占GDP比重、第三產業從業人員比重等指標均呈下降趨勢,這與近年來東北地區經濟增速整體呈下滑跡象基本吻合,城鎮化發展水平表現為同步的“穩中有降”態勢.

3.2 旅游發展的城鎮化響應演變過程

基于2001—2013年長春市旅游與城鎮化系統綜合評價指數計算結果,借助SPSS17.0軟件對兩大系統進行曲線擬合,得到二者間三次響應函數方程:

U2=-6.794(U1)3+9.074(U1)2-2.876U1+0.519(R2=0.892,F=24.766).

(6)

上述函數方程的決定系數R2=0.892,且通過了顯著性檢驗,表明曲線擬合效果較佳.對其進一步求導得到:

(7)

綜合運用公式(6)—(7),得到旅游發展城鎮化響應指數θ(t)表達式:

(8)

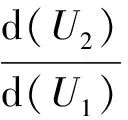

最后運用公式(5)與(8),并將U1與U2兩系統的標準化數值代入其中,分別得到2001—2013年長春市旅游發展城鎮化響應度與響應指數(見圖2).

圖2 長春市旅游發展城鎮化響應度與響應指數演變趨勢(2001—2013)

由圖2可見,2001年以來長春市城鎮化對旅游發展表現出由“負響應”向“正響應”轉變的特征,且響應強度呈階段性變化.具體來看:

(1) 2001—2003年為旅游發展城鎮化負響應期,響應強度緩慢上升,表明伴隨旅游發展,城鎮化水平呈“逆向”變化且程度不斷加強,旅游與城鎮化系統之間呈“背道而馳”的發展狀態,旅游對城鎮化的驅動效應未得到有效發揮.

(2) 2004—2013年為旅游發展城鎮化正響應期,伴隨旅游系統發展,城鎮化水平表現出同步提升效應,二者之間呈“協同互動”的發展狀態,旅游業成為城鎮化水平有效提升的重要產業支撐.城鎮化具體響應表征表現為:第一,在都市中心區內部,城市形象、空間結構、功能體系等均以旅游發展為契機而得到明顯改觀,新生重慶路、紅旗街、同志街商務中心,新民大街文化街區、文化廣場、雕塑公園、汽車文化園等都市旅游空間載體,引導都市內部城市空間不斷重構,傳統“工業城市”形象被逐步顛覆,“生態之城、文化之城、科技之城、會展之城”等都市形象日趨鮮明,旅游功能成為城市功能體系的重要組成部分;其次,在都市中心區外圍,涌現出諸如玉潭鎮、土門嶺鎮、卡倫湖鎮、鹿鄉鎮、五棵樹鎮等眾多旅游衛星城鎮,導致當地傳統農業經濟色彩逐步淡化,經濟收入結構、居民就業結構、社區聚落景觀等依托旅游產業聯動效應而不斷更新調整,鄉村地域形象、生存環境、主導功能等不斷向商業化、城鎮化、旅游化方向轉換,旅游型衛星城鎮成為長春都市區擴展蔓延的重要空間支點.從響應強度演化軌跡來看,正響應強度變化存在時間波動性,不同時段城鎮化對旅游發展的響應敏感度具有互異特征:2003—2005年為劇烈響應期,該時段響應強度值急劇上升,于2005年達到峰值,響應強度提升速率位居各研究時段之首,表明旅游對城鎮化驅動效應日趨強化,二者相互交融、碰撞引致旅游產業成為加速城鎮化進程的重要動力;2005—2011年為穩定響應期,此時段響應強度變化較為平穩并呈“穩中略降”的態勢,說明城鎮化伴隨旅游資源稟賦、旅游需求市場、旅游產業基礎、旅游政策環境等旅游發展子系統逐步完善,旅游驅動城鎮化發展日趨常態化,旅游功能成為城鎮功能體系的重要組成部分;2011—2013年為響應回落期,且響應強度急劇下降,說明城鎮化對旅游發展的響應敏感度逐步弱化,旅游與城鎮化系統之間出現脫節跡象,城鎮化進程推進速率滯后于旅游開發進程,長春市面臨提升城鎮化發展質量的嚴峻現實.

4 結論與建議

4.1 主要結論

旅游與城鎮化作為兩個具有時代意義的科學命題,二者關系研究是與“新型城鎮化”、東北“二次”振興、“生態文明”建設等時代戰略相接軌的重要課題.本文通過分解旅游與城鎮化兩大系統,對我國典型工業城市——長春市旅游發展的城鎮化響應狀況進行了探討,總體來看,新世紀以來長春城鎮化對旅游發展的響應屬性表現為由“負響應”向“正響應”轉變,負響應期內響應強度緩慢上升,城鎮化對旅游發展的“逆向”反應不斷加強,正響應期內響應強度階段性變化特征鮮明,大致呈“劇烈響應—穩定響應—響應回落”的演進趨勢,表明當前長春市旅游與城鎮化之間出現了脫節跡象,區域面臨提升城鎮化質量、實現兩大系統協同互動發展的迫切現實.

4.2 相關建議

基于長春市旅游發展的城鎮化響應時序過程分析,并融合東北地區經濟轉型升級、國家“新型城鎮化”與“宜居城市”建設等時代背景,為實現老工業城市旅游與城鎮化良性互動發展,提出如下相關建議:

首先,充分發揮旅游產業“經濟引擎”與“朝陽產業”功能,通過強化旅游發展政策扶持、完善旅游配套設施和推進旅游業態整合創新等,不斷提升旅游業對城鎮化發展的支撐效應,充分發揮旅游產業鏈條長、關聯效應大、綜合效益高等優勢,以區域農業、森工、制造業等傳統優勢產業為基礎,大力開展農業休閑、健康養生、工業科普等旅游活動類型,不斷提升傳統產業附加值,并引導旅游業與交通、餐飲、購物、娛樂、傳媒等相關產業融合跨界,推動城市經濟社會效益的全面放大提升,使“旅游驅動型城鎮化”成為新時期長春市城鎮化有序推進的重要實踐模式;其次,持續推進城市交通、公共設施、郵電通訊、商業廣場、休閑街區、景觀廊道等基礎設施建設,不斷弱化城市傳統工業生產職能和強化環境美化整治力度,完善老工業城市旅游、休閑、娛樂等功能體系,改變“人居環境不佳、基礎設施陳舊、城鎮功能單一”等負面形象,在舊城改造和新城建設過程中,有效植入旅游休閑元素和增加公共游憩空間,不斷提升城市旅游供給能力與承載空間,進而實現旅游開發與城市建設互融共生發展.