陸地棉VR018抗黃萎病QTL定位

趙 君,張大偉,徐劍文,徐海江,劉劍光,朱家輝,吳巧娟,孔 杰,肖松華, 阿里普·艾爾西

(1.江蘇省農業科學院經濟作物研究所/農業部長江下游棉花和油菜重點實驗室,江蘇 南京 210014;2.新疆農業科學院經濟作物研究所,新疆 烏魯木齊 830091)

棉花是中國主要的經濟作物,棉花生產在中國國民經濟中占有舉足輕重的地位。棉花的病害比較多,特別是黃萎病,給棉花生產造成巨大損失。棉花黃萎病是Carpenter于1914年在美國弗吉尼亞州發現并報道的,是世界范圍內一種破壞性極大的土傳性維管束真菌病害,主要由大麗輪枝菌引起[1]。中國棉花黃萎病是由于1935年引進美國斯字棉4B棉種傳入中國的,之后隨著棉種的繁殖和調運,棉花黃萎病在中國各主要產棉區逐漸傳播開來。特別是近幾年,新疆棉區的黃萎病發生逐年加重,嚴重影響中國棉花產業的發展。

棉花對黃萎病的抗病機制是一個非常復雜的過程,涉及多種物質和信號途徑。研究結果表明,萜醛類化合物、苯丙素類化合物、活性氧、水楊酸、茉莉酸、乙烯、油菜素內酯,精胺和Camalexin等信號途徑參與了棉花對黃萎病的抗性過程[2-7]。為探究植物對黃萎病的抗病機制,大量抗黃萎病相關的基因被克隆[8]。研究結果顯示,一些外源基因也能提高棉花對黃萎病的抗性[9-13]。同時,許多學者也開展了抗黃萎病基因分子標記定位研究,取得了很大的進展。到目前為止,在棉花的26條染色體或連鎖群上共檢測到至少193個抗病相關QTL。部分研究者使用Meta-analysis方法,將已經發表的抗黃萎病相關QTL進行分析,至少篩選獲得28個QTL簇,檢測到13個抗黃萎病QTL熱點區域,分布在9條染色體上(分別為染色體4、染色體5、染色體7、染色體8、染色體16、染色體19、染色體21、染色體23和染色體26[14])。

許多學者對不同棉種進行黃萎病抗性鑒定,認為多數海島棉品種對黃萎病的抗性較強。近20年來,許多育種學家嘗試通過回交將海島棉抗黃萎病性狀轉育到陸地棉中,但是由于連鎖累贅的影響,進展緩慢[14]。陸地棉是世界棉花的主要栽培種,但其遺傳基礎狹窄,缺乏對多種病蟲害的抗性,僅有少數品種對黃萎病的抗性能達到耐病標準。到目前為止,國內外公開發放的抗源品種有常抗棉、文 5、豫棉 19、豫棉 21、94-56D、Acala 90、Delcot 344、Siokra15、中G4和中植棉2號等,對黃萎病具有較高的抗性[15-16]。利用分子生物學方法解析這些陸地棉的抗黃萎病機制,通過回交方法將抗病性狀進行轉育,能夠顯著加快育種進程。

在前期的研究工作中,從泗棉3號與中植棉2號雜交后代群體中,通過人工病圃定向篩選獲得1個抗黃萎病新品系蘇VR018。本研究利用蘇VR018與泗棉3號構建F2群體,定位與抗病相關的QTL,獲得與抗病連鎖的分子標記,為中植棉2號抗黃萎病基因的精細定位和抗黃萎病性狀的育種利用奠定理論基礎。

1 材料和方法

1.1 試驗材料

2012年,本研究室利用感病親本泗棉3號與抗病親本中植棉2號雜交產生F1,同年南繁自交獲得F2。2013年在南京黃萎病人工病圃進行抗病鑒定,篩選抗病單株,同年南繁自交,于2014年和2015年連續2年進行自交和抗病鑒定,獲得抗病株系蘇VR018。2015年在黃萎病人工病圃,利用蘇VR018與感病親本泗棉3號雜交,獲得F1,2015年冬季南繁獲得F2。2016年將包含312個單株的F2群體種植在江蘇省農業科學院棉花育種基地,同年,F2單株自交獲得F2∶3家系種子。2016年冬天,于江蘇省農業科學院溫室用黃萎病菌株V991接種蘇VR018、泗棉3號、中植棉2號和F2∶3家系。本研究所用的泗棉3號來源于本研究室保存的自交純合種子,中植棉2號由中國農業科學院棉花研究所提供。

本試驗所用棉花落葉型黃萎病菌株V991由江蘇省農業科學院植物保護研究所提供,由本實驗室引進后自行分離提純。

1.2 接種和性狀調查

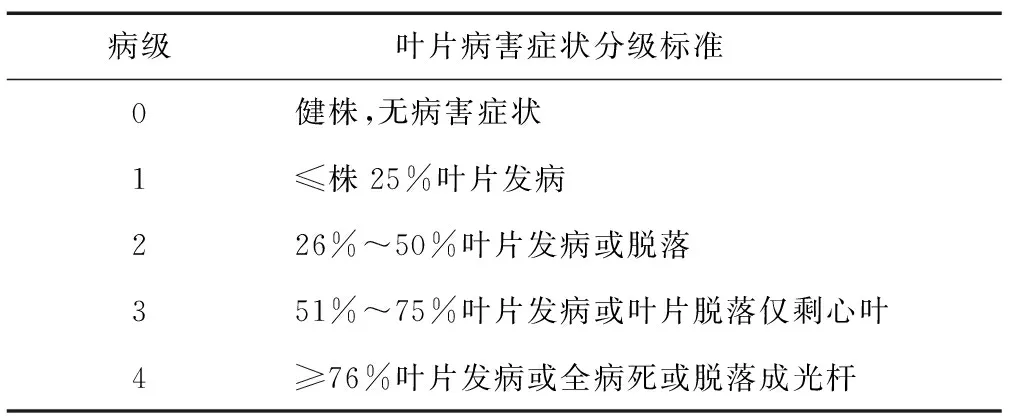

25 ℃下,將黃萎病菌涂布于固體土豆培養基(馬鈴薯200 g、瓊脂17 g、蔗糖20 g、蒸餾水1 000 ml)表面,14 d后轉移到液體土豆培養基(馬鈴薯200 g、蔗糖20 g、蒸餾水1 000 ml)中,室溫下振蕩培養5 d,測定孢子濃度,將液體稀釋至每1 ml 5×107個孢子。將處理好的棉花種子播于溫室中的營養缽中,1缽2粒,待棉株長到兩葉一心時,進行營養缽撕底,以達到傷根的目的。用黃萎病病菌的分生孢子懸浮液進行接種,每營養缽10 ml。接種7 d后將營養缽中死苗全部拔除,定期觀察棉苗發病情況,主要通過考察群體及親本的葉片發病情況,具體鑒定方法參考Ning等[17]的方法。其中5級分類的標準如表1所示。根據調查結果計算病情指數,每個株系調查最少15株,試驗設置3個重復。

病情指數= ∑(各級病株數×相應病級)/(調查總株數×4)×100%

表1棉花黃萎病葉片病級劃分標準

Table1TheclassificationstandardofVerticilliumwiltcottonleaf

病級 葉片病害癥狀分級標準0健株,無病害癥狀1≤株25%葉片發病226%~50%葉片發病或脫落351%~75%葉片發病或葉片脫落僅剩心葉4≥76%葉片發病或全病死或脫落成光桿

1.3 DNA分子標記

按照 Paterson等[18]的 CTAB 法提取蘇VR018、泗棉3號和312個F2單株的 DNA。 根據已經公布的棉花遺傳圖譜,選擇分布在棉花26條染色體上的3 100對SSR (Simple sequence repeat) 引物檢測2個親本基因組之間的多態性,利用親本間存在多態的引物對F2單株進行擴增檢測。所有SSR引物信息均可從 http://www.cottonmarker.org下載得到。 PCR 擴增、產物電泳和銀染參照張軍等[19]的方法。

1.4 數據分析和連鎖圖構建

用JoinMap3.0軟件分析標記間的連鎖關系,構建分子遺傳圖譜[20], 連鎖的最低LOD值為2.5,最大遺傳距離為50 cM。采用 Windows QTLs Cartographer 2.0結合復合區間作圖法(Composite interval mapping,CIM)檢測抗病性狀的 QTL[21-22]。通過1 000次隨機抽樣確定LOD閾值。

2 結果與分析

2.1 蘇VR018主要農藝性狀、纖維品質及抗病性表現

為更加詳細地了解蘇VR018的特征,我們比較了蘇VR018、泗棉3號和中植棉2號的主要農藝性狀、纖維品質及抗病性表現。結果(表2)表明,中植棉2號與泗棉3號之間在果枝數、衣分、纖維整齊度、纖維生產率、纖維比強度以及抗病性方面存在顯著或極顯著差異。在中植棉2號與泗棉3號雜交后代中選育的蘇VR018與泗棉3號相比,其纖維整齊度、纖維比強度以及對黃萎病的抗性方面得到顯著改良,但是衣分沒有顯著提高(表2)。在蘇VR018的選育過程中,主要目的是將中植棉2號對黃萎病的抗性向陸地棉泗棉3號轉育,因此蘇VR018的抗病性得到極顯著提高。該結果表明,通過系統選育成功地將中植棉2號的部分抗病相關位點轉育到新品系蘇VR018中。蘇VR018與親本泗棉3號在抗病性狀方面有較大的遺傳差異,適合進行抗病性狀的分子標記。

表2蘇VR018、泗棉3號和中植棉2號主要農藝性狀、纖維品質及抗病性平均表現值

Table2Averageperformancevaluesofagronomiccharacters,fiberqualityandresistancetoVerticilliumwiltofSuVR018,Simian3andZhongzhimian2

性狀 泗棉3號蘇VR018中植棉2號株高(cm)98.397.1103.0果枝數 16.516.414.8*鈴數 18.717.816.1單鈴質量(g) 5.15.25.9衣分(%)43.239.2*39.4*纖維長度(mm)30.430.129.3整齊度(%)75.884.2*84.7*馬克隆值4.94.94.7生長率(%)7.66.96.6*比強度(cN/tex)23.529.1**29.2**病情指數 (%)56.728.3**20.8**

*表示與泗棉3號相比差異顯著(P<0.05);**表示與泗棉3號相比差異極顯著(P<0.01)。

2.2 F2∶3群體病情指數

對親本及其F2∶3群體進行抗病鑒定,結果表明2個親本的抗病性存在顯著差異。對F2∶3群體抗病鑒定結果統計分析,顯示F2∶3株系中病情指數的最大值為71.1%,最小值為3.7%,中親值為41.2%,病情指數平均值為36.1%,偏度系數為0.12, 峰度系數為0.60,廣義遺傳力分別為0.7。另外,F2∶3群體病情指數表現為單峰連續分布,沒有明顯的比例關系,表現出數量性狀的遺傳特點(圖 1)。因此我們認為蘇VR018對棉花黃萎病的抗性屬于多基因控制,適于進行QTL定位。

圖1 F2∶3群體病情指數頻率分布圖Fig.1 Frequency distributions of disease index in F2∶3 population

2.3 蘇VR018遺傳背景分析及連鎖圖構建

利用3 100對SSR引物,對泗棉3號和蘇VR018進行多態性分析,篩選到多態性標記32個,分布在18條染色體上,多態率為10.3%。用在雙親之間存在多態性的SSR引物對312個F2單株進行分析,共得到32個位點,經卡方檢測有3個位點偏分離,在構建連鎖圖時剔除這些偏分離的位點。

用Joinmap 3.0軟件構建連鎖群(LOD≥3.0)。最終得到1個包含17個位點和6個連鎖群的連鎖圖譜(圖2)。構建的連鎖群長度18.30~44.70 cM,圖譜總長198.00 cM,標記間平均遺傳距離為10.42 cM,每個連鎖群標記數為2~4 個。根據棉花微衛星數據庫提供的信息對連鎖群中SSR 標記進行染色體定位,6個連鎖群被分別定位在 染色體5(染色體A5)、染色體12(染色體A12)、染色體17(染色體D3)、染色體19(染色體D5)、染色體22(染色體D4)和染色體25(染色體D6)上。

圖2 棉花抗黃萎病QTL定位Fig.2 QTL mapping of cotton resistance to Verticillium wilt (VW)

2.4 棉花抗黃萎病QTL 檢測

用Windows QTL Cartographer 2.5 軟件,通過復合區間作圖法分析F2∶3家系的抗黃萎病QTL,通過1 000 次隨機抽樣確定LOD閾值為2.5。利用F2∶3家系接種落葉型黃萎病菌V991后調查獲得的病情指數,共檢測到4個與棉花抗黃萎病相關的QTL (表3)。分別位于染色體5(染色體A5)、染色體19(染色體D5)、染色體19(染色體D5)和染色體25(染色體D6)染色體上,位于標記HAU883-NAU3212、MGHES40-MUSS138、MUSS138-DPL209和NAU3171-CIR181之間,LOD值分別為4.12、2.67、4.20和3.81,分別命名為qVW-V991-1、qVW-V991-2、qVW-V991-3和qVW-V991-4。 這4個QTL 加性效應分別為-0.041 4、0.034 1、0.031 2和-0.030 5。顯性效應分別為0.089 2、0.137 0、0.037 4和0.194 0。表型貢獻率分別為6.41%、3.78%、4.61% 和5.76%,4個QTL共解釋20.56%的表型變異。

表3利用復合區間作圖法(CIM)檢測到的與抗黃萎病相關的QTL

Table3QTLanalysesforVWresistancedetectedbycompositeintervalmapping

QTL名稱染色體位置 (cM) 兩側標記LOD值加性效應顯性效應貢獻值(%)qVW-V991-1A536.50HAU883-NAU32124.12-0.041 40.089 26.41qVW-V991-2D50.01MGHES40-MUSS1382.670.034 10.137 03.78qVW-V991-3D518.90MUSS138-DPL2094.200.031 20.037 44.61qVW-V991-4D65.01NAU3171-CIR1813.81-0.030 50.194 05.76

本研究還利用TASSEL 2.1軟件[23]的一般線性模型(General linear model,GLM)程序,將32個位點的等位變異分別與抗病性進行關聯分析。結果顯示,采用一般線性模型檢測到與棉花抗黃萎病顯著關聯的位點5個,分別為位于染色體5(染色體A5)上的標記NAU3212, 染色體19(染色體D5)上的標記MGHES40和DPL209,染色體25(染色體D6)上的標記CIR181,另外1個關聯位點為沒有進入連鎖群的標記NAU5204。5個位點表型變異解釋率分別為6.38%, 1.50%, 2.80%, 2.10% 和2.20%,5個位點共解釋14.98%的表型變異(表4)。

表4與黃萎病抗性顯著相關的標記位點及其對表型變異的解釋率

Table4MarkerlociassociatedwithresistancetoVWandtheinterpretationrateforphenotypicvariation

標記染色體p-GLMr2-GLMNAU3212A50.000 070.063 8MGHES40D50.039 150.015 0NAU5204A120.017 600.028 0CIR181D60.015 700.021 0DPL209D50.006 930.022 0

p-GLM為一般線性模型(GLM)p值,r2-GLM為解釋表型變異率。

3 討 論

棉花黃萎病是中國棉花生產的主要限制因素,棉花育種專家在棉花抗黃萎病育種和抗黃萎病分子機制解析方面做了大量工作,取得了一定進展,但是由于缺乏對黃萎病高抗或免疫的陸地棉栽培品種,研究進展緩慢。在中國棉花抗黃萎病育種中中植棉2號常被作為抗源,同時,一些研究者也對中植棉2號的抗黃萎病機制進行了研究。祁偉彥等[24]研究結果顯示,中植棉2號黃萎病抗性與SSR標記NAU1269、NAU828和NAU1225連鎖,利用標記NAU1269、NAU828和NAU1225的序列,在棉花全基因組中進行比對,結果顯示,標記NAU1269、NAU828和NAU1225分別位于棉花基因組的A5(13830896), D5(13669157)和D5(13669176)染色體上。本研究定位的4個QTL中的3個位于染色體A5和D5上,通過比對定位在A5和D5上的3個QTL連鎖標記序列發現,標記CIR139(D5:13516109)、MGHES40(D5:20109590)和NAU3212(A5:11483877)在基因組中位置與標記NAU1269、NAU828和NAU1225位置相鄰(括號中數字代表正向引物在染色體中的位置)。這初步表明本研究定位的3個位于染色體A5和D5上與抗黃萎病相關的QTL可能與祁偉彥等[24]研究的是相同的位點。張華崇等[25]以感病品種861為父本、中植棉2號為母本配制雜交組合,構建6個世代群體,并在田間病圃進行抗病性鑒定,利用主基因-多基因混合遺傳模型的多世代聯合分析法對中植棉2號的抗病性進行分析。張華崇等[25]研究結果表明,中植棉2號抗性遺傳符合2對加性-顯性-上位性主基因+加性-顯性多基因遺傳模型,F2的主基因遺傳率達到82.09%。本研究在中植棉2號和泗棉3號的雜交F2群體中選育的抗病株系蘇VR018,其遺傳背景與泗棉3號相近,是解析中植棉2號抗病性的理想材料。比較蘇VR018、中植棉2號和泗棉3號的農藝性狀和抗病性,結果顯示蘇VR018病情指數與中植棉2號相比存在顯著差異,但相比于泗棉3號,抗病性得到極顯著提高。這也暗示中植棉2號抗病性的遺傳率比較高,2對抗病主基因可能轉育到了抗病株系蘇VR018中。通過與中植棉2號雜交,可以在低世代中選育出抗黃萎病新品系。

關于棉花抗黃萎病基因QTL的定位已有報道,但是陸地棉的抗黃萎病QTL定位報道不多,這與陸地棉遺傳基礎狹窄,遺傳圖譜標記密度不足有關[14,17,26-29]。本研究利用3 100對SSR分子標記進行連鎖圖構建,只獲得32對具有多態性的標記,多態率只有10.3%,這與陸地棉遺傳基礎狹窄,標記多態率低有關,但是更重要的原因是本研究使用的抗病親本蘇VR018是從感病親本泗棉3號與中植棉2號雜交后代中選育的新品系,其遺傳背景與泗棉3號非常相似,這進一步導致其與泗棉3號之間標記多態率降低。4個QTL解釋20.56%的表型變異,利用單標記分析檢測到的5個關聯位點,解釋表型變異也只有14.98%。我們推測可能的原因有2點,一是本研究構建的遺傳圖譜覆蓋率低,沒有完全覆蓋蘇VR018攜帶的黃萎病抗性位點,導致蘇VR018中其他的抗病位點沒有檢測到;二是蘇VR018中黃萎病抗性位點具有病菌專化特性,其他的抗黃萎病位點對黃萎病菌V991沒有抗性。因此,通過繼續增加標記密度和標記類型來解析蘇VR018的抗病位點將是下一步工作的重點。

本研究在D6染色體上檢測到的QTL可能是一個新的抗黃萎病位點。Zhang等[12]分析了目前已經公布的棉花抗黃萎病QTL,結果顯示在A6染色體上存在至少8個抗病相關的QTL,而D6染色體上只存在2個抗黃萎病相關QTL。這有2個方面原因,一是D6染色體上存在的抗黃萎病QTL確實少,另一個原因是由于使用不同的棉花品種和黃萎病菌株,D6染色體上的QTL沒有檢測到。本研究定位在D6染色體上的抗病位點連鎖標記NAU3171與已經公布的D6染色體上的QTL聯鎖標記BNL3436在D6染色體上遺傳距離較遠,初步判斷可能不是同一個抗病位點。該位點在今后研究中需重點關注。